Odonatos Tercera Parte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Proposal for the Inclusion of Species on the Appendices of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

1 / 2 Proposal II/7 PROPOSAL FOR THE INCLUSION OF SPECIES ON THE APPENDICES OF THE CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES OF WILD ANIMALS A. PROPOSAL: Listing the entire population of Glareola nuchalis on Appendix II. B. PROPONENT: Government of Kenya. C. SUPPORTING STATEMENT: 1. Taxon: 1.1 Class: Aves 1.2 Order: Charadriiformes 1.3 Family: Glareolidae 1.4 Genus/species/subspecies: Glareola nuchalis 1.5 Common names: English: Rock Pratincole, White-collared Pratincole French: Glarède aureole 2. Biological data 2.1 Distribution Distributed in West and central Africa. Scarce in eastern Africa. 2.2 Population No detailed census data available, but the best guess information available puts the number at >25,000 within its distribution range. 2.3 Habitat Exposed rocks in large rivers and streams used for breeding. May rest on sandbars, when rivers flood. Also found in coastal localities and other inland waters. 2.4 Migrations Locally common resident and regular intra-African migrant. Migrates within its distribution range. Most post breeding dispersal occurs during the wet season. 3. Threat data 3.1 Direct threats Unpredictable fluctuations of water levels of local rivers during breeding seasons affect the breeding performance. Sand mining along rivers has severe impacts on the availability of suitable habitats in the riparian areas for nesting. 3.2 Habitat destruction Riparian land use activities within the range states limits the availability of suitable roosting and nesting areas along rivers. 3.3 Indirect threats The loss and degradation of catchments for all wetlands within its range. 3.4 Threats connected especially with migrations None known. -

List of Emerald Plant Species in Albania List of Emerald Animal

List of Emerald plant species in Albania Marsilia quadrifolia Solenanthus albanicus List of Emerald animal species in Albania Mammals CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Vespertilionidae Myotis blythii Myotis myotis Myotis capaccinii Myotis emarginatus Miniopterus schreibersi CARNIVORA Canidae Canis lupus Ursidae Ursus arctos Mustelidae Lutra lutra Felidae Lynx lynx Phocidae Monachus monachus ARTIODACTYLA Bovidae Rupicapra rupicapra balcanica Birds GAVIIFORMES Gavidae Gavia arctica Gavia stellata PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podiceps auritus PROCELLARIFORMES Hydrobatidae Hydrobates pelagicus Procellariidae Calonectris diomedea PELECANIFORMES Phalacrocoracidae Phalacrocorax pygmeus Phalacrocorax aristotelis Pelecanidae Pelecanus crispus CICONIIFORMES Ardeidae Ardea purpurea Ardeola ralloides Botaurus stellaris Egretta garzetta Ixobrychus minutus Egretta alba (Casmerodius albus) Nycticorax nycticorax Ciconiidae Ciconia nigra Ciconia ciconia Threskiornithidae Plegadis falcinellus Platalea leucorodia Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber ANSERIFORMES Anatidae Anser albifrons Aythya nyroca Cygnus columbianus bewickii Mergus albellus Oxyura leucocephala Branta ruficollis FALCONIFORMES Accipitridae Accipiter gentilis Accipiter nisus Aquila clanga Aquila chrysaetos Aquila pomarina Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus macrourus Circus pygargus Circaetus gallicus Hieraaetus fasciatus Hieraaetus pennatus Milvus migrans Milvus milvus Pernis apivorus Haliaeetus albicilla -

Redwinged Pratincole Sometimes Mixes with Flocks of Blackwinged Pratincole, but the Nature of Such Encounters Has Not Been Documented

454 Glareolidae: coursers and pratincoles plain system. Along the Chobe, large migrant flocks occurred in June (Randall 1994b). Reporting rates for Zimbabwe (Zone 5) were highest July–October, which may reflect movement of Okavango birds to the middle Zambezi River when the latter river’s water- levels are low. Breeding: Breeding is primarily in the late dry and early wet season: September–October in Mozambique and August–December elsewhere in southern Africa, usually when water-levels are falling or at their low- est. In Zimbabwe it may breed as late as February, but the peak is in November (Irwin 1981). Atlas data con- firm a spring/summer breeding season. Interspecific relationships: In the summer months the Redwinged Pratincole sometimes mixes with flocks of Blackwinged Pratincole, but the nature of such encounters has not been documented. The flocks are usually separated by the Redwing’s greater preference for habitats near water. Historical distribution and conservation: Although Stark & Sclater (1906) regarded the Redwinged Redwinged Pratincole Pratincole as ‘an accidental visitor’ to South Africa, this is Rooivlerksprinkaanvoël unlikely to have been the case even then. Clancey (1964b) cited breeding records near Isipingo (2930DD) in 1907 and Glareola pratincola 1908, although numbers were small, and there are breeding records from several coastal and low-lying localities in north- The subspecies G. p. fuelleborni ranges from Kenya to ern KwaZulu-Natal (e.g. Mkuze, St Lucia, Richards Bay, KwaZulu-Natal; breeding Redwinged Pratincoles in South Mtunzini, Mtubatuba and Umvoti). Africa and most of Zimbabwe belong to this race. Birds from Although listed as ‘rare’ in South Africa by Brooke the species’ stronghold in the region, the Okavango–Linyanti– (1984b), the race fuelleborni is a common bird over its lim- upper Zambezi floodplain system, have been described as the ited breeding range in southern Africa and ranges widely fur- race riparia (Clancey 1980a). -

Autumn-Winter Breeding by Cream-Coloured Coursers Cursorius Cursor Is More Common Than Previously Reported

Autumn-winter breeding by Cream-coloured Coursers Cursorius cursor is more common than previously reported 1 2 3 Mohamed Amezian , Patrick Bergie r & Abdeljebbar Qninb a 1Abdelmalek Essaadi University, Faculty of Sciences, Department of Biology, PO Box 2121, Tétouan, Morocco Corresponding author: [email protected] 2Go-South, 4 Avenue Folco de Baroncelli – 13210 Saint Rémy de Provence, France 3Université Mohammed V, Institut Scientifique, Avenue Ibn Battouta, BP 703 – 10090 Agdal, Rabat, Morocco Amezian, M., Bergier, P. & Qninba, A. 2014. Autumn-winter breeding by Cream-coloured Coursers Cursorius cursor is more common than previously reported. Wader Study Group Bull . 121(3): 177 –180. Keywords: arid regions, Cream-coloured Courser, Cursorius cursor , Western Palearctic, unseasonal breeding Until the end of the 20th century there were only limited numbers of autumn-winter breeding records of the Cream-coloured Courser Cursorius cursor . Here, we compile several autumn-winter breeding observations obtained mainly by amateur birders (citizen scientists) and we show that this phenomenon is more common when local conditions (especially rainfall) are favourable. These observations are from several parts of the species’ range, as far apart as Socotra Island (Yemen), Oman, and the Canary Islands (Spain), although the majority are from the region of Oued Ad-Deheb, S Morocco. INTRODUCTION these are the only references in the literature to winter breeding of Cream-coloured Coursers from its entire The breeding range of the Cream-coloured Courser Cursorius breeding range. Moreover, apart from Cape Verde, there is cursor is wide and extends from the Atlantic archipelagos no other mention of winter breeding in the Western of Cape Verde and the Canary Islands to North Africa and Palearctic or in the Arabian Peninsula including Socotra. -

SHOREBIRDS (Charadriiformes*) CARE MANUAL *Does Not Include Alcidae

SHOREBIRDS (Charadriiformes*) CARE MANUAL *Does not include Alcidae CREATED BY AZA CHARADRIIFORMES TAXON ADVISORY GROUP IN ASSOCIATION WITH AZA ANIMAL WELFARE COMMITTEE Shorebirds (Charadriiformes) Care Manual Shorebirds (Charadriiformes) Care Manual Published by the Association of Zoos and Aquariums in association with the AZA Animal Welfare Committee Formal Citation: AZA Charadriiformes Taxon Advisory Group. (2014). Shorebirds (Charadriiformes) Care Manual. Silver Spring, MD: Association of Zoos and Aquariums. Original Completion Date: October 2013 Authors and Significant Contributors: Aimee Greenebaum: AZA Charadriiformes TAG Vice Chair, Monterey Bay Aquarium, USA Alex Waier: Milwaukee County Zoo, USA Carol Hendrickson: Birmingham Zoo, USA Cindy Pinger: AZA Charadriiformes TAG Chair, Birmingham Zoo, USA CJ McCarty: Oregon Coast Aquarium, USA Heidi Cline: Alaska SeaLife Center, USA Jamie Ries: Central Park Zoo, USA Joe Barkowski: Sedgwick County Zoo, USA Kim Wanders: Monterey Bay Aquarium, USA Mary Carlson: Charadriiformes Program Advisor, Seattle Aquarium, USA Sara Perry: Seattle Aquarium, USA Sara Crook-Martin: Buttonwood Park Zoo, USA Shana R. Lavin, Ph.D.,Wildlife Nutrition Fellow University of Florida, Dept. of Animal Sciences , Walt Disney World Animal Programs Dr. Stephanie McCain: AZA Charadriiformes TAG Veterinarian Advisor, DVM, Birmingham Zoo, USA Phil King: Assiniboine Park Zoo, Canada Reviewers: Dr. Mike Murray (Monterey Bay Aquarium, USA) John C. Anderson (Seattle Aquarium volunteer) Kristina Neuman (Point Blue Conservation Science) Sarah Saunders (Conservation Biology Graduate Program,University of Minnesota) AZA Staff Editors: Maya Seaman, MS, Animal Care Manual Editing Consultant Candice Dorsey, PhD, Director of Animal Programs Debborah Luke, PhD, Vice President, Conservation & Science Cover Photo Credits: Jeff Pribble Disclaimer: This manual presents a compilation of knowledge provided by recognized animal experts based on the current science, practice, and technology of animal management. -

The Cream-Coloured Courser

The Cream-coloured Courser (Cursorius cursor): The relationship between habitat preference and behaviour: A case study of geodiversity underpinning biodiversity in Lanzarote. Matthew Scarborough Supervisor: Cynthia Burek BI6110 – Dissertation BSc (Hons) Animal Behaviour 1 Abstract The Cream-coloured Courser (Cursorius cursor) is a poorly studied bird species with limited knowledge of its general biology and behaviours. Their distribution spans most of the Middle-East, northern Africa and the two easternmost islands of the Canary archipelago, Fuerteventura and Lanzarote. The aim of this research is to determine whether Cream-coloured Coursers have a habitat preference within the semi-desert environments of Lanzarote and to determine the behavioural relationship it has with its preferred habitat. Abiotic and biotic habitat features were sampled at 25 sites of known regular Cream-coloured Courser occurrences and 25 sites where Coursers have never been seen. These sites were located using the knowledge of the conservation group Desert watch. Results showed that the Cream-coloured Coursers preferred areas with higher percentage cover of A.tenuifolius and C.tomentosa and avoided areas with higher percentage cover of L.arborescens and tall shrubs (p<0.05). Comparison of observed Courser behaviour and habitat features between sites showed that significant behavioural changes were not affected by habitat features. Few studies have been done on the habitat preferences of the Cream-coloured Courser meaning that this study adds a proportionally large amount of research to this research area increasing the reliability of results as a base for conservation and management strategies. A science communication leaflet on the Cream-coloured Courser alongside this study adds an important conservation tool for use by the Desert Watch group to increase awareness of the Cream-coloured Courser to tourists and the public in Lanzarote. -

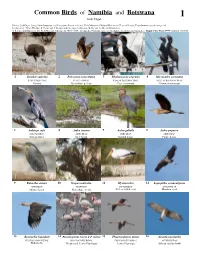

Common Birds of Namibia and Botswana 1 Josh Engel

Common Birds of Namibia and Botswana 1 Josh Engel Photos: Josh Engel, [[email protected]] Integrative Research Center, Field Museum of Natural History and Tropical Birding Tours [www.tropicalbirding.com] Produced by: Tyana Wachter, R. Foster and J. Philipp, with the support of Connie Keller and the Mellon Foundation. © Science and Education, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA. [[email protected]] [fieldguides.fieldmuseum.org/guides] Rapid Color Guide #584 version 1 01/2015 1 Struthio camelus 2 Pelecanus onocrotalus 3 Phalacocorax capensis 4 Microcarbo coronatus STRUTHIONIDAE PELECANIDAE PHALACROCORACIDAE PHALACROCORACIDAE Ostrich Great white pelican Cape cormorant Crowned cormorant 5 Anhinga rufa 6 Ardea cinerea 7 Ardea goliath 8 Ardea pupurea ANIHINGIDAE ARDEIDAE ARDEIDAE ARDEIDAE African darter Grey heron Goliath heron Purple heron 9 Butorides striata 10 Scopus umbretta 11 Mycteria ibis 12 Leptoptilos crumentiferus ARDEIDAE SCOPIDAE CICONIIDAE CICONIIDAE Striated heron Hamerkop (nest) Yellow-billed stork Marabou stork 13 Bostrychia hagedash 14 Phoenicopterus roseus & P. minor 15 Phoenicopterus minor 16 Aviceda cuculoides THRESKIORNITHIDAE PHOENICOPTERIDAE PHOENICOPTERIDAE ACCIPITRIDAE Hadada ibis Greater and Lesser Flamingos Lesser Flamingo African cuckoo hawk Common Birds of Namibia and Botswana 2 Josh Engel Photos: Josh Engel, [[email protected]] Integrative Research Center, Field Museum of Natural History and Tropical Birding Tours [www.tropicalbirding.com] Produced by: Tyana Wachter, R. Foster and J. Philipp, -

PEREGRINE BIRD TOURS MOROCCO 9Th

PEREGRINE BIRD TOURS MOROCCO 9th Feb - 2nd March 2013 TOUR REPORT LEADERS: Chris Doughty and Mohammed Zaki The North African Kingdom of Morocco is a wonderful destination; it has exotic birds, magnificent scenery, a huge range of habitats, which includes harsh deserts carpeted in wild flowers and magnificent snow-capped mountains, delightful food and very friendly and hospitable people. We saw almost all of the countries special birds and also enjoyed a fabulous display of mass migration, somewhat surprising for the month of February. We saw almost all the resident birds and a very good selection of both winter visitors and somewhat surprisingly, a good number of summer visitors and there were even a few surprises, in the form of rare visitors. The surprise finds included no less than three sightings of Great Egret, a rare vagrant to Morocco, a Great Bittern, possibly a very rare resident in Morocco, a Black Stork, a rare passage migrant in Morocco, a Pomarine Jaeger off Cape Rhir, a very uncommon winter visitor to Morocco, a close Razorbill sitting on the sea off Cape Rhir, another uncommon winter visitor to Morocco, a couple of male Bramblings, a very sporadic and scarce winter visitor and a small flock of Eurasian Siskins, another sporadic and scarce winter visitor to Morocco. Following a long and tiring flight from Australia, we arrived at Casablanca Airport, in the early afternoon, where we met up with our local guide Mohammed. We drove to the outer suburbs of Casablanca, where we had lunch. In this area our first birds of the tour included huge numbers of Cattle Egrets, a couple of Little Egrets, lots of Eurasian Collared Doves, good numbers of Barn Swallows, a Common Blackbird, a couple of Common Chiffchaffs, dozens of Spotless Starlings, a good number of House Sparrows and a single European Greenfinch. -

Colour Leg Flags Sizes for Western Palearctic Waders

Colour leg flags sizes for Western Palearctic waders Compiled by Marcin Faber Last uptated: 28.08.2010 ID A34 H www.colour-rings.eu L If you have any remarks or/and additional sizes please contact us: [email protected] ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME AMOUNT OF INNER LENGHT HEIGHT ALPHA- DIAMETER (L) in mm (H) in mm NUMERIC (ID) in mm DIGITS PAINTED SNIPES Family Rostratulidae Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis OYSTERCATCHERS Family Haematopodidae Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus 1-4 9 25 14 African Oystercatcher Haematopus moquini 1-4 9 25 14 STILTS, AVOCETS Family Recurvirostridae Black-winged Stilt Himantopus himantopus 1-3 7 21 12 Pied Avocet Recurvirostra avosetta 1-3 7 21 12 CRAB-PLOVER Family Dromadidae Crab-plover Dromas ardeola STONE-CURLEWS, THICK-KNEES Family Burhinidae Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus 1-3 7 21 12 Senegal Thick-knee Burhinus senegalensis COURSERS, PRATINCOLES Family Glareolidae Egyptian Plover Pluvianus aegyptius Cream-colored Courser Cursorius cursor 1-3 5,5 16 10 Temminck's Courser Cursorius temminckii Collared Pratincole Glareola pratincola 1-3 4,5 13 8,5 Oriental Pratincole Glareola maldivarum 1-3 4,5 13 8,5 Black-winged Pratincole Glareola nordmanni 1-3 4,5 13 8,5 PLOVERS Family Charadriidae Little Ringed Plover Charadrius dubius 1-3 3,3 10 7 Common Ringed Plover Charadrius hiaticula 1-3 3,3 10 7 Semipalmated Plover Charadrius semipalmatus 1-3 3,3 10 7 Killdeer Charadrius vociferus 1-3 3,3 10 7 Kittlitz's Plover Charadrius pecuarius 1-3 3,3 10 7 Three-banded Plover Charadrius -

Glareola Pratincola

Glareola pratincola -- (Linnaeus, 1766) ANIMALIA -- CHORDATA -- AVES -- CHARADRIIFORMES -- GLAREOLIDAE Common names: Collared Pratincole; Common Pratincole; Glaréole à collier European Red List Assessment European Red List Status LC -- Least Concern, (IUCN version 3.1) Assessment Information Year published: 2015 Date assessed: 2015-03-31 Assessor(s): BirdLife International Reviewer(s): Symes, A. Compiler(s): Ashpole, J., Burfield, I., Ieronymidou, C., Pople, R., Van den Bossche, W., Wheatley, H. & Wright, L. Assessment Rationale European regional assessment: Least Concern (LC) EU27 regional assessment: Least Concern (LC) In Europe this species has a very large range, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the range size criterion (Extent of Occurrence 10% in ten years or three generations, or with a specified population structure). The population trend appears to be fluctuating, and hence the species does not approach the thresholds for Vulnerable under the population trend criterion (30% decline over ten years or three generations). For these reasons the species is evaluated as Least Concern in Europe. Within the EU27 this species has a very large range, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the range size criterion (Extent of Occurrence 10% in ten years or three generations, or with a specified population structure). The population trend appears to be fluctuating, and hence the species does not approach the thresholds for Vulnerable under the population trend criterion (30% decline over -

Coursers and Pratincoles Subfamily GLAREOLINAE Brehm: Pratincoles Glareolidae Brehm, 1831: Handb

Text extracted from Gill B.J.; Bell, B.D.; Chambers, G.K.; Medway, D.G.; Palma, R.L.; Scofield, R.P.; Tennyson, A.J.D.; Worthy, T.H. 2010. Checklist of the birds of New Zealand, Norfolk and Macquarie Islands, and the Ross Dependency, Antarctica. 4th edition. Wellington, Te Papa Press and Ornithological Society of New Zealand. Pages 191 & 222-223. Order CHARADRIIFORMES: Waders, Gulls and Terns The family sequence of Christidis & Boles (1994), who adopted that of Sibley et al. (1988) and Sibley & Monroe (1990), is followed here. Family GLAREOLIDAE Brehm: Coursers and Pratincoles Subfamily GLAREOLINAE Brehm: Pratincoles Glareolidae Brehm, 1831: Handb. Naturgesch. Vög. Deutschl.: 564 – Type genus Glareola Brisson, 1760. Genus Glareola Brisson Glareola Brisson, 1760: Ornithologie 1: 48, 5: 141 – Type species (by tautonymy) Hirundo pratincola Linnaeus = Glareola pratincola (Linnaeus). Stiltia G.R. Gray, 1855: Cat. Genera Subgen. Birds Brit. Mus.: 111 – Type species (by original designation) Glareola isabella Vieillot. Glareola maldivarum J.R. Forster Oriental Pratincole Glareola (Pratincola) maldivarum J.R. Forster, 1795: Faunula Indica, 2nd edition: 11 – open sea near the Maldive Islands, northern Indian Ocean. Glareola orientalis Leach, 1821: Trans. Linn. Soc. London 13(1): 132 – Java, Indonesia. Glareola grallaria; Buller 1899, Trans. N.Z. Inst. 31: 23. Not Glareola grallaria Temminck, 1820 = Glareola isabella Vieillot, 1816. Stiltia isabella; Buller 1905, Suppl. Birds N.Z. 1: 192. Not Glareola isabella Vieillot, 1816. Glareola maldivarum maldivarum J.R. Forster; Mathews 1927, Syst. Avium Australasianarum 1: 185. Glareola maldivarum orientalis Leach; Mathews 1927, Syst. Avium Australasianarum 1: 185. Glareola maldivarum J.R. Forster; Checklist Committee 1970, Annot. -

Diccionari Etimològic Dels Noms Científics Dels Ocells Dels Països

ARXIUS DE LES SECCIONS DE CIÈNCIES, CXLVII Diccionari etimològic dels noms científics dels ocells dels Països Catalans E. Ortega Els territoris de parla catalana tenen una gran tradició ornitològica. Aquesta Diccionari etimològic obra pretén fer arribar a tots els ornitòlegs el gran llegat històric de l’ornito- nímia catalana i vol vindicar-ne l’ús i l’existència del conjunt. dels noms científics dels A més, la nomenclatura binomial aplicada a les ciències naturals ofereix una eina molt preuada a investigadors i aficionats perquè permet l’intercanvi ocells dels Països Catalans d’informació relativa a les espècies de manera estandarditzada i n’evita am- bigüitats. És, doncs, de gran valor per als ornitòlegs, ja que, independent- Enric Ortega i Gonzàlez ment de les seves llengües maternes, els permet identificar una determinada espècie de manera inequívoca. El sistema de nomenclatura científica ideat pel científic suec Carl Linnaeus (Carl von Linné) al seglexviii es basa en l’ús Revisió etimològica de Mercè Grané Ortega del grec i el llatí i és plenament vigent avui dia en zoologia, botànica i micro- biologia. L’obra que teniu a les mans pretén familiaritzar els ornitòlegs amb aquesta nomenclatura científica aplicada als ocells. A partir del coneixement i la comprensió dels mots usats per definir els gèneres i els epítets específics i subespecífics, l’ornitòleg trobarà en la nomenclatura binomial un recurs i no pas un escull. En definitiva, elDiccionari etimològic dels noms científics dels ocells dels Països Catalans vol esdevenir una eina útil per apropar la nostra fauna ornitològica tant als científics professionals com als aficionats en la seva tasca diària i, al mateix temps, contribuir al reconeixement de les llengües clàssiques i a la pre- servació d’un dels grans tresors lèxics de la nostra llengua.