Dictionnaire Historique & Statistique Des Paroisses

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

20.474 Romont FR - Vauderens - Moudon État: 21

ANNÉE HORAIRE 2020 20.474 Romont FR - Vauderens - Moudon État: 21. Octobre 2019 Lundi–vendredi sauf fêtes générales 47409 47411 47413 47415 47417 47401 47403 47421 Romont FR, Arruffens 11 53 11 53 Romont FR, gare 5 24 6 24 6 54 7 24 10 24 11 56 11 56 11 56 Romont FR, Les Echervettes 5 25 6 25 6 55 7 25 10 25 11 57 11 57 11 57 Drognens, caserne 5 27 6 27 6 57 7 27 10 27 11 59 11 59 11 59 Siviriez, Les Genièvres 5 28 6 28 6 58 7 28 10 28 12 00 12 00 12 00 Siviriez, village 5 31 6 31 7 01 7 31 10 31 12 03 12 03 12 03 Siviriez, En Jogne 5 31 6 31 7 01 7 31 10 31 12 03 12 03 12 03 Esmonts, bif. 5 33 6 33 7 03 7 33 10 33 12 05 12 05 12 05 Ursy, Derrière la Grange 5 34 6 34 7 04 7 34 10 34 12 06 12 06 12 06 Ursy, village 5 36 6 36 7 06 7 36 10 36 12 08 12 08 12 08 Ursy, La Scie 5 37 6 37 7 07 7 37 10 37 12 09 12 09 Vauderens, Route d'Ursy 5 38 6 38 7 08 7 38 10 38 12 10 12 10 Vauderens, gare 5 39 6 39 7 09 7 39 10 39 12 11 12 11 Mossel, bif. Mossel, village Vauderens, Route d'Ursy 5 40 6 40 7 10 7 40 10 40 12 12 Ursy, La Scie 5 41 6 41 7 11 7 41 10 41 12 13 Ursy, village 5 43 6 43 7 13 7 43 10 43 12 15 Vuarmarens, village 5 44 6 44 7 14 7 44 10 44 12 09 12 16 Montet (Glâne), Les Jordils 5 45 6 45 7 15 7 45 10 45 12 10 12 17 Montet (Glâne), village 5 47 6 47 7 17 7 47 10 47 12 12 12 19 Moudon, Sorbiers 5 51 6 51 7 21 7 51 10 51 12 16 12 23 Moudon, Verger 5 51 6 51 7 21 7 51 10 51 12 16 12 23 Moudon, gare 5 57 6 57 7 27 7 57 10 57 12 22 12 29 47423 47425 47407 47405 47427 47429 47431 Romont FR, Arruffens 16 24 16 24 Romont FR, gare 15 24 16 24 16 27 16 27 17 24 18 24 19 24 Romont FR, Les Echervettes 15 25 16 25 16 28 16 28 17 25 18 25 19 25 Drognens, caserne 15 27 16 27 16 30 16 30 17 27 18 27 19 27 Siviriez, Les Genièvres 15 28 16 28 16 31 16 31 17 28 18 28 19 28 Siviriez, village 15 31 16 31 16 34 16 34 17 31 18 31 19 31 Siviriez, En Jogne 15 31 16 31 16 34 16 34 17 31 18 31 19 31 Esmonts, bif. -

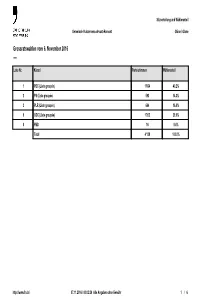

Vuisternens-Devant-Romont Prop. Statistik Sitzverteilung Und

Sitzverteilung und Wähleranteil Gemeinde Vuisternens-devant-Romont Glâne / Glane Grossratswahlen vom 6. November 2016 — Liste Nr. Kürzel Parteistimmen Wähleranteil 1 PDC (Liste groupée) 1'664 40.2% 2 PS (Liste groupée) 593 14.3% 3 PLR (Liste groupée) 664 16.0% 5 UDC (Liste groupée) 1'202 29.0% 8 PBD 16 0.4% Total 4'139 100.0% http://www.fr.ch/ 07.11.2016 / 00:03:39 Alle Angaben ohne Gewähr 1 / 6 Sitzverteilung und Wähleranteil Gemeinde Vuisternens-devant-Romont Glâne / Glane Grossratswahlen vom 6. November 2016 — Liste 1 Parti démocrate-chrétien (Liste groupée avec la liste 01 PDC de la Veveyse) Kürzel PDC (Liste groupée) Kandidatenstimmen 1'375 Zusatzstimmen 289 Parteistimmen 1'664 Rang Name Vorname Geb.-Datum Beruf Wohnort Stimmen Bisher Stimmen haben erhalten: 1 Menoud-Baldi Luana 1971 Coordinatrice Export Sommentier 246 2 Moënnat Quentin 1989 Droguiste dipl. ES, Conseiller communal Vuisternens-devant-Romont 236 3 Butty Dominique 1960 Dr méd. vétérinaire, Député Romont 235 x 4 Longchamp Patrice 1955 Enseignant, Député Torny-le-Grand 185 x 5 Décrind Pierre 1961 Chef de service, Député Romont 154 x 6 Fattebert David 1978 Economiste d'entreprise, Syndic Le Châtelard 135 7 Magnin Régis 1984 Agriculteur, Conseiller communal Ursy 108 8 Nedeljkovic Vesna 1989 Etudiante Romont 76 http://www.fr.ch/ 07.11.2016 / 00:03:39 Alle Angaben ohne Gewähr 2 / 6 Sitzverteilung und Wähleranteil Gemeinde Vuisternens-devant-Romont Glâne / Glane Grossratswahlen vom 6. November 2016 — Liste 2 Parti socialiste (Liste groupée avec la liste 02 PS de la Veveyse) -

5/30/2021 Page 1 Powered by Resident Population and Its

9/29/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links SVIZZERA / Fribourg / Freiburg / Province of District de la Broye / Surpierre Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH SVIZZERA Municipalities Belmont-Broye Stroll up beside >> Fétigny Châtillon (FR) Gletterens Cheiry Les Montets Cheyres-Châbles Lully (FR) Cugy (FR) Ménières Delley- Portalban Montagny (FR) Estavayer Nuvilly Prévondavaux Saint-Aubin (FR) Sévaz Surpierre Vallon Provinces Powered by Page 2 BEZIRK SEE / DISTRICT DE LA L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin DISTRICT DU GLÂNE Adminstat logo LAC DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH SVIZZERADISTRICT DE LA BEZIRK SENSE GRUYÈRE DISTRICT DE DISTRICT DE LA LA BROYE SARINE DISTRICT DE LA VEVEYSE Regions Aargau Graubünden / Grigioni / Appenzell Grischun Ausserrhoden Jura Appenzell Innerrhoden Luzern BaselLandschaft Neuchâtel BaselStadt Nidwalden Bern / Berne Obwalden Fribourg / Schaffhausen Freiburg Schwyz Genève Solothurn Glarus St. Gallen Thurgau Ticino Uri Valais / Wallis Vaud Zug Zürich Municipality of Surpierre Powered by Page 3 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Resident population and its related trend since 2018, balance of nature and Adminstat logo migratory balance, birth rate,DEMOGRAPHY death rate, growthECONOMY rate and migrationRANKINGS ratein SEARCH SVIZZERA Municipality of SURPIERRE DEMOGRAPHIC BALANCE INHABITANTS TREND (YEAR 2018) Variation % Inhabitants on Year (N.) previous Inhabitants on 1th year 715 Jan. 2014 704 - Births 8 2015 704 +0.00 Deaths 6 2016 712 +1.14 Balance of nature[1] +2 2017 715 +0.42 Registered 60 2018 708 -0.98 Deleted 69 Average annual variation Migration balance[2] -9 (2014/2018): +0.14 Average annual variation Total balance[3] -7 (2016/2018): -0.28 Inhabitants on 31th 708 Dec. -

Habitat, Trajet Pendulaire, Crèche: Où La Vie Est-Elle La Moins Chère?

INVESTMENT SOLUTIONS & PRODUCTS Economic Research Revenu disponible 2016 Décembre 2016 Swiss Issues Régions Habitat, trajet pendulaire, crèche: où la vie est-elle la moins chère? Indicateur RDI 2016 Garde externe d’enfants Charge fiscale Uri défend sa Neuchâtel attractif Charge élevée en première place pour les familles Suisse romande Page 10 Page 24 Page 14 Economic Research Impressum Éditeur Loris Centola Global Head of Research +41 44 333 57 89 [email protected] Fredy Hasenmaile Head of Real Estate & Regional Research +41 44 333 89 17 [email protected] Auteurs Thomas Rühl +41 44 333 72 65 [email protected] Jan Schüpbach +41 44 333 77 36 [email protected] Simon Hurst +41 44 333 13 72 [email protected] Collaboration Florence Hartmann Stephan Boppart Andreas Bröhl Contact [email protected] +41 44 333 33 99 Visitez notre site Internet: www.credit-suisse.com/research Clôture de rédaction 8 décembre 2016 Copyright Ce document peut être cité en mentionnant la source. Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés. Swiss Issues Régions I Décembre 2016 2 Economic Research Sommaire Synthèse 4 Concept et méthodologie 5 Quel montant reste-t-il après déduction des prélèvements obligatoires et des coûts fixes? Résultats 10 Le revenu disponible dans les cantons suisses 10 Le revenu disponible dans les communes et quartiers 12 Composantes de l’attrait financier d’un lieu de résidence 14 Charge fiscale 14 Frais de logement 16 Frais de déplacement 17 Assurance-maladie 21 Frais de garde et allocations familiales 24 Annexe: 27 Fact sheets RDI pour les communes de Suisse 27 Sources des données 29 Swiss Issues Régions I Décembre 2016 3 Economic Research Synthèse En Suisse, le coût de la vie n’est pas le même partout. -

681C2053c53f208e0caad012e5

www.fribourgregion.ch env. 4 h 30 sans visite Le «Sentier Vitrail» env. 6 h avec visite Offre forfaitaire Romont «Balade gourmande et colorée» Eglise de l’Abbaye cistercienne de la Fille-Dieu (XIVe s.) ● Vitraux de Brian Clarke Une nuit à Romont en chambre double avec petit-déjeuner Romont Berlens ● Sanctuaire Notre-Dame de l’Epine (XIIe, XIVe et XVIIe s.) Entrée au Vitromusée et au Musée du papier peint et sa région Vitraux de Jean Bazaine ● Pique-nique composé de produits du terroir: Chapelle St-Joseph (XVIIIe s.) petite cuchaule Le pays du vitrail Vitraux de Jean Le Moal saucisson sec fumé à la borne 1/2 livre de pain spécial Grangettes 50 gr. de Gruyère et 50 gr. de Vacherin Eglise St-Maurice (XVe et XVIIIe s.) une pomme Vitraux d’Anselmo et Calvaire double face du XVIe s. 2 jus de fruit quelques pains d’anis ou croquets Mézières une pièce sèche Eglise paroissiale (architecte F. Dumas 1939) Thème principal: le verre ● Livret-guide Vitraux de Yoki et Peinture sous-verre «Vitraux Modernes Romont et environs» d’Emilio Beretta - Mobilier liturgique en verre ● Cadeau de bienvenue Romont Collégiale Notre-Dame de l’Assomption (XIIIe et XVe s.) Prix: Vitraux des XIVe, XVe et XIXe siècles Hôtel standard dès Fr. 103.– p./pers. et vitraux contemporains d’Alexandre Cingria, Yoki Chambre individuelle: supplément de Fr. 20.– et Sergio de Castro Abbaye de la Fille-Dieu Romont Collégiale Vitromusée Berlens La Neirigue Mézières Grangettes Suggestions et infos pratiques Torny-le-Petit Sur demande préalable, une guide accompagnera votre groupe pour la visite du Vitromusée ou un circuit vitrail à pied, à vélo, en voiture ou en bus. -

Fête Nationale 2017 À Romont Et Environs

Fête nationale 2017 à Romont et environs Lundi 31 juillet Le Châtelard : Café du Lion d’Or, dès 17h00 Allocution de M. Maurice Ropraz, Président du Conseil d’Etat de Fribourg Animation par le Chœur-Mixte de Le Châtelard Grillades Massonnens : Terrain de foot, dès 18h00 Dès 20h, partie officielle, allocution de M. Willy Schorderet, Préfet de la Glâne Feu et feu d’artifice Restauration Montet : Salle communale, dès 19h00 Apéritif offert par la commune Grillades Feu Orsonnens : Salle polyvalente dès 18h00 Partie officielle, allocution de Mme Elise Dan Glauser Restauration, bar Romont : Esplanade de la Tour à Boyer, dès 19h30 Partie officielle, allocution de M. Bastien Roubaty, jeune auteur romontois Prestations de la Fanfare de Romont et de l’Orchestre « Chriss Music » Restauration Feu, feu d’artifice Ursy : rassemblement à la salle communale, dès 19h00 Apéritif offert par la commune Partie officielle, allocution de M. Michel Buchmann, pharmacien Hymne national, feu, feux d’artifices Participation de la Fanfare paroissiale Musique avec DJ Berty Restauration Villaz-Saint-Pierre : Terrain de football, dès 18h00 Apéritif offert par la commune Partie officielle, allocution de M. André Repond, Conseiller communal Feu et feu d’artifice Mardi 1er août Billens : Home dès 18h30 Partie officielle, allocution de M. Willy Schorderet, Préfet de la Glâne Restauration chaude – Soupe de chalet – Jambon Feu Middes : Salle communale, dès 19h00 Apéritif offert par la commune Prestation de la fanfare paroissiale "l'Echo des Roches" Allocution de M. Pierre-André Page, Conseiller national Feu, feu d’artifice Orsonnens : Salle polyvalente dès 17h00 Restauration, bar Rue : Gîte du Gros Essert, à Blessens, dès 18h30 Prestation de la fanfare Allocution de M. -

Plan Frimobil 2021

Plan des zones / Zonenplan Biel/Bienne Lyss Chemin de fer Neuchâtel Bahnstrecke Ins Fräschels Müntschemier Bus régionaux Bulle - Broc-Fabrique Regionalbusse 55 Papiliorama Remplacement par bus dès avril 2021 Kerzers Cudren, La Sauge Buslinie ab April 2021 Lignes hors du 54 Sugiez 56 périmètre Frimobil Nant Cudren Lugnorre Montet (Vully) Muntelier- Ried Agriswil Linien ausserhalb des Lac de Neuchâtel Löwenberg Môtier Galmiz Gempenach Gümmenen Frimobil Perimeters Champmartin Mur Lac de Morat Bern Büchslen Rizenbach Chabrey 58 Guévaux- Murten/ Bus urbains croisée Morat Altavilla Ulmiz Vallamand Montmagny Lurtigen Stadtbusse Portalban Delley Salavaux 50 Salvenach Avenches Münchenwiler Plage Courgevaux Gletterens, lac Villars-le-Grand Jeuss Laupen FR Bern Faoug Liebistorf Courlevon Flamatt Dorf 59 Cressier FR Gurmels Chevroux Gletterens St-Aubin 51 Klein- Bösingen Vallon Avenches Chandossel Flamatt 52 Kl. Gurmels bösingen Villarepos Stau- 84 Missy Donatyre Litzistorf 13 Forel FR Wallenried Cordast mauer Wünnewil Ressudens Niedermettlen Grandcour Domdidier Courtepin Bundtels Oleyres Autavaux Ueberstorf Warpel 80 Rueyres-les-Prés 57 Moulin-Neuf 53 Schmitten FR 14 Estavayer-le-Lac Dompierre Cournillens Lanthen Albligen BE Montbrelloz Misery Düdingen Berg Pensier Niedermuhren, Burg La Corbaz Sévaz Morens Ried bei Berg Lully 81 83 Cutterwil Lossy Niedermuhren, Dorf Bussy Corcelles-Nord Font LéchellesGrolley Formangueires Granges- Lehwil Bern Corcelles-Sud La Faye Paccot Heitenried Frasses Belfaux- 12 Châbles Bollion, Nierlet-les Bois Mariahilf Rohr Sodbach Cheyres Payerne Village Poya Bollion Mussillens Ponthaux Givisiez St. Antoni Schwarzenburg Cousset Belfaux CFF Menziswil Montet (Broye) Rives Hôpital Montagny Weissenbach Cugy FR de la Corminboeuf Tafers Granges- Broye 15 de-Vesin Vesin 16 Mannens Noréaz Chésopelloz Galteren Vounaise 10 Römerswil Aumont Fétigny Seedorf Alterswil Prez-v.- Matran Fribourg/ Murist 85 Vers- Avry St. -

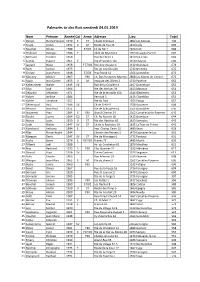

Palmarès Tir Des Rois Vendredi 04.01.2019

Palmarès tir des Rois vendredi 04.01.2019 Nom Prénom Année Cat Arme Adresse Lieu Total 1 Perren Pierre-François 1970 E ST Chalet Grimaud 1862 Les Mosses 749 2 Trueb Armin 1952 V M Route de Yau 15 1470 Lully 696 3 Beuchat Olivier 1988 57/02 Ch du Bez 1 2824 Vich 688 4 Piollonel Georges 1988 E Allée de Reynold 4 1763 Granges-Paccot 685 5 Bertrand Frederic 1058 Rue de l'Arno 1 1450 Ste-Croix 682 6 Suchet Hubert 1961 E Rte d'Yverdon 426 1468 Cheyres 680 7 Jaccard Blaise 1958 F 57/03 Rue des Oiseaux 6 1422 Grandson 678 8 Rolle Samuel 1975 Rte de Grenilles 80 1726 Grenilles 676 9 Christe Jean-Pierre 1948 57/03 Praz Riond 12 1564 Domdidier 673 10 Monney Michel 1967 F90 Ch. Des Fontaines Murées 121808 Les Monts-de-Corsier 672 11 Rapin Jean-Daniel 1953 V M Impasse des Dîmes 2 1530 Payerne 662 12 Kaltenrieder Walter 1945 SV Rue de la Gravière 4 1407 Donneloye 655 13 Silva José 1964 Rte des Mosses 39 1613 Maracon 654 14 Déjardin Sébastien 1971 Rte de la Muraille 15A 1544 Gletterens 653 15 Holzer Jérôme 1984 Perroud 3 1436 Chamblon 653 16 Kohler Annelyse 1957 Rte du Port 1595 Faoug 652 17 Dénervaud Paul 1946 SV Ch de Crête 5 1528 Surpierre 648 18 Périsset Jean-Paul 1951 Rte de la Bruyère 62 1564 Domdidier 646 19 Jaquemet Yves 1984 E F90 Grand Chemin 24 1562 Corcelles-près-Payerne 645 20 Roulet Corine 1964 ED 57 Ch. -

1 Region 20.000 Région Fribourg Liniennetz Fribourg TPF, & 026 351 02 00

www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 20.000 Région Fribourg Liniennetz Fribourg Lignes urbaines Stadtbusse Arrêt unidirectionnel In eine Fahrtrichtung bediente Haltestellen Bern Chemin de fer St. Gallen Bahnstrecke Lignes régionales 544 Regionalbusse Luzern Intersection de lignes Umsteigehaltestelle Bern Thun Funiculaire 1 Granges-Paccot, Standseilbahn Portes-de-Fribourg 545 Courtepin Granges-Paccot, Zone 10 Forum-Fribourg 544 Gletterens Chenevière Ch. la Rappetta Granges-Paccot, Chavully Agy Bois de Grandfey Neuchâtel Bois de la Faye Yverdon-les-Bains Ins Givisiez, Centre Sportif Chantemerle La Sarine Givisiez, Gare Fribourg, Murten/Morat Stade-Patinoire Rte du Coteau Fribourg / Freiburg Poya Rte des Fluides Poya Bellevue/Boschung/ Fribourg, Kessler/Rte-de-Tavel Fribourg, Torry Cité-Levant Givisiez, 5 Windig Corminboeuf, Ch. des Rosiers Jo-Siert Rte Stephan Bourgknecht Ploetscha Rte du Bleuet Escale 123 Schwarzsee Capucins Stadtberg Pont-Zaehringen Vieux- Guisan Chênes 181 Schwarzenburg 9 Granges-Paccot, Vuille 3 Chamblioux Musy 24 Python 182 Schmitten 8 Ste-ThérèseMiséricordeUniversité Cité- Fribourg rges Musy 4 4 Jardins Place mont Geo Arsent A des- 6 Givisiez, La Gaîté Bellevue Fleuri Champ- Champ- St-Pierre l/Cathédrale Toutvent Colombière MontaubertCorminboeuf, Place d’Ary Givisiez, Fontaines Corminboeuf, Les Avudrans Python, Alpes Porte- Gambach Tilleu Fribourg, Mon- Ancienne poste Fribourg, de-Berne Mont CarmelJura, Chassotte Tivoli Bourg / Fribourg, Repos Corminboeuf, village 6 Chancellerie Guintzet St-JeanPetit- Chaley Auge Sous-Pont Palme 2 Fribourg, Jean Paul II F Planche- Schönberg Dunant FRIBOURG/FREIBURG Inférieure Beauregard Vignettaz- Daler Bethléem Bois de Moncor Hôp. cant. Karrweg Fribourg, N. Court-CheminEglise-St-Jean Moncor Belle-Croix Bertigny Neuveville / Motta 124 Düdingen 127 Midi , Niquille ourguillon, La Tour B Fries Industrie Bourguillon Beaumont- Centre Passage J. -

Rapport Championnat Groupes JT-JJT Broye 2016

Rapport concernant le Championnat de groupes (CG) Rapport von Gruppenmeisterschaft (GM) Année / Jahr : 2016 District / Bezirk : Broye Place de tir / Schiessplatz : Avanturies 10 Nombre de cours / Anzahl Kurse Nombre de groupes JT au 1er tour 20 Anzahl JS Gruppen in die ersten Runde JT Nombre de cours ayant participé au CG 9 (1996 à 2001) Anzahl Kurse die in GM teilnehmen haben 5 Nombre de cours / Anzahl Kurse : Nombre de groupes U15 au 1er tour 6 Anzahl U15 Gruppen in die ersten Runde JJT Nombre de cours ayant participé au CG 3 (2002 et + jeunes) Anzahl Kurse die in GM teilnehmen haben Prière de me fournir un plamarès complet de la finale de district JT et U15 Bitte mir eine vollständige Rangliste des JS und U16 Bezirksfinale zu senden Classement du Championnat de groupes (CG) Rangliste von Gruppenmeisterschaft (GM) Année / Jahr : 2016 District / Bezirk : Broye Classement des groupes à l'issue de la finale de district Gruppenklassement anlässlich der Bezirksfinale Rang Groupe / Gruppe Résultats Resultate 1 Murist-La Molière I 681 2 Châbles-Cheyres I 672 3 Villeneuve-Surpierre I 665 JT 4 St-Aubin I 651 5 Aumont et environs I 639 6 Cugy-Vesin II 631 7 Châbles-Cheyres II 594 8 Vallon I 593 9 Murist-La Molière II 591 10 Cugy-Vesin III 585 11 Rueyres-les-Prés I 584 12 Aumont et environs II 583 13 St-Aubin II 580 14 Cugy-Vesin I 562 15 Bussy-Morens-Sévaz 558 16 Villeneuve-Surpierre II (2 tireurs) 291 17 Vallon II (3 tireurs) 281 18 Rueyres-les-Prés II (3 tireurs) 243 19 Châbles-Cheyres III (1 tireur) 130 20 Murist-La Molière III (1 tireur) -

Horaires Et Trajet De La Ligne 474 De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne 474 de bus 474 Moudon Gare Voir En Format Web La ligne 474 de bus (Moudon Gare) a 3 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Moudon Gare: 05:16 - 19:24 (2) Romont Fr Arruffens: 07:31 - 13:04 (3) Romont Fr Gare: 06:00 - 20:00 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne 474 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne 474 de bus arrive. Direction: Moudon Gare Horaires de la ligne 474 de bus 21 arrêts Horaires de l'Itinéraire Moudon Gare: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 05:16 - 19:24 mardi 05:16 - 19:24 Romont Fr Gare 1 La Gare, Romont (FR) mercredi 05:16 - 19:24 Romont Fr Les Echervettes jeudi 05:16 - 19:24 7 Route De l'Industrie, Romont (Fr) vendredi 05:16 - 19:24 Drognens Caserne samedi 06:24 - 19:24 6 Route De Siviriez, Romont (Fr) dimanche 06:24 - 19:24 Siviriez Les Genièvres 65 Route de Romont, Siviriez Siviriez Village 1 Route De Romont, Siviriez Informations de la ligne 474 de bus Direction: Moudon Gare Siviriez En Jogne Arrêts: 21 Durée du Trajet: 33 min Esmonts Bif. Récapitulatif de la ligne: Romont Fr Gare, Romont 85 Route De Romont, Ursy Fr Les Echervettes, Drognens Caserne, Siviriez Les Genièvres, Siviriez Village, Siviriez En Jogne, Esmonts Ursy Derrière La Grange Bif., Ursy Derrière La Grange, Ursy Village, Ursy La 1 Chemin Bois Du Mont, Ursy Scie, Vauderens Route D'Ursy, Vauderens Gare, Vauderens Route D'Ursy, Ursy La Scie, Ursy Village, Ursy Village Vuarmarens Village, Montet (Glâne) Les Jordils, 15 Route De Romont, Ursy -

Romont Et Sa Région Guide / Führer

2020 ROMONT ET SA RÉGION GUIDE / FÜHRER www.romontregion.ch SOMMAIRE INHALT | CONTENTS ROMONT ET SA RÉGION Plan / Plan / Map ROMONT REGION 2 Bienvenue / Willkommen / Welcome 3 Les incontournables Die Unumgänglichen 1 Vitromusée 1 Bivouac dans les arbres Torny-le-Petit The must-sees 4 > 2 Musée du papier peint et Pied Total Le Pays du vitrail 3 Galerie les petits gris 2 Jardin de la Passion Torny-le-Grand Payerne Das Land der Glasmalerei 4 Galerie Y’a q’A Stained Glass Country 6-7 5 Galerie de Rue Vitromusée 8 6 Galerie Entre Terre et Mer Vitroparcours 9 Châtonnaye Musée du papier peint Tapetenmuseum Sentiers pédestres > Wallpaper museum 10-11 Wanderungen Villarimboud Fribourg Hiking Tours Villes médiévales 4 1 Mittelalterliche Städte Vitroparcours - 1h15 / Balade historique - 1h30 Medieval towns 12-15 Sentier du vitrail - 4h30 Galeries et spectacles Chemin de St-Jacques / Via Jacobi BIENVENUE Villaz-St-Pierre Galerien und Vorstellungen Sur les pas de Marguerite Bays - 4h WILLKOMMEN | WELCOME Galleries and live performances 16-17 Balade pour une mémoire - 1h30 Lussy e Traditions / Traditionen / Traditions 18-19 Circuit autour de Rue - 2h50 Orsonnens Bienvenue au Pays du vitrail ! Balades dans un vert pays Sentier des fées - 1h30 la Glân < Farvagny > Laissez-vous séduire par les multiples facettes de Romont Ausflüge ins Grüne Chemin des sculptures - 1h30 Lucens et sa région : culture, nature et patrimoine vous ouvrent Outings in the countryside 20-21 Romont les bras. De l’incontournable Vitromusée, Musée suisse du À vélo / Mit dem Fahrrad