The Urban Periphery of Madrid: More Than a Subsidiary Area of the City. Rebuilding Its Identity (1868-1917)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

INFORME HISTÓRICO: Las Cocheras De Cuatro Caminos

MCyP, Plataforma Salvemos Cuatro Caminos http://madridciudadaniaypatrimonio.org/ INFORME LAS COCHERAS DE CUATRO CAMINOS Álvaro Valdés Menéndez Luis Manuel Marco Fernández Antonio Manuel Sanz Muñoz Álvaro Bonet López 2ª edición del informe, revisada y ampliada Madrid, 17 de diciembre de 2015 Version online en Scribd Plataforma Salvemos Cuatro Caminos Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) Las cocheras de Cuatro Caminos 2 El proyecto de Metro de Madrid MCyP, Plataforma Salvemos Cuatro Caminos http://madridciudadaniaypatrimonio.org/ INDICE INDICE 3 LOS AUTORES 4 PRESENTACION. ¿POR QUÉ UN INFORME SOBRE LAS COCHERAS DE CUATRO CAMINOS? 5 ANTECEDENTES DEL INFORME 11 CAPITULO 1. CUATRO CAMINOS, HISTORIA DEL LUGAR 16 CAPITULO 2. EL PROYECTO DE METRO DE MADRID 25 CAPITULO 3. ANTONIO PALACIOS Y EL METRO DE MADRID 28 CAPITULO 4. CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIONES DE LAS COCHERAS DE CUATRO CAMINOS 33 CAPITULO 5. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 53 CAPITULO 6. MODELOS Y PRECEDENTES DE LAS COCHERAS DE CUATRO CAMINOS 71 CAPITULO 7. LA AUTORÍA DE LAS COCHERAS DE CUATRO CAMINOS 93 CAPITULO 8. LA CIUDAD DEL METROPOLITANO 108 CONCLUSIONES 117 ANEXO I. MEMORIA GRÁFICA DE LAS COCHERAS DE CUATRO CAMINOS 122 ANEXO II. APÉNDICE BIOGRÁFICO 129 ANEXO III. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA, PLANOS 133 ANEXO IV. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA, FOTOS AÉREAS 146 ANEXO V. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 150 ANEXO VI. DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO 157 ANEXO VII. MARCO DEL PATRIMONIO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL 167 ANEXO VIII. LAS COCHERAS COMO CONTENEDOR CULTURAL 172 ANEXO IX. LOS COCHES HISTÓRICOS DE METRO -

Las Rosas - Cuatro Caminos

De 6:00 de la mañana a 1:30 de la madrugada / From 6:00 a.m. to 1:30 a.m. Intervalo medio entre trenes / Average time between trains Línea / Line Las Rosas - Cuatro Caminos Lunes a jueves (minutos) Viernes (minutos) Sábados (minutos) Domingos y festivos (minutos) / Period / Period Período Monday to Thursday (minutes) Fridays (minutes) Saturdays (minutes) Sundays & public holidays (minutes) Período 6:05 - 7:00 4 ½ - 7 ½ 4 ½ - 7 ½ 7 - 9 7 - 9 6:05 - 7:00 7:00 - 7:30 3 ½ - 4 ½ 3 ½ - 4 ½ 7:00 - 7:30 7:30 - 9:30 3 - 4 3 - 4 7 - 8 7:30 - 9:30 7 - 8 9:30 - 10:00 9:30 - 10:00 4 - 5 4 - 5 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 11:00 - 14:00 4 ½ - 5 ½ 4 ½ - 5 ½ 5 - 6 11:00 - 14:00 5 - 6 14:00 - 16:00 14:00 - 16:00 3 - 4 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 3 - 4 20:00 - 21:00 3 ½ - 4 ½ 3 ½ - 4 ½ 4 - 5 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00 4 ½ - 5 ½ 21:00 - 22:00 22:00 - 22:30 22:00 - 22:30 6 ½ - 7 ½ 5 - 6 4 - 5 6 - 7 22:30 - 23:00 22:30 - 23:00 23:00 - 0:00 7 ½* 7 ½* 23:00 - 0:00 7 * 6 - 7 0:00 - 1:00 0:00 - 1:00 15 * 15 * 1:00 - 2:00 10 * 10 * 1:00 - 2:00 Nota: Note: Los intervalos medios se mantendrán de acuerdo con este cuadro, salvo incidencias en la línea. -

Evolución Del Plano De Los Barrios De «Cuatro Caminos» Y «Castillejos»

Evolución del plano de los barrios de «Cuatro Caminos» y «Castillejos» Adelaida CHECA SÁNCHEZ Introducción El actual barrio de «Cuatro Caminos» no se corresponde en su totali- dad con el de comienzo de siglo. La parte norte ha quedado incorporada al barrio de «Castillejos», y como la evolución experimentada por dichos barrios ha sido bastante paralela y forman una unidad territorial perfecta- mente delimitada, es por lo que incluimos en el presente estudio la evolu- ción del plano de ambos barrios. Tampoco coincide la demarcación territorial con la considerada por MARTíNEZ DE PISON, E. (1964) en su magnífico estudio sobre «Cuatro Caminos», para el que incluye límites distintos. Cuatro Caminos y Castillejos son respectivamente los barrios 62 y 63; pertenecen, por tanto, al distrito 6 (Tetuán), según la última división territorial del Municipio de Madrid, de 19681 (Fig. 1). Ocupan una superficie de 190 Ha, es decir, más de la tercera parte de la superficie total del distrito de Tetuán (531 Ha)2. Los límites del conjunto territorial están establecidos por: glorieta de Cuatro Caminos; calle de Raimundo Fernández Villaverde —en sus nú- meros impares—; paseo de la Castellana —números impares—; plaza de Castilla; calle de Bravo Murillo —números pares—, y glorieta de Cuatro Caminos. Ambos barrios, a su vez, están divididos por la calle de General Vague. 1 Ayuntamiento de Madrid. «1970, Resumen Estadístico». Publicaciones de la Secreta- ría General del Ayuntamiento de Madrid. Sección de Estadística. Madrid. 195 págs. 2 CASAS TORRES, J. M. y BODEGA FERNÁNDEZ, M. 1. (1974>: «Primera nota sobre la distribución espacial de la población de Madrid en 1970». -

Red De Metro Y Metro Ligero

Red de Metro y Metro Ligero A B C D C-4b COLMENAR VIEJO E F G Dehesa Vieja H I Belvis J Rosa del Jarama Luxemburgo LEYENDA Hospital Infanta Sofía 10 SIMBOLOGÍA a El Goloso Polígono Avd . Arag Pol. Industrial Universidad ón A-1 L Tempranales Norte í n Pontificia de Comillas H e Estación accesible/ascensor LÍNEAS DE METRO M-607 El Goloso M-50 a Hospital Embalde de A l Infanta Sofía t a Fuente Transbordo corto El Pardo V Parque Reyes 1 e Lucha entre líneas de Metro Pinar de Chamartín-Valdecarros l M-616 Extremadura 1 1 o Polígono c Baunatal Católicos i d Universidad Industrial Sur a d Transbordo largo 2 Las Rosas-Cuatro Caminos de Comillas Manuel Universidad entre líneas de Metro Autónoma de Madrid de Falla de nida San Sebastián 3 Villaverde Alto-Moncloa ve C-4a Cambio de tren Cantoblanco Valdelasfuentes A de los Reyes Alcobendas- 3 Línea de Metro 4 Argüelles-Pinar de Chamartín Universidad San Sebastián de los Reyes España 2 Línea de Metro Ligero 5 Alameda de Osuna-Casa de Campo Alcobendas Marqués de Pº de EuropaMoscatelares A Valdelatas ven de Estación y línea de Cercanías-Renfe ida la Valdavia Val e del nd 6 s apa lle a r A Circular t ra dor Oficina de gestión a va l Pol. Ind. al Jardín de S e d ar l Valportillo v la Vega tarjeta transporte público a le V u 7 Monte de Valdelatas B Hospital del Henares-Pitis M-50 Mingorrubio Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e l R-2 8 t a Nuevos Ministerios-Aeropuerto Pol. -

Bocm Boletín Oficial De La Comunidad De Madrid B.O.C.M

BOCM BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 196 VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2018 Pág. 63 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 14 MADRID URBANISMO Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible Número de expediente: 135/2018/00678. Aprobación Inicial del Plan Especial de Regulación del Uso de Servicios Terciarios en la clase de Hospedaje. Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Te- tuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el 26 de julio de 2018, adoptó el siguiente Acuerdo: “Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial de Regulación del Uso de Servicios Terciarios en la clase de Hospedaje, Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera, de confor- midad con lo establecido en el artículo 59.2, en relación con el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pública, por el plazo de treinta días hábiles, mediante la inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU- NIDAD DE MADRID y en un periódico de los de mayor difusión. Se acompañará a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el documento anexo que incluye el listado de distritos y barrios y plano del ámbi- to del Plan Especial. Tercero.—Solicitar los informes de los órganos y entidades administrativas previstos le- galmente como preceptivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. -

Perspectiva Tras 90 Años De Construcción En El Metro De Madrid

Perspectiva tras 90 años de construcción en el Metro de Madrid JESÚS M. TRABADA GUIJARRO (*) y RAÚL TALAVERA MANSO (**) RESUMEN En 2009 el Metro de Madrid cumplió 90 años de servicio. En esos 90 años la red ha crecido desde los 3,5 km del primer tramo de la línea 1 hasta superar los 300 km. El crecimiento de la red se ha ido adaptando a la situación política y económica del país, así como a la tecnología de construcción subterránea disponible en cada momento. El artículo repasa los métodos constructivos empleados en Metro de Madrid, analizando los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. PERSPECTIVE AFTER 90 YEARS OF PROGRESS IN METRO DE MADRID ABSTRACT In 2009 Madrid Metro turned 90 years of service. In those 90 years, the network has grown from 3,5km of the first section of Line 1 to exceed 300km. The growth of the network has been adapted to the political and economic situation of the country, as well as the underground construction technology available in each moment. The article reviews the construction methods used in Madrid Metro, analyzing the strengths and weaknesses of each one of them. Palabras clave: Metro, Túnel, Historia, Métodos constructivos. Keywords: Underground, Tunnel, History, Construction methods. 1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Aunque no contemplado en la concesión inicial, a mediados de 1924 se inició la construcción de un ramal de 1 km para co- El Metro de Madrid se inauguró en 1919. Desde la última dé- nectar el metro con la estación del Norte (ramal Ópera- cada del siglo anterior, diversos intentos por establecer un Norte). -

Una Revisión Estudios Sobre Diferenciación Sociodemográfica

Espacio, Tiempo y Forma, Serie VI, Geografía, t. 3, 1990, págs. 55-92 Una revisión de los estudios sobre diferenciación sociodemográfica, referidos a la ciudad de Madrid GLORIA LORA-TAMAYO D'OCON Existen pocos estudios que, abarcando la ciudad de Madrid, la abor den desde el punto de vista sociodemógrafico; más numerosos son los trabajos de investigación sobre barrios, distritos o zonas concretas del municipio, donde se tratan estos temas y, por supuesto, otros donde se analiza la estructura demográfica y social de la ciudad en su conjunto, sin diferenciar áreas homogéneas específicas. En este artículo hacemos una revisión de aquellos trabajos que consideramos de interés para el conocimiento de la distribución espacial de la población de la ciudad de Madrid, según su estructura social y demográfica, tema que en los últi mos años ha merecido mayor atención por parte de geógrafos, sociólo gos y estudiosos de Madrid. 1. ESTUDIOS GENERALES Uno de los estudios más interesantes que, por su antigüedad, tiene casi un valor histórico, pero cuya utilidad es innegable, es el Informe Sociológico sobre la situación Social de Madrid de 1967, patrocinado por la Fundación Foessa. En él se realiza una división de la ciudad en Áreas Históricas, Distritos y Zonas, hallándose diferencias sociodemográficas fundamentales en los tres niveles, en base al análisis de varias caracte rísticas de la población residente en ellas: evolución de la misma, sexo y edad, estado civil, estructura ocupacional, la familia, la alimentación, la 55 GLORIA LORA-TAMAYO DOCON salud, la vivienda, niveles de instrucción, trabajo, remuneración, equi pamiento y problemas de la comunidad. -

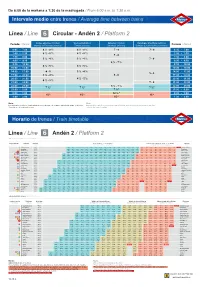

6 Circular - Andén 2 / Platform 2

De 6:00 de la mañana a 1:30 de la madrugada / From 6:00 a.m. to 1:30 a.m. Intervalo medio entre trenes / Average time between trains Línea / Line 6 Circular - Andén 2 / Platform 2 Lunes a jueves (minutos) Viernes (minutos) Sábados (minutos) Domingos y festivos (minutos) / Period / Period Período Monday to Thursday (minutes) Fridays (minutes) Saturdays (minutes) Sundays & public holidays (minutes) Período 6:05 - 7:00 4 ½ - 8 ½ 4 ½ - 8 ½ 7 - 9 7 - 9 6:05 - 7:00 7:00 - 7:30 4 ½ - 5 ½ 4 ½ - 5 ½ 7:00 - 7:30 7 - 8 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 3 ½ - 4 ½ 3 ½ - 4 ½ 7 - 8 9:00 - 9:30 9:00 - 9:30 6 ½ - 7 ½ 9:30 - 10:00 9:30 - 10:00 4 ½ - 5 ½ 4 ½ - 5 ½ 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 14:00 - 17:00 4 - 5 3 ½ - 4 ½ 14:00 - 17:00 5 - 6 17:00 - 20:00 3 ½ - 4 ½ 5 - 6 17:00 - 20:00 20:00 - 21:00 4 ½ - 5 ½ 20:00 - 21:00 4 ½ - 5 ½ 21:00 - 22:00 7 - 8 21:00 - 22:00 22:00 - 23:00 6 ½ - 7 ½ 22:00 - 23:00 7 ½* 7 ½* 7 ½* 23:00 - 0:00 7 ½* 23:00 - 0:00 0:00 - 1:00 12 ½ * 0:00 - 1:00 15 * 15 * 15 * 1:00 - 2:00 15 * 1:00 - 2:00 Nota: Note: Los intervalos medios se mantendrán de acuerdo con este cuadro, salvo incidencias en la línea. Average times will be in accordance with this table, unless there are incidents on the line. -

LA CIUDAD DE LA RESTAURACIÓN Nes Miserables Y Con Altos Íi1dices De Mor (1875-1900) Talidad

ATLAS HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MADRID (1850-1939) las zonas industriales del sur, en condicio LA CIUDAD DE LA RESTAURACIÓN nes miserables y con altos íi1dices de mor (1875-1900) talidad. DESARROLLO DEL ENSANCHE A pesar del inicial desarrollo de los núcle on la restauración borbónica llega. la estación de Delicias (1880) siguieron os de periferia, el crecimiento de Madrid un período de cierta calma social y las nuevas del Norte (1888) y de Atocha se cifra en este período en la construcción epolítica; el ambiente de seguridad (1892)-; las infraestructuras viarias como del ensanche; su materialización, inicial económica y el asentamiento de la bur el flamante viaducto sobre la calle de mente lenta, fue acelerada por determina guesía posibilitan un notable impulso en Segovia (1872-1883); los nuevos edificios dos impulsos (entre ellos, las leyes de 22 la construcción de la ciudad, tanto en el para el ocio -teatros, circos y la nueva de diciembre de 1876 y de 26 de julio de desarrollo del ensanche, e incipientes plaza de toros (1874)-; edificios dotacio 1892). Los sectores de más rápida confor núcleos exteriores al mismo, como en sig nales y singulares, como la nueva Cárcel mación fueron los barrios de Chamberí y nificativas transformaciones del recinto Modelo (1877-1883) en los terrenos de la los sectores ex novo -no incluidos en el histórico; la población de Madrid llega así, Moncloa; las modernas estructuras -arti original proyecto de Castro- de Alfonso a finales de siglo, a los 540000 habitantes culando el hierro con el cristal- de los XII y Príncipe Pío (Argüelles). -

Servicios Especiales Línea 1 De Metro

servicios especiales Línea 1 de Metro Con motivo del cierre de la línea 1 de Metro de Madrid por obras desde el 18 de junio al 30 de octubre EMT Madrid prestará un servicio especial sustitutorio www.emtmadrid.es servicio especial L1 - S1 Cuatro Caminos - Plaza de Castilla Hospital Infanta Sofía Paco de Lucía Begoña Pinar de Barrio del Pilar Chamartín Chamartín Ventilla Bambú Duque de Valdeacederas Pastrana Plaza Tetuán de Castilla Pío XII Cuzco Estrecho Colombia Alvarado Santiago Bernabéu Concha Espina Cuatro Nuevos Caminos Ministerios República Circular Argentina Guzmán el Bueno Ríos Rosas Arganda del Rey Gregorio Marañón Circular Iglesia Puerta Valdecarros del Sur Frecuencia estimada 3,5 - 4 minutos Horario: de 06:00 a 01.30 horas www.emtmadrid.es servicio especial L1 - S2 Sierra de Guadalupe - Atocha Renfe Pinar de Chamartín Moncloa Callao Sol Tirso de Molina Circular Antón Martín Lavapiés Atocha Embajadores Atocha Renfe Conde Menéndez de Casal Pelayo Palos de la Frontera Pacífico Delicias Puente de Vallecas Nueva Numancia Méndez Álvaro Portazgo Circular Arganzuela- Buenos Aires Planetario Legazpi Alto del Arenal Villaverde Miguel Hernández Alto Sierra de Guadalupe Valdecarros Frecuencia estimada 3 -3,5 minutos Horario: de 06:00 a 01.30 horas www.emtmadrid.es servicio especial L1 - S3 Sierra de Guadalupe - Conde de Casal Pinar de Chamartín Moncloa Paco de Lucía Circular Callao Sol Ibiza Tirso de Molina Sainz de Baranda Antón Martín Estrella Lavapiés Atocha Conde Vinateros Embajadores Atocha Renfe de Casal Menéndez Pelayo Arganda del -

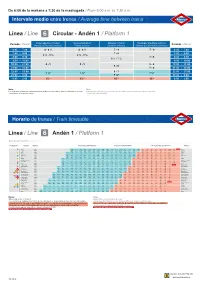

6 Circular - Andén 1 / Platform 1

De 6:00 de la mañana a 1:30 de la madrugada / From 6:00 a.m. to 1:30 a.m. Intervalo medio entre trenes / Average time between trains Línea / Line 6 Circular - Andén 1 / Platform 1 Lunes a jueves (minutos) Viernes (minutos) Sábados (minutos) Domingos y festivos (minutos) / Period / Period Período Monday to Thursday (minutes) Fridays (minutes) Saturdays (minutes) Sundays & public holidays (minutes) Período 6:05 - 7:00 4 - 8 ½ 4 - 8 ½ 7 - 9 7 - 9 6:05 - 7:00 7:00 - 9:00 7 - 8 7:00 - 9:00 2 ½ - 3 ½ 2 ½ - 3 ½ 9:00 - 9:30 7 - 8 9:00 - 9:30 6 ½ - 7 ½ 9:30 - 10:00 9:30 - 10:00 10:00 - 21:00 4 - 5 4 - 5 5 - 6 10:00 - 21:00 5 - 6 21:00 - 22:00 7 - 8 21:00 - 22:00 22:00 - 23:00 6 - 7 22:00 - 23:00 7 ½* 7 ½* 7 ½* 23:00 - 0:00 7 ½* 23:00 - 0:00 0:00 - 2:00 15 * 15 * 15 * 15 * 0:00 - 2:00 Nota: Note: Los intervalos medios se mantendrán de acuerdo con este cuadro, salvo incidencias en la línea. Average times will be in accordance with this table, unless there are incidents on the line. *Consúltese el horario de trenes. * Check the train timetable. Horario de trenes / Train timetable Línea / Line 6 Andén 1 / Platform 1 Todos los días a partir de las 22:00 horas / Every day from 10:00 p.m. Correspondencias Estaciones Primer tren Todos los días de 22:00 a 23:00 horas Todos los días de 23:00 a 24:00 horas Todos los días a partir de las 24:00 horas Estaciones Connections Stations First train All days from 10:00 p.m. -

BVCM006112 Red De Metro De La Comunidad De Madrid. Serie 1A

Red de Metro y Metro Ligero C-4 COLMENAR VIEJO A B C D E F G Dehesa Vieja H I Belvis J Rosa del Jarama LEYENDA Luxemburgo Hospital Infanta Sofía 10 SIMBOLOGÍA a El Goloso Avd . Arag Polígono ón Pol. Industrial A-1 L Universidad Tempranales Norte í n H LÍNEAS DE METRO e M-607 El Goloso P. Comillas M-50 Estación con horario restringido a Hospital Embalde de A Infanta Sofía l t a Transbordo corto Fuente Reyes El Pardo V Parque 1 Pinar de Chamartín-Valdecarros e M-616 Extremadura 1 1 l Lucha entre líneas de Metro o Baunatal Católicos Polígono c i Universidad d a Industrial Sur 2 Las Rosas-Cuatro Caminos d de Comillas Manuel Transbordo largo Universidad entre líneas de Metro Autónoma de Madrid de Falla ida de San Sebastián 3 Villaverde Alto-Moncloa en Av C-4 Cambio de tren Cantoblanco Valdelasfuentes de los Reyes 4 Alcobendas- 3 Línea de Metro Argüelles-Pinar de Chamartín Universidad San Sebastián de los Reyes España 2 Línea de Metro Ligero 5 Alameda de Osuna-Casa de Campo Alcobendas Marqués de Pº de EuropaMoscatelares A Valdelatas venida de la Valdavia Estación Cercanías-Renfe V Chopera ald de 6 ela en M-50 Circular s pa ll a rra r A t ado Estación Cercanías-Renfe a alv l Pol. Ind. S Jardín de e r d va l Valportillo le la Vega en construcción 7 Hospital del Henares-Pitis Monte de Valdelatas a u V B Mingorrubio Trazado línea de Cercanías 8 l R-2 Nuevos Ministerios-Aeropuerto e a t Pol.