Il Castello Di Scheggino

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PER CONTO DEL COMUNE DI SCHEGGINO Area Tecnica

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA PER CONTO DEL COMUNE DI SCHEGGINO Area Tecnica lettera di invito/disciplinare di gara Spett.Ie (OPERATORE ECONOMICO) Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.2 comma 2-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione edi servizi geologici, nonché (come opzione) dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all’intervento di “RIPARAZIONE DANNI E CONSOLIDAMENTO DEI MURI DI ARGINE DEL FIUME NERA E DELLA FIUMARELLA”, opera pubblica danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel “Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, programma approvato con Ordinanza Commissariale n.56/2018 Codice CIG: 8259708EA7 Codice CUP: J83H19000360001 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 69 del 5/06/2020 con la quale è stata disposta l’indizione di una gara mediante procedura negoziata per i servizi tecnici in oggetto; VISTO l'esito dell'INDAGINE DI MERCATO, come risulta dai verbali approvati con determinazione dirigenziale di cui sopra; La presente procedura è stata -

The Saint Francis'

Gubbio - Biscina Valfabbrica - Ripa Assisi - Foligno Spoleto - Ceselli The Reatine Valley (Lazio) LA VERNA Planning a Distance: 22,8 km Distance: 10,5 km Distance: 21,8 km Distance: 15,9 km The Sacred Valley of Rieti is full of testimony PIEVE S. STEFANO Height difference: + 520 / - 500 m Height difference: + 90 / - 50 m Height difference: + 690 / - 885 m Height difference: + 490 / - 680 m to St. Francis. The Greccio Hermitage, the Difficulty: challenging Difficulty: easy Difficulty: Challenging Difficulty: Challenging Sanctuaries of Fontecolombo and La Foresta, your CERBAIOLO VIA DI FRANCESCO the temple of Terminillo and the Beech Tree b SAINT FRANCIS - AND THE WOLF OF Val fabbrica (Pg) SAINT FRANCIS - IN FOLIGNO SAINT FRANCIS - IN SPOLETO of St. Francis are just some of the best-known GUBBIO Francis therefore leapt to his feet, made the Nil iucundius vidi valle mea spoletana landmarks. If you would like to see these Trip The sermon being ended, Saint Francis added Franciscan itinerary: sign of the cross, prepared a horse, got into the I have never seen anything more joyful than places, a visit to the website of the these words: Church of Coccorano saddle, and taking scarlet cloth with him set off my Spoleto valley - Saint Francis’ Rieti tourist board is highly recommended, “Listen my brethren: the wolf who is here before 13 Church of Santa Maria Assunta at speed for Foligno. There, as was his custom, at www.camminodifrancesco.it. c you has promised and pledged his faith that he sold all his goods and with a stroke of luck he consents to make peace with you all, and sold his horse as well. -

REPORT STUDENTI ISCRITTI DA COMUNI DIVERSI A.S 2021-2022.Pdf

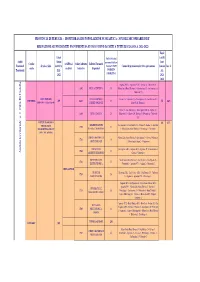

PROVINCIA DI PERUGIA - MONITORAGGIO POPOLAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI II° RILEVAZIONE ALUNNI ISCRITTI PROVENIENTI DA FUORI COMUNE (ISCRITTI A TUTTE LE CLASSI A.S. 2021-2022) Totale Totale TOTALE Iscritti iscritti Ambiti Alunni fuori Ccodice Sedi/Plessi Codice indirizzo Indirizzi Formativi provenienti da fuori Funzionali Scuola e Sede iscritti AS Comune X OGNI Comuni di provenienza/iscritti x ogni comune Comune Inc. % scuola scoalstici formativo frequentati Territoriali 2021- INDIRIZZO A.S. 2022 FORMATIVO 2021- 2022 Anghiari AR (1) - Apecchio PU (2) - Citerna (3) - Monterchi (2) - LI02 LICEO SCIENTIFICO 23 Monta Santa Maria Tiberina (3) - San Giustino (7) - San Sepolcro (2)- Umbertide (3) LICEO "PLINIO IL LICEO SCIENTIFICO Citerna (1) - Umbertide (13) - San Sepolcro (1) - San Giustino (2) - PGPC05000A 499 L103 19 71 14% GIOVANE" - Città di Castello SCIENZE APPLICATE Monte S. M. Tiberina (2) Citerna (3) - San Giustino (4) - San Sepolcro AR (4)- Anghiari (1) - LI01 LICEO CLASSICO 29 Monterchi (1) - Monte S.M. Tiberina (1) - Perugia (2) - Umbertide (13) ISTITUTO ECONOMICO 425 45% AMMINISTRAZIONE San Giustino 11 - San Sepolcro 11 - Citerna 6 - Anghiari 2 - Apecchio TECNOLOGICO IT01 41 "FRANCHETTI-SALVIANI" FINANZA E MARKETING 1 - Monte Santa Maria Tiberina 5 - Pietralunga 1 -Umbertide 4 CITTA' DI CASTELLO CHIMICA MATERIALI E Monte Santa Maria Tiberina 2 - San Giustino 2 - Citerna 2 -Monterchi IT16 10 BIOTECNOLOGIE 1 - Pieve Santo Stefano 2 - Verghereto 1 COSTRUZIONI San Sepolcro AR 1- Anghiari AR 2 - Apecchio PU 2- San Giustino -

Località Disagiate Umbria

Località disagiate Umbria Tipo Regione Prov. Comune Frazione Cap gg. previsti Disagiata Umbria PG CASCIA ATRI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA AVENDITA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA BUDA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CAPANNE DI ROCCA PORENA 6043 4 Comune DisagiataUmbria PG CASCIA CASCIA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CASCINE DI OPAGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CASTEL SAN GIOVANNI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CASTEL SANTA MARIA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CERASOLA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CHIAVANO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CIVITA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLFORCELLA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLLE DI AVENDITA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLLE GIACONE 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLMOTINO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CORONELLA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA FOGLIANO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA FUSTAGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA GIAPPIEDI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA LOGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA MALTIGNANO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA MALTIGNANO DI CASCIA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA MANIGI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA OCOSCE 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA ONELLI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA OPAGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA PALMAIOLO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA PIANDOLI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA POGGIO PRIMOCASO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA PURO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA ROCCA PORENA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA SAN GIORGIO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA SANT'ANATOLIA -

Orario Orario

ORARIO ORARIO in vigore dal 9 Giugno 2019 Servizio Extraurbano Via del Pescarotto, 25/27 - 35131 Padova Tel. 049.8206811 Fax 049.8206828 AREA www.fsbusitaliaveneto.it [email protected] SPOLETINA COPIA OMAGGIO VALIDITA’ ORARI Dal 9 giugno 2019 al 31 agosto 2020 Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì Sabato Sabato Sabato Sabato Sabato Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì Venerdì Venerdì Venerdì Venerdì Venerdì Martedì Martedì Martedì Martedì Martedì Domenica Domenica Domenica Domenica Domenica Domenica Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì Giugno 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Luglio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Settembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2019 Ottobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dicembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Gennaio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Febbraio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Aprile 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2020 -

Determinazione Dei Collegi Elettorali Uninominali E Plurinominali Della Camera Dei Deputati E Del Senato Della Repubblica

Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 UMBRIA Gennaio 2018 SERVIZIO STUDI TEL. 06 6706-2451 - [email protected] - @SR_Studi Dossier n. 567/2/Umbria SERVIZIO STUDI Dipartimento Istituzioni Tel. 06 6760-9475 - [email protected] - @CD_istituzioni SERVIZIO STUDI Sezione Affari regionali Tel. 06 6760-9261 6760-3888 - [email protected] - @CD_istituzioni Atti del Governo n. 474/2/Umbria La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. File: ac0760b_umbria.docx Umbria Cartografie Camera dei deputati Per la circoscrizione Umbria sono presentate le seguenti cartografie: Senato della Repubblica ‐ Circoscrizione Umbria, che mostra la ripartizione del territorio in 3 collegi uninominali. Per la regione Umbria sono presentate le seguenti cartografie: ‐ Regione Umbria, che mostra la ripartizione del territorio in 2 collegi uninominali. Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Umbria costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 9 seggi, di cui 3 uninominali. I 6 seggi assegnati con il metodo proporzionale sono attribuiti in un unico collegio plurinominale, il cui territorio coincide con quello della circoscrizione. Per l’elezione del Senato della Repubblica il territorio della regione Umbria costituisce un’unica circoscrizione regionale. -

Area Spoleto

$5($632/(72 ,QYLJRUHGDO 21JLXJQR .................................................................................21 Annuale Linea E410 Bastardo-Montefalco-Cannara-S.M.Angeli Linea E401 Norcia-B.Cerreto-S.Anatolia-Spoleto ......... ....................................................................... ......... 22 ...................................................................................6 Linea E410 S.M.Angeli-Cannara-Montefalco-Bastardo Linea E401 Spoleto-S.Anatolia-B.Cerreto-Norcia ......... ....................................................................... ......... 23 ...................................................................................7 Linea E411 Foligno-Montefalco-Bastardo-S.Terenziano Linea E402 Cerreto-Sellano-Foligno ............... ......... 8 ....................................................................... ......... 24 Linea E402 Foligno-Sellano-Borgo Cerreto ......... Linea E411 S.Terenziano-Bastardo-Montefalco-Foligno ...................................................................................9 ....................................................................... ......... 25 Linea E403 Linea E413 Foligno-B.Trevi-Giano ......................... 27 Borgo_Cerreto-Ancarano-Norcia-Ponte_Chiussita ......... Linea E413 Giano-Bgo_Trevi-Foligno ........... ......... 28 .................................................................................10 Linea E414 Torre_d.Colle-Bevagna-Foligno ......... Linea E403 .................................................................................29 -

Il Prefetto Della Provincia Di Perugia

Il Prefetto della Provincia di Perugia Prot. nr. 12521/13 fascicolo 9453/09-Dep. Area III VISTO l’art. 4, comma 2, del Decreto Legge 20 giugno 2002 nr. 121 convertito, con modifiche, con Legge 1° agosto 2002 nr. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale” che attribuisce al Prefetto la competenza in ordine all’individuazione delle strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero di singoli tratti di esse in cui è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del Codice della Strada, senza l’obbligo della contestazione immediata di cui all’art. 200 dello Stesso Codice della Strada; VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno del 14 agosto 2009 nr. 300/A/10307/09/144/5/20/03 con la quale sono state fornite istruzioni per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade e le allegate istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo del limite di velocità; RILEVATO che nei tratti di strade individuati, tutti gli organi che espletano servizi di polizia stradale, come precisati dall’art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, possono installare e utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento, di cui agli artt. 142 e 148 del D.lgs.30 aprile 1992, n. -

Loc2001 Comune Centro Abitato Popolazione 2001

LOC2001 COMUNE CENTRO ABITATO POPOLAZIONE 2001 5400110008 Assisi Pianello 92 5400110013 Assisi Torchiagina 601 5400110012 Assisi Sterpeto 45 5400110007 Assisi Petrignano 2536 5400110006 Assisi Palazzo 1343 5400110015 Assisi Tordibetto 235 5400110002 Assisi Assisi 3920 5400110001 Assisi Armenzano 40 5400110010 Assisi Santa Maria degli Angeli 6665 5400110009 Assisi Rivotorto 1284 5400110011 Assisi San Vitale 494 5400110014 Assisi Tordandrea 898 5400110005 Assisi Castelnuovo 754 5400110003 Assisi Capodacqua 92 5400110004 Assisi Case Nuove 312 5400210001 Bastia Umbra Bastia 15090 5400210003 Bastia Umbra Ospedalicchio 1139 5400210002 Bastia Umbra Costano 782 5400310003 Bettona Passaggio 896 5400310002 Bettona Colle 114 5400310001 Bettona Bettona 590 5400410004 Bevagna Limigiano 56 5400410002 Bevagna Cantalupo 332 5400410001 Bevagna Bevagna 2559 5400410005 Bevagna Torre del Colle 33 5400410003 Bevagna Gaglioli 28 5400510002 Campello sul Clitunno Pettino 74 5400510001 Campello sul Clitunno Campello sul Clitunno 1889 5400610001 Cannara Cannara 2508 5400610002 Cannara Collemancio 78 5400710001 Cascia Avendita 138 5400710016 Cascia San Giorgio 69 5400710011 Cascia Poggio Primocaso 74 5400710007 Cascia Logna 65 5400710006 Cascia Fogliano 119 5400710005 Cascia Colle Giacone 72 5400710015 Cascia Padule 45 5400710002 Cascia Cascia 1515 5400710009 Cascia Ocosce 93 5400710012 Cascia Rocca Porena 73 5400710008 Cascia Maltignano 130 5400710010 Cascia Onelli 51 5400710004 Cascia Civita 58 5400710003 Cascia Chiavano 38 5400710014 Cascia Villa San Silvestro -

The Natural Radioactivity Map of Umbria (Italy): A

THE NATURAL RADIOACTIVITY MAP OF UMBRIA (ITALY): A MULTIPURPOSE TOOL FOR ENVIRONMENTAL UNDERSTANDING Matteo Albéri1,2,*, Marica Baldoncini1,2, Stefano Bisogno3, Carlo Bottardi2,4, Ivan Callegari5, Enrico Chiarelli1,2, Giovanni Fiorentini2,4, Fabio Mantovani2,4, Andrea Motti3, Norman Natali3, Marco Ogna3, Kassandra Giulia Cristina Raptis1,2, Andrea Serafini2,4, Gianluigi Simone3, Virginia Strati2,4 1INFN, Legnaro National Laboratories, Legnaro, Padua, Italy, 2Department of Physics and Earth Sciences, University of Ferrara, Ferrara, Italy, 3Servizio Geologico, Regione Umbria, Perugia, Italy, 4INFN, Ferrara Section, Ferrara, Italy, 5German University of Technology, Department of Applied Geosciences AGEO, Muscat, Oman *Corresponding author: [email protected] (Matteo Albéri) 1:150000 scale This map presents the distribution of the terrestrial natural radioactivity of the 02.5 5 10 15 40 232 km Umbria region (Italy). The total specific activity due to the presence of K, Th and 238U in the environment is given in Bq/kg. Natural radioactivity was 30 30 characterized by means of gamma spectroscopy measurements performed by 20 adopting complementary survey methodologies, namely rock and soil San Giustino sampling, together with airborne gamma ray surveys. Referring to the Geological Database provided by the Geological Regional Service and based 50 on a 1:10000 scale survey, the 214 Cartographic Units (CUs) were divided into two groups: Deposits sensu lato (s.l.), comprising the 118 CUs corresponding i 2 0 3 20 0 Vasch to quaternary deposits and loose geological formations, and Rocks s.l., 30 20 consisting of 96 CUs of rocky geological formations. The Rocks s.l. group (50% 20 of the regional surface) was investigated via a rock sampling campaign (one 2 0 50 2 Città di Castello sample per 15 km ). -

The Risk of Wolf Attacks in Umbria's Municipalities Has Been

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Portsmouth University Research Portal (Pure) Highlights - The risk of wolf attacks in Umbria’s municipalities has been assessed. - The risk map constructed shows that a high number of municipalities are at high risk. - AHPSort II, a new risk classification sorting method based on AHP, has been developed. - It requires far fewer pairwise comparisons than its predecessor, AHPSort. 1 Sorting municipalities in Umbria according to the risk of wolf attacks with AHPSort II Francesco Miccoli, Alessio Ishizaka University of Portsmouth, Portsmouth Business School, Centre for Operational Research and Logistics, Richmond Building, Portland Street, Portsmouth PO1 3DE, United Kingdom E-mail: [email protected]; [email protected] ABSTRACT In Italy, the recent wolf expansion process is the result of a series of historical, natural, ecological and conservation related factors that have characterized the Italian environmental context during the last few decades. The difficulties in broaching the environmental management of the wolf species have increased economic conflicts, mainly with livestock farmers. To facilitate and pacify the debate, an assessment of the risk of wolf attacks on livestock farms in Umbria’s municipalities needed to be carried out. For this assessment, AHPSort II, a new multi-criteria sorting method for a large number of alternatives, has been developed. This is used for sorting the alternatives into predefined, ordered risk categories. It requires far fewer comparisons than its predecessor, AHPSort. This sorting method can be applied to different environmental problems that have a large number of alternatives. -

Allegato N°6: Ricognizione Delle Ville E Dimore Storiche Presenti Nel PUT E Delle Ville Che Costituiscono La “La Rete Regionale Ville Parchi E Giardini”

Allegato n°6: Ricognizione delle Ville e dimore storiche presenti nel PUT e delle Ville che costituiscono la “La rete regionale Ville parchi e giardini” COMUNE LOCALITÀ DENOMINAZIONE CITERNA (loc. Petriolo) VILLA BRIGLIANA (o Brighigna) CITERNA Tra Fighille e Villa Schifanoia Schifanoia CITERNA presso Citerna Zoccolanti CITERNA presso Citerna Villa Fano CITERNA (loc. Pistrino di VILLA DURANTI Sotto) CITERNA presso Citerna I CAPPUCCINI SAN GIUSTINO S.GIUSTINO CASTELLO BUFALINI SAN GIUSTINO (loc. Celalba) VILLA IL PALAZZO SAN GIUSTINO (tra S.Giustino e VILLA MURCE (Le Murce) Selci Stazio SAN GIUSTINO (loc. Colle Plinio) VILLA CAPPELLETTI (Colle Plinio) SAN GIUSTINO (tra S.Giustino e VILLA S.MARTINO Selci stazio SAN GIUSTINO (loc. Cospaia) VILLA GIOVAGNOLI SAN GIUSTINO (tra Cospaia e S. CASA MORI (VILLA MORI) Giustino) SAN GIUSTINO (presso S. Giustino) GABRIELLONA SAN GIUSTINO (loc. Montione) CASA OTTAVIANI (Le Ville) SAN GIUSTINO (tra S.Giustino e CASA BASTIANELLI Stazione Sel SAN GIUSTINO (loc. Capanne) VILLA DELLE CAPANNE SAN GIUSTINO (loc. Capanne) CA' SAN MARCO (Marco I e II) SAN GIUSTINO (loc. Pitigliano) CASA MATRA SAN GIUSTINO (loc. Fondaccio) VILLA IN LOC. FONDACCIOI (Biccio I) MONTONE presso Montone Palazzo del Colle UMBERTIDE (tra Monte Castelli e VILLA BERTANZI Nestore) UMBERTIDE (loc. Poggio VILLA LANDUCCI Mappino) UMBERTIDE (tra Niccone e MONTALTO Umbertide) UMBERTIDE (tra Campo SERRA PARTUCCI Reggiano e C. Ranie UMBERTIDE (tra S.Benedetto e VILLA PACE Umbertide) UMBERTIDE (loc. Civitella CIVITELLA RANIERI Ranieri) UMBERTIDE (presso Umbertide) PALAZZETTO UMBERTIDE (presso Umbertide) PALAZZO S. FEDE UMBERTIDE (presso Umbertide) VILLA CORRADINO UMBERTIDE (tra Umbertide e LA VILLA (Polgeto) Preggio) UMBERTIDE (loc. Poggio POGGIO MANENTE Manente) UMBERTIDE (loc.