Das Komitat Wieselburg/Moson Im Spiegel Der Historischen Statistik 101

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Verordnung Der Burgenländischen Landesregierung Vom ___Über

Entwurf Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom …………… über die Einteilung der Gemeinden in Ortsklassen Gemäß § 3 Abs. 4 und 5 des Burgenländischen Tourismusgesetzes 1992, LGBl. Nr. 36, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 33/2007 wird verordnet: § 1 Für die nachstehend angeführten Gemeinden des Burgenlandes werden die Ortsklassen für die Jahre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 wie folgt festgesetzt: Gemeinde Ortsklasse Andau II Antau IV Apetlon II Bad Sauerbrunn I Bad Tatzmannsdorf I Badersdorf IV Baumgarten IV Bernstein III Bildein IV Bocksdorf IV Breitenbrunn I Bruckneudorf III Burgauberg - Neudauberg II Deutsch Jahrndorf IV Deutsch Kaltenbrunn IV Deutsch Schützen - Eisenberg III Deutschkreutz III Donnerskirchen I Draßburg IV Draßmarkt IV Eberau III Edelstal IV Eisenstadt I Eltendorf IV Forchtenstein II Frankenau - Unterpullendorf II Frauenkirchen III Gattendorf IV Gerersdorf - Sulz IV Gols III Grafenschachen III Großhöflein IV Großmürbisch III Großpetersdorf II Großwarasdorf IV Güssing II Güttenbach IV Hackerberg III Halbturn IV Hannersdorf III Heiligenbrunn II Heiligenkreuz im Lafnitztal I Heugraben IV Hirm IV Horitschon III Hornstein IV Illmitz I Inzenhof IV Jabing IV Jennersdorf I Jois I Kaisersdorf IV Kemeten IV Kittsee IV Kleinmürbisch IV Klingenbach IV Kobersdorf IV Kohfidisch IV Königsdorf III Krensdorf IV Kukmirn III Lackenbach IV Lackendorf IV Leithaprodersdorf IV Litzelsdorf IV Lockenhaus II Loipersbach im Burgenland IV Loipersdorf - Kitzladen II Loretto IV Lutzmannsburg I Mannersdorf an der Rabnitz IV Mariasdorf -

Bruck an Der Leitha Po Rastených Trstinou, Je „Vietor, Víno a Voda“

CESTNÁ MAPA S TRASAMI PRE OBJAVITEĽOV KEĎ SA DUNAJ STRETNE S NEZIDERSKÝM JAZEROM www.donau.com | www.neusiedlersee.com Naši hostia nie sú pri rozmýšľaní obmedzení Burgenland so svojimi výborne vybudovanými hranicami krajiny a okrem toho si vážia atraktívnu cyklistickými trasami dlhými 2 500 km je turistickú ponuku. Záleží mi na tom, aby sa tu- rajom pre cyklistov. Týmto cezhraničným cy- rizmus rozvíjal a prepájal aj cez spolkové hranice kloprojektom sa atraktivita cyklistickej ponuky a táto skutočnosť prispievala k udržateľnému ešte viac zvýši. V neposlednom rade predsta- pozitívnemu rozvoju cestovného ruchu po Výstave vuje pre miestne a regionálne hospodárstvo spolkovej krajiny Dolné Rakúsko. väčšie príležitosti na rozvoj cestovného ruchu. Predseda krajinskej vlády Dr. Erwin Pröll Predseda krajinskej vlády Hans Niesel Medzi dvoma veľkými aglomeráciami, Viedňou Teší ma, že sa nám podarilo uviesť do života a Bratislavou, sa stalo z regiónu Römerland tento cezkrajinský projekt v súvislosti s Výsta- Carnuntum – Marchfeld vyhľadávané miesto vou spolkovej republiky Dolné Rakúsko. Dobré dovoleniek a oddychu. So susedným regiónom partnerstvo medzi Burgenlandom a Dolným „Neziderské jazero“ ho spája množstvo prírod- Rakúskom tak pokračuje aj v oblasti cestov- ných a kultúrnych atrakcií, ktoré majú spoločný ného ruchu, a to projektom, ktorý bude určite rozvojový a trhový potenciál. na úžitok obom regiónom. Krajinská radkyňa pre cestovný ruch Dr. Petra Bohuslav Krajinská poradkyňa Mag.a Michaela Resetar 2 TRASA PRE OBJAVITEĽOV očakávania. Región Neziderské jazero predsa patrí do oficiálneho zoz- KEĎ SA DUNAJ STRETNE namu svetového dedičstva UNESCO. Po ceste máte k dispozícii mno- S NEZIDERSKÝM JAZEROM ho zastávok, počas ktorých sa nestretnete len s vínom a vodou, ale aj s gurmánskymi lahôdkami, ktoré na vás čakajú pozdĺž príjemnej Mottom trasy pre objaviteľov dlhej približne 97 kilometrov, ktorá vedie rovinky. -

Zur Siedlungsgeschichte Der Gemeinde St. Andrä

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Burgenländische Heimatblätter Jahr/Year: 1962 Band/Volume: 24 Autor(en)/Author(s): Lotz Friedrich Artikel/Article: Zur Siedlungsgeschichte der Gemeinde St. Andrä 88-91 ©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at Zur Siedlungsgeschichte der Gemeinde St. Andrä Von Friedrich L o t z, Bad Homburg- Viele Dörfer des Nordburgenlandes wurden im Türkenjahr 1683 vom Feinde schwer heimgesucht, zerstört und entvölkert. Damals flutete das geschlagene Osmanenheer von Wien zurück durch den Verwaltungsbezirk Neusiedl am See, plünderte die Stadt- und Dorfsiedlungen und legte viele in Schutt und Asche. Ein Teil der Einwohner suchte in der Flucht seine Rettung, versteckte sich in den Wäldern oder floh in die ummauerten Städte, wie z. B. die von Edelstal und Kitt see nach Hainburg, wo sie aber alle umkamen. Der andere Teil der Bevölkerung, der bei Herd und Hof sitzen blieb, wurde massenhaft brutal getötet oder in die Gefangenschaft verschleppt. So ein hartes Los traf Apetlon, Deutsch-Jahrndorf, Frauenkirchen, Gols, Halbturn, Illmitz, Jois, Mönchhof, Neudorf bei Parndorf und viele andere Siedlungen1. Nach diesem letzten Durchzug der Türken begann alsbald die Neubesiedlung und der Wiederaufbau, worüber wir nur mangelhaft unterrichtet sind, da das einschlägige Quellenmaterial bisher noch nicht ausgewertet ist. Hier steht der siedlungsgeschichtlichen Forschung ein weites Feld offen2. Während des Wiederaufbaues nach der Türkenherrschaft wurden auch alte Wüstungen, ehemalige Dörfer, die schon um die Wende von 15. zum 16. Jahr hundert eingegangen waren, im Zuge der Neubevölkerung neubesiedelt, so z. B. 1696 St. Andrä bei Frauenkirchen im Seewinkel. -

Die Verpfändung Von Parndorf Und Neudorf an Die Stadt Bruck A

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Burgenländische Heimatblätter Jahr/Year: 1953 Band/Volume: 15 Autor(en)/Author(s): Ernst August Artikel/Article: Die Verpfändung von Parndorf und Neudorf an die Stadt Bruck a. d. L. 167-174 ©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at 16 nev. Denare 24 Pfennige wienner und 1 flor. VII Schilling Wiener. 50 Denare „ Copczen“ gelten dagegen V Schilling Wiener.121 Die Königin Witwe Elisabeth hat im Kampfe um den Thron Ungarns für ihren Sohn Ladislaus debet„ cudi et in Viennae et in Hungar. sub eadem liga“ (denarios), darin sollten zur Hälfte reines Silber sein und 200 von ihnen einen Floren gelten.122 Anderseits fühlte sich auch die Königin veranlaßt, der Stadt Ödenburg „ex graciosa donacione condam serenissimorum principum dominorum Ladizlai e Karoli regum Ungarie indelende memorie et confir- matoriis dictorum dominorum regum diclam libertatem vidimus... contineri“.l23 Ladislaus Posthumus selbst prägte dann in Wien einen Weißpfennig nach dem Muster Albrechts und Friedrichs III. mit dem Bindenschild, von dem 150 auf einen Goldgulden gingen.124 Die Wiener Hausgenossen aber klagten,„daz man auswendig zu Pres- burgk und anderen enden gemünsst hat auf der hawsgenossen preg geringer an körn und aufzahV‘. Da müssen wir an den Ricker in Wolfstal denken,125 vielleicht auch an eine Münzstätte in Kittsee. Die Verpfändung von Parndorf und Neudorf an die Stadt Bruck a. d. L. Von August Ernst, Landesarchiv, Eisenstadt Im Jahre 1570 wurde Neudorf bei Parndorf von dem Freiherrn Leon hard IV. von Har rach neu besiedelt. -

Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015

Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 Burgenländische Landesbibliothek Europaplatz 1_A-7001 Eisenstadt_Tel.:02682/600 2358_Fax: 02682/600 2058 E-Mail: [email protected]_www.burgenland.at/landesbibliothek DVR-Nr.:0066737 Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 Erstellt aus den Neuzugängen der Burgenländischen Landesbibliothek Medieninhaber (Herausgeber und Verleger): Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7-AB Hauptreferat Landesarchiv und Landesbibliothek Hauptreferatsleitung: WHR Dr. Roland Widder Zusammengestellt von: Michael Hess Eisenstadt 2016 Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 2 Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 1. Mikrofilmaufnahmen Gebetbuch - Kroatischer Kreuzweg von 1761 aus Trausdorf "Szvéti krisni put toje pohadjanye po kóm je Jesus Kristus ...". - Ödenburg : Joseffi Sieszu, 1761 (In: Mikrofilm Spule 338 - Schloss Rotenturm) Schlagwort: g.Trausdorf ; g.Kroaten ; s.Gebetbuch ; s.Christentum 2. Flugblatt zur Umstellung vom Links- auf den Rechtsverkehr in Niederdonau und im nördlichen Burgenland / Burgenländische Landeshauptmannschaft. - Eisenstadt [Druckort] : Nentwich, [1938]. - 1 Bl. Schlagwort: g.Nordburgenland ; s.Rechtsverkehr ; s.Verkehrsregelung ; s.Straßenverkehr ; z.Geschichte 1938 ; g.Niederdonau ; s.Rechtsverkehr ; s.Verkehrsregelung ; s.Straßenverkehr ; z.Geschichte 1938 Sign.: 59933B 3. Mikrofilm Spule 338 - Schloss Rotenturm : [3 Fotos und 4 Pläne] Schlagwort: g.Rotenturm <Pinka> / Schloss Sign.: 61480Z/Sp338 Anzahl Artikel: 5 Inhaltsangaben: Mikrofilm enthält -

TB 2015 Zusammenstellung Gesamt.Indb

Tätigkeits- bericht 2015 Burgenländische Landwirtschaftskammer Burgenländische Landwirtschaftskammer Tätigkeitsbericht 2015 Tätigkeitsbericht 2015 Inhalt 3 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 4 I. Präsidium/Direktion Bäuerinnenbeirat 6 Liste der Kammerräte 7 Die Ausschüsse 8 Öffentlichkeitsarbeit 10 II. Organisation Interne Organisation / Arbeitgebervertretung 15 III. Förderung Förderung Allgemein 16 IV. Betriebswesen Beratung 26 Ernährung – Landwirtschaft und Konsument 33 Einkommenskombinationen 35 Urlaub am Bauernhof 36 Green Care 37 Lehrlings- und Fachausbildungsstelle 37 ARGE MeisterInnen 41 Landjugend 43 Recht – Steuer – Soziales 48 V. Tierzucht 50 Pferde 55 Rinder 56 Schweine 67 Geflügel 70 Schafe & Ziegen 72 Bienen 73 Farmwild – Aquakulturen – Sonstige 74 Titelfoto: Präsident Ök.-Rat Franz Stefan Hautzinger und Vizepräsident Bürgermeister VI. Pflanzenbau 76 Ök.-Rat Adalbert Resetar feierten im November 2015 ihr 25-jähriges Dienstjubiläum Forstwirtschaft 86 als Präsident und Vizepräsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer Weinbau 92 Obstbau 99 Gemüsebau 106 Impressum: Medieninhaber Burgenländische Landwirtschaftskammer; Pflanzenschutz 111 Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt; Gartenbau 116 Für den Inhalt und das Layout verantwortlich: Matthias Leitgeb, Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt, Tel 02682 / 702-102 Österreichische Hagelversicherung 119 Produktion: Mangold & Kovac Produktionsagentur, BERTA 120 Rosengasse 4, 7021 Draßburg, Tel. 02686/3122; Fax: DW 40 und Leiter, Fachreferenten und Sachbearbeiter der Bgld. Landwirtschaftskammer 122 IZ NÖ Süd, Straße 2, Objekt M60, 2351 Wiener Neudorf, Adressen 125 Tel. 02236/89160-0, Fax: DW 24, [email protected], www.xl-design.at Ehrentafel 126 4 Vorwort Tätigkeitsbericht 2015 Tätigkeitsbericht 2015 Vorwort 5 Die öffentliche Diskussion wurde – auch wieder sehr unsachlich und populistisch – vom Thema Uhudler und TTIP überschattet. Beim Uhudler sorgten Anzeigen für Aufregung, weil entgegen den Bestimmungen zusätzliche Flächen ausgepflanzt wurden, was teilweise zu Rodungsbescheiden führte. -

Landesgesetzblatt Für Das Burgenland

Seite 1 von 2 LANDESGESETZBLATT FÜR DAS BURGENLAND Jahrgang 2020 Ausgegeben am 10. Juli 2020 46. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 7. Juli 2020, mit der Teile des Gebietes der Katastralgemeinden Bruckneudorf, Deutsch Jahrndorf, Gattendorf, Kittsee, Neudorf bei Parndorf, Nickelsdorf, Pama, Parndorf und Zurndorf zum „Europaschutzgebiet Parndorfer Platte - Heideboden“ erklärt werden [CELEX Nr. 32009L0147] Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 7. Juli 2020, mit der Teile des Gebietes der Katastralgemeinden Bruckneudorf, Deutsch Jahrndorf, Gattendorf, Kittsee, Neudorf bei Parndorf, Nickelsdorf, Pama, Parndorf und Zurndorf zum „Europaschutz- gebiet Parndorfer Platte - Heideboden“ erklärt werden Auf Grund des § 22b Abs. 1 und 3 und des § 22c des Burgenländischen Naturschutz- und Land- schaftspflegegesetzes - NG 1990, LGBl. Nr. 27/1991, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2019, wird verordnet: § 1 Schutzgebietsgrenzen (1) Teile des Gebietes der Katastralgemeinden Bruckneudorf, Deutsch Jahrndorf, Gattendorf, Kittsee, Neudorf bei Parndorf, Nickelsdorf, Pama, Parndorf und Zurndorf werden zum „Europaschutzgebiet Parndorfer Platte - Heideboden“ erklärt. (2) Die Fläche des „Europaschutzgebietes Parndorfer Platte - Heideboden“ wurde über Koordinaten im Gauß-Krüger-System BMN M34 erstellt und ist im Koordinatenverzeichnis (Anlage 1) im pdf-Format ausgewiesen. Diese Aufzählung ist konstitutiv. Bestehen Zweifel über den Grenzverlauf, ist die koordinatenbezogene Darstellung der Anlage 1 maßgeblich. (3) In Anlage 2 erfolgt in einem Übersichtsplan im Maßstab 1 : 25 000 die deklarative Darstellung der Ausdehnungsfläche des „Europaschutzgebietes Parndorfer Platte - Heideboden“. (4) In Anlage 3, bestehend aus 14 Detailplänen (3.1 bis 3.14) im Maßstab 1 : 5 000 erfolgt die deklarative planliche Darstellung des „Europaschutzgebietes Parndorfer Platte - Heideboden“. § 2 Schutzzweck Zweck der Verordnung ist die Bewahrung, Entwicklung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der im Gebiet vorkommenden Vogelarten gemäß § 3. -

Wo Verbringen Sie Den Winter? Graugänse Sind Nach Süden Und Osten Unterwegs

Preis: E 1,– Abo-Preis: E 10,– NATIONALPARK WINTER 7142 Illmitz, Hauswiese, & 02175/3442, Österreichs achtundneunzigste Nationalparkzeitung [email protected] • www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at Nr. 4 / Dezember 2017 Wo verbringen sie den Winter? Graugänse sind nach Süden und Osten unterwegs Die Graugans ist die einzige Wildgans, die regelmäßig am Neu- siedler See brütet und das ganze Jahr über zu beobachten ist. Es gibt nämlich Exemplare, die sogar die Wintermonate bei uns verbringen – zur Freude von Vogelfreunden und Winterwanderern. Die Mehrheit aber zieht im Spätherbst gen Süden. Welchen Weg sie dafür wählen und wo sie ankommen wird mit Hilfe von Satelli- tensendern von den Mitarbeitern des Nationalparks Fertő- Hanság verfolgt. Pellinger Attila Foto: Das Interreg-Projekt „Vogelwarte / Madárvárta 2“ macht‘s möglich: Im Juni 2017 wurden 10 Graugänsen Halsmanschetten mit GPS-Sendern angelegt. In der Zeit des World Wide sung: Die relativ großen Vö- verfolgen. Der Bedarf dafür Weg zwischen Sarród und siedler See brüten in der zwei- schlagartig ihr Gefieder ver- Web ist es nicht verwunder- gel können mit Satellitensen- steigt stetig, weil sich in Folge Fertőújlak (Mexikopuszta) ten Oktoberhälfte Richtung lieren, nutzen die Ornitho- lich, dass nicht nur Kleinkin- dern versehen werden. Diese des Klimawandels das Ernäh- sind im Mai solche Familien- Karpatenbecken, aber ein logen die wenigen Wochen der über Mobiltelefone verfü- leichten, in Halsmanschetten rungs- und Migrationsverhal- trupps ein häufiger Anblick. schon früher besendertes Tier der Mauser, um die, zu dieser gen, sondern auch Wildvögel integrierten Geräte haben ten vieler wild lebender Tier- Die Eltern nehmen die bis gelangte bis Norditalien. Von Zeit flugunfähigen Tiere, die einen Sender – mit Solarzelle aufgrund ihrer Größe keinen arten in den letzten Jahren zu zehn im „Gänsemarsch“ den heuer markierten Gänsen bis zu 4 kg schwer sein kön- zum Aufladen – mit sich Einfluss auf die Lebensweise stark verändert hat. -

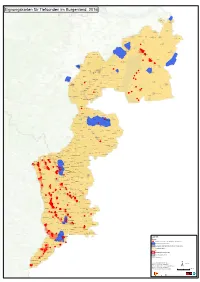

Eignungskarten Für Tiefsonden Im Burgenland, 2016

Eignungskarten für Tiefsonden im Burgenland, 2016 Edelstal Kittsee Pama Potzneusiedl Bruckneudorf Parndorf Neudorf bei Parndorf Gattendorf Deutsch Jahrndorf Kaisersteinbruch Zurndorf Winden Jois Neusiedl am See Breitenbrunn Nickelsdorf Leithaprodersdorf Weiden am See Purbach am Neusiedlersee Wimpassing an der Leitha Loretto Gols Mönchhof Stotzing Donnerskirchen Hornstein Schützen am Gebirge Neufeld an der Leitha Halbturn St. Georgen Oggau Steinbrunn Oberberg-Eisenstadt Müllendorf Eisenstadt Podersdorf am See Kleinhöflein im Burgenland Oslip Frauenkirchen Großhöflein Trausdorf an der Wulka Zillingtal Rust Neudörfl Wulkaprodersdorf Hirm St. Margarethen Pöttsching St. Andrä Krensdorf Antau Sauerbrunn Stöttera Siegendorf Andau Sigleß Illmitz Pöttsching-Rosalia Zemendorf Zagersdorf Mörbisch am See Klingenbach Pöttelsdorf Tadten Draßburg Wiesen Walbersdorf Apetlon Baumgarten Wallern im Burgenland Mattersburg Loipersbach-Kogel Schattendorf Pamhagen Forchtenau Neustift an der Rosalia Marz Loipersbach Rohrbach bei Mattersburg Sieggraben Lackenbach Kalkgruben Ritzing Oberpetersdorf Neckenmarkt Tschurndorf Girm Kobersdorf Lackendorf Haschendorf Deutschkreutz Unterpetersdorf Weppersdorf Horitschon Neudorf bei Landsee Lindgraben Unterfrauenhaid Landsee Raiding St. Martin Neutal Kleinwarasdorf Nikitsch Kaisersdorf Großwarasdorf Weingraben Stoob Kroatisch Minihof Nebersdorf Draßmarkt Oberpullendorf Karl Kroatisch Geresdorf Oberrabnitz Dörfl Mitterpullendorf Kleinmutschen Steinbach Unterpullendorf Lutzmannsburg Schwendgraben Lebenbrunn Steinberg Großmutschen -

Entwurf Und Erläuterungen

E N T W U R F Gesetz vom ………………. über den Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland Der Landtag hat beschlossen: 1. ABSCHNITT § 1 Mitglieder, Rechtsform und Aufgaben (1) Die im Abs. 3 genannten Gemeinden bilden einen Gemeindeverband im Sinne des Art. 116 a Abs. 1 und 2 B-VG. (2) Der Gemeindeverband führt den Namen „Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland“. Er ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Eisenstadt. Im folgenden wird er kurz „Verband“ bezeichnet. (3) Mitglieder des Verbandes sind die Freistädte Eisenstadt und Rust sowie die Gemeinden Donnerskirchen, Großhöflein, Hornstein, Klingenbach, Mörbisch, Müllendorf, Neufeld an der Leitha, Oggau am Neusiedler See, Oslip, Purbach am Neusiedler See, St. Margarethen im Burgenland, Schützen am Gebirge, Siegendorf, Steinbrunn, Trausdorf an der Wulka, Wimpassing an der Leitha; Wulkaprodersdorf, Zagersdorf, Zillingtal, Neusiedl am See, Andau, Apetlon, Breitenbrunn, Bruckneudorf, Deutsch Jahrndorf, Edelstal, Frauenkirchen, Gattendorf, Gols, Halbturn, Illmitz, Jois, Kittsee, Neudorf bei Parndorf, Nickelsdorf, Pama, Pamhagen, Parndorf, Podersdorf am See, St. Andrä am Zicksee, Tadten, Wallern, Weiden am See, Winden am See, Zurndorf, Mattersburg, Antau, Baumgarten, Draßburg, Forchtenstein Hirm, Krensdorf, Loipersbach im Burgenland, Marz, Neudörfl, Pöttelsdorf, Pöttsching, Rohrbach bei Mattersburg, Bad Sauerbrunn, Schattendorf, Sigleß, Wiesen und Zemendorf- Stöttera. (4) Der Verband hat die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung einschließlich der Erhebung der Wasserabgaben. Der Verband ist berechtigt, auch andere Aufgaben, insbesondere im Bereich der Wasserwirtschaft auch über das Verbandsgebiet hinaus wahrzunehmen. Der Verband und seine wirtschaftlichen Unternehmungen sind nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen. (5) Weitere Gemeinden können über ihren Antrag in den Verband aufgenommen werden, wenn dies die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drittel der Stimmberechtigten beschließt. -

Und Regionalverkehr Gesamt

Kittsee - Bratislava-Petržalka Parndorf - Ostbahn Hegyeshalom Nah- und Wien - Bruck a. d. Leitha - Parndorf Ort - gültig ab 23.03.2020 700 Pamhagen Regionalverkehr bis auf Widerruf Neusiedl am See - Eisenstadt gesamt Aufgrund der aktuellen Situation wird das Nahverkehrsangebot in der Ostregion reduziert. Ab Montag, 23.03.2020 gilt bis auf weiteres dieser Sonderfahrplan. Weitere Informationen erhalten Sie im AnachB-Routenplaner (anachb.vor.at), in ÖBB SCOTTY (fahrplan.oebb.at) oder beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717. Aufgrund der Dynamik der aktuellen Lage sind kurzfristige Änderungen nicht ausgeschlossen. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir danken für Ihr Verständnis. Zug REX REX R REX SB REX REX REX SB REX REX REX R REX SB 2607 7601 7401 7605 26013 2611 9405 7679 26017 2615 7915 9437 7405 7613 26021 km 0,0 Wien Hauptbahnhof ... 4.45 5.24 5.39 5.50 6.15 ... 6.45 6.50 7.15 7.15 ... 7.24 7.45 7.50 2,9 Wien Grillgasse ... 4.49 5.29 5.56 6.19 ... 6.49 6.56 7.19 7.19 ... 7.29 7.49 7.56 7,4 Kledering ... 5.34 6.00 ... 7.00 ... 7.34 8.00 9,8 Lanzendorf-Rannersdorf ... ... 6.03 ... 7.03 ... ... 8.03 13,3 Himberg ... ... 6.06 ... 7.06 ... ... 8.06 an ... 5.00 ... 5.54 6.10 6.30 ... 7.00 7.10 7.30 7.30 ... ... 8.00 8.10 19,7 Gramatneusiedl ... 5.01 ... 5.55 6.11 6.31 ... 7.01 7.11 7.31 7.31 ... ... 8.01 8.11 27,1 Götzendorf .. -

Hydrogeologie Und Hydrochemie Der Parndorfer Heideplatte

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Burgenländische Heimatblätter Jahr/Year: 1959 Band/Volume: 21 Autor(en)/Author(s): Tauber Alfons Friedrich Artikel/Article: Hydrogeologie und Hydrochemie der Parndorfer Heideplatte 7-22 ©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at Hydrogeologie und Hydrochemie der Parndorfer Heideplatte Von A. F. Tauber, Landesmuseum, Eisenstadt Die Parndorfer Platte stellt eine im NO des Neusiedlersees gelegene rund 200 km2 große wenig besiedelte Terrassenebenheit dar, die sich zwischen den Ortschaften Parndorf, Potzneusiedl, Gattendorf, Zurndorf, Nickelsdorf, Halbturn, Mönchhof, Gols, Weiden und Neusiedl am See als Hochfläche etwa 20—50 m über die umgebenden Niederterrassenflächen erhebt. Alle genannten Siedlungen liegen am Rande der Parndorfer Platte und zwar zum Großteil unterhalb des Wagrams, der als meist über 10 m hoher Steilabfall in Erscheinung tritt. Wasserarmut und Kargheit des Ackerbodens ließen auf der Hochfläche keine größeren Siedlungen entstehen. Außer einigen Gutshöfen liegt lediglich das Örtchen Neudorf bei Parn dorf im zentralen Teil der Hochfläche. Hier ist an einem untergeordneten Terrassen abfall der zwischen Potzneusiedl, Neudorf und Zumdorf entwickelt ist, auch eine der ganz wenigen Quellen der Parndorfer Platte vorhanden, die wohl auch den Anstoß für die Besiedlung gab. Früher wurde im Bereich der Parndorfer Platte vorwiegend Viehzucht getrieben.