Bauleitplanung Der Gemeinde Nienstädt Bebauungsplan Nr. 21

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Öffentliche Bekanntmachung Kreiswahl Am 12

Öffentliche Bekanntmachung Kreiswahl am 12. September 2021 im Landkreis Schaumburg Gemäß § 28 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes i.d.F. vom 28.01.2014 (Nds. GVBl. S. 35), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.06.2021 (Nds. GVBl. S. 368) und § 38 der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung i.d.F. vom 05.07.2006 (Nds. GVBl. S. 280, 431), zuletzt geändert durch Verordnung vom 01.07.2021 (Nds. GVBl. S. 446), mache ich die für die Kreiswahl am 12. September 2021 im Landkreis Schaumburg zugelassenen Wahlvorschläge bekannt: Bewerberinnen und Bewerber im Wahlbereich 1 - Stadt Rinteln (1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1 Bredemeier, Birte Dipl.-Umweltwissenschaftlerin *1982 Rinteln 2 Ruhnau, Carsten Lehrer *1977 Rinteln 3 Kirchhoff, Bernd Systemadministrator *1971 Rinteln 4 Teigeler-Tegtmeier, Astrid Geschäftsführerin *1963 Rinteln 5 Schumann, Philipp Staatl. anerkannter Erzieher *1985 Rinteln 6 Berlitz, Linda Auszubildende *2001 Rinteln 7 Posnien, Volker Dipl.-Finanzwirt *1962 Rinteln 8 Neumann, Ursula Rentnerin *1951 Rinteln 9 Sprick, Burkhard Fachkrankenpfleger *1961 Rinteln 10 Mehrens, Petra Lehrerin *1960 Rinteln 11 Sander, Sebastian Bürokaufmann *1973 Rinteln 12 Künneke, Helmuth Rentner *1947 Rinteln (2) Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) 1 Steding, Marion Dipl.-Bauingenieurin *1974 Rinteln 2 Rauch, Veit Fleischermeister *1968 Rinteln 3 Kretzer, Thorsten Rechtsanwalt *1969 Rinteln 4 Hoppe, Steffen Schüler *1998 Rinteln 5 Lee, Anthony-Robert Landwirt *1976 Rinteln 6 Seidel, Ulrich -

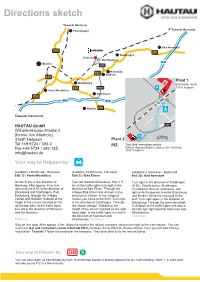

Directions Sketch

Directions sketch Towards Nienburg Petershagen Towards Hannover Bad Nenndorf 482 65 Stadthagen Helpsen S Kirchhorsten Minden 2 K19 Nienstädt 65 Sülbeck 65 Plant 1 Bückeburg Bahnhofstr. 56-60 83 L442 P 31691 Helpsen Porta Westfalica Bad Eilsen 482 2 2 S Rinteln 83 Towards Dortmund HAUTAU GmbH K19 Wilhelm-Hautau-Straße 2 (former Am Allerholz) P 100 m 31691 Helpsen Plant 2 Tel +49 5724 / 393-0 PIZ Test and innovation centre Wilhelm-Hautau-Straße 2 (former Am Allerholz) Fax +49 5724 / 393-125 31691 Helpsen [email protected] Your way to Helpsen by Autobahn 2 Dortmund - Hannover Autobahn 2 Dortmund - Hannover Autobahn 2 Hannover - Dortmund Exit 33 / Porta Westfalica Exit 35 / Bad Eilsen Exit 38 / Bad Nenndorf On the B 482 in the direction of Turn left towards Bückeburg. After 1.5 Turn right in the direction of Stadthagen Nienburg. After approx. 8 km turn km at the traffic lights turn right in the (B 65). Shortly before Stadthagen, right onto the B 65 in the direction of direction of Bad Eilsen. Through the immediately after an underpass, turn Bückeburg and Stadthagen. Past villages Bad Eilsen and Ahnsen in the right onto the bypass towards Bückeburg Bückeburg, through the villages direction of Vehlen. In the village of and Minden. Drive the ring road to the Vehlen and Gelldorf. Sülbeck at the Vehlen you come to the B 65. Turn right end. Turn right again in the direction of height of the church (located on the in the direction of Stadthagen. Through Bückeburg. Through the town Nienstädt. right hand side), at the traffic lights the village Gelldorf. -

Wasserstoffregion Schaumburg

HyStarter-Konzept Schaumburg // Abbildungsverzeichnis WASSERSTOFFREGION SCHAUMBURG HyStarter-Konzept ENTWURF Landkreis Schaumburg Impressum Herausgeber Landkreis Schaumburg Jahnstraße 20, 31655 Stadthagen Projektleitung Landkreis Schaumburg Leitstelle Klimaschutz Horst Roch ([email protected]) Verantwortlich für den Inhalt Spilett new technologies GmbH Schöneberger Str. 18, 10963 Berlin https://www.spilett.de Autoren Jonas Koch und Nadine Hölzinger (Spilett new technologies GmbH) Unter Mitarbeit von: Dr. Frank Koch und Frederik Budschun (EE ENERGY ENGINEERS GmbH) Laura Wienpahl, Tim Röpcke und Ciara Dunks (Reiner Lemoine Institut) Dr. Hanno Butsch und Fabian Rottmann (Becker Büttner Held Consulting AG) Titelbild © BMVI / grafische Gestaltung David Borgwardt (Spilett new technologies GmbH) Layout David Borgwardt (Spilett new technologies GmbH) Druck DRUCKHAUS-ONLINE.DE, Mengelingscher Weg 10a, 31688 Nienstädt Stand: Januar 2021 Die Strategiedialoge zu HyStarter wurden beauftragt im Rahmen des HyLand-Programms durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), koordiniert durch die NOW GmbH Vorwort 2019 wurde der Landkreis Schaumburg als ein- zige niedersächsische Kommune in der ersten Runde des HyStarter-Wettbewerbs ausge- wählt. Die Auswahl als Wasserstoffregion ist ein markanter Meilenstein für uns und hat die im Landkreis vorhandene, anhaltend hohe Motivation unterstützt. Der Landkreis Schaumburg besitzt dabei eine hohe Eignung als Pilotregion. Schaumburg ist mittelständisch geprägt und bildet „Deutsch- -

Informationen 2021

Samtgemeinde Eilsen IInnffoorrmmaattiioonneenn 22002211 Bad Eilsen, im Januar 2021 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Ihnen - verbunden mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2021 - einen Überblick über die wichtigsten gemeindlichen Abgaben, die ab 01.01.2021 eingetretenen Veränderungen, die gesetzlichen Bestimmungen und Dienstleistungen, sowie einige allgemeine Informationen geben. WASSER- UND KANALGEBÜHREN, GAS Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe, An der Gasanstalt 6, 31675 Bückeburg, Tel.-Nr. 05722-28070, versorgen die Samtgemeinde Eilsen mit Wasser und Gas. Die Kanalgebühren werden von der Samtgemeinde Eilsen nach dem Frischwasserverbrauch berechnet. MÜLLABFUHR Die Müllabfuhr sowie auch die Gebührenerhebung werden von der Abfallwirtschafts-Gesellschaft Landkreis Schaumburg mbH (AWS), 31655 Stadthagen, Obere Wallstr. 3, Tel.: 05721/9705-0 durchgeführt. Die Abfuhr erfolgt wie bisher freitags, bei vorangegangenen Feiertagen verschiebt sie sich auf samstags. Nähere Informationen hierzu können dem Abfallwegweiser der AWS entnommen werden. GRÜNABFÄLLE Die Samtgemeinde Eilsen betreibt an der Straße „Im Wiesengrund“ in Heeßen eine Kompostanlage für Grüngut, Baum- und Strauchschnitt. 01.03. – 31.10. freitags von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 01.11. – 30.11. samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 01.12. – 28.02. jeden ersten Samstag im Monat von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Fällt der erste Samstag im Monat auf einen Feiertag, öffnet die Anlage am folgenden Samstag. Die Kompostanlage steht allen Einwohnern/innen der Samtgemeinde Eilsen zur Verfügung, die im Bereich der Samtgemeinde ein Grundstück bewirtschaften. Die Annahme des Grüngutes sowie des Baum- und Strauchschnittes erfolgt nur unter Vorlage eines geeigneten Ausweispapiers, aus dem der augenblickliche Wohnort erkenntlich ist (Personalausweis oder Reisepass). -

Neuer Tarif Im Schaumburger Busverkehr

J. Die Tarifzonen im Überblick Sachsenhagen Neuer Tarif Niedernwöhren Nenndorf im Schaumburger Lindhorst Nienstaedt Stadthagen Bückeburg Rodenberg Busverkehr Obernkirchen Auetal Das Wichtigste auf einen Blick Eilsen Ab dem 01.08.2021 gilt ein neues Tarifsystem im Busverkehr im Landkreis Schaumburg. Rinteln Es gibt 12 Tarifzonen, die den Grenzen der Samt- oder Einheitsgemeinden entsprechen. Es gibt 3 Preisstufen: Preisstufe 1 gilt für eine Fahrt innerhalb einer Tarifzone. Wir sind für Sie da! Preisstufe 2 gilt für eine Fahrt in die angrenzenden Tarifzonen. Bei Fragen rufen Sie an: Preisstufe 3 gilt für weitere Fahrten im gesamten Landkreis. ÖPNV-Info-Hotline Für besonders kurze Fahrten gibt es das Kurzstreckenticket unabhängig von den Tarifzonen. Mit einem Tagesnetzticket fahren Sie den ganzen Tag im ganzen Landkreis. 0800-1065050 Für bestimmte Personen werden die Tickets günstiger angeboten: Einzeltickets sind für Kinder vergünstigt Dauertickets sind günstiger für: Schüler/innen, Personen ab 65 Jahre, Personen mit Anspruch auf ein Sozialticket. Die Preisstufen im Überblick Auetal Bückeburg Eilsen Lindhorst Nenndorf NiedernwöhrenNienstädt ObernkirchenRinteln Rodenberg SachsenhagenStadthagen Auetal 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 Bückeburg 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 Eilsen 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 Lindhorst 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 Nenndorf 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 Niedernwöhren 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 Laden Sie sich den Nienstädt 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 QR-Code Reader auf Ihr Handy, scannen Sie Obernkirchen 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 den QR-Code ein und Rinteln 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 verfügen sofort über Rodenberg 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 alle Informationen zu den neuen Tarifen. -

Dinosaur Tracks 2011

The Early Cretaceous (late Berriasian) Bückeberg Formation in the southern Lower Saxony Basin, to Annette Richter, Mike Reich (Eds.) the west and to the south of Hannover, yields abundant and diverse dinosaur tracks, known since the late 1870s. After a few decades of pioneering and discovery, this area was scientifi cally neglected for a long time concerning dinosaur tracks and tracksites, and only single sporadic fi nds were reported in the second half of the 20th century. During 2007 and 2008, a new tracksite was discovered in Dinosaur Tracks 2011 Obernkirchen, yielding an astonishing amount of new and well-preserved dinosaur tracks, cared for by the Hannover State Museum and its cooperational partners. The present volume contains the An International Symposium, abstracts of lectures and posters presented during the Dinosaur Track Symposium 2011 as well as Obernkirchen, April 14-17, 2011 excursion and collection guides. On behalf of the Schaumburger Landschaft, this symposium was held at the medieval Stift Obernkirchen, Germany, from April 14th to 17th, 2011. Nearly one hundred Abstract Volume and Field Guide to Excursions palaeontologists, biologists, geologists and other scientists from sixteen countries participated. Annette Richter, Mike Reich (Eds.) Dinosaur Tracks 2011 JoacAnAnn ISBN: 978-3-86395-105-4 Universitätsdrucke Göttingen Universitätsdrucke Göttingen Annette Richter and Mike Reich (Eds.) Dinosaur tracks 2011 This work is licensed under the Creative Commons License 3.0 “by-nd”, allowing you to download, distribute and print the document in a few copies for private or educational use, given that the document stays unchanged and the creator is mentioned. You are not allowed to sell copies of the free version. -

Stadt Obernkirchen

Information Technik Wohnen Ausflug Event Gastronomie Übernachtung Stadt Obernkirchen Steinhuder Meer Pizzeria Buena Vista Stadt Obernkirchen Bornemann wurde 1853 gegründet und be- Obernkirchen ist ein idealer Ort für jung und In der näheren Umgebung locken zahlreiche Eine Liste der Restaurants und Übernachtungs- Markt 4 fasst sich seit 75 Jahren mit der Konstruktion alt! Als Wohnort ist Obernkirchen für Familien Sehenswürdigkeiten, von denen hier nur ein möglichkeiten fi nden Sie auf der Internetseite 31683 Obernkirchen und dem Bau von Pumpensystemen. Die Ent- besonders geeignet, da es neben 5 Kindergär- kleiner Teil vorgestellt werden kann: www.obernkirchen-info.de 05724 – 3 95 48 wicklung der zweispindeligen Schraubenspin- ten, 4 Schulen, Krabbelgruppe (U3), Kinder- Die Erlebniswelt Steinzeichen, ein umfangrei- fragen Sie uns! Mitten im Schaumburger Land delpumpen und die darauf basierende Technik betreuungsagentur (KIBA) auch über diverse ches Expo-Projekt, das ganz dem Stein gewid- (Adressen s. Rubrik Informationen.) Kindergarten Kammweg Obernkirchen der Multiphasenpumpen sowie deren Anwen- Spielplätze verfügt. Weiterführende Schulen met ist. Hier genießt der Besucher nicht nur am Hang des Bückeberges Friedrich-Ebert Strasse 14 dungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten wie die Gymnasien in Bückeburg (7Km) und den einzigartigen Ausblick über Weser- und 31683 Obernkirchen Industrien sichern dem Unternehmen eine Stadthagen (8Km), die Berufs- und Fachober- Wiehengebirge, sondern wird auf vielfältige Steinzeichen Steinbergen 05724 – 9 71 60 00 weltweite Spitzenstellung. schulen in Stadthagen und Rinteln (8/11Km) die Weise informiert und zum eigenen Entdecken Fachhochschule in Minden (20Km) sowie die herausgefordert. www.obernkirchen-info.de Bornemann Spielplatz Universität Hannover (50Km,DB) befi nden sich In Bückeburg sind besonders sehenswert das Berggasthaus Walter www.obernkirchen.de Seit 1799 wird in Obernkirchen Behälterglas in unmittelbarer Nähe. -

NSA/OF/Ports (Aug.).Pages

Niedersachsen/Bremen/Hamburg/Ostfriesland Resources Introduction to Lower Saxony, Bremen & Hamburg Wikipedia states in regard to the regions of this modern German Bundesland: “Lower Saxony has clear regional divisions that manifest themselves both geographically as well as historically and culturally. In the regions that used to be independent, especially the heartlands of the former states of Brunswick, Hanover, Oldenburg and Schaumburg- Lippe, there is a marked local regional awareness. By contrast, the areas surrounding the Hanseatic cities of Bremen and Hamburg are much more oriented towards those centres.” A number of the Map Guides to German Parish Registers will need to be used to find your town if you are studying this region, among them numbers 4 (Oldenburg), 10 (Hessen-Nassau), 27 (Brunswick), 30-32 (Hannover), 39 (Westphalia & Schaumburg- Lippe) Online (a sampling) Niedersächsische Landesarchiv — http://aidaonline.niedersachsen.de Oldenburg emigrants — http://www.auswanderer-oldenburg.de Ahnenforschung.org “Regional Research” — http://forum.genealogy.net Hamburg Gen. Soc. — http://www.genealogy.net/vereine/GGHH/ Osnabrück Genealogical Society (German) — http://www.osfa.de Bremen’s “Mouse” Gen. Soc. (German) — http://www.die-maus-bremen.de/index.php Mailing Lists (for all German regions, plus German-speaking areas in Europe) -- http://list.genealogy.net/mm/listinfo/ Periodicals IGS/German-American Genealogy: “Niedersachsen Research,” by Eliz. Sharp (1990) “Niedersächsische Auswanderer in den U.S.A.” (Spr’98) “Researching Church -

Radkarte Schaumburger Land

Fürstenroute Auf den Spuren Schlösser und Herrensitze von Wilhelm Busch Strecke: Steinhude – Bückeburg – Minden Strecke: Wiedensahl – Klanhorst – Neuenknick – Strecke: Bückeburg – Bad Eilsen – Rinteln – Möllen- Länge: 53 km Seelhorst – Wiedensahl beck – Exten – Schaumburg – Bückeburg Beschaffenheit: überwiegend Wald- bzw. Kanalwege sowie Länge: Rundtour über 26,5 km Länge: Rundtour über 87 km Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr Beschaffenheit: überwiegend Waldwege sowie Nebenstraßen Tipp: Durch die Vielzahl der Besichtigungsmög- Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo mit wenig Autoverkehr lichkeiten und der Distanz empfiehlt es sich, Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo eine Übernachtung in Rinteln mit einzuplanen. 1. Tag: Bückeburg – Röcke – Arensburg – Rinteln – Möllenbeck – Rinteln ca. 49 km Das Schaumburger Land ist eine Der Name Fürstenroute ist zurückzuführen auf den Fürsten- Am 15. April 1832 wurde der Maler, Autor und Bildergeschichten- 2. Tag: Rinteln – Schaumburg – Arensburg – weg (auch Landwehrallee) im Schaumburger Wald. Im Verlauf zeichner Wilhelm Busch in diesem Dorf geboren, das zeit- Bückeburg ca. 38 km Landschaft, die zum Radwandern dieses Weges stößt man immer wieder auf die Spuren der lebens für ihn von großer Bedeutung war. Nur von einigen Beschaffenheit: überwiegend Radwege, Wirtschaftswege Grafen und Fürsten des Schaumburger Landes. So hingen auch Reisen unterbrochen, verbrachte Wilhelm Busch den größten und Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr wie geschaffen ist, wichtige Lebensabschnitte des Grafen Wilhelm zu Schaumburg- Teil seines Lebens in dieser reizvollen Region. Fast alle seiner Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo Lippe und seine letzte Ruhestätte mit dem Verlauf des Fürsten- berühmten Bildergeschichten sind hier entstanden, aber auch … denn hier kommt ein jeder Radler auf seine Kosten. Flache weges zusammen. Wir haben ihn ausgewählt, um Ihnen den zahlreiche Ölgemälde und Handzeichnungen nach Motiven bis leicht hügelige Landstriche laden sowohl den sportlich Fürstenweg näher vorzustellen. -

Stadthagen − Obernkirchen − Rinteln à 2006 Schaumburger Verkehrsgesellschaft Mbh, Industriestr

2006 Stadthagen − Obernkirchen − Rinteln à 2006 Schaumburger Verkehrsgesellschaft mbH, Industriestr. 3 b, 31655 Stadthagen, 0800 1065050, info@svg−schaumburg.de, www.svg−schaumburg.de Gültig ab 23. Dezember 2020 am 24. und 31.12. Fahrten wie samstags MONTAG − FREITAG 1 3 501 5 207 107 109 111 13 15 901 17 119 221 121 123 125 129 127 131 153 Verkehrsbeschränkungen FNDS SNDS SNDS SNDS ¬ FNDS SNDS SNDS SN25 Fußnoten ᵏ Stadthagen Bahnhof 4 41 5 45 6 12 6 26 6 26 8 50 10 50 11 55 11 55 Stadthagen ZOB (Busstg. 9) 4 46 5 50 6 17 6 31 6 31 7 17 7 40 8 55 10 55 12 00 12 00 12 50 Stadthagen Bahnhof 7 45 Stadthagen Festplatz 4 49 5 53 6 20 6 34 6 34 7 20 7 49 8 58 10 58 12 03 12 03 12 53 Stadthagen ZOH Jahnstr. (Busstg. 2) 4 51 7 22 12 05 12 05 12 55 Stadthagen Kreisverwaltung 4 52 7 23 12 56 Stadthagen Bruchhof 4 54 7 25 12 58 Stadthagen Breslauer Str. 5 54 6 21 6 35 6 35 7 50 8 59 10 59 12 07 12 07 Stadthagen Abzw. Hüttenstr. 5 55 6 22 6 36 6 36 7 51 9 00 11 00 12 08 12 08 Stadthagen Enzer Str. 5 56 6 23 6 37 6 37 7 52 9 01 11 01 12 09 12 09 Sth. Enzen Schieferkamp 5 57 6 24 6 38 6 38 7 53 9 02 11 02 12 10 12 10 Sth. -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe

G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

Daten Und Fakten Für Den Landkreis Schaumburg 2018

Ausbildung, Tourismus, IHK-Mitglieder Ausbildung Neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse 480 IHK Hannover davon kaufmännisch 317 Schiffgraben 49 · 30175 Hannover davon industriell-technisch 163 Tel.: 0511/3107-306 · Fax: 0511/3107-450 Bestand an Ausbildungsverhältnissen 1.181 E-Mail: [email protected] davon kaufmännisch 686 davon industriell-technisch 495 Ansprechpartner Statistik: Daten und Fakten Dr. Martin Knufinke Tourimus für den Hotels u. Pensionen (mindest. 10 Betten) 93 Regionaler Kontakt Betten angeboten 6.116 Geschäftsstelle Stadthagen Gäste 243.549 Martin Wrede Landkreis Schaumburg Gästeübernachtungen 850.258 Tel.: 05721/9720-0 Fax: 05721/729-67 E-Mail: [email protected] darunter Ausländer 41.148 2018 Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3,5 Durchschnittliche Bettenauslastung in % 38,3 Alle Daten, falls nicht anders angegeben, beziehen sich auf 2018. Im Internet finden Sie auf der Unternehmen Website der IHK Hannover im Bereich „Konjunktur Mitglieder der IHK Hannover (31.12) 10.071 & Statistik“ über 60 Tabellen zu regionalen davon im Handelsregister eingetragen 2.137 Wirtschaftsthemen. darunter Betriebsstätten auswärtiger 150 Unternehmen n. v. nicht verfügbar davon Kleingewerbetreibende 7.934 Quellen: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Michael Bauer Research (Nürnberg), IVD Nord, Brockhoff & Partner Immobilien, eigene Erhebungen und Berechnungen www.hannover.ihk.de Seminartitel, Agfa Rotis Sans Serif Regular, Fläche, Bevölkerung, BIP, Arbeitsmarkt Industrie, Export, Baugewerbe Handel, Dienstleistungen,