"Vitez Metteur En Scène De Hugo"

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Roi S'amuse Hugo, Victor

Le Roi s'amuse Hugo, Victor Publication: 1832 Catégorie(s): Fiction, Théâtre, XIXe siècle Source: http://www.ebooksgratuits.com 1 A Propos Hugo: Victor-Marie Hugo (26 February 1802 — 22 May 1885) was a French poet, novelist, playwright, essayist, visual artist, states- man, human rights campaigner, and perhaps the most influen- tial exponent of the Romantic movement in France. In France, Hugo's literary reputation rests on his poetic and dramatic out- put. Among many volumes of poetry, Les Contemplations and La Légende des siècles stand particularly high in critical es- teem, and Hugo is sometimes identified as the greatest French poet. In the English-speaking world his best-known works are often the novels Les Misérables and Notre-Dame de Paris (so- metimes translated into English as The Hunchback of Notre- Dame). Though extremely conservative in his youth, Hugo mo- ved to the political left as the decades passed; he became a passionate supporter of republicanism, and his work touches upon most of the political and social issues and artistic trends of his time. Source: Wikipedia Disponible sur Feedbooks pour Hugo: • Fantine (1862) • Cosette (1862) • Jean Valjean (1862) • Marius (1862) • Le Dernier Jour d'un condamné (1829) • Notre-Dame de Paris - 1482 (1831) • L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis (1862) • La fin de Satan (1886) • Les Contemplations (1859) • Les Burgraves (1843) Note: Ce livre vous est offert par Feedbooks. http://www.feedbooks.com Il est destiné à une utilisation strictement personnelle et ne peut en aucun cas être vendu. 2 L’apparition de ce drame au théâtre a donné lieu à un acte ministériel inouï. -

1 Dictée Du 14 Janvier 2019 : Texte De Victor Hugo * Spectre

Dictée du 14 janvier 2019 : texte de Victor Hugo La monarchie de Juillet est le nom du régime politique de la France de juillet 1830 à février 1848. C'est une monarchie constitutionnelle avec pour roi Louis-Philippe Ier. Le régime politique repose sur le suffrage censitaire qui donne le pouvoir à la petite partie la plus riche de la bourgeoisie française. Hier, 22 février [1846], j'allais à la Chambre des pairs. Il faisait beau et très froid, malgré le soleil de midi. Je vis venir rue de Tournon un homme que deux soldats emmenaient. Cet homme était blond, pâle, maigre, hagard ; trente ans à peu près, un pantalon de grosse toile, les pieds nus et écorchés dans des sabots avec des linges sanglants roulés autour des chevilles pour tenir lieu de bas ; une blouse courte et souillée de boue derrière le dos, ce qui indiquait qu'il couchait habituellement sur le pavé, nu-tête et les cheveux hérissés. Il avait sous le bras un pain. Le peuple disait autour de lui qu'il avait volé ce pain et que c'était à cause de cela qu'on l'emmenait. En passant devant la caserne de gendarmerie, un des soldats y entra et l'homme resta à la porte, gardé par l'autre soldat. Une voiture était arrêtée devant la porte de la caserne. C'était une berline armoriée portant aux lanternes une couronne ducale, attelée de deux chevaux gris, deux laquais en guêtres derrière. Les glaces étaient levées mais on distinguait l'intérieur tapissé de damas bouton d'or. -

Thirty-Six Dramatic Situations

G o zzi m a int a ine d th a t th ere ca n b e but thirty- six tra gic s a o s . e oo ea a s t o find o e h e was itu ti n Schill r t k gr t p in " m r , but e e . un abl e t o find eve n so m any as G ozzi . G o th Th e Thirty - Six Dram atic Situ ations GE ORGES POLTI Transl a ted by Lucil e R ay a o Fr nklin , Ohi J A M ES K NAPP H E R V E 1 9 2 4 PY H 1 9 1 6 1 9 1 7 CO RI G T , , T H E E D ITO R CO M PAN Y P H 1 92 1 CO YRI G T , JAM E S KN APP R E E VE 2 839 6 T H E T H I R TY - SI X D R AMAT I C SITUAT I ONS I NTR OD U CTI ON G o zzi m a int a in ed th a t th ere can b e but thirty - six tra gic s a o s . e o o ea a s t o fin o e h e itu ti n Schill r t k gr t p in d m r , but was a e s s un bl t o find even o m a ny a G o zzi . - Th irty six situations only ! There is , to me , some a thing t ntalizing about the assertion , unaccompanied as it is by any explanation either from Gozzi , or from Goethe or Schiller , and presenting a problem which it does not solve . -

Les Burgraves Hugo, Victor

Les Burgraves Hugo, Victor Publication: 1843 Catégorie(s): Fiction, Théâtre, XIXe siècle Source: http://www.ebooksgratuits.com 1 A Propos Hugo: Victor-Marie Hugo (26 February 1802 — 22 May 1885) was a French poet, novelist, playwright, essayist, visual artist, states- man, human rights campaigner, and perhaps the most influen- tial exponent of the Romantic movement in France. In France, Hugo's literary reputation rests on his poetic and dramatic out- put. Among many volumes of poetry, Les Contemplations and La Légende des siècles stand particularly high in critical es- teem, and Hugo is sometimes identified as the greatest French poet. In the English-speaking world his best-known works are often the novels Les Misérables and Notre-Dame de Paris (so- metimes translated into English as The Hunchback of Notre- Dame). Though extremely conservative in his youth, Hugo mo- ved to the political left as the decades passed; he became a passionate supporter of republicanism, and his work touches upon most of the political and social issues and artistic trends of his time. Source: Wikipedia Disponible sur Feedbooks pour Hugo: • Fantine (1862) • Cosette (1862) • Le Dernier Jour d'un condamné (1829) • Marius (1862) • Jean Valjean (1862) • Notre-Dame de Paris - 1482 (1831) • L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis (1862) • La fin de Satan (1886) • Les Contemplations (1859) • Quatrevingt-treize (1873) Note: Ce livre vous est offert par Feedbooks. http://www.feedbooks.com Il est destiné à une utilisation strictement personnelle et ne peut en aucun cas être vendu. 2 PERSONNAGES. JOB, burgrave de Heppenheff. MAGNUS fils de Job, burgrave de Wardeck. -

DE VICTOR HUGO • ••••• »••••••••*••"•••-••••• ••••••-•'•-••-• DEPOSITED 1 I Y the COMMITTEE O N (Srabuate Stuoies

DE VICTOR HUGO • ••••• »••••••••*••"•••-••••• ••••••-•'•-••-• DEPOSITED 1 i Y THE COMMITTEE O N (Srabuate Stuoies. ACC. NO DATE LE THEATEE EU LIBSETS DE VICÏOE EUGO îhèse présentée par Alice M. Sharples, pour le degré de Maître-ès-Arts. -«-00 TABLE LES MATIERES. 1. PREFACE. S. ORIGINE ET HISTORIQUE LU THEATRE EU LIBERTE. A. Les Origines. B. Musset, Précurseur de Victor Hugo. C. Historique. D. Critique Contemporaine. 3. RAPPORT LU THEATRE EN LIBERTE AVEC LTOEUVRE ROMANTIQUE DE VICTOR HUGO. A. Personnages et Situations B. L'Evolution des Idées Religieuses de Victor Hugo. C. LfEvolution des Idées Politiques de Victor Hugo. 4. LA NOUVEAUTE DU THEATRE EN LIBERTE. A. Renouvellement des Formules. B. La Forme. 5. CONCLUSION. 6. BIBLIOGRAPHIE. PBEFACE. En étudiant le "Théâtre en liberté", nous avons trouvé les divisions suivantes qui nous paraissent logiques: La première traitera des origines, et de l'historique du Théâtre. Cette division renfermera des remarques sur le théâtre d'Alfred de Musset,-qui, comme nous tacherons de le montrer, a été le précurseur de Victor Hugo, dans ce genre dramatique,- et les jugements de la critique contemporaine. Une deuxième division discutera les rapports du "Théâtre en Liberté1*, avec l'oeuvre Romantique de Victor Hugo. Nous voulons nous débarrasser, tout d'abord, des réminis cences et des échos de l'inspiration romantique, qui sont présents dans le théâtre livresque, et puisqu'il nous paraît que ce sont surtout les^ situations et les personnages, qui sont encore de l'ancienne école, nous allons ainsi intituler la section A de cette division. Les sections B, et G, mon treront l'évolution des idées politiques et religieuses du poète, ainsi qu'elles se manifestent dans le "Théâtre en Liberté" Dans notre troisième division, nous essayerons de montrer les. -

Claude Millet : Les Burgraves, Ou Comment Régler Le Sort D'une Sorcière (Et De La Misère Par La Même Occasion)

Retour Claude MIllet : Les Burgraves, ou comment régler le sort d'une sorcière (et de la misère par la même occasion) Communication au Groupe Hugo du 16 octobre 2009. Cette communication est destinée à devenir ma contribution au volume de mélanges que dirent Christophe Martin et Yannick Séïté en hommage à Nicole Jacque-Lefèvre. Nicole Jacque-Lefèvre a été mon professeur à l’ENS de Fontenay-aux-Roses, un professeur en tous points, tant intellectuels qu’humains, remarquable. Elle est d’autre part une grande spécialiste et d’illuminisme, et de sorcellerie au XVIIIe siècle. D’où cette sorcière que le lui dédie. Les Burgraves sont une pièce assez ahurissante. Ahurissante par son primitivisme qu’on dirait plutôt hard que « dur »[1] – peaux de bêtes, onomastique râpeuse, mœurs barbares –, son côté Augustin Thierry mâtiné d’Eschyle, Eschyle qu’on redécouvre alors dans la nouvelle traduction de Pierron, et dont plus tard, dans William Shakespeare, Hugo dira qu’il appartient à l’Inde, ce passé plus que passé de l’Humanité[2]. Ahurissante par les délabrements qu’elle met en scène – délabrements des corps (c’est une pièce du quatrième âge), des costumes, des décors (c’est une pièce sur la décadence, conjurée, donc, par de grands vieillards). Ahurissante par son irréalité, dans la scénographie et dans l’action comme dans la psychologie des personnages, avec cette façon qu’a Hugo, plus nettement encore que dans les drames précédents, du fait de l’absorption de l’Histoire par la Fable, de forcer le (bon) sens littéral à se soumettre au symbolique. -

Prefaces to the Dramas of the French Romantic School

[ Digitized by the Internet Archive in 2014 http://archive.org/details/prefacestodramasOOdimm PREFACES TO THE DRAMAS OF THE FRENCH ROMANTIC SCHOOL MILDRED DIMMICK A. B. Ohio Wesleyan University, 1912 THESIS Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the j Degree of MASTER OF ARTS IN ROMANCE LANGUAGES IN THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS 1920 UNIVERSITY OF ILLINOIS THE GRADUATE SCHOOL Z .19$=* I HEREBY RECOMMEND THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION BY. ENTITLED. BE ACCEPTED AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF_ (J In Charge of Thesis Head of Department Recommendation concurred in* Committee on Final Examination* Required for doctor's degree but not for master's * uiuc INDEX. Page I. Victor Hugo and the Preface dg Cromwell 1 II. Sources of the Pre face de Cromwell 10 III. Other Prefaces of Hugo, de Vigny and Dumas. A. The Censorship 17 B. Dramatic Theories 21 C. Victor Hugo T s Use of Contrast 29 D. Alfred de Vigny 's Preface to Chatterton 33 IV. Concision 37 t I 3 CHAPTER I. Victor Hugo and the Preface de Cromwell. In France, the eighteenth century was an age of reason. Everything was considered from a scientific point of view. As scholars broke away from the dog- matism of the century of Louis XIV, they had a more sympathetic comprehension of life. The quarrel of the Ancients and Moderns was but one manifestation of their belief in the perfectibility of man. They rejected the authority imposed by the Classicists in all phases of life. -

Views of 1 If E Str U~Gl Ing for Expression

TYPES OF HEROINES IN THID ~RENCH ROMANTIC DRAMA: A COMPARISON WITH THE H~ROINES OF RACINE AND CORNEILLE • .A Thesis Presented for the Degree of Master of Arts BY Della Roggers Maidox, B. A. -- - . - - ... - - -- --.. - - ....... ·- ~ ;.: ~ ;~;~;-~~~.~-:~ - - - - - - - - -- - - - .. ... .. - THE OHIO-STATE UNIVERSITY -- 19 :20 BIBLIOGRAPHY I. French Sources Histoire da la Langue et ]e la Litterature Fran9aise Vols. IV, V, and VII Petit de Julleville. Drama Ancien, Drame Moderne Emile Faguet. Les 3rands Maitres du XVII~ Siecle, Vol V, IDmile Faguet. Histoire de la Litterature Fran9aise Brunetiere. Le Mouvement Litt~raire ju XIX! Sihcle t'ellissier. Le Rialisme iu Ro~a~ti3me Pellissier. Histoire ie la Litterature Fran9aise Abr Y..1 A11 Uc et Crou z;et Les Epoques iu Theatre Fran9ais• Bruneti~re~ Les Jranis Eorivains 'ran9ais~~Raoine .Justave Larroumet. " II " " Boilea11 Lanson. Histoire iu Romantisme Th6o~hile Gautier. ld(es et Doctrines Litteraires du XrII' Siecle Vial et Denise. n " II II " XIX ' ti Vial et Denise. Histoire de la Litt~rature Fran9aise, Vols.II,III " " " " " Lanson. Portraits Litteraires, Vol I Sainte-Beuve. CauserEes de Lunii Sainte-Beuve. De La Poesie Dramatique, Belles Lettres, Vol. VII Diderot. L'Art Poetique Boi l'eau. Racine et Victor Hugo P. Stapfer. La Poetique de Racine Robert. Les Granis IDcrivains Fran9ais--Alex. Dumas,P~re Parigot. II. English Sources Rousseau and Romanticism Irving Babbitt. Literature of the French Renaissance, Vols. I and II Tilley. Annals of the· French Stage, Vols. II ani III Hawkins. The Romantic Revolt Vaughan. The Romantic Triumph Omond. Studies in Hugo's Dramatic Characters Bruner. Main Currents of Nineteenth Century Literature, Vol.III Brandes~ History of English Romanticism in the Nineteenth Century Beers. -

F63d05 0451A84428bf46c6b117

Victor Hugo et ses proches Collection de Monsieur Éric Bertin Livres et documents Catalogue chronologique Avant-propos de Jean-Marc Hovasse Ce catalogue est dédié à Françoise Dreyfus, savante, discrète et généreuse catalographe qui, malgré son abondante production, a rarement vu son nom inscrit sur un catalogue. LES DESTINS DE LA VENDÉE (ET D'UNE COLLECTION) […] Vicaire était vicaire, il est pape, infaillible, Sa bibliographie est la nouvelle bible. Ainsi prophétisions-nous il y a plus d'un lustre déjà à propos d'Éric Bertin, en tête de sa désormais fameuse Chronologie des livres de Victor Hugo imprimés en France entre 1819 et 1851. Contrairement à l'épigraphe de saint Jean choisie par Victor Hugo pour son premier livre, notre voix ne clamait pas dans le désert : le Syndicat de la librai- rie ancienne et moderne lui a décerné en 2014 son prestigieux Prix français de la biblio- graphie et de l'histoire du livre. Au début de la même année, le futur lauréat énumérait dans le Magazine du bibliophile (n° 110, p. 11), au nombre des “satisfactions” que lui avait apportées ce long et minutieux travail de huit années, celle “d'avoir pu constituer dans de bonnes conditions une petite bibliothèque littéraire”. Cette “petite biblio- thèque littéraire”, la voici mise en vente par Michel Bouvier, et le moins que l'on puis- se dire est qu'elle n'est pas si petite que cela : elle compte à peu près autant de numé- ros que la Chronologie, même si les deux ne se superposent évidemment pas. Il aura fallu à cet éminent bibliographe, de son aveu même, dix-huit années pour la constituer, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des dix-huit premières années du troisième millénaire, de 2000 à 2017. -

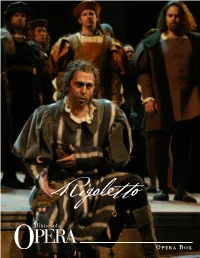

Rigoletto Opera Box Lesson Plan Title Page with Related Academic Standards

Opera Box Table of Contents Welcome Letter . .1 Lesson Plan Unit Overview and Academic Standards . .2 Opera Box Content Checklist . .9 Reference/Tracking Guide . .10 Lesson Plans . .12 Synopsis and Musical Excerpts . .33 Flow Charts . .39 Giuseppe Verdi – a biography ...............................50 Catalogue of Verdi’s Operas . .52 Background Notes . .54 Victor Hugo, Francis I and Triboulet . .59 World Events in 1851 ....................................65 History of Opera ........................................66 2003 – 2004 SEASON History of Minnesota Opera, Repertoire . .77 The Standard Repertory ...................................81 Elements of Opera .......................................82 GIUSEPPE VERDI Glossary of Opera Terms ..................................86 NOVEMBER 15 – 23, 2003 Glossary of Musical Terms .................................92 Bibliography, Discography, Videography . .95 GAETANO DONIZETTI Word Search, Crossword Puzzle . .98 JANUARY 24 – FEBRUARY 1, 2004 Evaluation . .101 Acknowledgements . .102 STEPHEN SONDHEIM FEBRUARY 28 – MARCH 6, 2004 mnopera.org WOLFGANG AMADEUS MOZART MAY 15 – 23, 2004 FOR SEASON TICKETS, CALL 612.333.6669 620 North First Street, Minneapolis, MN 55401 Kevin Ramach, PRESIDENT AND GENERAL DIRECTOR Dale Johnson, ARTISTIC DIRECTOR Dear Educator, Thank you for using a Minnesota Opera Opera Box. This collection of material has been designed to help any educator to teach students about the beauty of opera. This collection of material includes audio and video recordings, scores, reference books and a Teacher’s Guide. The Teacher’s Guide includes Lesson Plans that have been designed around the materials found in the box and other easily obtained items. In addition, Lesson Plans have been aligned with State and National Standards. See the Unit Overview for a detailed explanation. Before returning the box, please fill out the Evaluation Form at the end of the Teacher’s Guide. -

Les Miserables, All In

W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 1931 Les Miserables, All in All: A Critical Study of Elements of the Romantic, the Realistic, the Psychological and the Historical Novel Found in Victor Hugo's "Les Miserables". Martha Virginia Sleet College of William and Mary Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the French and Francophone Literature Commons Recommended Citation Sleet, Martha Virginia, "Les Miserables, All in All: A Critical Study of Elements of the Romantic, the Realistic, the Psychological and the Historical Novel Found in Victor Hugo's "Les Miserables"." (1931). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1593092138. https://dx.doi.org/doi:10.21220/m2-as9f-mf67 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. LES MIS2JRABLES, ALL IN ALL A Critical Study of* Elements of the Romantic, the Realistic, the Psychological and the Historical Novel found in Victor Hugo*s nLes Mis^rables11 by Martha Virginia Sleet 3 SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF COLLEGE OF WILLIAM AND MARY for the degree PIASTER OF ARTS 1931 4 I K D E X Pages FOREWORD 5 INTRODUCTION 6 Goal of thesis and brief survey of the life and achievements of Victor Hugo ROMANTICISM IN ,fLES MISERABLES" 13 Definition of romanticism and illustrations of romanticism in "Les MIs4rablesn REALISM IN "LES MISERABLES’1 32 Definition of realism. -

Victor Hugo (1802-1885)

Victor Hugo (1802-1885) 1 Biographie ictor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Son enfance s’écoula dans la maison des Feuillantines, qu’il a chantée dans ses vers célèbres, à l’exception de Vl’année 1811 qu’il passa à Madrid où Mme Hugo, avec ses trois enfants, a rejoint son mari promu général en avril 1809. Fin mars 1812 et jusqu’à fin décembre 1813, la vie reprit aux Feuillantines. La vocation du jeune Victor s’affirma vite. En 1816, il note : «Je veux être Chateaubriand ou rien» ; en 1819, il fut couronné par l’Académie des Jeux Floraux et fonda, avec ses frères Adel et Eugène, le Conservateur littéraire qui durera jusqu’en mars 1821. Il a écrit son premier roman Bug-Jargal, publié en 1826, dont le sujet est une révolte des Noirs à Saint- Domingue. En 1820, il reçoit une gratification du roi Louis XVIII pour son Ode sur la mort du duc de Berry - Odes et Ballades. En 1821, il perd sa mère et se remarie peu après. ‘’Victor Hugo : Conscience et combat’’, Nature et poésie, http://www.nature-et-poesie.fr/fr/reperes/articletype/articleview/articleId/49.aspx 120319 Bibliotheca Alexandrina Établi par Alaa Mahmoud 1 1822 marqua son véritable début dans la vie comme dans la carrière des lettres. Le 8 juin, il publia son premier recueil poétique : Odes et poésies diverses - Odes et ballades - et, en octobre, il épousa son amie d’enfance, Adèle Foucher. Viennent ensuite un roman, Han d’Islande (1823), Nouvelles odes (1824), Bug-Jargal (1826), Odes et ballades (1826), recueil complet des premières poésies, le drame de Cromwell (1827).