Introduzione 1-10/20.10.08

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PREFETTURA DI BENEVENTO SITUZIONE CAS AL 30 Aprile 2019

PREFETTURA DI BENEVENTO SITUZIONE CAS AL 30 aprile 2019 COMUNE DENOMINAZIONE STRUTTURA INDIRIZZO E N. CIV. STRUTTURA 1 SAN NICOLA MANFREDI ANVILU' 2 c.da Pagliara 2 CAMPOLI M. T. IRIS trivella c.da Trivella 3 CAUTANO IRIS cautano via Pantanelle 4 BENEVENTO IRIS olivola c.da Olivola 5 BENEVENTO IRIS SCAFA c.da S.Angelo 6 S.ANGELO A C. IRIS MEDINA **** c.da Medina 7 PONTELANDOLFO IRIS PONTELANDOLFO **** via Gorgotello 8 CAMPOLI M.T. CASA IRIS **** via Nino Bixio snc 9 BENEVENTO ITALSERVICE / 2 - via G.M.Galanti 10 FAICCHIO ITALSERVICE 2 via Pozzarachelle fraz. Massa di Faicchio 11 S. GIORGIO DEL SANNIO POLO OASI via Bocchino Lemmo n.8 12 BENEVENTO POLO OASI - BORGO SOC. PERROTTA **** c.da Perrottiello 13 CAMPOLI M. T. L'ANTICA QUERCIA IRIS via Pantanella 14 BENEVENTO CRESCERE INSIEME **** c.da La Francesca 15 BENEVENTO CRESCERE INSIEME **** c.da Piano a Cappella 16 TORRECUSO BENEDETTA 1 via Trivella 17 TORRECUSO BENEDETTA /4 - vc.da Pezze snc 18 MONTESARCHIO BENEDETTA 2 **** via Cervinara 19 TOCCO CAUDIO BENEDETTA / 3 c.da San Martino n.7 20 CAMPOLI M.T. BENEDETTA / 5 via Pantaniello 21 MONTESARCHIO COOP. SOC. ARIS A R.L. SS.Appia km 240+720 m 22 BENEVENTO I RAGAZZI DEL SOLE via E.Cocchia 10/12 23 BENEVENTO COOP. SOC. IL FARO - ARCA DI NOE' 1 via Badia a S.Pietro 24 APICE COOP. SOC. IL FARO - ARCA DI NOE' 2 via del Cuore 25 APICE CCOP. SOC. IL FARO - ARCA DI NOE' 3 via Delcogliano 7/A 26 TELESE TERME ATI - LA VELA via Vomero 27 AIROLA ARCOBALENO via Cappella n.134 28 SAN MARTINO SANNITA ESPERANTO via San Michele n.8 29 SANT'ANGELO A CUPOLO ACCOGLIENZA SANNITA via Pigno 30 CASTELVENERE HIMAYA località Salella 31 FRASSO TELESINO CASA DELL'ANGELO via San Rocco n.15 32 PANNARANO CENTRO SERVIZI NOI X VOI via Pietrastornina e via Municipio 6/7 33 FOGLIANISE ITERFELIX via Cosimo Pedicini n.14 34 APOLLOSA PDM - BEI PARK HOTEL c.da Epitaffio SS7,snc 35 MOLINARA INSIEME PER LA SOLIDARIETA' via Calise snc 36 LIMATOLA GAMA SRL via Torre n.29 37 LIMATOLA SAN ROCCO via San Rocco n.71 38 CAMPOLATTARO ESPERANZA via Caudina n.37 39 SAN LORENZO M. -

Geologia Del Settore Centrale Dei Monti Del Sannio

Mem. Descr. Carta Geol. d’It. LXXVII (2008), pp. 77 - 94 figg. 4 Geologia del settore centrale dei monti del Sannio: nuovi dati stratigrafici e strutturali Geology of the central sector of Sannio Mountains: new stratigraphic and structural data PESCATORE T.S. (*), DI NOCERA S. (**), MATANO F. (**), PINTO F. (*), QUARANTIELLO R. (*), AMORE O. (*), BOIANO U. (*), CIVILE D. (**), FIORILLO L. (*), MARTINO C. (*) RIASSUNTO - Nel settore sannitico dell’orogene sudappenni- unità di Caiazzo e San Bartolomeo, che correliamo al nico, ad oriente dei rilievi carbonatici del Taburno- Sintema di Villamaina, ricostruito nella contigua area irpina; Camposauro e del Matese orientale, affiorano quattro unità con esse si registrano le fasi di deformazione per flessura- tettoniche, derivanti dalla deformazione e dalla strutturazio- zione litosferica e contrazione della copertura sedimentaria ne di coperture sedimentarie bacinali pelagiche di età meso- meso-cenozoica. Nell’intervallo Messiniano - Pliocene infe- cenozoica, e successioni neogeniche silico-clastiche sinoro- riore (Supersintema di Altavilla) e nel Pliocene inferiore- geniche, che testimoniano un’articolata evoluzione del fore- medio (Supersintema di Ariano Irpino) si sviluppano nuovi land basin system sud-appenninico. Le unità tettoniche, che depocentri di sedimentazione di tipo wedge top basin su nuove sono disposte al margine della catena secondo una fascia ad configurazioni di catena marginale. Nel settore di studio si andamento appenninico, sono, da occidente verso le aree riconosce un’embricazione -

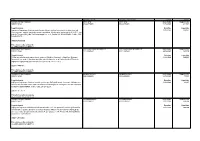

Lotto Operatori Invitati Operatori Aggiudicatari Tempi Importo

Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di San Nazzaro MYO SPA MYO SPA Data inizio Aggiudicato 80001310624 03222970406 03222970406 16/12/2020 231,00€ Oggetto bando Data fine Liquidato Impegno di spesa per fornitura carta formato A4 per ricarica fotocopiatrici in dotazione agli 31/12/2020 230,78€ uffici comunali, nonché materiale vario di cancelleria. Affidamento fornitura ditta MYO SRL con sede in Torriana (RN), alla Via Santarcangiolese, n. 6, Partita IVA: 03222970406, Codice CIG: Z652FCEDEE. CIGZ652FCEDEE Procedura scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comune Di San Nazzaro PEPE GIOVANNI DOMENICO PEPE GIOVANNI DOMENICO Data inizio Aggiudicato 80001310624 01177360623 01177360623 22/12/2020 320,00€ Oggetto bando Data fine Liquidato Servizi urgenti di manutenzione loculi-ossari nel Cimitero Comunale. Ditta Pepe Giovanni 31/12/2020 320,00€ Domenico, con sede in San Nazzaro (BN) alla Via Castello, n. 4, Partita IVA 01177360623. Impegno di spesa e liquidazione fattura. Codice CIG: Z112FEE0E6. CIGZ112FEE0E6 Procedura scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comune Di San Nazzaro MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA Data inizio Aggiudicato 80001310624 02066400405 02066400405 23/12/2020 79,00€ Oggetto bando Data fine Liquidato Impegno di spesa per fornitura manuale pratico per l'Ufficio Elettorale comunale. Affidamento 31/12/2020 86,20€ fornitura Società MAGGIOLI SpA con sede in Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino 8. Partita IVA 02066400405. Codice CIG: ZAF2FF2EC8. CIGZAF2FF2EC8 Procedura scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comune Di San Nazzaro ACHABMEDSRL ACHABMEDSRL Data inizio Aggiudicato 80001310624 01332290624 01332290624 24/12/2020 800,00€ Oggetto bando Data fine Liquidato Impegno di spesa e affidamento fornitura calendari 2121 con personalizzazione grafica della 31/12/2020 800,00€ raccolta differenziata settimanale dei rifiuti comunali. -

Ambito BN-5 Elenco Scuole Infanzia Ordinato Sulla Base Della Prossimità Tra Le Sedi Definita Dall’Ufficio Territoriale Competente

Anno Scolastico 2018-19 CAMPANIA AMBITO 0005 - DR Campania - Ambito BN-5 Elenco Scuole Infanzia Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto BNIC839008 IC N.1 "A. ORIANI" BNAA839004 IC N.1 "A. ORIANI" NORMALE VIALE VITTORIO SANT'AGATA BNAA839015 S. AGATA 1. "S. ANNA" VIA S. ANNA SANT'AGATA S.AGATA S.AGATA EMANUELE III DE' GOTI DE' GOTI BNAA839026 S. AGATA 1. "BAGNOLI" VIA BAGNOLI SANT'AGATA DE' GOTI BNAA839037 S. AGATA 1. "CAP." VIALE VITTORIO SANT'AGATA EMANUELE DE' GOTI BNIC827002 IC N. 2 S.AGATA DEI G. BNAA82700T IC N. 2 S.AGATA DEI G. NORMALE VIALE VITTORIO SANT'AGATA BNAA82701V S. AGATA 2. "FAGGIANO" SANT'AGATA EMANUELE III DE' GOTI DE' GOTI BNAA82702X DURAZZANO "CAP." VIA L. BIANCHI DURAZZANO BNAA827031 DURAZZANO "CASTELLO" VIA BENEVENTO DURAZZANO BNAA827042 S. AGATA 2. "TUORO SANT'AGATA SCIGLIATO" DE' GOTI BNIC862009 I.C. P. PIO AIROLA BNAA862005 I.C. P. PIO AIROLA NORMALE VIA N. ROMANO N. 54 AIROLA BNAA862016 AIROLA "BAGNARA" VIA FOSSA RENA AIROLA BNAA862027 AIROLA "CAP." VIA SORLATI - PARCO AIROLA LUCCIOLA BNAA862038 AIROLA "S. DONATO" VIA DEI FIORI AIROLA BNIC842004 IC "L. VANVITELLI" BNAA84200X IC "L. VANVITELLI" NORMALE P.ZZA ANNUNZIATA,3 AIROLA BNAA842022 -

AVCC Comuni Ricadenti Nella AVCC

AVCC Comuni ricadenti nella AVCC Capo Caccia e/o Responsabile Data di nascita Comune di residenza Indirizzo 1 Moiano - Sant'Agata dé Goti Maione Fiore Pasquale 18/05/1959 BUCCIANO VIA GAVETELLE,7 2 Apice Tufo Alessandro 23/02/1954 APICE VIA DELLA LUCE,1d 3 Campoli M.T. - Montesarchio - Tocco C. - Castelpoto - Vitulano - Foglianise Grasso Nicola 23/01/1949 TOCCO CAUDIO C.DA PANTANIELLO,8 4 Fragneto Monforte - Ponte - Casalduni - Torrecuso Romano Massimo 29/05/1979 CASALDUNI C.DA VADO DELLA LOTA 5 Montefalcone di V.F. - Ginestra degli S. - Castelfranco in M. Costantini Andrea 12/07/1956 SAN MARCO DEI CAVOTI ARIELLA,5/6 6 Castelpagano Filangieri Alfonso 11/06/1989 CASTELPAGANO C.DA MARCOCCI, 4 INT.1 7 Ceppaloni - Arpaise - Apollosa Donato Domenico 22/08/1948 APOLLOSA VACCARI,8 8 Foiano V.F. - Montefalcone di V.F. - San Bartolomeo in G. Cece Giovanni 23/02/1954 BASELICE Via Crocella 148 9 Fragneto l'Abate - Reino - Circello - Fragneto Monforte Marino Vito Giorgio 21/03/1957 CIRCELLO C.da Cese Bassa,68 10 San Marco dei C. - Molinara - San Giorgio la Molara Marciano Ermando 29/08/1991 SAN GIORGIO LA MOLARA Vallone De Fore,3 11 Sassinoro - Morcone Mastrantone Carmine 26/11/1968 MORCONE Montagna 120 12 Morcone - Santa Croce - Sassinoro Perugini Lillino 09/02/1985 MORCONE C.da Cuffiano 452 13 Paduli - Sant'Arcangelo T. - Buonalbergo - Pietrelcina Ranaldo Fedele Lino 26/09/1972 PADULI Via Ignazia 14 Pontelandolfo - San Lupo - Cerreto Sannita Cirocco Rocco 17/10/1952 MOLINARA Gregaria 29 15 San Bartolomeo in G. Barretta Dante 20/09/1960 SAN BARTOLOMEO IN GALDO 9/3 N.19 16 San Nicola M. -

Elenco Ammessi Al Servizio [167

Allegato alla Determinazione Reg. Gen. N. 185 del 21/09/2020 POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - I.T.I.A. – Asse II Inclusione Sociale, Ob. specifico 6 ,Azione 9.1.2 e 9.1.3, Ob. Specifico 7, Azioni 9.2.1 e 9.2.2, CUP H49D190000100006 - Codice SURF 17076AP000000009, Codice ufficio n. 8. - Progetto B2 - L.I.F.E. Lavoro, Inclusione, Famiglia, Empowerment. ELENCO AMMESSI AI SERVIZI A VALERE SULL' AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE. INTERVENTI INIZIALI RIVOLTI A INIZIALI MINORE TUTORAGGIO RICHIEDENTE FAMIGLIE A NR. COMUNE DI RESIDENZA (Cognome e SPECIALISTICO (Cognome e RISCHIO DI nome) EDUCATIVO nome) ESCLUSIONE SOCIALE 1 S. M. CALVI A. F. AMMESSO 2 I. M. SANT'ANGELO A CUPOLO P. V. AMMESSO 3 I. M. SANT'ANGELO A CUPOLO P. E. AMMESSO 4 R. G.A. TORRECUSO R. B. AMMESSO 5 R. G.A. TORRECUSO R. N. AMMESSO 6 R. A. BUONALBERGO S. D. AMMESSO 7 D. I. R. PAGO VEIANO R. G. AMMESSO 8 M.F.S. PAGO VEIANO I. R. P. AMMESSO 9 M. G. PAGO VEIANO M. A. AMMESSO 10 D. I.M.G. PAGO VEIANO U. D. AMMESSO 11 D. I.M.G. PAGO VEIANO U. N. AMMESSO 12 D.R. F. PIETRELCINA P. J. AMMESSO 13 B. F. PESCO SANNITA V. V. AMMESSO 14 C. G. APICE C. M. AMMESSO 15 P. D. TORRECUSO P. L. AMMESSO Azienda Speciale Consortile B02 Prot. in partenza n. 0004347 del 23-09-2020 16 B. N. APICE B. P. AMMESSO 17 B. N. APICE B. A. AMMESSO 18 S. -

Rankings Municipality of Torrecuso

9/25/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Campania / Province of Benevento / Torrecuso Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Airola Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Dugenta AdminstatAmorosi logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Durazzano Apice ITALIA Faicchio Apollosa Foglianise Arpaia Foiano di Val Arpaise Fortore Baselice Forchia Benevento Fragneto l'Abate Bonea Fragneto Bucciano Monforte Buonalbergo Frasso Telesino Calvi Ginestra degli Campolattaro Schiavoni Campoli del Guardia Monte Taburno Sanframondi Casalduni Limatola Castelfranco in Melizzano Miscano Moiano Castelpagano Molinara Castelpoto Montefalcone di Castelvenere Val Fortore Castelvetere in Montesarchio Val Fortore Morcone Cautano Paduli Ceppaloni Pago Veiano Cerreto Sannita Pannarano Circello Paolisi Colle Sannita Paupisi Cusano Mutri Pesco Sannita Pietraroja Pietrelcina Ponte Pontelandolfo Puglianello Reino San Bartolomeo Powered by Page 3 in Galdo L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin San Giorgio del Provinces Adminstat logo Sannio DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH AVELLINOITALIA San Giorgio La Molara BENEVENTO San Leucio del CASERTA Sannio NAPOLI San Lorenzello SALERNO San Lorenzo Maggiore San Lupo San Marco dei Cavoti San Martino Sannita San Nazzaro -

Minutes 2019 EMENA Regional Assembly in Torrecuso

2019 EMENA Regional Assembly Minutes Torrecuso, Italy October 10-12 2019 1 Thursday 10 October 2019 – Municipality of Torrecuso Opening remarks: The EMENA Assembly was opened by the Mayor of Torrecuso, Angelino Iannella, who welcomed the participants to the municipal palace put at the disposal of ILC for the entire event. He proceeded to remark on how the EU calls for partnerships, but often projects are too poorly supported in resources to make a substantial difference. He argued that all public tenders should be aimed at inviting people to stay in rural areas. Erasmo Mortaruolo, of the Regione Campania, followed by describing a regional law on small-scale agriculture under discussion in the regional parliament. The law was advanced and influenced by civil society and is similar to other regional laws in Italy (Tuscany, Abruzzo, etc.) that incentivise local small-scale production and encourage living in rural areas to revert the trend of depopulation. Raffele Amore, the director of the GAL – Gruppo di Azione Locale, then highlighted the importance of EU policy and the territorial network for youth. He expected the next iteration of the Common Agricultural Policy (CAP) to prioritise the internal areas of Italy at present suffering most from emigration and aging populations. He argued that state land (demanio), including forestry areas, should be kept for social agricultural entrepreneurship, that agricultural economies should become “circular” by integrating externalities, especially environmental ones, and lastly, that the next iteration of the CAP should consider agriculture and climate change in concert. Next. Donato De Marco shared the story of Lentamente, an organization formed by young women and men who returned to their land. -

Centrale Unica Di Committenza Avviso Pubblico

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C O M U N I D I TORRECUSO( CAPOFILA ) - P A U P I S I - P O N T E - C A S A L D U N I - R E I N O - SANT’ARCANGELO T. – F A I C C H I O – MONTEFALCONE V.F. – CASTELVENERE – PANNARANO - MELIZZANO P r o v i n c ia di Benevento Piazza Antonio Fusco,1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824.889711 - Fax 0824.889732 PEC: [email protected]; [email protected] Prot. n 9482 del 27.09.2018 - Albo n. 846 del 27.09.2018 AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE Oggetto: Indagine di mercato mediante avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) (Importo superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 100.000,00) del D. Lgs 50/2016 testo vigente inerente l’affidamento servizi di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, perizia geologica, direzione lavori, CSP, CSE e contabilità relativi all’intervento “ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DEL CENTRO RAEE E DELL’ISOLA ECOLOGICA PER L’INCLUSIONE E L’AGGREGAZIONE SOCIALE”. Importo lavori € 1.029.578,94. Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 2 del 08.01.2018. 1. STAZIONE APPALTANTE E CENTRALE DI COMMITTENZA Denominazione e indirizzo ufficiale Denominazione Servizio/Settore/Ufficio responsabile Comune di MELIZZANO Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici - Patrimonio Indirizzo C.A.P. Via Traversa del Sannio n.17 82030 Località/Città/Provincia Rup MELIZZANO (BN) Ing. -

Sub Auspiciis Gallicae Reipublicae. Il 1799 Negli Atti Dei Notai

Quaderni dell’Archivio di Stato di Benevento - 1 - Giuseppe Vetrone Sub auspiciis Gallicae Reipublicae Il 1799 negli atti dei notai di Benevento e della sua attuale provincia Presentazione di Anna Maria Rao Archivio di Stato di Benevento Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo dell’Amministrazione Provinciale di Benevento – Assessorato alla Cultura La pubblicazione di questo libro è importante per più motivi. Il paziente lavoro del suo curatore, dott. Giuseppe Vetrone, funzionario di questo Archivio di Stato, è metodologicamente innovativo, come autorevolmente afferma la prefatrice. Perché, grazie alla scrupolosa attenzione filologica, permette di cogliere e analizzare il complesso rapporto rivoluzione- controrivoluzione nella sua dimensione storicissima, così come si svolse nelle contraddizioni della quotidianità. Come fu percepito, cioè, dai suoi tanti anonimi protagonisti trovatisi nella condizione di convivere e sopravvivere a quel turbinio di passioni, umane prima che politiche o ideologiche, la cui esplosione poteva mettere in discussione e minacciare persino interessi consolidati e certezze vitali, comunque conquistate. Dai resoconti notarili - che fedelmente riportano le dichiarazioni spontanee e contrapposte come nettamente contrapposti sono i tempi del dramma - emerge quindi che la “tempesta” di quel semestre, “rivoluzionaria” prima e poi “controrivoluzionaria”, coinvolse intensamente, nell’uno e nell’altro senso, tutto il Sannio beneventano, tutte le sue comunità piccole o meno. Sconvolse l’intera esistenza individuale e collettiva facendo esplodere, in alcuni casi, idealità e passioni lungamente coltivate seppure nascoste, o, molto più spesso, rancori personali, ambizioni represse, soprusi subiti nel silenzio impotente, vendette a lungo covate, sete di giustizia sempre negata. E quindi di giustizialismo inevitabile. Come una cartina di tornasole, quella “tempesta” sollecitò l’emergere, anche violento, di tutti i lati oscuri, ancestrali e primigenii dell’animo umano. -

Elenco Ditte

Azienda Sanitaria Locale Benevento AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANNO 2012 ELENCO GENERALE AI SENSI E PER EFFETTI DELL'ART. 125 commi 8-12 del D.leg.vo 163/2006 e s.m.i. elenco non 2 3 7 9 N. Prot. DITTA INDIRIZZO CAP CITTA' PR TELEFONO/FAX CC.II.AA. ammesso MOTIVO DI ESCLUSIONE 1 Elettrici 4 Termico 5 Telefonia 6 Falegname 8 Edilizia attività ammesso Gas Idrico Fabbro Fogne 1 174134 Irpinia Pietre Via San Marco 13 83015 Pietrastornina AV 0825/902336 si si si // // / / / / / / / edilizia / 2 174146 Item Oxygen s.r.l. Via Le Fogge 11 - Zona Ind. 70022 Altamura BA 080/3143647 si si si cat. 2 non richiesti gas medicinali / / / termico / / / / / 3 174203 Marygeo s.a.s. Via S. Nicola Vecchio 10 82030 Campoli Monte Taburno BN 0824/873538 si no si // // Elettrici / Idrico / / / / edilizia / manca iscrizione CC.II.AA. 4 175020 Costr. Cocchiarella Via Botticella 2 82020 Fragneto L'Abate BN 0824/997000 si si si cat.9 / / / / / / / edilizia / per espurgo 0824/847369- 5 175243 Molinaro s.r.l. Via Vitulanese 82016 Montesarchio BN si si si // // Elettrici / / / / / / / / FX837975 6 175504 Elettra s.r.l. Zona industriale 82026 Morcone BN 0824/957137 si si si // // Elettrici Gas Idrico termico telefonia / / edilizia / 7 175505 Cialp s.n.c. Area industriale 82026 Morcone BN 0824/955039 si si si // // / / / / / falegname fabbro / / 8 175949 Impresa edile Romano costr. Via Foscolo 1 80013 Casalnuovo di Napoli NA 081/8423677 si si si // // / / / / / / / edilizia / 9 175954 Europlant s.r.l. Via Filichito n. 35 80040 Volla NA 081/7748927 si si si // // Elettrici Gas Idrico termico / / fabbro edilizia / 10 176276 Zetaelle s.r.l. -

ISTITUTO D'istruzione SUPERIORE “Medi-Livatino”

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Medi-Livatino” Sezioni associate: Liceo Scientifico “E. Medi” di S. Bartolomeo in Galdo - IPAA Setteluci – IPSCT Baselice - Liceo Classico San Marco dei Cavoti – ITE San Marco dei Cavoti C.F. 91000140623 Via Torre,10 82028 San Bartolomeo in Galdo (Bn) www.istitutosuperioremedi.edu.it - [email protected] - [email protected] C.M. BNIS00400D - Tel e Fax 0824967176 Prot. n. 5130/VI.3 San Bartolomeo in Galdo, 11/10/2019 All’ALBO dell’Istituto Al sito WEB DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 124/2019 Oggetto : Lavori, servizi e forniture in economia - Affidamento diretto - art 36 D.lgs 50/2016. Fornitura pullman Viaggio d’Istruzione – Visione film “Io Leonardo” presso sala Multiplex Torrevillage – Torrecuso (Bn) – IPSCT di Baselice. Codice CIG : ZA52A1E9AC PREMESSO che si rende necessario organizzare un Viaggio d’Istruzione per gli alunni dell’IPSCT di Baselice per assistere alla visione del film “Io Leonardo” presso la sala Multiplex Torrevillage di Torrecuso(Bn) il giorno 15 ottobre 2019; VISTO il PTOF a.s. 2019/22 che prevede la possibilità di ampliare l’offerta formativa per garantire agli alunni la partecipazione a esperienze che vadano ad arricchire il proprio bagaglio culturale ed educativo; VISTO il DPR 275/99 concernete il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 59/97; VISTO il D.I. 129/18 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt.43-46; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; VISTO l’art.