Geologia Del Settore Centrale Dei Monti Del Sannio

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Provincia Di Benevento Settore Tecnico

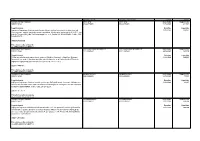

Provincia di Benevento Settore Tecnico SHORT LIST DI DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA B) E 157 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016. Categorie 1. Edilizia 2. Strutture 3.Impianti 4. Infrastrutture per la mobilità 5. Idraulica 6. Tecnologie della Informazione e della Comunicazione 7.Paesaggio, Ambiente 8. Territorio e Urbanistica 9. Geologia 10. Topografia e Catasto 11. Archeologia n. Protocollo Professionista/A.T.P. CATEGORIE prog r Numero Data TITOLO PROF. Cognome Nome Indirizzo Città C.F. P.IVA. p.e.c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 19130 11/05/2017 ING. RAINONE ALESSANDRO VIA RUFFILLI BENEVENTO RNNLSN63P04F839Z 01018050623 [email protected] x x x x x 2 19136 11/05/2017 ARCH FRANCO EMILIO VIA GIULIO CESARE, 8 TELESE TERME FRNMLE79E27A783A 01365710621 [email protected] x x x x x 3 19287 12/05/2017 ING MUSTO GERARDO VIA CARDILLI, 47 SAN GIORGIO DEL SANNIO MSTGRD62H23D643J 02139830646 [email protected] x x x x x 4 19288 12/05/2017 ING CAVUOTO MIRKO VIA MAZZINI SNC SAN LEUCIO DEL SANNIO CVTMRK85L28A783V 01649620620 [email protected] x x x x x 5 19306 12/05/2017 ING IMBRIANI LELLA LIANA CORSO UMBERTO I FRAZ. SAN GIOVANNI CEPPALONI MBRLLL86B53A783S 01497310621 [email protected] x x x x x 6 19315 12/05/2017 STUDIO TECNICO CARLISI ALESSANDRO VIA DEL PERO, 9 CASCINETTE D'IVREA (TO) CRLLSN85P25E379N 10438980012 [email protected] -

BN-Bollettino.Pdf

SMOW5A 18-04-15PAG. 1 SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : BENEVENTO ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. FURNO IMMACOLATA . 22/ 4/79 (BN) DA : BNAA84400G - I.C. "G.B.LUCARELLI" BENEVENTO (BENEVENTO) A : BNAA85800D - I.C. "SAN FILIPPO" BENEVENTO (BENEVENTO) PUNTI 72 2. LUONGO ANGELA . 21/ 8/58 (BN) DA : BNAA861009 - I.C. "PASCOLI" BENEVENTO (BENEVENTO) A : BNAA84500B - IC "F. TORRE" BENEVENTO (BENEVENTO) PUNTI 208 3. MICCO ANNA . 10/12/62 (BN) DA : BNAA86000D - I.C. "S. ANGELO A SASSO" BN (BENEVENTO) A : BNAA84400G - I.C. "G.B.LUCARELLI" BENEVENTO (BENEVENTO) PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PUNTI 62 4. RIVELLINI ANNUNZIATINA . 14/11/70 (BN) DA : BNAA85800D - I.C. "SAN FILIPPO" BENEVENTO (BENEVENTO) A : BNAA84400G - I.C. "G.B.LUCARELLI" BENEVENTO (BENEVENTO) PUNTI 27 5. SABATINO ENRICHETTA . 11/ 2/66 (BN) DA : BNAA855002 - I.C. 2 MONTESARCHIO (MONTESARCHIO) A : BNAA854006 - I.C. 1 MONTESARCHIO (MONTESARCHIO) PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PUNTI 111 6. VARRICCHIO TANIA . 28/12/77 (BN) DA : BNAA84400G - I.C. "G.B.LUCARELLI" BENEVENTO (BENEVENTO) A : BNAA84300Q - I.C. "G. MOSCATI" BENEVENTO (BENEVENTO) PUNTI 70 7. ZULLO ANNARITA . 4/ 9/75 (BN) DA : BNAA861009 - I.C. -

PREFETTURA DI BENEVENTO SITUZIONE CAS AL 30 Aprile 2019

PREFETTURA DI BENEVENTO SITUZIONE CAS AL 30 aprile 2019 COMUNE DENOMINAZIONE STRUTTURA INDIRIZZO E N. CIV. STRUTTURA 1 SAN NICOLA MANFREDI ANVILU' 2 c.da Pagliara 2 CAMPOLI M. T. IRIS trivella c.da Trivella 3 CAUTANO IRIS cautano via Pantanelle 4 BENEVENTO IRIS olivola c.da Olivola 5 BENEVENTO IRIS SCAFA c.da S.Angelo 6 S.ANGELO A C. IRIS MEDINA **** c.da Medina 7 PONTELANDOLFO IRIS PONTELANDOLFO **** via Gorgotello 8 CAMPOLI M.T. CASA IRIS **** via Nino Bixio snc 9 BENEVENTO ITALSERVICE / 2 - via G.M.Galanti 10 FAICCHIO ITALSERVICE 2 via Pozzarachelle fraz. Massa di Faicchio 11 S. GIORGIO DEL SANNIO POLO OASI via Bocchino Lemmo n.8 12 BENEVENTO POLO OASI - BORGO SOC. PERROTTA **** c.da Perrottiello 13 CAMPOLI M. T. L'ANTICA QUERCIA IRIS via Pantanella 14 BENEVENTO CRESCERE INSIEME **** c.da La Francesca 15 BENEVENTO CRESCERE INSIEME **** c.da Piano a Cappella 16 TORRECUSO BENEDETTA 1 via Trivella 17 TORRECUSO BENEDETTA /4 - vc.da Pezze snc 18 MONTESARCHIO BENEDETTA 2 **** via Cervinara 19 TOCCO CAUDIO BENEDETTA / 3 c.da San Martino n.7 20 CAMPOLI M.T. BENEDETTA / 5 via Pantaniello 21 MONTESARCHIO COOP. SOC. ARIS A R.L. SS.Appia km 240+720 m 22 BENEVENTO I RAGAZZI DEL SOLE via E.Cocchia 10/12 23 BENEVENTO COOP. SOC. IL FARO - ARCA DI NOE' 1 via Badia a S.Pietro 24 APICE COOP. SOC. IL FARO - ARCA DI NOE' 2 via del Cuore 25 APICE CCOP. SOC. IL FARO - ARCA DI NOE' 3 via Delcogliano 7/A 26 TELESE TERME ATI - LA VELA via Vomero 27 AIROLA ARCOBALENO via Cappella n.134 28 SAN MARTINO SANNITA ESPERANTO via San Michele n.8 29 SANT'ANGELO A CUPOLO ACCOGLIENZA SANNITA via Pigno 30 CASTELVENERE HIMAYA località Salella 31 FRASSO TELESINO CASA DELL'ANGELO via San Rocco n.15 32 PANNARANO CENTRO SERVIZI NOI X VOI via Pietrastornina e via Municipio 6/7 33 FOGLIANISE ITERFELIX via Cosimo Pedicini n.14 34 APOLLOSA PDM - BEI PARK HOTEL c.da Epitaffio SS7,snc 35 MOLINARA INSIEME PER LA SOLIDARIETA' via Calise snc 36 LIMATOLA GAMA SRL via Torre n.29 37 LIMATOLA SAN ROCCO via San Rocco n.71 38 CAMPOLATTARO ESPERANZA via Caudina n.37 39 SAN LORENZO M. -

Quadro Ambientale

Comune di Colle Sannita (BN) – Studio di Impatto Ambientale 4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE Il Quadro di Riferimento Ambientale individua il rapporto tra l’opera e l’ambiente circostante. L’ambiente è inteso in senso ampio del termine quale sistema che pone in relazione le componenti naturali ed antropiche, biotiche ed abiotiche. L’ambiente è inteso in questo paragrafo così come sancito dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 1988. Le componenti ed i fattori ambientali previsti dal citato DPCM del 27/12/1988 sono: - Atmosfera : qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica; - Ambiente idrico : acque superficiali (dolci, salmastre e marine) ed acque sotterranee, intese come componenti, come ambienti e come risorse; - Suolo e sottosuolo : intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico nel quadro dell’ambiente in esame ed anche come risorse non rinnovabili; - Vegetazione, flora, fauna : formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali; - Ecosistemi : complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale; - Salute pubblica : come individui e comunità; - Rumore e vibrazioni : considerati in rapporto all’ambiente sia naturale ché umano; - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti : considerati in rapporto all’ambiente sia naturale ché umano; - Paesaggio : un elemento che deve essere valutato facendo riferimento a criteri quanto più oggettivi. Alla luce di quanto premesso si procede con la puntuale analisi delle componenti ambientali su riportate per le quali si stimano gli impatti potenziali in termini qualitativi. Progetto per la realizzazione di un parco eolico in località “Monte Freddo” Pagina 179 Comune di Colle Sannita (BN) – Studio di Impatto Ambientale 4.1 INQUADRAMENTO GENERALE DELL(AREA L’area in esame, interessata dalla realizzazione del parco eolico oggetto del presente SIA, costituito da n. -

Covid-19, Allarme Contagi: Più Ricoveri E Casi Sospetti

22 Sabato 21 Marzo 2020 PrimoPianoBenevento M ilmattino.it (C) Ced Digital e Servizi | ID: 00777528 | IP ADDRESS: 109.116.80.152 carta.ilmattino.it Il Coronavirus, la sanità IL NOSOCOMIO Aumentano i casi di sanniti contagiati e i ricoveri, anche per casi sospetti, all’azienda ospedaliera «San Pio»; a destra la tendostruttura allestita all’esterno del pronto soccorso squale Maglione e le senatrici pentastellate Danila De Lucia e Sabrina Ricciardi, commenta- no la decisione di fornire l’ana- lizzatore per i tamponi all’ospe- Covid-19, allarme contagi: dale Rummo. «Apprendiamo con soddisfazione – scrive Ma- glione, portavoce del gruppo – che l’azienda ospedaliera entre- rà in possesso del macchinario per l’analisi dei tamponi e che intende avanzare richiesta per più ricoveri e casi sospetti eseguirle autonomamente. È il momento di fare ulteriori passi avanti e chiedere con fermezza e unità alla Regione di non la- `Si appesantisce il bilancio dopo la prima vittima `Maglione (M5s): «Tamponi, soluzione interna vicina» sciare ai margini, per l’ennesi- ma volta, la provincia di Bene- I positivi sanniti sono 11: 3 in città e 2 a San Salvatore Paolucci (FdI): «Silenzio assordante su protocolli e dati» vento». Il consigliere regionale del Pd, Erasmo Mortaruolo, in Mastella in un post su facebook in condizioni che non destano provinciale «Fratelli d’Italia», una nota sottolinea che «in que- LO SCENARIO nel quale ha anche sottolineato I rifiuti particolare preoccupazione. invia una nota ai direttori gene- sti giorni di emergenza sono che in tanti non rispettano le Nella giornata di ieri è stata tra- rali di Asl e Rummo, Gennaro stato con i digì del Rummo e prescrizioni, e il sindaco di San sportata in ospedale anche una Volpe e Mario Ferrante, al sin- dell’Asl. -

Firmato Digitalmente Da LUCA COLETTA

Avv. Luca Coletta 82100 Benevento-Viale Mellusi n.10-tel-fax 0824/52271- Pec : [email protected] Napoli Galleria Vanvitelli 33( Studio Falcone) CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM Luca Coletta, nato a Napoli il 18/10/1967, residente in Benevento al viale Degli Atlantici 43. Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo “ P. Giannone” di Benevento”. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,( 18/12/1992) con tesi in Diritto Penale (voto 108/110). Esercita la libera professione, compreso il periodo canonico di praticantato, dal dicembre 1992, inizialmente presso primario studio in Benevento( Studio Legale Perifano), poi dal gennaio 2000 attraverso proprio studio legale in Benevento, attualmente sito al Viale Mellusi 10. È iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Benevento dal 4/4/1997 e, dal 27/05/2009, all’Albo speciale per i patrocinanti innanzi alle Giurisdizioni Superiori. Svolge la propria attività prevalentemente nel campo del Diritto Amministrativo e Processuale amministrativo ( decine di procedimenti innanzi a Tar, Corte Dei Conti e Consiglio di Stato, - 1 - attività stragiudiziale), grazie a una costante attività di assistenza legale e consulenza per primari enti e amministrazioni pubbliche, tra cui l’Amministrazione Provinciale di Benevento, la GESESA s.p.a., la Samte s.r.l., Consorzio Rifiuti BN1, Comunità Montana del Fortore, varie amministrazioni comunali (Comuni di Benevento, Casoria, Chianche, Bucciano, Baselice, Paupisi, Montefalcone di Valfortore, Vitulano, Sant’Angelo a Cupolo, Fragneto L’Abate, Colle Sannita, San Bartolomeo in Galdo) e clientela privata in genere, in particolare in materia edilizia e urbanistica, espropriazione per pubblica utilità, appalti (lavori pubblici, servizi e forniture), concorsi, procedimento amministrativo in genere. -

Lotto Operatori Invitati Operatori Aggiudicatari Tempi Importo

Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di San Nazzaro MYO SPA MYO SPA Data inizio Aggiudicato 80001310624 03222970406 03222970406 16/12/2020 231,00€ Oggetto bando Data fine Liquidato Impegno di spesa per fornitura carta formato A4 per ricarica fotocopiatrici in dotazione agli 31/12/2020 230,78€ uffici comunali, nonché materiale vario di cancelleria. Affidamento fornitura ditta MYO SRL con sede in Torriana (RN), alla Via Santarcangiolese, n. 6, Partita IVA: 03222970406, Codice CIG: Z652FCEDEE. CIGZ652FCEDEE Procedura scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comune Di San Nazzaro PEPE GIOVANNI DOMENICO PEPE GIOVANNI DOMENICO Data inizio Aggiudicato 80001310624 01177360623 01177360623 22/12/2020 320,00€ Oggetto bando Data fine Liquidato Servizi urgenti di manutenzione loculi-ossari nel Cimitero Comunale. Ditta Pepe Giovanni 31/12/2020 320,00€ Domenico, con sede in San Nazzaro (BN) alla Via Castello, n. 4, Partita IVA 01177360623. Impegno di spesa e liquidazione fattura. Codice CIG: Z112FEE0E6. CIGZ112FEE0E6 Procedura scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comune Di San Nazzaro MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA Data inizio Aggiudicato 80001310624 02066400405 02066400405 23/12/2020 79,00€ Oggetto bando Data fine Liquidato Impegno di spesa per fornitura manuale pratico per l'Ufficio Elettorale comunale. Affidamento 31/12/2020 86,20€ fornitura Società MAGGIOLI SpA con sede in Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino 8. Partita IVA 02066400405. Codice CIG: ZAF2FF2EC8. CIGZAF2FF2EC8 Procedura scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comune Di San Nazzaro ACHABMEDSRL ACHABMEDSRL Data inizio Aggiudicato 80001310624 01332290624 01332290624 24/12/2020 800,00€ Oggetto bando Data fine Liquidato Impegno di spesa e affidamento fornitura calendari 2121 con personalizzazione grafica della 31/12/2020 800,00€ raccolta differenziata settimanale dei rifiuti comunali. -

Scheda Progetto Per L'impiego Di Volontari In

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA Unpli SCN cod. Accr. UNSC NZ01922 Ufficio per il Servizio Civile Nazionale Via Roma,21 - 83020 Contrada (Av) ENTE 1) Ente proponente il progetto: UNPLI NAZIONALE 2) Codice di accreditamento: NZ01922 3) Albo e classe di iscrizione: NAZIONALE 1^ CARATTERISTICHE PROGETTO 4) Titolo del progetto: I PERCORSI DELLA MEMORIA. IMMAGINI E STORIE DALLA PROVINCIA SANNITA 5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE D/03 – VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 1 6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: Il territorio interessato dal progetto fa parte della provincia di Benevento, cuore dell’antico Sannio, che si estende tra i fiumi Sabato e Calore, occupando una zona in larga parte collinare e montuosa dove all’indomani dell’Unità si verificarono alcuni dei più sanguinosi scontri tra l’esercito regolare e i Briganti. Al di là dei noti avvenimenti storici, largamente conosciuti, l’area in esame custodisce innumerevoli storie che hanno contribuito a fare del Sannio beneventano la realtà a noi nota. Le pro loco aderenti al progetto intendono raggiungere un solo ma straordinario obiettivo 1) portare a conoscenza della popolazione residente le piccole storie di normalità attraverso le quali è stato realizzato lo stato unitario. Il presente progetto prevede un lavoro comune tra le Pro Loco che operano nell’area geografica identificata con la provincia di Benevento e tra i comuni ove operano le seguenti Pro Loco: Sedi di progetto: Comitato Provinciale UNPLI di Benevento Airola Apice Apollosa Arpaia (Caudium) Arpaise (G. -

Curriculum Vitae Informazioni Personali Esperienza Professionale

Curriculum Vitae Informazioni personali Cognome/Nome CIROCCO MARIA Indirizzo(i) via Calisi 17B - 82020 Molinara (BN) Telefono(i) 0824/994407 – 347 8158439 E-mail [email protected]; [email protected] Cittadinanza Italiana Data di nascita 25/11/1963 Esperienza professionale Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “O. Fragnito” di San Giorgio La Molara (BN) dal 01.09.2018 Reggente dell’IIS “Medi-Livatino” di San Bartolomeo in Galdo dal 01/09/2018 al 31/08/2020 Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Ferrara-Marottoli di Melfi (PZ) dal 01.09.2012 al 31/08/2018 Docente a tempo indeterminato di Lingua Inglese presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici di Baselice (BN) dall’anno scolastico 2009/10 all’anno scolastico 2011/12. Docente a tempo indeterminato di Lingua Francese presso la Scuola Media Statale di Foiano Valfortore (BN) dall’anno scolastico 1998/99 all’anno scolastico 2009/10. Docente a tempo determinato di Lingua e Letteratura Francese presso l’ITC “Alberti” per l’anno scolastico 1997/98. Docente a tempo determinato di Lingua e Letteratura Francese presso il Liceo Scientifico “E. Medi” per l’anno scolastico 1996/97. Docente a tempo determinato di Lingua Inglese e Francese nelle Scuole Medie Statali negli anni scolastici 1993/94, 1994/95, 1995/96. Docente a tempo determinato di Lingua e Letteratura Inglese presso il Liceo Linguistico “G. Mazzini” dall’a. s. 1991/92 all’a. s. 1994/95. Docente a contratto per l'insegnamento di Lingua Inglese per il Corso di laurea in Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso la facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi del Sannio per l’ anno accademico 2007/2008. -

Ambito BN-5 Elenco Scuole Infanzia Ordinato Sulla Base Della Prossimità Tra Le Sedi Definita Dall’Ufficio Territoriale Competente

Anno Scolastico 2018-19 CAMPANIA AMBITO 0005 - DR Campania - Ambito BN-5 Elenco Scuole Infanzia Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto BNIC839008 IC N.1 "A. ORIANI" BNAA839004 IC N.1 "A. ORIANI" NORMALE VIALE VITTORIO SANT'AGATA BNAA839015 S. AGATA 1. "S. ANNA" VIA S. ANNA SANT'AGATA S.AGATA S.AGATA EMANUELE III DE' GOTI DE' GOTI BNAA839026 S. AGATA 1. "BAGNOLI" VIA BAGNOLI SANT'AGATA DE' GOTI BNAA839037 S. AGATA 1. "CAP." VIALE VITTORIO SANT'AGATA EMANUELE DE' GOTI BNIC827002 IC N. 2 S.AGATA DEI G. BNAA82700T IC N. 2 S.AGATA DEI G. NORMALE VIALE VITTORIO SANT'AGATA BNAA82701V S. AGATA 2. "FAGGIANO" SANT'AGATA EMANUELE III DE' GOTI DE' GOTI BNAA82702X DURAZZANO "CAP." VIA L. BIANCHI DURAZZANO BNAA827031 DURAZZANO "CASTELLO" VIA BENEVENTO DURAZZANO BNAA827042 S. AGATA 2. "TUORO SANT'AGATA SCIGLIATO" DE' GOTI BNIC862009 I.C. P. PIO AIROLA BNAA862005 I.C. P. PIO AIROLA NORMALE VIA N. ROMANO N. 54 AIROLA BNAA862016 AIROLA "BAGNARA" VIA FOSSA RENA AIROLA BNAA862027 AIROLA "CAP." VIA SORLATI - PARCO AIROLA LUCCIOLA BNAA862038 AIROLA "S. DONATO" VIA DEI FIORI AIROLA BNIC842004 IC "L. VANVITELLI" BNAA84200X IC "L. VANVITELLI" NORMALE P.ZZA ANNUNZIATA,3 AIROLA BNAA842022 -

Località Disagiate Campania

Località disagiate Campania Tipo Regione Prov. Comune Frazione Cap previsti gg. Disagiata Campania AV ANDRETTA ALVANO 83040 4 Comune DisagiataCampania AV ANDRETTA ANDRETTA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA CASADOGNA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MARGINE 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MASSERIE GUGLIELMO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MASSERIE NIGRO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MATTINELLA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA PISCIOLO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA SCHIAVI 83040 4 Comune DisagiataCampania AV AQUILONIA AQUILONIA 83041 4 Disagiata Campania AV AQUILONIA CONTRADA MALEPASSO 83041 4 Comune DisagiataCampania AV BAGNOLI IRPINO BAGNOLI IRPINO 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO LACENO 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO ROSOLE 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO VILLAGGIO LACENO 83043 4 Comune DisagiataCampania AV BISACCIA BISACCIA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA BISACCIA NUOVA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA CALAGGIO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA CALLI 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA MACCHITELLA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA MASSERIA DI SABATO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA OSCATA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA PIANI SAN PIETRO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA PIANO REGOLATORE 83044 4 Disagiata Campania AV BONITO BEATRICE 83032 4 Disagiata Campania AV BONITO BEATRICE I 83032 4 Comune DisagiataCampania AV BONITO BONITO 83032 4 Disagiata Campania AV BONITO CINQUEGRANA 83032 4 Disagiata Campania -

AVCC Comuni Ricadenti Nella AVCC

AVCC Comuni ricadenti nella AVCC Capo Caccia e/o Responsabile Data di nascita Comune di residenza Indirizzo 1 Moiano - Sant'Agata dé Goti Maione Fiore Pasquale 18/05/1959 BUCCIANO VIA GAVETELLE,7 2 Apice Tufo Alessandro 23/02/1954 APICE VIA DELLA LUCE,1d 3 Campoli M.T. - Montesarchio - Tocco C. - Castelpoto - Vitulano - Foglianise Grasso Nicola 23/01/1949 TOCCO CAUDIO C.DA PANTANIELLO,8 4 Fragneto Monforte - Ponte - Casalduni - Torrecuso Romano Massimo 29/05/1979 CASALDUNI C.DA VADO DELLA LOTA 5 Montefalcone di V.F. - Ginestra degli S. - Castelfranco in M. Costantini Andrea 12/07/1956 SAN MARCO DEI CAVOTI ARIELLA,5/6 6 Castelpagano Filangieri Alfonso 11/06/1989 CASTELPAGANO C.DA MARCOCCI, 4 INT.1 7 Ceppaloni - Arpaise - Apollosa Donato Domenico 22/08/1948 APOLLOSA VACCARI,8 8 Foiano V.F. - Montefalcone di V.F. - San Bartolomeo in G. Cece Giovanni 23/02/1954 BASELICE Via Crocella 148 9 Fragneto l'Abate - Reino - Circello - Fragneto Monforte Marino Vito Giorgio 21/03/1957 CIRCELLO C.da Cese Bassa,68 10 San Marco dei C. - Molinara - San Giorgio la Molara Marciano Ermando 29/08/1991 SAN GIORGIO LA MOLARA Vallone De Fore,3 11 Sassinoro - Morcone Mastrantone Carmine 26/11/1968 MORCONE Montagna 120 12 Morcone - Santa Croce - Sassinoro Perugini Lillino 09/02/1985 MORCONE C.da Cuffiano 452 13 Paduli - Sant'Arcangelo T. - Buonalbergo - Pietrelcina Ranaldo Fedele Lino 26/09/1972 PADULI Via Ignazia 14 Pontelandolfo - San Lupo - Cerreto Sannita Cirocco Rocco 17/10/1952 MOLINARA Gregaria 29 15 San Bartolomeo in G. Barretta Dante 20/09/1960 SAN BARTOLOMEO IN GALDO 9/3 N.19 16 San Nicola M.