Documento “Oltre La Mappa”

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Publication of an Amendment Application Pursuant to Article 6(2

16.3.2011 EN Official Journal of the European Union C 82/7 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an amendment application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2011/C 82/07) This publication confers the right to object to the amendment application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 ( 1). Statements of objection must reach the Commission within six months of the date of this publication. AMENDMENT APPLICATION COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 AMENDMENT APPLICATION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 9 ‘VITELLONE BIANCO DELL'APPENNINO CENTRALE’ EC No: IT-PGI-0117-1552-26.10.2009 PGI ( X ) PDO ( ) 1. Heading in the product specification affected by the amendment: — Name of product — Description of product — Geographical area — Proof of origin — Method of production — Link — Labelling — National requirements — Other (to be specified) 2. Type of amendment(s): — Amendment to single document or summary sheet — Amendment to specification of registered PDO or PGI for which neither the single document nor the summary sheet has been published ( 1 ) OJ L 93, 31.3.2006, p. 12. C 82/8 EN Official Journal of the European Union 16.3.2011 — Amendment to specification that requires no amendment to the published single document (Article 9(3) of Regulation (EC) No 510/2006) — Temporary amendment to specification resulting from imposition of obligatory sanitary or phytosanitary measures by public authorities (Article 9(4) of Regulation (EC) No 510/2006) 3. Amendment(s): 3.1. -

P R E F E T T U R a Ufficio Territoriale Del Governo Di Caserta

P r e f e t t u r a Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ELENCO DELLE IMPRESE RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA ISTANZE COMPLETE DI TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI PERVENUTE ALLA DATA DEL 06/05/2021 A V V I S O Vista la Ministeriale n.15006/2 Uff. II Ord. Sic. Pub. in data 28 luglio 2014, si richiama l’attenzione dei rappresentanti dei soggetti di cui all’art.83, commi 1 e 2 del Codice antimafia sulla necessità di comunicare alla Prefettura l’avvenuta acquisizione della documentazione antimafia tramite la consultazione anche telematica delle white list (L. 11.8.2014, n. 114) Sede secondaria con Sezioni Attività per Data N. Ragione Sociale Sede Legale rappresentanza Codice Fiscale/P. IVA cui è richiesta presentazione Esito stabile in Italia l'iscrizione * dell'istanza SAN FELICE A CANCELLO 1 2 PIU' COSTRUZIONI SRLS 04379520614 3 06/11/2020 In istruttoria (CE) 2 3D SERVICE SRL CASERTA 04136860618 1 – 2 – 3 – 4 – 5 25/01/2019 In istruttoria 3 4 ESSE TRASPORTI E LOGISTICA SRL DRAGONI (CE) 02798020612 6 26/11/2020 In istruttoria 4 A & C COSTRUZIONI SRLS CAPUA (CE) 04060350610 3-4 10/09/2019 In istruttoria 5 A. GOLLUCCIO COSTRUZIONI GENERALI SRLS CASERTA 03827870613 3 - 5 29/12/2020 In istruttoria 6 A.B.C. COSTRUZIONI SRL SAN MARCELLINO (CE) 04324930611 1 - 3 09/03/2021 In istruttoria SAN CIPRIANO D'AVERSA 7 A.G. SERVICE SRLS 04390010611 6 27/04/2020 In istruttoria (CE) GRICIGNANO D’AVERSA 8 A.G.F. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2016

Ufficio del territorio di CASERTA Data: 15/02/2019 Ora: 10.48.53 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2016 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del 10/03/2016 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MATESE SUD-OCCIDENTALE COLLINA DI ROCCAMONFINA Comuni di: CASTELLO DEL MATESE, GALLO, LETINO, PIEDIMONTE Comuni di: CAIANELLO, CONCA DELLA CAMPANIA, GALLUCCIO, MATESE, SAN GREGORIO MATESE, SAN POTITO SANNITICO, VALLE MARZANO APPIO, MIGNANO MONTE LUNGO, ROCCA D`EVANDRO, AGRICOLA ROCCAMONFINA, SAN PIETRO INFINE, TEANO, TORA E PICCILLI COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) AGRUMETO 45235,00 BOSCO CEDUO 5520,00 6235,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 9787,00 10313,00 BOSCO MISTO 5521,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 22007,00 FRUTTETO 38427,00 34851,00 FRUTTETO IRRIGUO 40961,00 40961,00 INCOLTO PRODUTTIVO 4807,00 5521,00 INCOLTO STERILE 4079,00 5521,00 NOCCIOLETO 37498,00 ORTO IRRIGUO 40175,00 38367,00 PASCOLO 7202,00 7202,00 PASCOLO ARBORATO 7800,00 7800,00 PASCOLO CESPUGLIATO 5289,00 5404,00 Pagina: 1 di 9 Ufficio del territorio di CASERTA Data: 15/02/2019 Ora: 10.48.53 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2016 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del 10/03/2016 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MATESE SUD-OCCIDENTALE COLLINA DI ROCCAMONFINA Comuni di: CASTELLO DEL MATESE, GALLO, LETINO, PIEDIMONTE Comuni di: CAIANELLO, CONCA DELLA CAMPANIA, GALLUCCIO, MATESE, SAN GREGORIO MATESE, SAN POTITO SANNITICO, VALLE MARZANO APPIO, MIGNANO MONTE LUNGO, ROCCA D`EVANDRO, AGRICOLA ROCCAMONFINA, SAN PIETRO INFINE, TEANO, TORA E PICCILLI COLTURA Valore Sup. -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)

30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

Ai Dirigenti Scolastici Delle Scuole Medie E Istituti Comprensivi Della Provincia LORO SEDI All’ALBO E Sito WEB SEDE Alle OO.SS

MIUR.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE(U).0017000.13-10-2016 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta email: [email protected] - pec: [email protected] Tel. 0823.216413 – C.F. 80100690611 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie e Istituti Comprensivi della provincia LORO SEDI All’ALBO e Sito WEB SEDE Alle OO.SS. LORO SEDI Oggetto: Disponibilità I Grado dopo l’effettuazione delle operazioni di mobilità annuale. Classi di concorso. Si dispone la pubblicazione delle disponibilità per classi di concorso nella Scuola Media per l’anno scolastico 2016/2017 dopo l’effettuazione delle operazioni di mobilità annuale. I Dirigenti Scolastici in indirizzo, oltre a curarne la massima diffusione, vorranno verificare la correttezza dei dati pubblicati e far presente eventuali difformità, con cortese urgenza, alla Sezione I Grado di questo Ufficio all’indirizzo peo [email protected]. IL DIRIGENTE F.to Vincenzo ROMANO Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa Domenico MARINO Organici e Mobilità Personale Docente 1° Grado Tel: 0823248216 Mail: [email protected] DISPONIBILITA' STRUMENTO MUSICALE DOPO I MOVIMENTI ANNUALI 2016/2017 - SCUOLA MEDIA Codice Denominazione Comune CHITARRA SANTA MARIA CAPUA CEMM83701P R.UCCELLA -S.MARIA C.V.- VETERE 1 catt aspett. CEMM85901G GIOVANNI XXIII -RECALE- RECALE 1 catt ut licei 1 catt ut licei AP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CEMM86701E G.MAZZINI -S.NICOLA LA STRADA- SAN NICOLA LA STRADA Pullone CEMM88601X "DE FILIPPO" S.NICOLA LA STRADA SAN NICOLA LA STRADA 1 catt ut licei CEMM89401V - V. ROCCO - SANT'ARPINO SANT'ARPINO 1 catt org CEMM89601E SCUOLA "PASCOLI" -CASAPESENNA- CASAPESENNA 1 catt ut licei CEMM8A4012 L. -

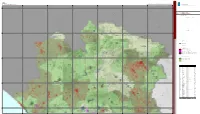

B5.2.1 Le Tipologie Insediative

0 1 2 4 6 8 10 Provincia di Caserta Km Provincia di Caserta Ptc 400000 410000 420000 430000 440000 450000 460000 Piano territoriale di coordinamento provinciale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 Territorio insediato IS B5.2.1 Le tipologie insediative data: settembre 2009 Inquadramento tavole__quadrante Nord CB CAPRIATI A VOLTURNO GALLO MATESE scala: 1:50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 FR 9 5 5 4 FONTEGRECA 4 SAN PIETRO INFINE LETINO CIORLANO Legenda PRATA SANNITA Confine provinciale VALLE AGRICOLA ! ! ! ! ! ! Confine comunale SAN GREGORIO MATESE MIGNANO MONTE LUNGO Tipologie insediative PRATELLA Tessuto urbano storico (3.354 ha) Tessuto urbano non residenziale (6.757 ha) PIEDIMONTE MATESE Tessuto urbano recente realizzato in presenza di Prg (3.094 ha) CASTELLO DEL MATESE Tessuto urbano recente realizzato in assenza di Prg (12.246 ha) AILANO ROCCA D'EVANDRO RAVISCANINA PRESENZANO Pianificazione urbanistica 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 5 4 4 Comuni provvisti di Prg entro il 1979 PIEDIMONTE MATESE Comuni provvisti di Prg entro il 1999 Comuni sprovvisti di Prg al 1999 SANT'ANGELO D'ALIFE CONCA DELLA CAMPANIA SAN POTITO SANNITICO GALLUCCIO TORA E PICCILLI Stato della pianificazione urbanistica comunale Decreto di Cod.Istat Comune Stato della pianificazione urbanistica Data di VAIRANO PATENORA approvazione approvazione 61001 Ailano Prg approvato D.P.G.R.C 227/2003 61002 Alife(*) Prg approvato D.P.G.R.C. 2490/1976 61003 Alvignano Pdf approvato D.P.G.R.C. 2026/1976 61006 Baia e Latina Prg approvato (variante) D.D.R.C. -

Censimento Sagre Fiere Feste Patronali.Pdf

censimento eventi sul territorio provinciale CARATTERISTICA PERIODO ORGANIZZATORE FESTA PATRONALE FIERE-SAGRE EVENTO COMUNE DEGLI EVENTI RECAPITO S.GIOVANNI GIORNO 6 MAGGIO PRO LOCO FESTA PATRONALE APOSTOLO E AILANO EVENGELISTA GIORNO 11 AGOSTO PRO LOCO FESTA PATRONALE SAN SISTO ALIFE ALVIGNANO GIORNO 27 GIUGNO PRO LOCO FESTA PATRONALE SAN FERDINANDO AGOSTO 1 COMITATO FESTA FESTA PATRONALE SANT'ALFONSO ARIENZO SETTIMANA NOVEMBRE PRO LOCO SAGRA DI S.MARTINO ARIENZO GIORNO 25 GENNAIO PRO LOCO FESTA PATRONALE S.PAOLO AVERSA SONO S.GIOVANNI X EDIZIONE PREMIO UN'ISOLA:IO,DONNA OTTOBRE 24-25 ASS. CULTURA APOSTOLO E BIANCA D'APONTE PER UNA CANZONE EVENGELISTA AVERSA D'AUTORE ULTIMA SETTIMANA PRIMA CONTEA PRO LOCO EVENTO AVERSA SETTEMBRE NORMANNA GIORNO14-15 PARROCCHIA S.VITO FESTA PATRONALE FIERA S. VITO S. VITO BAIA BAIA E LATINA GIUGNO PRO LOCO AMICI DEL INTRATTENIMENTO GIUGNO E LUGLIO GIOCHI ANTINI -BAIA- BAIA E LATINA VOLTURNO IUDICO PRO LOCO AMICI DEL SAGRA DELLA GIUGNO - LUGLIO BAIA BAIA E LATINA VOLTURNO BUFOLA PRO LOCO BAIA E LUGLIO MOSTRA CANINA LATINA FRAZIONE BAIA E LATINA LATINA PRO LOCO BAIA E SAGRA MIELE E LUGLIO LATINA FRAZIONE BAIA E LATINA LATINA FORMAGGI PRO LOCO BAIA E LUGLIO SFILATA DI MODA LATINA FRAZIONE BAIA E LATINA LATINA ATELIER LUGLIO SFILATA DI MODA BAIA BAIA E LATINA BUONDESTINO PARROCCHIA S. AGOSTO GIORNO 10 FESTA PATRONALE S. LORENZO LATINA FRAZIONE BAIA E LATINA LORENZO MARTEDI DOPO MARIA SS DI PRO LOCO FESTA PATRONALE BELLONA PASQUA GERUSALEMME GIORNO 29 S. MICHELE PRO LOCO FESTA PATRONALE CAIANELLO SETTEMBRE ARCANGELO GIORNO 29 OTTOBRE PRO LOCO FESTA PATRONALE SANTO STEFANO CAIAZZO MAGGIO 2° DON AMEDEO DE SAN NICOLA DI BARI CALVI RISORTA DOMENICA FRANCESCO SAN CASTO PROF. -

Regolamento Di Funzionamento Del Coordinamento Istituzionale

AMBITO TERRITORIALE C04 (Piedimonte Mate e - capofila, Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello Malese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Malese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Prato Sannita, Protei/a, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, . Angelo d'Alife, San Gregorio Malese, San Potito Sannitico e Valle Agricola) APf l<tJVAìO \JN C"T"'Amt.NT€ f.<. PIAt'O 0 1 yOf..tfl DA1 CON s:. , ~u e.o tw rvA .ll ee cow"' 1 .. A. ~r/11. /lrU... ' . Arn. e.. r.TV . eo4. .. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE ............................................................................................ ART.I - OGGETTO Il presente Regolamento disciplina la compo izione, l'attività ed il funzionamento del Coordinamento Istituzionale, organo politico-istituzionale dell 'Ambito Territoriale C 04, composto dai Comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca Formicola, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, S. Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico e Valle Agricola. ART.2-SEDE Il Coordinamento Istituzionale ha sede anche operativa presso il Comune capofila di Piedirnonte Matese - in Piedimonte Matese, Piazza F. De Benedictis, -

VINCOLI PAESISTICI - D.Lgs

Assessorato ai Rapporti con il Consiglio Regionale - Sport - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Parcheggi - Cave e Torbiere, Acque Minerali, Termali e Miniere Commissario ad Acta PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima sezione - n. 719 del 18/5/05 M O L E I O S Capriati a Volturno Gallo Matese PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE I Fontegreca 61079_01 San Pietro Infine Letino Ciorlano Tavola n. 3 - CE: VINCOLI PAESISTICI - D.Lgs. 42/2004 61030_02 Provincia di Caserta Z Prata Sannita Valle Agricola territorio di San Gregorio Matese Mignano Monte Lungo San Gregorio Matese 62044_00 Il Commissario ad Acta delegato Pratella 61001_09 61064_03 (Decreto Ass. Reg. LL.PP. n. 439 del 6/9/05) 62044_01 62044_03 Coordinatore A.G.C. LL.PP., OO.PP., Attuazione, Espropriazione Piedimonte Matese Castello Matese Santa Croce del Sannio Ing. Eduardo Morrone Ailano Gruppo montuoso del Matese Rocca d'Evandro A Ambito massiccio del Matese Raviscanina Napoli, Giugno 2006 Presenzano Sassinoro 61069_03 62044_04 Piedimonte Matese 61065_01 61039_10 Sant'Angelo d'Alife Conca della Campania Pietraroia San Potito Sannitico Morcone Galluccio Tora e Piccilli 62026_03 L Vairano Patenora Cusano Mutri 61095_10 Pietravairano Alife Marzano Appio massiccio del Matese Gruppo montuoso del Matese 62054_04 Baia e Latina zona di Roccamonfina Gioia Sannitica Caianello 62054_01 SS 87 e zona di Pontelandolfo complesso vulcanico Roccamonfina Cerreto Sannita Gruppo vulcanico di Roccamonfina Pontelandolfo Roccamonfina Campolattaro Roccaromana Fragneto -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2017

Ufficio del territorio di CASERTA Data: 15/02/2019 Ora: 10.49.18 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del - n.30 del 10/04/2017 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MATESE SUD-OCCIDENTALE COLLINA DI ROCCAMONFINA Comuni di: CASTELLO DEL MATESE, GALLO, LETINO, PIEDIMONTE Comuni di: CAIANELLO, CONCA DELLA CAMPANIA, GALLUCCIO, MATESE, SAN GREGORIO MATESE, SAN POTITO SANNITICO, VALLE MARZANO APPIO, MIGNANO MONTE LUNGO, ROCCA D`EVANDRO, AGRICOLA ROCCAMONFINA, SAN PIETRO INFINE, TEANO, TORA E PICCILLI COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) AGRUMETO 46140,00 BOSCO CEDUO 5630,00 6360,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 9983,00 10519,00 BOSCO MISTO 5631,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 22447,00 FRUTTETO 39196,00 35548,00 FRUTTETO IRRIGUO 41780,00 41780,00 INCOLTO PRODUTTIVO 4903,00 5631,00 INCOLTO STERILE 4161,00 5631,00 NOCCIOLETO 38248,00 ORTO IRRIGUO 40979,00 39134,00 PASCOLO 7346,00 7346,00 PASCOLO ARBORATO 7956,00 7956,00 PASCOLO CESPUGLIATO 5395,00 5512,00 Pagina: 1 di 9 Ufficio del territorio di CASERTA Data: 15/02/2019 Ora: 10.49.18 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del - n.30 del 10/04/2017 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MATESE SUD-OCCIDENTALE COLLINA DI ROCCAMONFINA Comuni di: CASTELLO DEL MATESE, GALLO, LETINO, PIEDIMONTE Comuni di: CAIANELLO, CONCA DELLA CAMPANIA, GALLUCCIO, MATESE, SAN GREGORIO MATESE, SAN POTITO SANNITICO, VALLE MARZANO APPIO, MIGNANO MONTE LUNGO, ROCCA D`EVANDRO, AGRICOLA ROCCAMONFINA, SAN PIETRO INFINE, TEANO, TORA E PICCILLI COLTURA Valore Sup. -

Piano Urbanistico Comunale (L.R

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE (Provincia di Caserta) Approvato con delibera di CC n°_46_________ del _06.06.2019_____ Pubblicato sul BURC n°_ 41 ___________ del _22.07.2019____ PIANO URBANISTICO COMUNALE (L.R. n°16 del 22/12/2004) committente: arch. Giuseppe Peluso Comune di Cancello ed Arnone via Roma 52 - 81030 Cancello ed Arnone CE tel 0823 85 62 65 cell 339 23 155 93 fax 06 233 202 899 E-mail [email protected] PEC [email protected] progettista: titolo del disegno: arch. Giuseppe Peluso Componente Strutturale e Programmatica RELAZIONE ILLUSTRATIVA progettista responsabile: arch. Giuseppe Peluso collaboratori: codice progetto: tavola n.: 376 - PUC Cancello ed Arnone arch. Angela Di Bello (progettazione urbanistica) arch. Serena Sanvitale (progettazione urbanistica) CS 01 arch. Antonella Puccio (progettazione urbanistica) progettista: revisioni: geol. Nicola Gagliardi e Domenico Ianniello (integrazione geologica) arch. Giuseppe Peluso agron. Luigi Zagaria (carta dell'uso agricolo) scala: data: disegnato: controllato: arch. Vittorio Picillo (VAS - VINCA) aprile 2019 . via Roma 52 ‐ 81030 Cancello ed Arnone (CE) . tel. 0823 856265 cell. 339 2315593 fax 06 233 202 899 PEC [email protected] . E‐mail [email protected] . arch. Giuseppe Peluso . Premessa Il Comune di Cancello ed Arnone è dotato di un Programma di Fabbricazione con annesso Regolamento edilizio approvato con D.P.G.R. n.424 dell’11.06.1973 ed è, ai sensi della Legge regionale n.16 del 22.12.2004, tenuto ad approvare un Piano Urbanistico Comunale. Capitolo I Il territorio 1.1 Inquadramento geografico e territoriale Il territorio del Comune di Cancello ed Arnone (Comune ISTAT 61012) fa parte di uno dei 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo, chiamato Pianura interna casertana (C6), individuati dal Piano territoriale regionale (PTR), che raggruppa le diverse aggregazioni sovracomunali esistenti nella regione in zone omogenee per caratteri sociali, geografici e di sviluppo. -

Official Journal of the European Communities 11.10.2001

L 270/12 EN Official Journal of the European Communities 11.10.2001 COMMISSION REGULATION (EC) No 1979/2001 of 10 October 2001 amending Regulation (EC) No 2138/97 delimiting the homogenous olive oil production zones THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, ‘— zone 1: ∆ήµοι και Κοινότητες: Αδελέ, Αµνάτους, Κυριάννας, Having regard to the Treaty establishing the European Μαρουλά, Μέσης, Παγκαλοχωρίου, Πρασσών, Πηγής, Community, ∆. Ρεθύµνης, Ρουσσοσπητίου, Χρωµοναστηρίου, Χαµα- λευρίου, Χαρακίων. Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 September 1966 on the common organisation of the market in — zone 2: oils and fats (1), as last amended by Regulation (EC) No 1513/ 2001 (2), ∆ήµοι και Κοινότητες: Αρµένων, Γουλεδιανών, Καρές, Καττέλλους, Κούµων, Όρους, Σελλίου. Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261/84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting of aid for — zone 3: the production of olive oil and of aid to olive oil producer organisations (3), as last amended by Regulation (EC) No 1639/ ∆ήµοι και Κοινότητες: Αγίου Κωνσταντίνου, Άνω 98 (4), and in particular Article 19 thereof, Βαλσαµόνερου, Αργυρούπολης, Ατσιποπούλου, Βιλαν- δρέδους, Γερανίου, Γωνιάς, Ζουριδίου, Καλονυκτίου, Whereas: Κάτω Βαλσαµόνερου, Κάτω Πόρου, Μούνδρους, Μυριοκεφάλων, Πρινών, Ρουστίκων, Σαϊτούρων, Φρατζ. (1) Article 18 of Regulation (EEC) No 2261/84 stipulates Μετοχίων, Μαλακίου. that the olive yields and oil yields are to be fixed by homogeneous production zones on the basis of the — zone 4: figures supplied by producer Member States. ∆ήµος: Επισκοπής Ρεθύµνης. (2) The production zones are set out in the Annex to — zone 5: Commission Regulation (EC) No 2138/97 of 30 October 1997 delimiting the homogenous olive oil production Κοινότητες: Ασωµάτου, Λευκογείων, Μαριούς, zones (5), as last amended by Regulation (EC) No 2461/ Μυρθίου.