03 Pedro.Pmd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cobras, Lagartos E Samba

Cobras, lagartos e samba AUTOR DE CANÇÕES MEMORÁVEIS, PAULO VANZOLINI CONTRIBUIU paRA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO oologia e samba, obrigatoriamente nesta ordem. O paulis- tano Paulo Emílio Vanzolini, aos 88 anos, é reconhecido 28 Z pelas suas significativas contribuições culturais, tanto na ciência quanto na música. No mundo científico, o autor de can- CULTURA ções como Volta por cima não tem apenas um extenso currículo. A qualidade de suas contribuições é grande. A ativa participação na criação da FAPESP, que completou 50 anos em 2012, também. Vanzolini é considerado pelos seus pares um grande estu- dioso da história natural, com vastas excursões por todo o país. Sua formação de origem foi a medicina, e não a biologia. Uma das razões para isso foi a pobreza do curso oferecido pela Uni- versidade de São Paulo (USP) no início dos anos 1940 – “uma porcaria”, na opinião sem meias palavras do zoólogo. Ele cursou a Faculdade de Medicina da USP entre 1942 e 1947. Na virada de 1948 para 1949 estava em Boston, nos Esta- dos Unidos, para fazer doutorado na Universidade Harvard. E, de quebra, frequentar bares americanos onde ouvia boa música. Foi André Dreyfus, do grupo pioneiro que criou a USP, chefe do departamento de biologia geral da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e amigo do pai de Vanzolini, quem sugeriu ao estudante: “Vá para a Faculdade de Medicina, onde o curso básico, principalmente o de anatomia, é muito bom”. Vanzolini seguiu o conselho, mas assim que se formou enveredou pela zoologia. O cientista sempre soube que queria estudar bichos, e não gente. -

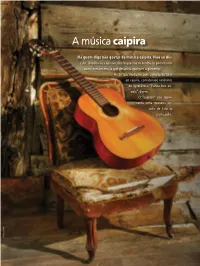

A Música Caipira

A música caipira Há quem diga não gostar da música caipira. Não se dis- cute; respeita-se a opinião, desde que não se estriba no pedantismo ou no preconceito, o que desapeia qualquer argumento. Há os que implicam com o modo de falar do caipira, considerado sinônimo de ignorância. “Faltou-lhes es cola”, dizem. O “caipirês” não repre senta uma maneira er rada de falar o português. Shutterstock "O ‘CAIPIRÊS’ NÃO REPRESENTA UMA MANEIRA ERRADA DE FALAR O PORTUGUÊS. CONSTITUI-SE NUM DIALETO DE RAÍZES ANTIGAS. PORTANTO, O CAIPIRA NÃO FALA ERRADO; ELE FALA UM DIALETO, A música caipira UMA LEGÍTIMA VARIANTE DA LÍNGUA PORTUGUESA." Constitui-se num dialeto de raízes antigas. Portanto, o tes, voltados para o cotidiano do caboclo, para a vida na caipira não fala errado; ele fala um dialeto, uma legíti roça, com suas alegrias e agruras. ma variante da língua portuguesa. Tudo quase terminou A cultura caipira motivou escritores como Guimarães quando o rei de Portugal proibiu o uso da língua geral na Rosa e compositores como Villa-Lobos. Sem ela, teriam Colônia. Nas casas, nas ruas, em qualquer lugar, falava precisado de outra fonte de inspiração para construir -se o tupi-guarani adaptado ao português, ou vice-versa, suas obras monumentais. façanha desenvolvida pelo padre Anchieta. Assim nas Foi inevitável que, com a crescente urbanização, a ceu o nheengatu, a língua brasílica, que se espraiou música sertaneja, dita de raiz, sofresse influências. Há como as ondas do mar de Bertioga e lá foi ela, falada por quem diga que ela foi descaracterizada, mas outros opi todos, desde o litoral de Santa Catarina até o Pará. -

Relatório De Ecad

Relatório de Programação Musical Razão Social: Empresa Brasileira de Comunicação S/A CNPJ: 09.168.704/0001-42 Nome Fantasia: Rádio Nacional do Rio de Janeiro Dial: 1130 Khz Cidade: UF: Data Hora Nome da música Nome do intérprete Nome do compositor Gravadora Vivo Mec. 01/04/2020 11:43:40 QUERO TE ENCONTRAR Claudinho & Buchecha X 01/04/2020 16:07:29 Um novo tempo Ivan Lins Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle X Nelson Motta 01/04/2020 16:31:11 Maria Fumaça Banda Black Rio Luiz Carlos X Oderdan 01/04/2020 16:35:27 Olhos coloridos Seu Jorge & Sandra de Sá Macau X 01/04/2020 20:00:43 Juventude Transviada Luiz Melodia & Cassia Eller Luiz Melodia X 01/04/2020 20:05:13 Amores Possíveis Paulinho Moska João Nabuco/Totonho Villeroy X 01/04/2020 20:07:31 Me faz um dengo - Disritmia Roberta Sá & Martinho da Vila Martinho da Vila X 01/04/2020 20:12:50 Cigana (ao vivo) Raça Negra Gabu X 01/04/2020 20:15:54 Encontros e Despedidas Maria Rita Milton Nascimento/Fernando Brant X 01/04/2020 20:19:54 A Francesa Cláudio Zóli Antonio Cicero e Claudio Zoli X 01/04/2020 20:23:53 Tive Sim Cartola Cartola X 01/04/2020 20:26:02 Sem Compromisso Marcos Sacramento Geraldo Pereira/Nelson Trigueiro X 01/04/2020 20:28:33 Um Homem Também Chora Gonzaguinha Gonzaguinha X 01/04/2020 20:31:58 Apesar de Cigano Jorge Vercilo Altay Veloso X 01/04/2020 20:36:25 Só depois (ao vivo no morro) Grupo Revelação Carlos Caetano/Claudemir/Charles Bonfim X 01/04/2020 20:39:39 A Voz Do Morro Zé Renato Zé Ketti X 01/04/2020 20:43:03 Vitoriosa Ivan Lins Ivan Lins/Vitor Martins X 01/04/2020 20:46:57 -

Um Estudo Sobre As Canções De Adoniran Barbosa E Paulo Vanzolini

REPRESENTAÇÕES NÃO-HEGEMÔNICAS DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE SÃO PAULO: UM ESTUDO SOBRE AS CANÇÕES DE ADONIRAN BARBOSA E PAULO VANZOLINI. Roberto Gomes Monção Junior Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional Universidade do Vale do Paraíba [email protected] Antonio Carlos M. Guimarães Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional Universidade do Vale do Paraíba [email protected] Introdução Partimos em nosso trabalho das contribuições de alguns autores que propõem uma abordagem do espaço em sentido mais amplo, incluindo tanto os aspectos materiais e sua organização no território, quanto os sociais e simbólicos. Neste sentido, podemos inicialmente destacar a concepção de Henri Lefebvre (1991), em que o espaço aparece definido como um “continuun” dinâmico entre a subjetividade e a objetividade”. Nesta definição, o autor vincula a materialidade do espaço à sua representação, desdobrando-a em dois níveis de abordagem: a do espaço da experiência e a do espaço da representação; este último compreendendo os modos como o espaço é apreendido, concebido, representado. Encontramos uma postura análoga em Milton Santos (1978, 1999), quando o geógrafo decompõe o espaço a partir das categorias: Estrutura, Processo, Função e Forma, consideradas em suas relações dialéticas com a história e a sociedade. Neste modelo, a Forma compreende aspecto visível e exterior que estabelece um padrão espacial; a Função, encontra-se relacionada a uma atividade ou papel; a Estrutura à natureza social, histórica e econômica de uma sociedade em determinado tempo e o Processo, que remete ao movimento, a uma ação no tempo, implicando mudança. O autor avança nesta definição ao afirmar que não podemos analisar o espaço sem considerar a totalidade dessas categorias, considerando que este “se define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais que se manifestam através de processos e funções” (Santos, 1978, p. -

Letreiro: MAS QUE NADA, JORGE BEN JOR, 1963 NM/OFF

letreiro: MAS QUE NADA, JORGE BEN JOR, 1963 NM/OFF: No início, a crítica careta considerou a sua música primitiva e infantil, mas a resistência saiu da frente para um jovem talento passar com “Mas que nada”. Apresentado como um misto de maracatu, esse samba de preto velho era na verdade o nascimento do samba-rock, e promoveu uma revolução pacífica e festiva na música brasileira. Antes de ser rebatizado Jorge Benjor, era apenas Jorge Ben que tocava seu violão vigoroso e percussivo, com sotaque afro. Não dedilhado, como na bossa nova, mas tocado com palheta, na pegada dos roqueiros e bluesmen. Numa época em que a bossa nova já dava sinais de esgotamento no Brasil, o som de Benjor era uma volta às raízes que apontava para o futuro. Canção principal do compacto lançado em 1963, que tinha o sucesso “Por causa de você, menina” no lado B, “Mas que nada” foi escolhida também como faixa de abertura do álbum de estreia do cantor: Samba esquema novo, produzido por Armando Pittiglianni e acompanhado pelo grupo de samba-jazz Os Copa 5, do saxofonista e arranjador J.T. Meirelles. Clássico absoluto da MBP, o álbum inclui sucessos como “Chove chuva”, “Rosa, menina rosa”, “Vem, morena, vem” e Balança pema”, mas a música que melhor sintetizou o esquema novo de Bem Jor foi “Mas que nada”. Com apelo irresistível de sua levada e de sua letra rítmica e sonora, e a partir da espetacular versão de Sergio Mendes & Brasil 66, “Mas que nada” começou a rodar o mundo, se convertendo num big hit nos Estados Unidos e numa das músicas brasileiras mais gravadas do mundo. -

A Representação Da Cidade De São Paulo Em Um Homem De Moral , Filme Sobre a Vida E a Obra De Paulo Vanzolini

1 A Representação da cidade de São Paulo em Um Homem de Moral , filme sobre a vida e a obra de Paulo Vanzolini O filme Um Homem de Moral , dirigido por Ricardo Dias e lançado em 2009, tem como temática principal a vida e a obra de Paulo Vanzolini, nascido na cidade de São Paulo no mês de abril de 1924. O filme aborda, sobretudo, as composições de Paulo Vanzolini, que criou canções com ritmo interiorano, “caipira”, mas que também elaborou músicas de caráter urbano, tendo em vista que ele foi um grande ícone do samba paulista, juntamente com Adoniran Barbosa (1912-1982). O filme foi elaborado com depoimentos leves e divertidos fornecidos por Paulo Vanzolini e seus amigos músicos, com fotos da São Paulo dos anos de 1940 e 1950, com imagens do show em homenagem ao compositor realizado há alguns anos no SESC Vila Mariana 1, com gravações da coleção de CDs Acerto de Contas , por rodas de samba na casa do próprio artista, com fotos pessoais 2 (algumas delas bastante antigas), gravações 3 das atividades cotidianas de Paulo Vanzolini e com imagens da cidade de São Paulo de fins do ano 2000. No filme, os depoimentos foram entrecortados por shows, fotografias antigas, gravação no estúdio – quando da feitura da coleção de CDs Acerto de Contas de Paulo Vanzolini - e imagens mais atuais da cidade de São Paulo e dos paulistanos. O diretor teve que trabalhar com todo esse material de natureza diversa (visual e sonora) de modo que conseguisse contar uma história interessante, coerente e consistente da vida e da obra de Paulo Vanzolini em apenas uma hora e meia. -

São Paulo Por Washington Olivetto

São Paulo por Washington Olivetto Alguns dos meus queridos amigos cariocas têm mania de achar São Paulo parecida com Nova York. Discordo deles. Só acha São Paulo parecida com Nova York quem não conhece bem a cidade. Ou melhor, quem a conhece superficialmente e imagina que São Paulo seja apenas uma imensa Rua Oscar Freire. Na verdade, o grande fascínio de São Paulo é parecer-se com muitas cidades ao mesmo tempo e, por isso mesmo, não se parecer com nenhuma. São Paulo, entre muitas outras parecenças, se parece com Paris no Largo do Arouche, Salvador na Estação do Brás, Tóquio na Liberdade, Roma ao lado do Teatro Municipal, Munique em Santo Amaro, Lisboa no Pari, com o Soho londrino na Vila Madalena e com a pernambucana Olinda na Freguesia do Ó. São Paulo é um somatório de qualidades e defeitos, alegrias e tristezas, festejos e tragédias. Tem hotéis de luxo, como o Fasano, o Emiliano e o L'Hotel, mas também tem gente dormindo embaixo das pontes. Tem o deslumbrante pôr-do-sol do Alto de Pinheiros e a exuberante vegetação da Cantareira, mas também tem o ar mais poluído do país. Promove shows dos Rolling Stones e do U2, mas também promove acidentes como o da cratera do metrô e o do avião da TAM em Congonhas. São Paulo é sempre surpreendente. Um grupo de meia dúzia de paulistanos significa um italiano, um japonês, um baiano, um chinês, um curitibano e um alemão. São Paulo é realmente curiosa. Por exemplo: tem diversos grandes times de futebol, sendo que um deles leva o nome da própria cidade e recebeu o apelido 'o mais querido'. -

The University of British Columbia

The University of British Columbia Department of Botany #3529 – 6270 University Boulevard Vancouver, B.C. Canada V6T 1Z4 Tel: (604) 822-2133 Fax: (604) 822-6089 March 14, 2019 BSA Council Dear Council Members, It is with great pleasure that I nominate Professor Richard Abbott to be a Corresponding Member of the Botanical Society of America. I view Professor Abbott as an international leader in the areas of plant hybridization and phylogeography. His work is notable for its high quality, thoroughness, and careful and nuanced interpretations of results. Also, included in this nomination package is a letter of support from Corresponding Member Dianne Edwards CBE FRS, who is a Distinguished Research Professor at Cardiff University, along with Richard’s CV. Below I highlight several of Prof. Abbott’s most important contributions, as well as the characteristics of his work that I particularly admire. Prof. Abbott is probably best known for his careful elucidation of the reticulate history of Senecio (ragworts and groundsels) of the British Isles. His studies of the Senecio system have combined careful analyses of historical plant distribution records in the UK, with data from ecological experiments, developmental genetics, and population genetic and genomic analyses. This multidisciplinary approach is powerful, and Prof. Abbot’s work has revealed several examples of plant speciation in real time (and there aren’t very many of these). Key findings include (1) the discovery and careful documentation of the homoploid hybrid origin of the Oxford -

Literatura Portuguesa – Trovadorismo Sinvas

LITERATURA PORTUGUESA – TROVADORISMO SINVAS Iluminura medieval, disponível em: http://www.fundacao-aljubarrota.pt/?idc=45 castelo medieval, Santarém – Portugal, disponível em: http://www.portugaltravel.pt/distrito-santarem.php A partir do século XII, após a reconquista do território, ocupado pelos árabes no século VIII, a Poesia em Portugal se configura como tal. A tranquilidade pós-guerra e a reconstrução das cidades favoreceram o desenvolvimento das Artes. O momento propiciava festas, sociais e religiosas, em que a música, a dança, o teatro eram obrigatórios. O nome Trovadorismo origina-se de trova, poema feito em apenas uma estrofe em redondilhas maior (sete sílabas) e menor (cinco sílabas poéticas), feito para ser cantado pelo trovador. A trova mais tarde passou a denominar-se Cantiga, gênero mais cultuado até o fim da Idade Média. Havia no período também o jogral, manifestação mais ampla, por abranger dança e representação. O trovador era, via de regra, de origem nobre; e o jogral, um vilão de origem popular. Ambos animavam as festas. A partir do século XV, a poesia começou a dissociar-se da música, tornando-se produções para serem lidas, mais elaboradas, eruditas. E o Teatro tornou-se o entretenimento preferido, e as Cantigas ficaram em segundo plano. As Cantigas são a primeira manifestação da Literatura em Portugal e a primeira fonte da Cultura portuguesa. Contribuíram também para a formação da Língua Portuguesa, pois, apesar de serem feitas em galego-português, os textos foram o impulso inicial para a consolidação da Língua em Portugal, o que se concretizará com Camões no século XVI. As Cantigas permaneceram nas manifestações populares em todos os períodos posteriores. -

SP Edison Delmiro Silva O Papel Narrativo Da Canção Nos Filmes

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC - SP Edison Delmiro Silva O papel narrativo da canção nos filmes brasileiros a partir da Retomada DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA SÃO PAULO 2008 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC - SP Edison Delmiro Silva O papel narrativo da canção nos filmes brasileiros a partir da Retomada DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA Tese apresentada à Banca Examinadora como exigência parcial para a obtenção do título de doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sob a orientação da Profa. Doutora Leda Tenório da Motta SÃO PAULO 2008 BANCA EXAMINADORA __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Edison Delmiro Silva O papel narrativo da canção nos filmes brasileiros a partir da Retomada RESUMO: A partir da análise de sessenta e dois filmes brasileiros lançados a partir de 1995, a tese apresenta uma categorização do papel narrativo das canções populares nestas produções. A filmografia deste período denominado “Retomada do Cinema Nacional” apresenta o uso desta forma musical específica para a construção dos significados nas cenas e, em última instância, para a constituição de alegorias que formam uma identidade cultural contemporânea e renovam a noção de nacionalidade representada no cinema. O estudo aplica os paradigmas analíticos da trilha sonora audiovisual no contexto da canção, categoriza as suas funções narrativas -

RÁDIO NACIONAL DIAL: 1.130Khz CIDADE:RIO DE JANEIRO UF: RJ

PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO MUSICAL – JANEIRO – 2017 RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO CNPJ: 09.168.704/0001-42 NOME FANTASIA: RÁDIO NACIONAL DIAL: 1.130KHz CIDADE:RIO DE JANEIRO UF: RJ PROGRAMA AUTOR EXECUÇÃO DATA HORA MÚSICA INTÉRPRETE AO VIVO MECÂNICA 01/01/17 00:00:56 EVA IVETE SANGALO BIGAZZI E TOZZI PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:06:36 VAMOS FUGIR SKANK GILBERTO GIL PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:10:31 POR ENQUANTO CÁSSIA ELLER RENATO RUSSO PROGRAMAÇÃO MUSICAL X NELSON CAVAQUINHO/GUILHERME DE BRITO 01/01/17 00:14:49 A FLOR E O ESPINHO SUSANA DAL POZ ALCIDES CAMINHA PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:18:11 SAMBA PRAS MOÇAS ROQUE FERREIRA ROQUE FERREIRA/GRAZIELLE PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:21:42 OPERARIA DO SAMBA YEDA MARANHÃO ARLINDO CRUZ & JORGE DAVID PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:25:46 AS VITRINES- CHICO BUARQUE CHICO BUARQUE PROGRAMAÇÃO MUSICAL X ANTONIO MARCOS 01/01/17 00:28:31 COMO VAI VOCÊ DANIELA MERCURY MARIO MARCOS PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:32:16 CORAÇAO SERTANEJO CHITÃOZINHO & XORORÓ NEON MORAIS E NEUMA MORAIS PROGRAMAÇÃO MUSICAL X ZÉ KETI 01/01/17 00:37:09 MASCARADA EMILIO SANTIAGO ELTON MEDEIROS PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:40:53 COMO NOSSOS PAIS ELIS REGINA BELCHIOR PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:45:11 LILÁS DJAVAN DJAVAN PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:50:02 MAMA AFRICA CHICO CÉSAR CHICO CESAR PROGRAMAÇÃO MUSICAL X NEOCI ARLINDO CRUZ 01/01/17 00:53:45 PRA VOCÊ VOLTAR D.IVONE LARA ZECA PAGODINHO PROGRAMAÇÃO MUSICAL X 01/01/17 00:56:22 JUÍZO FINAL NELSON CAVAQUINHO NELSON CAVAQUINHO/ÉLCIO -

Mestrado Final 2

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES SELMA BORHAGIAN MACHADO O samba em arranjos para coral: três olhares sobre a cidade de São Paulo São Paulo 2018 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES Selma Borhagian Machado O samba em arranjos para coral: três olhares sobre a cidade de São Paulo Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos RESUMO BORHAGIAN MACHADO, S. O samba em arranjos para coral: três olhares sobre a cidade de São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado) Departamento de Música — Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo A dissertação tem como objetivo apresentar o estudo dos elementos rítmicos do samba e propor uma forma de escrita desse gênero para coro. Apresentamos a análise de sambas de compositores paulistas, a elaboração de arranjos corais para três obras selecionadas e a leitura e apresentação dos arranjos por coros com diversos perfis, domínios musicais e níveis de performance. Os autores representantes do samba paulista selecionados foram: Adoniran Barbosa, Eduardo Gudin e Paulo Vanzolini. Depoimentos, entrevistas e outros meios foram utilizados para contextualizar vida e obra dos compositores durante os processos de análise e de idealização dos arranjos. As análises foram ancoradas no Referencial Silva Ramos de Análise de Obras Corais, método de análise criado por Marco Antonio da Silva Ramos. Os arranjos a quatro ou mais vozes foram elaborados com a utilização das características do gênero samba, procurando clareza estilística para que o chamado “balanço” possa acontecer sem a utilização de instrumentos de percussão ou acompanhamento: um samba a capela.