Bilan De La Concertation Préalable

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Camembert De Normandie »

CAHIER DES CHARGES de L’APPELLATION D’ORIGINE « Camembert de Normandie » Version du 19/07/2012 1/17 SOMMAIRE 1. NOM DU PRODUIT :................................................................................................3 2. DESCRIPTION DU PRODUIT: ................................................................................3 3. DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE :.....................................................3 4. ELEMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE :.........................................................................................................8 4.1. Déclaration d’identification :....................................................................................................................... 8 4.2. Déclaration des installations de sanitation.................................................................................................. 9 4.3. Déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des volumes ......................................................... 9 4.4. Tenue de registres......................................................................................................................................... 9 4.5. Contrôles sur le produit ............................................................................................................................. 10 5. DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT : .....................10 5.1. Race............................................................................................................................................................. -

Cie Pont-Audemer Cie Louviers Cie Bernay Cie Evreux Cie

BP QUILLEBEUF-Quillebeuf- SUR-SEINEsur-Seine Saint-Aubin- sur-Quillebeuf Saint-Samson- Marais- Berville- Vernier de-la-Roque Aizier Vascœuil sur-Mer Sainte-Opportune- Vieux- la-Mare Port Le Tronquay Fatouville- Conteville Perruel Trouville- Sainte-Croix- Fleury- Grestain la-Haule sur-Aizier Letteguives Les Hogues la-Forêt Lorleau Fiquefleur- Saint- Tocqueville Le Landin Équainville Thurien La Haye- Perriers- Saint-Ouen- de-Routot sur-Andelle Bosquentin Saint-Pierre- Foulbec Bouquelon Beauficel- des-Champs La Haye- du-Val Bourneville Hauville BPLyons- LYONS-LA- en-Lyons Lilly Aubrée Bézu- Bouchevilliers Barneville- Renneville la-Forêt FORET la-Forêt Martagny Charleval Saint-Sulpice- Saint-Mards- Fourmetot COBRoutot ROUTOT sur-Seine Mesnil- Bourg- Manneville- Boulleville de-Grimbouville de-Blacarville Étréville Honguemare- sous- Guenouville Beaudouin Vandrimare la-Raoult Éturqueraye Rosay- Vienne Manneville- Amécourt Saint- Valletot Caumont sur-Lieure Morgny Mainneville Toutainville sur-Risle Rougemontiers La Trinité- Maclou Cauverville- de-Thouberville COB FLEURY-SURFleury- Saint-Germain- Pont- en-Roumois Bouquetot sur-Andelle La Neuve- COB PONT-AUDEMER Bosgouet Ménesqueville Grange Village Saint-Ouen- Radepont Lisors Puchay Audemer Corneville- Colletot ANDELLE Hébécourt de-Thouberville Longchamps Sancourt sur-Risle Le Torpt Brestot Bourg- Pont- Touffreville Triqueville Flancourt- Saint-Pierre Grainville Fort- Achard BP BEUZEVILLEBeuzeville Catelon Nojeon- Moville Les Préaux Romilly- Gaillardbois- Coudray Tourville-sur- Appeville- Pîtres -

Normandie – Les Cartes Par Bassin D'emploi

Normandie – Les cartes par bassin d’emploi Bassin d’emploi d’Évreux Pôle emploi Normandie – Service Statistiques, Études et Évaluation Bassin d’emploi d’Évreux : les communes (Population) 4 000 habitants ou plus Entre 3 000 et 3 999 hab. Entre 2 000 et 2 999 hab. Entre 1 000 et 1 999 hab. Moins de 1 000 hab. Insee – RP 2015 Périmètre des agences Pôle emploi Normandie – Service Statistiques, Études et Évaluation Bassin d’emploi d’Évreux : les communes (Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois) 1 000 DEFM ou plus Entre 500 et 999 DEFM Entre 250 et 499 DEFM Entre 100 et 249 DEFM Moins de 100 DEFM Pôle emploi STMT – DEFM ABC moyenne 2017 Pôle emploi Normandie – Service Statistiques, Études et Évaluation Agence d’Évreux Brossolette : les communes - 1 Population (Insee- Population (Insee- Nom de la commune Nom de la commune RP 2015) RP 2015) Arnières-sur-Iton 1 601 Émalleville 538 Aulnay-sur-Iton 718 Émanville 595 Avi ron 1 116 Épégard 569 Bacquepuis 321 Épreville-près-le-Neubourg 483 Beaubray 322 Fauville 359 Bérengeville-la-Campagne 309 Faverolles-la-Campagne 148 Bernienville 280 Ferrières-Haut-Clocher 1 211 Boncourt 191 La Ferrière-sur-Risle 227 La Bonneville-sur-Iton 2 234 Feuguerolles 180 Le Boulay-Morin 767 Le Fidelaire 1 025 Brosville 629 Fontaine-sous-Jouy 877 Burey 388 Gauciel 921 Canappeville 666 Gaudreville-la-Rivière 223 Ca ugé 841 Gauville-la-Campagne 546 Cesseville 481 Glisolles 818 Champ-Dolent 71 Graveron-Sémerville 294 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx 591 Gravigny 3 924 Cierrey 727 Hardencourt-Cocherel 250 Claville 1 077 Hectomare 225 -

PAC Plui CC Rugles

Communauté de communes du canton de Rugles ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL Moulin à papier-tréfilerie à Ambenay PORTER À CONNAISSANCE DE L'ÉTAT octobre 2012 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUGLES Communauté de communes du canton de Rugles Porter à connaissance page 2/61 Sommaire OBJET ET CONTEXTE....................................................................................5 1 - Objet du porter à connaissance....................................................................................6 2 - Contexte........................................................................................................................6 DOCUMENTS SUPERIEURS DE REFERENCE.............................................7 1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale..........................................................................8 2 - Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie...............................................................................................................9 3 - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)......................................9 LOGEMENT...................................................................................................10 1 - Les textes nationaux de référence..............................................................................11 1.1 - La loi engagement national pour le logement.....................................................11 1.2 - La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre -

Carte Géologique De La France a 1/50000

CARTE GÉOLOGIQUE DE LA FRANCE A 1/50000 G RUGLES La carte géologique à 1/50 000 RUGLES est recouverte par la coupure BERNAY ( 046) de la carte gèologique de la France il 1/80000 NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE RUGLES A 1150000 par G. KUNTZ et M. RIOULT et la participation de C. DASSIBAT, Ch. MONCIARDINI, R. PANEL, Ph. de la QUÉRIÈRE et G. VERRON 1986 Éditions du B.R.G.M. - BP 6009 ·45060 ORLÉANS CEDEX 2-FRANCE SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 5 HISTOIRE GtOLOGIQUE 7 DESCRIPTION DES TERRAINS 7 TERRAINS NON AFFLEURANTS 7 TERRAINS AFFLEURANTS 10 GtOLOGIE STRUCTURALE 26 OCCUPATION DU SOL 28 PRÉHISTOIRE 28 RESSOURCES DU SOUS-SOL ET EXPLOITATIONS 30 HYDROGÉOLOGIE 30 SUBSTANCES MINÉRALES 32 DOCUMENTATION COMPLtMENTAIRE 35 SITES CLASSIQUES ET ITINÉRAIRES 35 BIBLIOGRAPHIE 35 DOCUMENTS ET COLLECTIONS CONSULTABLES 38 AUTEURS 38 ANNEXES COUPES RÉSUMÉES DES PRINCIPAUX SONDAGES 39 -5- INTRODUCTION Le territoire étudié empiète sur les confins de la Haute et de la Basse Normandie. Sa moitié nord-est appartient au département de l'Eure, tandis que le secteur sud-ouest se rattache au département de l'Orne, mise à part une petite enclave du Calvadosdans l'angle nord-ouest. Dans les limites de la carte, ce territoire entre dans sa majeure partie, sinon dans sa totalité, dans une des régions naturelles de la Normandie, le Pays d'Ouche, suivant que l'on en fixe la limite occidentale à la vallée de la Charentonne (Huille A., Marchand E., 1978) ou bien à celle de la Touques, située plus à l'Ouest. Le Pays d'Ouche, au sous-sol siliceux, argileux et sableux, porte des sols humides qui ont été longtemps couverts de forêts. -

Communication D'une Modification Temporaire

COMMUNICATION D'UNE MODIFICATION TEMPORAIRE Communication concernant une modification temporaire conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 « Camembert de Normandie » No UE: PDO-FR-0112-TEMP01 − 23.12.2020 ☒ AOP ☐ IGP ☐ STG 1. État membre ou pays tiers FRANCE 2. Modification(s) - Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification temporaire : 5-DESCRIPTION DE LA METHODE D’OBTENTION DU PRODUIT : 5.3. Alimentation La ration de base du troupeau, exprimée en matière sèche, provient à hauteur de 80%, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. L'apport en aliments complémentaires est limité à 1800 kg par vache du troupeau et par année civile. […] En cas de période de sécheresse, aléas climatiques ou autres circonstances exceptionnelles, des dérogations temporaires aux dispositions concernant l'alimentation des animaux peuvent être accordées par le Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau. - Modification approuvée : 5.3. Alimentation A partir du 01/07/2020 et jusqu’au 31/05/2021, la ration de base du troupeau, exprimée en matière sèche, provient à hauteur de 60 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation, et à hauteur de 80 % de l’aire géographique. A partir du 01/07/2020 et jusqu’au 31/12/2020, l'apport en aliments complémentaires est limité à 2000 kg par vache du troupeau et par année civile. […] En cas de période de sécheresse, aléas climatiques ou autres circonstances exceptionnelles, des dérogations temporaires aux dispositions concernant l'alimentation des animaux peuvent être accordées par le Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau. -

Communes, Anciennes Communes Et Paroisses De L'état Civil : Liste Alphabétique Avec Le Rattachement À La Nouvelle Commune

Communes, anciennes communes et paroisses de l'état civil : liste alphabétique avec le rattachement à la nouvelle commune. (Cette liste ne prend pas en compte les récentes fusions de communes, intervenues principalement depuis 2016.) Aclou Acon Acquigny Aigleville Ailly Aizier Ajou Alaincourt (Tillières-sur-Avre) Alizay Ambenay Amécourt Amfreville-la-Campagne Amfreville-les-Champs Amfreville-sous-les-Monts Amfreville-sur-Iton Andé Angerville-la-Campagne Angoville (Berville-en-Roumois) Appetot (Bonneville-Aptot) Appeville-Annebault Armentières-sur-Avre Arnières-sur-Iton Asnières (Asnières) Aubevoye Aulnay-sur-Iton Authenay (Le Roncenay-Authenay) Autheuil (Autheuil-Authouillet) Autheuil-Authouillet Authevernes Authou Authouillet (Autheuil-Authouillet) Auvergny (Neaufles-Auvergny) Aveny (Dampsmesnil) Aviron Avrilly Bacquepuis Bacqueville Bailleul-la-Vallée Bailleul-près-Saint-André (Chavigny-Bailleul) Bâlines Barc Barneville-sur-Seine Barquet Barville Bastigny (Saint-André-de-l'Eure) Basville (Berville-en-Roumois) Baudemont (Bus-Saint-Rémy) Bazincourt-sur-Epte Bazoques Beaubray Beauficel-en-Lyons Beaumesnil Beaumontel Beaumont-le-Roger Bémécourt Bérengeville-la-Campagne Bérengeville-la-Rivière (Arnières-sur-Iton) Bernay Berniencourt (Le Val-David) Bernienville Bernières-sur-Seine Bernouville Bérou (Guichainville) Berthenonville Berthouville Berville-en-Roumois Berville-la-Campagne Berville-sur-Mer Beuzeville Bézu-la-Forêt Bézu-le-Long (Bézu-Saint-Éloi) Bézu-Saint-Éloi Bionval (Écos) Bizy et Gamilly (Vernon) Blacarville (Saint-Mards-de-Blacarville) -

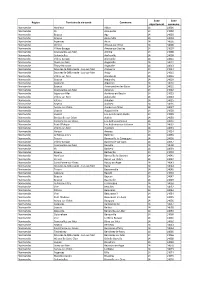

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Normandie Honfleur Ablon 14 14001 Normandie Ifs Acqueville 14 14002 Normandie Bayeux Agy 14 14003 Normandie Bayeux Aignerville 14 14004 Normandie Argences Airan 14 14005 Normandie Verson Amayé-sur-Orne 14 14006 Normandie Villers-Bocage Amayé-sur-Seulles 14 14007 Normandie Courseulles-sur-Mer Amblie 14 14008 Normandie Colombelles Amfreville 14 14009 Normandie Villers-Bocage Anctoville 14 14011 Normandie Dives-sur-Mer Angerville 14 14012 Normandie Thury-Harcourt Angoville 14 14013 Normandie Douvres-la-Délivrande - Luc-sur-Mer Anguerny 14 14014 Normandie Douvres-la-Délivrande - Luc-sur-Mer Anisy 14 14015 Normandie Villers-sur-Mer Annebault 14 14016 Normandie Bayeux Arganchy 14 14019 Normandie Argences Argences 14 14020 Normandie Bayeux Arromanches-les-Bains 14 14021 Normandie Courseulles-sur-Mer Asnelles 14 14022 Normandie Isigny-sur-Mer Asnières-en-Bessin 14 14023 Normandie Villers-sur-Mer Auberville 14 14024 Normandie Falaise Aubigny 14 14025 Normandie Bayeux Audrieu 14 14026 Normandie Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon 14 14027 Normandie Livarot Auquainville 14 14028 Normandie Livarot Les Autels-Saint-Bazile 14 14029 Normandie Bretteville-sur-Odon Authie 14 14030 Normandie Saint-Pierre-sur-Dives Les Authieux-Papion 14 14031 Normandie Pont-l'Évêque Les Authieux-sur-Calonne 14 14032 Normandie Villers-sur-Mer Auvillars 14 14033 Normandie Verson Avenay 14 14034 Normandie Le Molay-Littry Balleroy 14 14035 Normandie Troarn Banneville-la-Campagne 14 14036 Normandie Villers-Bocage -

Rěgion Risloise Et Rugloise

63 PVC RTE DE MAUREPAS R DES MARES 100H maurepas R1c O la masse63 PVC G 63 PVC la grande bonneville R1 c H 63 PVC le moulin de roger R1 80 AC Ic R1 c 63 PVC I c RTE DU MOULIN DE ROGER les déserts le mariage G c c I I 60 Fte 63 PVC P 100 la forge c R1 la petite bonneville O RTE DE LA FORGE RTE DES CLOS le hamel 100 c I H 63 PVC cR1 100 RTE DES CLOS H c c R1 les barricades I 63 PVC c 200 AC RTE DE LA FORGE R1 Kc c 63 PVC 14 Vanne de tour c c S1 200 2GS RTE DES CLOS R1R1 cK P R1c 80 AC bailly c le parc de l'écureuil 80 AC I c c R ARTHUR LEBONR1 200 AC R DES ACACIAS 63 PVC 200 2GS 80 AC CHE DES BRUYERES c R2 cc c R2 le moulin de bouillon R1 J R1 SE_RUGLES_SAPTEL c c V c c c VOLUME:500 m3 i i c c c SOL=228 80 AC c I RAD=226 SE_RUGLES_SAPTEL RTE DES CLOS TP=230 VOLUME:500 m3 SOL=228 le saptel RAD=226 R DU SOMMAIRE TP=230 G la maison blanche R1 c IMP DU PUITS 63 PVC lac chesnaye c R1R1 RTE DE LA FORGE P R DES ACACIAS 200 2GS R DE LA NOE K c c R1 c les fourneaux l'écureuil R DE LA NOE RTE DES CLOS R1 c I 60 Fte 200 2GS R DU BOIS DES BROSSES c RTE DES CLOS cc Y D G R1 R1c K c 200 2GS 80 AC 60 Fte R DE LA NOE CHE DE LA NOE I R1 c 60 Fte 60 Fte P c c R NOTRE DAME 60 Fte 200 2GS R DU DOCTEUR HENRI TOUFLET R DU GENERAL DE GAULLE R1 c R1 60 Fte R1 90 PVC R1 R1 c P c 100 2GS la garenne c c 90 PVC P c 60 Fte R1 60 Fte D c 60 Fte I c R FLANDRES DUNKERQUE 40 c R1 R DU BOIS DES BROSSES c I P R1 P 63 PVC 60 Fte c P c RTE DE SAINTE-OPPORTUNE 63 PVC la costardière 60 Fte 60 Fte R DE LA BOVE RES DE L'ECUREUIL I 60 Fte c c 200 2GS c R1 c R DE L'ECUREUIL M 60 -

Les Espaces Naturels

LES ESPACES NATURELS L e p a y s a g e d u P a y s R iis ll e - C h a r e n t o n n e e t l e s e s p a c e s n a t u r e lls a s s o c ii é s : a p p r o c h e é c o p a y s a g è r e L E S G R A N D E S E N T I T E S E C O P A Y S A G E R E S L E S T E N D A N C E S D ’ E V O L U T I O N E T L E S E N J E U X L a q u a lliit é d e s e s p a c e s e t l e u r p r o t e c t ii o n L E S Z N I E F F L E S E S P A C E S N A T U R E L S S E N S I B L E S P R O T E C T I O N S R E G L E M E N T A I R E S D U P A T R I M O I N E B A T I : M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S L E S S I T E S I N S C R I T S E T C L A S S E S L E S E N G A G E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X : L E S Z O N E S N A T U R A 2 0 0 0 L E S D A G E D U B A S S I N S E I N E - N O R M A N D I E E T L E S A G E D E L A R I S L E L A D I R E C T I V E T E R R I T O R I A L E D ’ A M E N A G E M E N T ( D T A ) D E L A S E I N E L A C H A R T E P O U R L ’ I M P L A N T A T I O N D E S P A R C S E O L I E N S D A N S L E D E P A R T E M E N T D E L ’ E U R E L ’ a n ii m a t iio n d e s e s p a c e s n a t u r e lls E n jj e u x e t c o n c llu s iio n S Y N T H E S E L E S E N J E U X E N M A T I E R E D E M I L I E U X E N V I R O N N E M E N T A U X Syndicat Mixte pour le SCOT du Pays Risle-Charentonne - Elaboration du SCOT – État initial de l’environnement – réalisation : PROSCOT 41 L e p a y s a g e d u P a y s R iis lle - C h a r e n t o n n e e t lle s e s p a c e s n a t u r e lls a s s o c iié s : a p p r o c h e é c o p a y s a g è r e Complémentairement à l’analyse des paysages, il s’agit de considérer l’association des multiples formes des motifs paysagers naturels aux caractéristiques environnementales des milieux. -

Association Locale ADMR 27 De Rugles Rugles Eure

Domicile Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) Association locale ADMR 27 de Rugles Rugles Eure CONTACT Association locale ADMR 27 de Rugles Mairie 27250 Rugles Tél. : 02 32 39 80 80 Site web : www.fede27.admr.org PUBLIC Type de handicap Toutes situations de handicap Avancée en âge DESCRIPTIF Missions Premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR est la référence du service à la personne depuis prés de 75 ans. Activités 4 domaines de services d’aide à domicile: AUTONOMIE : Mieux vivre chez soi, plus autonome: l’ADMR accompagne les personnes dans les actes quotidiens de la vie. Ménage, entretien du linge, préparation des repas, mais aussi garde de jour et de nuit, livraison de repas, transport accompagné… Notre palette de services est très large et répond au besoins de chacun. DOMICILE : Avec nos services de ménage et repassage, nous améliorons la vie 1 sur 2 quotidienne de tous nos clients, qu’ils vivent seuls ou en famille. FAMILLE Nous sommes attentifs au bien-être des tout-petits et des plus grands, soucieux de permettre aux parents de concilier les différents temps de la vie familiale, professionnel et social. Pour ces raison, nous développons des solutions d’accueil individuel ou collectif. pour faire face aux aléas de la vie, l’ADMR apporte également un soutien aux familles et une action socio-éducative. SANTE : Notre expertise dans le domaine de la santé est prouvée. Nous disposons de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et d’un centre de santé infirmiers. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Modalités de prise de RDV Téléphone Jours d'ouverture Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Aire d'intervention Eure Ambenay, Bois Anzeray, Bois Arnault, Bois Normand près Lyre, Les Bottereaux, Chaise Dieu du Theil, Chambord, Champignolles, Chéronvilliers, La Haye St Sylvestre, Juignettes, Neaufles Auvergny, La Neuve Lyre, Rugles, St Antonin de Sommaire, La Vieille Lyre. -

Rugles Centre

R1 E c R1 80 AC R ARTHUR LEBON ARTHUR R la noë S N O R1 R1 c c R DE LA NOE LA DE R R1 P NOE LA DE CHE 60 A c 80 AC R1 les mariaux c 63 PVC c R1 AC 80 c R1c K c 63 PVC c RTE DE BRETEUIL P 80 AC R1 80 AC MARRONNIERS DES AV c le parc de l'écureuil O P c R DE LA NOE LA DE R 200 2GS 200 80 AC 80 80 AC c R1 le gare R1 c AC 80 R1c KR1 60 AC 60 80 AC R DE LA NOE LA DE R R ARTHUR LEBON ARTHUR R c R1 c 60 Fte 60 M 60 Fte c c R DE LA GARE LA DE R I c I 63 PVC 63 c R1 Ic 60 Fte 200 2GS 200 60 Fte 63 PVC c c 60 Fte 60 M D I 140 PVC c R DE L'ECUREUIL DE R c R1 P R1 c R1 c c c R1 60 Fte c 110 PVC 110 RES LE DOYENNE DE LA RISLE R1 Fte 100 c P R1 110 PVC 110 PVC c l'écureuil c c R1 I c R DES BERGERONNETTES DES R R1 PVC 110 c RES DE L'ECUREUIL DE RES P 110 PVC 110 c R1 60 Fte 60 P ALOUETTES DES R G P c R PIERRE MENDES FRANCE 125 PVC 125 R1 c R1 200 2GS 200 c c P R1Y 110 PVC 110 R1 K c cc c R1c R1 110 PVC 110 c P HIRONDELLES DES R G c I c 60 Fte 60 R DE L'ECUREUIL DE R R DU GENERAL DE GAULLE DE GENERAL DU R 63 PVC 200 2GS 200 Y c 150 Fte 150 D K G cc MOULIN JEAN R c 60 Fte R1 cc R1c R1 150 Fte 60 Fte 60 c c R1 Fte 60 c 60 Fte 200 2GS 200 PL ECHALARD PL c R1c 100 2GS 100 c D Fte 60 Z c P c c I 60 Fte 60 Fte 60 200 2GS 200 200 2GS 200 Equipements de Mesure Etage pression (9) RES Ambenay Analyse chlore v RES Bois Normand Compteur Eau (Couleur du réseau) B RES Chéronvillier R DU GENERAL DE GAULLE DE GENERAL DU R K RES Neaufles c K B c Compteur Eau (sectorisation) c RES Rugles RES DU BOIS CORDIEU BOIS DébitmètreDU RES (Couleur du réseau) V RES Rugles le Saptel