Consulter/Télécharger

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Michał Krzykawski, Zuzanna Szatanik Gender Studies in French

Michał Krzykawski, Zuzanna Szatanik Gender Studies in French Romanica Silesiana 8/1, 22-30 2013 Mi c h a ł Kr z y K a w s K i , zu z a n n a sz a t a n i K University of Silesia Gender Studies in French They are seen as black therefore they are black; they are seen as women, therefore, they are women. But before being seen that way, they first had to be made that way. Monique WITTIG 12 Within Anglo-American academia, gender studies and feminist theory are recognized to be creditable, fully institutionalized fields of knowledge. In France, however, their standing appears to be considerably lower. One could risk the statement that while in Anglo-American academic world, gender studies have developed into a valid and independent critical theory, the French academe is wary of any discourse that subverts traditional universalism and humanism. A notable example of this suspiciousness is the fact that Judith Butler’s Gen- der Trouble: Feminism and a Subversion of Identity, whose publication in 1990 marked a breakthrough moment for the development of both gender studies and feminist theory, was not translated into French until 2005. On the one hand, therefore, it seems that in this respect not much has changed in French literary studies since 1981, when Jean d’Ormesson welcomed the first woman, Marguerite Yourcenar, to the French Academy with a speech which stressed that the Academy “was not changing with the times, redefining itself in the light of the forces of feminism. Yourcenar just happened to be a woman” (BEASLEY 2, my italics). -

Report to the Friends of Music

Summer, 2020 Dear Friends of the Music Department, The 2019-20 academic year has been like no other. After a vibrant fall semester featur- ing two concerts by the Parker Quartet, the opening of the innovative Harvard ArtLab featuring performances by our faculty and students, an exciting array of courses and our inaugural department-wide throwdown–an informal sharing of performance projects by students and faculty–we began the second semester with great optimism. Meredith Monk arrived for her Fromm Professorship, Pedro Memelsdorff came to work with the Univer- sity Choir as the Christoph Wolff Scholar, Esperanza Spalding and Carolyn Abbate began co-teaching an opera development workshop about Wayne Shorter’s Iphigenia, and Vijay Iyer planned a spectacular set of Fromm Players concerts and a symposium called Black Speculative Musicalities. And then the world changed. Harvard announced on March 10, 2020 that due to COVID-19, virtual teaching would begin after spring break and the undergraduates were being sent home. We had to can- cel all subsequent spring events and radically revise our teaching by learning to conduct classes over Zoom. Our faculty, staff, and students pulled together admirably to address the changed landscape. The opera workshop (Music 187r) continued virtually; students in Vijay Iyer’s Advanced Ensemble Workshop (Music 171) created an album of original mu- sic, “Mixtape,” that is available on Bandcamp; Meredith Monk created a video of students in her choral class performing her work in progress, Fields/Clouds, and Andy Clark created an incredible performance of the Harvard Choruses for virtual graduation that involved a complicated process of additive recording over Zoom. -

Pour Une Littérature-Monde En Français”: Notes for a Rereading of the Manifesto

#12 “POUR UNE LITTÉRATURE-MONDE EN FRANÇAIS”: NOTES FOR A REREADING OF THE MANIFESTO Soledad Pereyra CONICET – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP – CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata – Argentina María Julia Zaparart Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP – CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata – Argentina Illustration || Paula Cuadros Translation || Joel Gutiérrez and Eloise Mc Inerney 214 Article || Received on: 31/07/2014 | International Advisory Board’s suitability: 12/11/2014 | Published: 01/2015 License || Creative Commons Attribution Published -Non commercial-No Derivative Works 3.0 License. 452ºF Abstract || The manifesto “Pour une littérature-monde en français” (2007) questioned for the first time in a newspaper of record the classification of the corpus of contemporary French literature in terms of categories of colonial conventions: French literature and Francopohone literature. A re-reading of the manifesto allows us to interrogate the supplementary logic (in Derrida’s term) between Francophone literatures and French literature through analyzing the controversies around the manifesto and some French literary awards of the last decade. This reconstruction allows us to examine the possibilities and limits of the notions of Francophonie and world-literature in French. Finally, this overall critical approach is demonstrated in the analysis of Atiq Rahimi’s novel Syngué sabour. Pierre de patience. Keywords || French Literature | Francophonie | Transnational Literatures | Atiq Rahimi 215 The manifesto “Pour une littérature-monde en français” appeared in the respected French newspaper Le monde des livres in March NOTES 1 2007. -

2012-13 Humanities Undergraduate Stage 2 & 3 Module Handbook

2012-13 Humanities Undergraduate Stage 2 & 3 Module Handbook 04 School of European Culture and Languages CL310 Greek for Beginners Version Campus Term(s) Level Credit (ECTS) Assessment Convenor 1 Canterbury Autumn and C 30 (15) 80% Exam, 20% Coursework Alwis Dr A Spring Contact Hours 1 hour seminar and 2 hour seminar per week Method of Assessment 20% Coursework (two assessment tests of equal weighting); 80% Exam Synopsis The aim of the module is to provide students with a firm foundation in the Classical Greek language. The text book used combines grammar and syntax with passages about a farmer and his family living in fifth-century Attica. As the story progresses, we move onto the Peloponnesian war and thus adapted texts of Thucydides. Reading is therefore ensured from the very first lesson. Extracts from the Bible will also be used. The module will follow the structured approach of Athenaze I (OUP). Preliminary Reading $%%27 0$16),(/' $3ULPHURI*UHHN*UDPPDU$FFLGHQFHDQG6\QWD[ 'XFNZRUWK 0%$/0( */$:$// $WKHQD]H, 283UHYLVHGHG CL311 Latin for Beginners Version Campus Term(s) Level Credit (ECTS) Assessment Convenor 1 Canterbury Autumn and C 30 (15) 80% Exam, 20% Coursework Keaveney Dr A Spring Contact Hours 44 contact hours (22 lectures, 22 classes) Method of Assessment Synopsis This course introduces Latin to complete, or near, beginners, aiming to cover the basic aspects of grammar required for understanding, reading and translating this ancient language. Using a textbook, in which each chapter focuses on different topics of grammar, the students apply what they have learnt through the translation of sentences adapted from ancient authors. -

Experiencing Literature 72

Udasmoro / Experiencing Literature 72 EXPERIENCING LITERATURE Discourses of Islam through Michel Houellebecq’s Soumission Wening Udasmoro Universitas Gadjah Mada [email protected] Abstract This article departs from the conventional assumption that works of literature are only texts to be read. Instead, it argues that readers bring these works to life by contextualizing them within themselves and draw from their own life experiences to understand these literary texts’ deeper meanings and themes. Using Soumission (Surrender), a controversial French novel that utilizes stereotypes in its exploration of Islam in France, this research focuses on the consumption of literary texts by French readers who are living or have lived in a country with a Muslim majority, specifically Indonesia. It examines how the novel’s stereotypes of Muslims and Islam are understood by a sample of French readers with experience living in Indonesia. The research problematizes whether a textual and contextual gap exists in their reading of the novel, and how they justify this gap in their social practices. In any reading of a text, the literal meaning (surface meaning) is taken as it is or the hidden meaning (deep meaning), but in a text that is covert in meaning, the reader may either venture into probing the underlying true meaning or accept the literal meaning of the text. However, this remains a point of contention and this research explores this issue using critical discourse analysis in Soumission’s text, in which the author presents the narrator’s views about Islam. The question that underpins this analysis is whether a reader’s life experiences and the context influence his or her view about Islam in interpreting Soumission’s text. -

La Phil and Gustavo Dudamel Announce 2020/21 Season That Celebrates the Music of the Americas, Expands the Musical World with Mo

LA PHIL AND GUSTAVO DUDAMEL ANNOUNCE 2020/21 SEASON THAT CELEBRATES THE MUSIC OF THE AMERICAS, EXPANDS THE MUSICAL WORLD WITH MORE THAN TWO DOZEN COMMISSIONS, AND BRINGS EXCITING NEW VOICES TO BELOVED MASTERWORKS Dudamel launches multi-year Pan-American Music Initiative celebrating the vision and creativity of artists from across the Americas; inaugural year curated by composer Gabriela Ortiz features commissions and multi-disciplinary collaborations America: The Stories We Tell, a season-long musical journey into the ways in which narrative shapes American identity Seoul Festival, curated by composer Unsuk Chin, links South Korea’s cultural scene to the city with America’s largest Korean population The return of the landmark Tristan Project led by Esa-Pekka Salonen, with direction by Peter Sellars and visuals by Bill Viola, featuring Nina Stemme, Stephen Gould, Michelle DeYoung and Franz Josef Selig Katia and Marielle Labèque in an immersive multimedia journey, Supernova, with Barbara Hannigan and director Netia Jones, and concerts featuring new music by Nico Muhly and The National’s Bryce Dessner Season Subscription Series Available Now Single Ticket Sales Begin Sunday, August 23, 2020 Los Angeles, CA (February 5, 2020) – Los Angeles Philharmonic Music & Artistic Director Gustavo Dudamel and David C. Bohnett Chief Executive Officer Chair Chad Smith today announced the 2020/21 Walt Disney Concert Hall season featuring three trailblazing new projects: Pan-American Music Initiative and America: The Stories We Tell led by Gustavo Dudamel and Seoul Festival curated by Unsuk Chin; the premieres of 27 LA Phil commissions; the revival of LA Phil productions including the landmark Tristan Project Page 1 of 11 collaboration of Esa-Pekka Salonen, Peter Sellars and Bill Viola; and performances by world- renowned guest artists including Yuja Wang, Hélène Grimaud, Lang Lang, Itzhak Perlman, Yefim Bronfman, Leila Josefowicz, Katia and Marielle Labèque and Barbara Hannigan. -

Scharoun Ensemble Berlin

SCHAROUN ENSEMBLE BERLIN Founded in 1983 by members of the Berlin Philharmonic Orchestra, the Scharoun Ensemble is one of Germany’s leading chamber-music organizations. With its wide repertoire, ranging from composers of the Baroque period by way of Classical and Romantic chamber music to contemporary works, the Scharoun Ensemble has been inspiring audiences in Europe and overseas for more than a quarter of a century. Innovative programming, a refined tonal culture and spirited interpretations are hallmarks of the ensemble, which performs in a variety of instrumental combinations. The permanent core of the Scharoun Ensemble is a classical octet (clarinet, bassoon, horn, two violins, viola, cello and double bass), apart from Wolfram Brandl and Claudio Bohorquez they are made up entirely of members of the Berlin Philharmonic. When called for, the ensemble brings in additional instrumentalists as well as noted conductors. The Scharoun Ensemble has prepared and presented various programmes under the direction of Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim and Pierre Boulez. It has also performed with singers including Thomas Quasthoff, Simon Keenlyside and Barbara Hannigan, and, for interdisciplinary projects, the ensemble has engaged such artists as Fanny Ardant, Loriot and Dominique Horwitz. Bridging the gap between tradition and the modern is the Scharoun Ensemble’s principal artistic focus. It has given world premieres of many 20th- and 21st-century compositions while dedicating itself with equal passion to the interpretation of works from past centuries. Among the cornerstones of its repertoire are Franz Schubert’s Octet d803, with which the ensemble made its public debut in 1983, and Ludwig van Beethoven’s Septet Op.20. -

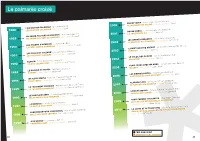

Le Palmarès Croisé

Le palmarès croisé 1988 L’EXPOSITION COLONIALE - Erik Orsenna (Seuil) INGRID CAVEN - Jean-Jacques Schuhl (Gallimard) L’EXPOSITION COLONIALE - Erik Orsenna (Seuil) 2000 ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ - Ahmadou Kourouma (Seuil) UN GRAND PAS VERS LE BON DIEU - Jean Vautrin (Grasset) ROUGE BRÉSIL - Jean-Christophe Rufin (Gallimard) 1989 UN GRAND PAS VERS LE BON DIEU - Jean Vautrin (Grasset) 2001 LA JOUEUSE DE GO - Shan Sa (Grasset) LES CHAMPS D’HONNEUR - Jean Rouaud (Minuit) LES OMBRES ERRANTES - Pascal Quignard (Grasset) 1990 LE PETIT PRINCE CANNIBALE - Françoise Lefèvre (Actes Sud) 2002 LA MORT DU ROI TSONGOR - Laurent Gaudé (Actes Sud) 1991 LES FILLES DU CALVAIRE - Pierre Combescot (Grasset) LA MAÎTRESSE DE BRECHT - Jacques-Pierre Amette (Albin Michel) LES FILLES DU CALVAIRE - Pierre Combescot (Grasset) 2003 FARRAGO - Yann Apperry (Grasset) TEXACO - Patrick Chamoiseau (Gallimard) 1992 LE SOLEIL DES SCORTA - Laurent Gaudé (Actes Sud) L’ÎLE DU LÉZARD VERT - Edouardo Manet (Flammarion) 2004 UN SECRET - Philippe Grimbert (Grasset) 1993 LE ROCHER DE TANIOS - Amin Maalouf (Grasset) TROIS JOURS CHEZ MA MÈRE - François Weyergans (Grasset) CANINES - Anne Wiazemsky (Gallimard) 2005 MAGNUS - Sylvie Germain (Albin Michel) 1994 UN ALLER SIMPLE - Didier Van Cauwelaert (Albin Michel) LES BIENVEILLANTES - Jonathan Littell (Gallimard) BELLE-MÈRE - Claude Pujade-Renaud (Actes Sud) 2006 CONTOURS DU JOUR QUI VIENT - Léonora Miano (Plon) LE TESTAMENT FRANÇAIS - Andreï Makine (Mercure de France) 1995 ALABAMA SONG - Gilles Leroy (Mercure de France) LE TESTAMENT FRANÇAIS -

Naxcat2005 ABRIDGED VERSION

CONTENTS Foreword by Klaus Heymann . 4 Alphabetical List of Works by Composer . 6 Collections . 88 Alphorn 88 Easy Listening 102 Operetta 114 American Classics 88 Flute 106 Orchestral 114 American Jewish Music 88 Funeral Music 106 Organ 117 Ballet 88 Glass Harmonica 106 Piano 118 Baroque 88 Guitar 106 Russian 120 Bassoon 90 Gypsy 109 Samplers 120 Best Of series 90 Harp 109 Saxophone 121 British Music 92 Harpsichord 109 Trombone 121 Cello 92 Horn 109 Tr umpet 121 Chamber Music 93 Light Classics 109 Viennese 122 Chill With 93 Lute 110 Violin 122 Christmas 94 Music for Meditation 110 Vocal and Choral 123 Cinema Classics 96 Oboe 111 Wedding 125 Clarinet 99 Ondes Martenot 111 White Box 125 Early Music 100 Operatic 111 Wind 126 Naxos Jazz . 126 Naxos World . 127 Naxos Educational . 127 Naxos Super Audio CD . 128 Naxos DVD Audio . 129 Naxos DVD . 129 List of Naxos Distributors . 130 Naxos Website: www.naxos.com NaxCat2005 ABRIDGED VERSION2 23/12/2004, 11:54am Symbols used in this catalogue # New release not listed in 2004 Catalogue $ Recording scheduled to be released before 31 March, 2005 † Please note that not all titles are available in all territories. Check with your local distributor for availability. 2 Also available on Mini-Disc (MD)(7.XXXXXX) Reviews and Ratings Over the years, Naxos recordings have received outstanding critical acclaim in virtually every specialized and general-interest publication around the world. In this catalogue we are only listing ratings which summarize a more detailed review in a single number or a single rating. Our recordings receive favourable reviews in many other publications which, however, do not use a simple, easy to understand rating system. -

The Digital Concert Hall

Welcome to the Digital Concert Hall he time has finally come! Four years have Emmanuelle Haïm, the singers Marlis Petersen passed since the Berliner Philharmoniker – the orchestra’s Artist in Residence – Diana T elected Kirill Petrenko as their future chief Damrau, Elīna Garanča, Anja Kampe and Julia conductor. Since then, the orchestra and con- Lezhneva, plus the instrumentalists Isabelle ductor have given many exciting concerts, fuel- Faust, Janine Jansen, Alice Sara Ott and Anna ling anticipation of a new beginning. “Strauss Vinnitskaya. Yet another focus should be like this you encounter once in a decade – if mentioned: the extraordinary opportunities to you’re lucky,” as the London Times wrote about hear members of the Berliner Philharmoniker their Don Juan together. as protagonists in solo concertos. With the 2019/2020 season, the partnership We invite you to accompany the Berliner officially starts. It is a spectacular opening with Philharmoniker as they enter the Petrenko era. Beethoven’s Ninth Symphony, whose over- Look forward to getting to know the orchestra whelmingly joyful finale is perfect for the festive again, with fresh inspiration and new per- occasion. Just one day later, the work can be spectives, and in concerts full of energy and heard once again at an open-air concert in vibrancy. front of the Brandenburg Gate, to welcome the people of Berlin. Further highlights with Kirill Petrenko follow: the New Year’s Eve concert, www.digital-concert-hall.com featuring works by Gershwin and Bernstein, a concert together with Daniel Barenboim as the soloist, Mahler’s Sixth Symphony, Beethoven’s Fidelio at the Baden-Baden Easter Festival and in Berlin, and – for the European concert – the first appearance by the Berliner Philharmoniker in Israel for 26 years. -

Digital Concert Hall Where We Play Just for You

www.digital-concert-hall.com DIGITAL CONCERT HALL WHERE WE PLAY JUST FOR YOU PROGRAMME 2016/2017 Streaming Partner TRUE-TO-LIFE SOUND THE DIGITAL CONCERT HALL AND INTERNET INITIATIVE JAPAN In the Digital Concert Hall, fast online access is com- Internet Initiative Japan Inc. is one of the world’s lea- bined with uncompromisingly high quality. Together ding service providers of high-resolution data stream- with its new streaming partner, Internet Initiative Japan ing. With its expertise and its excellent network Inc., these standards will also be maintained in the infrastructure, the company is an ideal partner to pro- future. The first joint project is a high-resolution audio vide online audiences with the best possible access platform which will allow music from the Berliner Phil- to the music of the Berliner Philharmoniker. harmoniker Recordings label to be played in studio quality in the Digital Concert Hall: as vivid and authen- www.digital-concert-hall.com tic as in real life. www.iij.ad.jp/en PROGRAMME 2016/2017 1 WELCOME TO THE DIGITAL CONCERT HALL In the Digital Concert Hall, you always have Another highlight is a guest appearance the best seat in the house: seven days a by Kirill Petrenko, chief conductor designate week, twenty-four hours a day. Our archive of the Berliner Philharmoniker, with Mozart’s holds over 1,000 works from all musical eras “Haffner” Symphony and Tchaikovsky’s for you to watch – from five decades of con- “Pathétique”. Opera fans are also catered for certs, from the Karajan era to today. when Simon Rattle presents concert perfor- mances of Ligeti’s Le Grand Macabre and The live broadcasts of the 2016/2017 Puccini’s Tosca. -

The Guardian's Best Classical Music Works of the 21St Century

04/05/2020 The best classical music works of the 21st century | Music | The Guardian The best classical music works of the 1st century Over the coming week, the Guardian will select the greatest culture since 2000, carefully compiled by critics and editors. We begin with a countdown of defining classical music compositions, from Xrated opera to hightech string quartets • Read an interview with our No1 choice by Andrew Clements, Fiona Maddocks. John Lewis, Kate Molleson, Tom Service, Erica Jeal and Tim Ashley Main image: From left: The Tempest, The Minotaur, L’amour de loin, Hamlet Thu 12 Sep 2019 17.20 BST 25 Jennifer Walshe XXX Live Nude Girls 2003 Jennifer Walshe asked girls about how they played with their Barbie dolls, and turned the confessionals into an opera of horrors in which the toys unleash dark sex play and acts of mutilation. Walshe is a whiz for this kind of thing: she yanks off the plastic veneer of commercial culture by parodying then systematically dismembering the archetypes. KM Read our review | watch a production from 2016 BIFEM 24 John Adams City Noir 2009 Adams’s vivid portrait of Los Angeles, as depicted in the film noir of the 1940s and 50s, is a three-movement symphony of sorts, and a concerto for orchestra, too. It’s an in-your-face celebration of orchestral virtuosity that references a host of American idioms without ever getting too specific. It’s not his finest orchestral work by any means (those came last century), but an effective, extrovert showpiece. AC Read our review | Listen on Spotify https://www.theguardian.com/music/2019/sep/12/best-classical-music-works-of-the-21st-century 1/10 04/05/2020 The best classical music works of the 21st century | Music | The Guardian Immediate … the Sixteen and Britten Sinfonia perform Stabat Mater, conducted by Harry Christophers.