Commune Du Luc-En-Provence

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mimosa Tourette-Levens D

D952 D1 9 Bezaudun-les-Alpes D6202 Valderoure Gréolières D4085 Coursegoules D8 Le Bourguet 1 D2 D2 Castagniers 1 Carros 2 D2 Mimosa Tourette-Levens D D952 D252 Cipières LE SOLEIL EN HIVER EN SOLEIL LE Chateau Aiguines vieux Andon D3 D952 Brenon Séranon Caille r Aspremont 2209 a D V La Martre e D23 D1 Lac de D52 D6 L Colomars Cantaron Les Salles- 9 5 03 D Ste-Croix sur-Verdon D608 D81 2 Gattières Trigance D95 Saint-André- 5 Saint-Jeannet Drap 9 GRASSE D14 de-la-Roche 1 D2210 D 1 D90 2 La Trinité Bauduen D Clinging to the sun-soaked hills, the town reveals its charms to those Caussols 8 D71 La Bastide A The Trail who wander through its winding lanes and welcoming squares. Vinon-sur-Verdon D 71 Bargème Escragnolles The world capital of perfume, Grasse highlights its rich heritageVence thanks Places to stay D71 Gourdon Tourette-sur-Loup BORMES-LES-MIMOSAS La Roque-Esclapon D563 5 nce Baudinard D608 to its “Ville d’Art et d’Histoire” label (Art and History Town).La Gaude NIC Villefranche- D6098 > BUDGET BREAKS - The Mimosa Trail 2014 ra D21 E The historical centre, the international museum of perfume sur-Mer Holiday rentals (per week): 7 Comps-sur-Artuby Le Bar-sur-Loup 5 D2210 La Du D554 9 and its perfumeries all attractSaint-Paul visitors to the town. • Madame Fuchs : 234 € (instead of 260€) in an apartment*** D Mons Saint-Vallier- 6 Saint-Julien Artignosc-sur-Verdon 3 Tel. 0633 539 806 D4 de-Thiey D3 D2210 D2 D9 9 • Le village du soleil : 295€ (instead of 330€) in a 1 bedroom Châteauneuf-Grasse La-Colle-sur-Loup Saint-Jean- D5 D6085 Saint-Laurent- apartment** - Tel. -

LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux

LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux de regroupement : porte sur un support de poste choisi dans l’ensemble des communes comprises dans le regroupement. Les regroupements de communes correspondent généralement aux circonscriptions des inspecteurs. Regroupement de BRIGNOLES Regroupement de DRAGUIGNAN COTIGNAC BRIGNOLES CABASSE AIGUINES AMPUS SILLANS LA CASCADE LA CELLE CORRENS TOURVES DRAGUIGNAN TRANS EN PROVENCE BAUDUEN SALERNES LES SALLES/VERDON LORGUES MONTFORT S/ARGENS CARCES VILLECROZE AUPS LE THORONET ENTRECASTEAUX REGUSSE ARTIGNOSC/VERDON CAMPS LA SOURCE CABASSE TOURTOUR FLAYOSC ST-ANTONIN DU VAR LE VAL BRAS VINS SUR CARAMY Regroupement de ST RAPHAEL – FREJUS (écoles ventilées sur deux circonscriptions) FREJUS SAINT RAPHAEL Regroupement de CUERS BELGENTIER COLLOBRIERES MEOUNES Regroupement de HYERES LA FARLEDE PIERREFEU du VAR BORMES-LES-MIMOSAS HYERES SOLLIES VILLE CUERS LA LONDE DES MAURES SOLLIES TOUCAS SOLLIES PONT Regroupement de LA SEYNE Regroupement de LA GARDE ( écoles ventilées sur deux circonscriptions ) CARQUEIRANNE LA GARDE LE PRADET LA CRAU LA SEYNE SAINT MANDRIER Regroupement de SIX FOURS SIX-FOURS-LES PLAGES OLLIOULES Regroupement de GAREOULT Regroupement LE MUY BESSE/ISSOLE CARNOULES FLASSANS/ISSOLE LES ARCS LE MUY GAREOULT FORCALQUEIRET LA ROQUEBRUSSANE LES MAYONS LE LUC GONFARON MAZAUGUES SAINTE ANASTASIE TARADEAU VIDAUBAN NEOULES NANS LES PINS SAINT ZACHARIE LE CANNET DES MAURE PIGNANS PLAN D’AUPS ROCBARON PUGET VILLE Regroupement de STE MAXIME Regroupement de ST MAXIMIN CAVALAIRE/MER COGOLIN LA CROIX VALMER -

Lettre N°39 Information Covid-19 Du 17 Février 2021

Lettre info COVID-19 – n°39 – 17 février 2021 - Semaine 07 Le mot du préfet Même si les principaux indicateurs de pression épidémique manifestent une tendance légère à la baisse, la situation reste tendue, d’une part dans l’Est du département où plusieurs communes, après Draguignan, présentent des taux d’incidence extrêmement élevés, traduisant en cela une circulation du variant anglais sur une grande partie de l’arrondissement de Draguignan, d’autre part dans les !pitaux dont les taux d’occupation, notamment dans les services de réanimation, ont amené à adapter leur fonctionnement" #ace à cette situation, le dépistage est plus que $amais nécessaire et doit être s%stématiquement encouragé" &l est navrant de constater que les efforts en ce domaine qui ont été réalisés sur la Dracénie ont été peu récompensés par une fréquentation décevante des différentes structures de dépistage" 'es mesures barrières doivent être plus que $amais appliquées" (ompte tenu de la ausse rapide du taux d’incidence dans plusieurs communes, le port du masque est rendu obligatoire sur le territoire de ()ur de *ar" +ar ailleurs, le département va voir ses capacités de vaccination augmenter avec le renforcement de trois centres et la création de quatre nouveaux" Evence Richard préfet du !ar POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE INDI"#TEUR$ DE $UI!I ÉPIDÉMIOLOGIQUE POUR LE !#R #U %6 'É!RIER ()(% ,-. ,-2 ,/ ,. ,2 ,5 ,- ,6 ./0/. .30/. 4504/ //04/ /304/ .-04/ 4/04. 4304. .10/. 4204/ /404/ /304/ .504/ 2/04/ 4104. /504. 7ombre de tests -/ 3-4 25 1/2 5/8-6 55-63 5-132 56846 56385 5512. -

FICHE DE PRESSE Le Département Récompense Les Lauréats Des Villes Et Villages Fleuris Du Var JEUDI 15 DECEMBRE 2016 À 11 H. TOULON

Fiche_Presse_Villes_villages_fleuris.qxp_Mise en page 1 13/12/2016 15:01 Page1 LE VAR, ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN TOURISME FICHE DE PRESSE SOMMAIRE Un concours 2016 organisé 2 par les services du Département Les lauréats 2016 2-3 du concours départemental « villes et villages fleuris » Comment participer au concours 4 « villes et villages fleuris » ? Les Varois, acteurs 4 de la réussite de notre Département Le Département récompense les lauréats des villes et villages CONTACT fleuris du Var Micheline Lacanaud 04 83 95 01 02 06 70 12 66 17 JEUDI 15 DECEMBRE 2016 À 11 H. [email protected] [email protected] TOULON Conseil départemental du Var Service Communication Pôle Presse ATRIUM DE L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT 390 avenue des Lices 390 AVENUE DES LICES 83000 Toulon Fiche_Presse_Villes_villages_fleuris.qxp_Mise en page 1 13/12/2016 15:01 Page2 LE VAR, ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN Améliorer notre cadre de vie, valoriser l'image et l'accueil des territoires varois, favoriser une offre touristique de qualité. Voilà l'ambition affichée par le Département et les maires du Var. Le Label « villes et villages fleuris » en est la récompense. Un concours 2016 organisé par les services du Département Le label « villes et villages fleuris » existe depuis près de 50 ans. Avec prés de 4000 communes récompensées, ce label est un gage d'attractivité pour nos territoires. Dans le Var, c'etait traditionnellement l'Agence Départementale du Tourisme qui se chargeait d'accompagner les communes candidates et d'organiser le concours départemental. Cette année et pour la 1 re année, le Département a repris à son compte cette opération. -

Activités Minières Et Métallurgiques Dans Le Massif Des Maures Marie-Pierre Berthet

Activités minières et métallurgiques dans le massif des Maures Marie-Pierre Berthet To cite this version: Marie-Pierre Berthet. Activités minières et métallurgiques dans le massif des Maures. Freinet, Pays des Maures, La Garde-Freinet: Conservatoire du patrimoine du Freinet, 2004, Freinet-Pays des Maures (ISSN 1275-2452), pp.57-67. hal-02919393 HAL Id: hal-02919393 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02919393 Submitted on 5 Sep 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Si vous citez tout ou partie d’un article, pensez à citer l’auteur et l’ouvrage: BERTHET Marie-Pierre, «Activités minières et métallurgiques dans le massif des Maures», Freinet-Pays des Maures, n°5, 2004 p. 57-67. Freinet, pays des Maures I no 5 I 2004 Un tableau de la Vierge à l’Enfant à la Garde-Freinet Les mares et les ruisseaux temporaires Freinet La chapelle Notre-Dame-de-Lorette à Saint-Tropez La chapelle du château Minuty Un curé « progressiste » à la veille de la Révolution Les viviers romains des Sardinaux et de la Gaillarde Les Tropéziens et la guerre de Crimée -

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE L' ENREGISTREMENT DE DRAGUIGNAN 2 Ses Coordonnées 43 CHEMIN DE SAINTE BARBE CS 30407 83008 DRAGUIGNAN CEDEX

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE L' ENREGISTREMENT DE DRAGUIGNAN 2 Ses coordonnées 43 CHEMIN DE SAINTE BARBE CS 30407 83008 DRAGUIGNAN CEDEX 04 83 08 70 99 [email protected] Ses horaires d'accueil Le ressort territorial de sa compétence LES ADRETS DE L ESTEREL COTIGNAC LE THORONET SAINT ANTONIN DU VAR AIGUINES DRAGUIGNAN LE VAL SAINT JULIEN AMPUS ENTRECASTEAUX LES ARCS SUR ARGENS SAINT MARTIN DE PALLIERES ARTIGNOSC SUR VERDON ESPARRON LES MAYONS SAINT PAUL EN FORET ARTIGUES FAYENCE LES SALLES SUR VERDON SAINT RAPHAEL AUPS FIGANIERES LORGUES SAINT TROPEZ BAGNOLS EN FORET FLASSANS SUR ISSOLE MAZAUGUES SAINT ZACHARIE BARGEME FLAYOSC MEOUNES LES MONTRIEUX SAINTE MAXIME BARGEMON FORCALQUEIRET MOISSAC BELLEVUE SALERNES BARJOLS FOX AMPHOUX MONS SEILLANS BAUDINARD SUR VERDON FREJUS MONTAUROUX SEILLONS SOURCE D ARGENS BAUDUEN GAREOULT MONTFERRAT SILLANS LA CASCADE BESSE SUR ISSOLE GASSIN MONTFORT SUR ARGENS ST MAXIMIN STE BAUME BRAS GINASSERVIS MONTMEYAN STE ANASTASIE SUR ISSOLE BRENON GONFARON NANS LES PINS TANNERON BRIGNOLES GRIMAUD NEOULES TARADEAU BRUE AURIAC LA BASTIDE OLLIERES TAVERNES CABASSE LA CELLE PIGNANS TOURRETTES CALLAS LA CROIX VALMER PLAN D AUPS TOURTOUR CALLIAN LA GARDE FREINET PONTEVES TOURVES CAMPS LA SOURCE LA MARTRE POURCIEUX TRANS EN PROVENCE CARCES LA MOLE POURRIERES TRIGANCE CAVALAIRE SUR MER LA MOTTE PUGET SUR ARGENS VARAGES CHATEAUDOUBLE LA ROQUE ESCLAPON RAMATUELLE VERIGNON CHATEAUVERT LA ROQUEBRUSSANNE RAYOL CANADEL VIDAUBAN CHATEAUVIEUX LA VERDIERE REGUSSE VILLECROZE CLAVIERS LE BOURGUET RIANS -

Le Luc En Provence

vers Secrets de village… Le Luc en Provence Cabasse 1 Place Pasteur 7 Le castellas 2 La Fontaine de l'Ormeau 8 La fontaine de la Galinesse 3 Place de la Convention 9 La chapelle Ste Anne 10 L'Eglise Notre Dame Le Luc en Provence 4 Maison de Jean Baptiste du Mont Carmel Apollinaire Le bas 11 L'ancienne maison Distance: 1,3 km l Start: Daudet car park 5 Locaux "Cercle Ravelet" des Andracs (Mairie) 6 La tour de l'horloge. 12 Le château des Vintimille A8 A stroll through the old town of Vieux-Luc reminds us of the Moyen âge XVI-XVIIème XVIII-XIXème XXème Mairie eventful, sometimes cruel history that shaped this administra- vers tive centre: a seigneury from the 11th century, a town where Flassans-sur- 7 Issole protestants could freely practise their religion, and a well-known 6 8 thermal spa in 1900. Rue Rue Combes 9 1 Place Pasteur: the so- Rue V. Hugo de la 10 called hexagonal tower was 5 Place built between 1517 and 1546. P de la République Liberté 11 It is 27 metres high, and has 4 three floors connected by an internal staircase. The top 3 12 floor has six tall, narrow semi- circular bay windows. There P Parking are gargoyles at the end of Daudet DN7 each entablature. This was an 2 vers early watchtower, giving war- Le Cannet-des- ning of any dangers from the N Maures east. The priory of St Pierre P adjoining the tower is belie- Parking 1 vers Combaluzier Les Mayons ved to date from the 13th 0 50 100m. -

PAPI Complet De L'argens Et Des Côtiers De L'estérel

PAPI Complet de l'Argens et des côtiers de l'Estérel Cartographie Syndicat mixte de l'argens| [email protected]| www.syndicatargens.fr| 09.72.45.24.91 PAPI de l'Argens et des côtiers de l'Esterel Programme d'Actions de Prévention des Inondations Carte 2 2016 - 2022 Relief et principaux sous-bassins versants de l'Argens µ Régusse Moissac- Bellevue Montferrat Bargemon La Verdière Ampus Châteaudouble Aups La B La Nartuby r Claviers L es 'E qu a e Varages u Tavernes Tourtour S a Fox-Amphoux La Bresque lé L'Endre e L'Endre Saint-Paul- L'Eau Salée Figanières Callas en-Forêt Villecroze LeR Saint-Martin Sillans-la-Cascade ey Salernes ran et Barjols av Bl Bagnols-en Pontevès Flayosc e La Cassole Draguignan L -Forêt La Florieye Le Reyran L'Argens Source L L Saint-Antonin e a Cotignac La Le Le Blavet C F N La Motte Brue-Auriac -du-Var lo R a a ri é r Entrecasteaux è t G s y a u Seillons-Source e l Trans-en b s y r a -d'Argens o -Provence n Ollières l e Châteauvert Puget-sur d Le Real e La L'Argens Amont Lorgues -Argens La Meyronne GGrande Montfort- Le Muy a Correns Garoronne sur-Argens L'Argens Moyenne n Carcès n Côtiers Taradeau L'Argens Aval e Bras L'A Le Thoronet rg Les Arcs Saint- en s Raphaël Saint-Maximin Roquebrune- -la-Sainte-Baume La Ribeirotte sur-Argens Fréjus Le Val Vins-sur-Caramy Cabasse Le C o u n l l o Le o e r u n Le Cauron u r a Tourves Vidauban Couloubrier b u C r Le Fournel Brignoles i o e e F r Le L Le Caramy Le Cannet- lle Le Luc des-Maures Ai La Celle Le Caramy Flassans L' Nans- Camps- Rougiers -sur-Issole les-Pins -

Analyse Environnementale Du Fuseau Ferrier

PRESENTATION DE L'ITINERAIRE NORD-TOULON - PLAINE DES MAURES LGV PACA : Préparation du débat public (Etudes d'environnement complémentaires) A8 84 06 NICE L G V GRASSE A8 A7 A51 M é d i te r ra n é e A8 83 DRAGUIGNAN AIX-EN-PROVENCE A51 A7 A8 A52 A8 BRIGNOLES 13 A55 A501 A57 A50 MARSEILLE A50 TOULON A570 DECEMBRE 2004 LIGNE A GRANDE VITESSE EN REGION PACA PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn dddeee lll’’’iiitttiiinnnééérrraaaiiirrreee NNNooorrrddd---TTTooouuulllooonnn ––– PPPlllaaaiiinnneeesss DDDeeesss MMMaaauuurrreeesss LGV PACA : Préparation du débat public 1 Sommaire I PREAMBULE ................................................................................................................................................................... 3 II PRESENTATION GENERALE DU COULOIR D’ÉTUDE......................................................................................... 5 II.1 CARACTERISTIQUES DU COULOIR D’ÉTUDE...................................................................................................................... 5 II.2 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE.............................................................................................................................................. 5 II.3 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE............................................................................................................................................ 5 III OCCUPATION DU SOL................................................................................................................................................. -

Secteurs Des Assistantes Sociales Site Du Var

Secteurs des Assistantes sociales Site du Var Les Le Bourguet Chateauvieux Salles Brenon La Martre Trigance Vinon Aiguines La Bastide Baudinard Bargème Bauduen La Roque St Julien Artignosc Comps Esclapon Mons Ginasservis Régusse Vérignon La Verdière Seillans Montmeyan Moissac Rians Aups Montferrat Bargemon Callian Esparron Varages Tavernes Ampus Fayence Fox Amphoux Artigues Tourtour Chateaudouble Claviers Tourettes Montauroux St Sillans Tanneron Martin Barjols SalernesVillecroze Ponteves Figanières Callas St Paul Brue Pourrières Flayosc Auriac Entrecasteaux DRAGUIGNAN Bagnols Les Adrets Seillons Chateauvert Cotignac Ollières St Antonin La Motte Trans Bras Correns Monfort Lorgues Pourcieux St Maximin Carcès Taradeau Le Muy Puget sur Argens St Raphaël Le Val Les Arcs Vins Cabasse Le Thoronet Fréjus Tourves Roquebrune Mme Mylène GEOFFROY Brignoles St Zacharie Vidauban La Celle Agence de Brignoles Nans les Rougiers Le Luc Le Cannet Pins Camps Flassans Ste Maxime Accueil sur Rendez-Vous Mazaugues Tél : 04 94 69 68 84 Plan d’Aups La Roquebrussanne Forcalqueiret Besse Plan de Ste Gonfaron La Garde Mail : [email protected] Garéoult Anastasie la Tour Riboux Carnoules Freinet Signes Rocbaron Les Mayons Néoules Pignans Puget-Ville Grimaud Méounes Cuers St Tropez Mme Marie TIREAU Le Castellet Belgentier Pierrefeu Collobrières Cogolin Gassin La Cadière Le Ramatuelle Agence de Brignoles Beausset Solliès-Toucas La Môle La Croix Accueil sur Rendez-Vous Solliès Solliès Le Revest Pont Valmer Evenos Ville Cavalaire Tél : 04 94 69 68 88 -

GONFARON, V1 2 2 8 8 4 4 GONFARON - FRANCE N " 0 ' 0 3 °

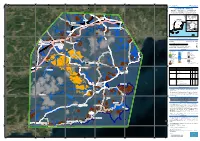

270000 280000 290000 300000 310000 320000 6°10'0"E 6°20'0"E 6°30'0"E 6°40'0"E N " 0 ' 0 0 0 GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR541 0 0 3 ° 0 0 3 0 0 4 Int. Charter Act. ID: N/A Product N.: 01GONFARON, v1 2 2 8 8 4 4 GONFARON - FRANCE N " 0 ' 0 3 ° 3 Wildfire - Situation as of 20/08/2021 4 Delineation MONIT03 - Overview map 01 Alpes-Maritimes Le Muy ! ! Les Arcs Provence-Alpes-Cote United North Sea d'Azur Kingdom Belgium English Channel Taradeau Paris Germany ! ^ Gonfaron(!(! 01 Austria France Var Bay of Switzerland Biscay Italy Roquebrune-sur-Argens ! Mediterranean Sea Spain Mediterranean Sea Vidauban Balearic Sea ! 10 km 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8 4 4 Cartographic Information 1:80000 Full color A1, 200 dpi resolution Le Luc ! ! 0 1.5 3 6 Le Cannet-des-Maures Aire de ravitaillement km avions bombardier d'eau Aérodrome Grid: WGS 1984 UTM Zone 32N map coordinate system Le Luc - Le Tick marks: WGS 84 geographical coordinate system ± Cannet Legend ! ! ! ! ! ! ! ! Crisis Information Hydrography Transportation ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Burnt Area Coastline Highway ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! General Information !! ! River Primary Road ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! Area of Interest !! ! ! !! ! ! ! Stream Secondary Road !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Not Analysed ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! Lake Long-distance railway ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! Administrative boundaries -

Besse-Sur-Issole Cabasse-Sur-Issole Le Cannet-Des-Maures Carnoules Flassans-Sur-Issole Gonfaron Le Luc-En-Provence Les Mayons Pi

BESSE-SUR-ISSOLE CABASSE-SUR-ISSOLE LE CANNET-DES-MAURES CARNOULES FLASSANS-SUR-ISSOLE GONFARON LE LUC-EN-PROVENCE LES MAYONS PIGNANS PUGET-VILLE LE THORONET LE MOT DU PRÉSIDENT .......................................................................... 04/05 40 élus au service de Cœur du Var..........................................08 11 villes et villages pour un seul et même territoire.............10 Le fonctionnement de Cœur du Var.......................................12 ZOOM SUR LE CŒUR DU VAR Les chiffres clés 2019..................................................................14 1 2019 en Cœur du Var...................................................................16 CŒUR DU VAR, Territoire de projets..............................................20 La préservation de l’environnement..............22 TERRITOIRE D’AVENIR L’enfance et la jeunesse.....................................26 2 Le numérique.........................................................28 TABLE Le développement économique......................................32 LE DÉVELOPPEMENT L’agriculture.................................................................36 DU TERRITOIRE La promotion touristique..................................................38 DES MATIÈRES 3 L'aménagement du territoire............................................40 LA PRÉSERVATION DU CADRE ET DE LA QUALITÉ DE VIE La GEMAPI et l’assainissement non collectif........................46 La protection de la forêt.........................................................48 4 La solidarité..........