Die Reichskanzlei 1933-1945

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cr^Ltxj

THE NAZI BLOOD PURGE OF 1934 APPRCWBD": \r H M^jor Professor 7 lOLi Minor Professor •n p-Kairman of the DeparCTieflat. of History / cr^LtxJ~<2^ Dean oiTKe Graduate School IV Burkholder, Vaughn, The Nazi Blood Purge of 1934. Master of Arts, History, August, 1972, 147 pp., appendix, bibliography, 160 titles. This thesis deals with the problem of determining the reasons behind the purge conducted by various high officials in the Nazi regime on June 30-July 2, 1934. Adolf Hitler, Hermann Goring, SS leader Heinrich Himmler, and others used the purge to eliminate a sizable and influential segment of the SA leadership, under the pretext that this group was planning a coup against the Hitler regime. Also eliminated during the purge were sundry political opponents and personal rivals. Therefore, to explain Hitler's actions, one must determine whether or not there was a planned putsch against him at that time. Although party and official government documents relating to the purge were ordered destroyed by Hermann GcTring, certain materials in this category were used. Especially helpful were the Nuremberg trial records; Documents on British Foreign Policy, 1919-1939; Documents on German Foreign Policy, 1918-1945; and Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1934. Also, first-hand accounts, contem- porary reports and essays, and analytical reports of a /1J-14 secondary nature were used in researching this topic. Many memoirs, written by people in a position to observe these events, were used as well as the reports of the American, British, and French ambassadors in the German capital. -

Wilhelm Leuschner, Freimaurer Und Führender Kopf Des Widerstandes2

internetloge.de Friedhelm Pitz1 Wilhelm Leuschner, Freimaurer und führender Kopf des Widerstandes2 Wilhelm Leuschner, der am 15. Juni 1890 in Bayreuth als Sohn eines Ofensetzers geboren3 worden war, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Er konnte nur die Volksschule und kurze Zeit eine Fortbildungsschule besuchen. Zeit seines Lebens drängte es ihn daher, durch Selbststudium sein Wissen zu erweitern. Er fing früh an, im Fernunterricht Mathematik zu lernen und sich fremde Sprachen anzueignen und war stets mit Lesen beschäftigt — wo er ging und stand, hatte er irgendein Buch bei sich. Er besuchte vom 15. Oktober 1909 bis zum 11. März 1910, also während des Wintersemesters, die Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Sein Abgangszeugnis wies in sämtlichen Fächern — Freihandzeichnen, Ornament- und Pflanzenmodellieren, Stillehre, Kunstgeschichte mit Geschichte der technischen Künste — die Zensur 1 auf. Mit 20 Jahren kam er 1910 nach Darmstadt, um eine Stellung bei der angesehenen Hofmöbelfabrik Julius Glückert4 anzunehmen. Am 9. September 1911 heiratete er.5 Den 1. Weltkrieg verbrachte Leuschner an der Westfront.6 1 Br. Friedhelm Pitz schrieb vorliegende Abhandlung bereits im Jahr 1966 und ist dabei geprägt von der relativen räumlichen (Darmstadt) und zeitlichen Nähe zu Menschen und beschriebenen Ereignisse. Die Fußnoten in dieser Abhandlung wurden nachträglich zum besseren Verständnis der Komplexität der Ereignisse eingefügt, wobei überwiegend wikipedia.org als Quelle diente. 2 2019 wird der Aufstand des Gewissens vom 20. Juli 1944 - Attentat auf Hitler - schon 75 Jahre hersein. Hitler meint in seiner Rundfunkansprache nur eine "ganz kleine Clique ehrgeiziger Offiziere" als Attentäter vor sich zu haben, doch er sah zuerst nur die "Spitze des Eisbergs". -

The FAU Digital Library!

. ,.•! ) ·· . Periodic Reports on THE ~liSH POSITION published by THE INSTITUTE OF JEViiSH AFFAIRS VOL. III Number 5 .May. 1962 Institute of Jewish At'faj.rs World Jewish Congress 15 East 84th Street New York 28 N. Y. ' .·' . 1 t TABLE OF CONTENTS Page I. ADOLF EICHMANN IS DEAD -- WHAT ABOUT THE OTHER EICHMANNS? •••••••••••••-:-1" II. REPORT FROM MOROCCO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 III. ANTI-JEWISH ACTION ••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 5 1. Argentina •••••••••••••• 5 7. ItalY••••••••••••••••••••••••• 8 2. Austria. • .•••••••••••••• 5 8. Mexico•••••••••••••••••••••••• 8 3. c~eohoslovakia ••••••••• 6 9. Norway•••••••••••••••••••••••• 8 4. Egypt•••••••••••••••••• 6 10. Uruguay••••••••••••••••••••••• 8 5_. Germany •••••••••••.•••• 7 11, USA ••••••• ••••••••••••••••• • • • 9 6. Great Britain •••••.••••• 7 12. USSR•••••••••••••••••••••••••• 9 'N. PROSECUTION OF WAR CRIMINAlS •••• ••••••••. •••• •••••••• ••••••••••• ••• ••••• 9 1. Austria•••••••••••••••• 9 3. Germany ••••••••••••••••••••••• lO 2. Belgium•••••••••••••••• 10 4. USSR ••••.•••••••••••••••••••• 12 V. MISCELLANEOUS EVENTS •••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • 12 1. Algeria ••••••••••••••••• l2 18. Iraq • •• ·• •••••••.••••••.••••• • •• 22 2. Argentina ••••••••••••••• l3 19. Israel ••••••••••••••••••••••• 22 3. Belgium ••••••••••••••••• 14 20. ItalY•••••••••••••••••••••••• 22 4. Brazi1••••••••••••••••••14 21. Jamaica•••••••••••••••••••••• 22 5. Bu1garia •••••••••••••••• l4 22. Morocco•••••••••••••••••••••• -

Dissertationcarinasimon.Pdf (3.051Mb)

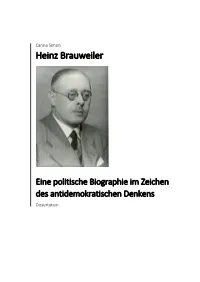

Carina Simon Heinz Brauweiler Eine politische Biographie im Zeichen des antidemokratischen Denkens Dissertation Heinz Brauweiler Eine politische Biographie im Zeichen des antidemokratischen Denkens Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades der Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) eingereicht im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Universität Kassel vorgelegt von Carina Simon 2016 Disputation am 22.5.2017 Danksagung Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, einigen Menschen meinen Dank auszusprechen, ohne deren Hilfe die Abgabe meiner Doktorarbeit nur schwer vorstellbar gewesen wäre. An erster Stelle danke ich meinen Betreuern Professor Dr. Winfried Speitkamp und Professor Dr. Jens Flemming. Letzterer hat mich von Beginn meines Studiums an begleitet. Ohne Professor Dr. Flemming wäre meine Begeisterung für das Studium der Geschichte und die Entscheidung für eine Dissertation nie in dem Maße vorstellbar gewesen. Er hat mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, mir geholfen, auch wenn es einmal schwerere Phasen gab. Darüber hinaus danke ich Herrn Professor Dr. Dietmar Hüser und Herrn Professor Dr. Friedhelm Boll sowie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Geschichte der Universität Kassel, hier ganz besonders Silke Stoklossa-Metz. Darüber hinaus möchte ich mich bei Dr. Christian Wolfsberger (✝) und Gerd Lamers vom Stadtarchiv Mönchengladbach für ihre Hilfe bedanken; sowie bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der verschiedenen Archive und Bibliotheken, die ich zu Recherchezwecken aufgesucht habe. Weiterhin danken möchte ich der B. Braun Melsungen AG für ihre finanzielle Unterstützung im Rahmen meines Stipendiums, was mir über einen langen Zeitraum ein sorgenfreies Arbeiten ermöglichte. Danken möchte ich vor allem meiner Familie, hier vor allem meinen Eltern, Hella und Alexander Simon und meinem Bruder Christopher Simon. -

APOCALYPSE Setting 1995(Quarkx)

David Irving is the son of a Royal Navy commander. Educated at Imperial College of Science & Technology and at University College London, he subsequently spent a year in Germany working in a steel mill and perfecting his fluency in the language. Among his thirty books the best-known include Hitler’s War, The Trail of the Fox: The Life of Field-Marshal Rommel, Accident, the Death of General Siko- rski, The Rise and Fall of the Luftwaffe and Göring: a Biography. He has translated several books by other authors. He lives in Grosvenor Square, London, and is the father of five daughters. In 1963 he published his first English language book, The Destruction of Dresden. Translated and published around the world, it became a best-seller in many countries. The present volume, Apocalypse 1945, revises and updates that work on the basis of information which has become available since 1963. DAVID IRVING APOCALYPSE 1945 The Destruction of Dresden F FOCAL POINT Copyright © Focal Point, London 1995 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied, or transmitted save with written permission of in accordance with the provisions of the Copyright Act 1956 (as amended). Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. The Destruction of Dresden was first published in Great Britain by William Kimber & Co. Ltd 1963, in a revised and updated edition in 1971 by Corgi Books Ltd, and by Papermac, a division of Macmillan Publishers Ltd, in 1985. -

Frauen Gegen Hitler

Martha Schad Frauen gegen Hitler Schicksale im Nationalsozialismus Der Abdruck des Gedichts „Memento» von Mascha Kaléko, entnommen aus: Mascha Kaléko, Verse für Zeitgenossen, Verlag Eremiten-Presse, Düsseldorf 1978, erfolgte mit freundlicher Genehmigung von Gisela Zoch-Westphal. Meinen Enkelkindern Maximilian und Magdalena Epp Umwelthinweis: Dieses Buch und der Schutzumschlag wurden auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die Einschrumpffolie – zum Schutz vor Verschmutzung – ist aus umweltverträglichem und recyclingfähigem PE-Material. Ungekürzte Lizenzausgabe der RM Buch und Medien Vertrieb GmbH und der angeschlossenen Buchgemeinschaften Copyright © 2001 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München Umschlag- und Einbandgestaltung: Bille Fuchs Umschlagfotos: AKG Berlin (links), Humboldt Universität Berlin (Mitte), Erich Maria Remarque Gesellschaft (rechts), Ullstein Bilderdienst (2. v. links, 2. v. rechts, Hintergrund) Satz: Gramma GmbH, München Druck und Bindung: Wiener Verlag, Himberg Printed in Austria 2001 Buch-Nr. 01008 2 www.derclub.de Eingescannt mit OCR-Software ABBYY Fine Reader INHALT Vorwort und Dank ........................................................................... 9 HITLERS FRÜHE GEGNERINNEN ............................................ 11 Constanze Hallgarten .................................................................... 13 Dorothy Thompson ........................................................................ 51 Bella Fromm ...................................................................................