Gidy (45) Dossier De Demande D'autorisation Environnementale Unique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Présentation Communauté De Communes De La Beauce Loirétaine

EPCI 08 MARS 2021 Un projet commun Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété du groupe SFR. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lequel il a été établi et transmis. Il ne peut être ni reproduit ni divulgué à des tiers, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord préalable exprès et écrit du groupe SFR. / SFR COLLECTIVITÉS / 1 INTERLOCUTEURS DEPARTEMENT DU LOIRET Vice-Président Frédéric NERAUD – [email protected] Responsable aménagement numérique du territoire et SIG Olivier LEGROS – 02 36 99 26 35 Chargé de Mission aménagement numérique Xavier GAMBILLON - 06 77 80 92 62 LOIRET THD – LORET FIBRE Agence Loiret : 02 18 69 15 11 114 rue Henri Becquerel 45770 SARAN Directeur Général Olivier DENQUIN - 01 86 52 67 69 / 06 28 09 92 71 Directeur Général Adjoint - Responsable des Relations avec les Collectivités Gilles GAVET - 06 20 78 15 02 Assistante DSP Annabelle LHOMME - 02 18 69 15 11 Responsable Déploiement Ludovic UVETEAU - 01 86 52 66 87 / 06 27 66 47 50 2 NOUVEAU PROJET DE DSP LOIRET: « GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE A L’ABONNÉ» (LYSSEO PHASE 2) ❑ Contexte du Loiret • ZTD : Orléans • ZMD : agglo Orléans (SFR), Montargis et St Jean de Braye (OR) • DSP Medialys : → ADSL + FTTO lancée en 2004 • Lysséo phase 1: 40 communes FTTH (90 000 prises) + MED sur + 100 communes + THD Radio ❑ Lysséo phase 2 (Généralisation de la fibre à l’abonné) • Complément de la DSP Loiret THD → 262 Communes /121 323 prises • Déploiement en 36 mois • 40 communes prioritaires à déployer en 2 ans -

PV Séance 11-07-19 À Saint Ay

PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL Séance du 11 Juillet 2019 Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi le 11 Juillet 2019 à 17h00 à la salle des Mariages de Saint-Ay, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUILLERIER. Étaient présents Mesdames et Messieurs les délégué(e)s du PETR : Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de la BEAUCE LOIRÉTAINE, Mesdames et Messieurs : Miriane BONHOMMET (Sougy), Annick BUISSON (Gidy), Joël CAILLARD (Gémigny), Eric DAVID (Sougy), Pascal GUDIN (Artenay), Hubert JOLLIET (Chevilly), Christophe LLOPIS (Rouvray Ste Croix), Alain LOISEAU (Cercottes) Pascale MINIERE (Boulay les Barres), Claude PELLETIER (Chevilly), Benoît PERDEREAU (Gidy), Dominique PERRON (Gidy), Yves PINSARD (Bucy St Lyphard), Jean-Guy ROBLIN (Bricy), Christophe SOUCHET (Trinay), Bernard TEXIER (Chevilly), Magali TROUVÉ (Patay), Jean- Bernard VALLOT (St Péravy la Colombe), Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES DES TERRES des VAL DE LOIRE, Mesdames et Messieurs : Anita BENIER (Baccon), Géraldine BOISSONNET-BRISSET (Charsonville), Jean-Paul BRIHAY (Le Bardon), Alain CHAMPENNOIS (Villermain), Édith CHARDON (Tavers), Gérard CORGNAC (Cléry Saint André), Danielle COROLEUR (Mézières lez Cléry), Frédéric CUILLERIER (Saint-Ay), David FAUCON (Beaugency), Michel FAUGOUIN (Chaingy), Jean-Pierre FROUX (Lailly en Val), Bertrand HAUCHECORNE (Mareau aux Prés), Brigitte LASNE-DARTIAILH (Baule), Béatrice PERDREAU (Rozières en Beauce), Jean-Paul ROUSSARIE (Huisseau sur Mauves), Avait donné pouvoir : Madame Pauline MARTIN (Meung sur -

Élaboration Du Plan Local D'urbanisme De La Communauté De Communes De La Beauce Loirétaine

Département du Loiret PLUi de la CC Beauce Loirétaine – Mars 2017 Élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine PORTER A CONNAISSANCE DE L'ETAT Source DDT 45 Fascicule 2 Le cadre juridique du territoire Mars 2017 1 Département du Loiret PLUi de la CC Beauce Loirétaine – Mars 2017 L’objectif de ce fascicule est de présenter le cadre juridique qui concerne spécifiquement la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine qui par délibération du 29 septembre 2016 a prescrit l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur la totalité de son territoire. Ce territoire d'une population de 16 424 habitants (INSEE 2014) et d’une surface de 40 101 hectares comprend 23 communes : Artenay, Boulay les Barres, Bricy, Bucy le Roi, Bucy Saint Liphard, Cercottes, Chevilly, Coinces, Gémigny, Gidy, Huêtre, La Chapelle Onzerain, Lion en Beauce, Patay, Rouvray Sainte Croix, Ruan, Saint Péray la Colombe, Saint Sigismond, Sougy, Tournoisis, Trinay, Villamblain, Villeneuve sur Conie. 2 Département du Loiret PLUi de la CC Beauce Loirétaine – Mars 2017 SOMMAIRE 1. Les documents à respecter ou à prendre en compte 1.1 Documents avec lesquels le PLU devra être compatible - Le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) du Pays Beauce Loire- - Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne - Le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Nappe de Beauce - Le Plan de gestion des risques inondation (PGRI) Loire-Bretagne 1.2 Documents que le PLU devra prendre en compte : - Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) - Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET), le Plan Climat Énergie Régional (PCER) - Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) - Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). -

4 Etat Inital Environnement.Pdf

Diagnostic et état initial de l’environnement État initial de l’environnement État initial de l’environnement 2 Le milieu physique Les risques Le climat et la géologie p Les risques d’inondation p Les risques de mouvement de terrain p La ressource en eau p Le risque industriel p L'utilisation de l'eau et l'assainissement p Le transport de matières dangereuses (TMD) p Le SAGE Nappe de Beauce et localisation des zones humides probables p Les énergies Le milieu naturel L’énergie éolienne p Les espaces naturels p La consommation d’énergie p La trame verte et bleue SRCE et SCOT p Le transport p Des zones de protections… p Les potentialités du territoire p Les déchets Paysage et patrimoine naturel Paysage p Patrimoine naturel p Les pollutions et nuisances Les pollutions de l’air p Les pollutions du sol p Les pollutions sonores p Les pollutions lumineuses p Les pollutions olfactives p État initial de l’environnement 3 Le milieu physique Le climat et la géologie Climat Les données climatiques de la station météorologique d’Orléans Bricy sont applicables au périmètre d’étude (températures, précipitations, ensoleillement et vent) et sont caractéristiques d’un climat tempéré de type océanique dégradé. Il est caractérisé par des hivers doux et pluvieux et par des étés frais et humides. L’ensoleillement annuel est de 1747 heures. Les vents dominants soufflent en direction Sud-Ouest. L’évolution climatique se traduit sur le territoire par des périodes de sécheresse importantes d’une part, et par de fortes précipitations engendrant des inondations par débordement des cours d’eau temporaires d’autre part. -

Numéro 18 - 2015

www.coinces.fr Numéro 18 - 2015 LE MOT DU MAIRE Je me dois de débuter ce bulletin municipal par un hommage à la mémoire des victimes décédées lors des évènements de 2015. Ma pensée va vers les familles endeuillées et tous ceux qui ont été traumatisés par ce drame. Je ne peux que leur souhaiter la paix en cette nouvelle année 2016. Nous devons une fois de plus rester vigilants sur l’évolution de la société et ses dérives potentielles. Dans notre commune, de nombreux travaux ont été mis à exécution cette année. Nous pouvons citer : - Les travaux d’amélioration devant la mairie avec la suppression du mur, la reconstruction des piliers de chaque côté et un début d’aménagement devant celle-ci. - La métamorphose du carrefour de la rue d’Orléans et de la rue de la Gare suite à l’acquisition d’une partie du jardin à l’angle de ces rues. Chacun pourra apprécier le travail effectué par le personnel technique de la commune. - La validation de la carte communale, document d’urbanisme de la commune, par l’Etat et le Pays Loire-Beauce ayant la responsabilité du SCOTT. - Le reprofilage de la route reliant Coinces à St Péravy La Colombe par Chesne. Celle-ci étant devenue communautaire, les travaux se sont faits sous l’égide de la communauté de communes. Concernant la mairie, une réflexion est actuellement menée pour une refonte intérieure et une mise en accessibilité de celle-ci. Cela est obligatoire. Votre communauté de communes est sur une bonne trajectoire avec des prises de compétences pour la faire évoluer et développer son secteur géographique. -

Proces-Verbal

PROCES-VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE SPORTIVE ET DES CALENDRIERS - N° 11 Bis SITUATION DES MATCHES REPORTES au 13/11/2019 Réunion du : Mercredi 13 Novembre 2019 à 17h00 à : Présidence : Michel CASSEGRAIN Magali DE BONNEFOY - - Marc CASSEGRAIN - Laurent HATTON -Patrick MINON - Jean- Présent(s) : Louis RODRIGUEZ - Alain THILLOU Excusé(s) : Ludovic GERARD Rappel de l'article 15 alinéa 13 des Règlements Généraux de la Ligue et de ses Districts : " Dans l'hypothèse où le terrain de l'équipe recevante est déclaré impraticable en conformité avec les dispositions de l'alinéa 2 du présent article , et si la rencontre "retour" a déjà été arrêtée ou reportée une fois pour cause d'intempéries, la Commission Sportive peut inverser ou modifier le lieu de la rencontre du match "retour" et appliquer l'article 9.4" Matches fixés par la Commission MAJ le 13/11/2019 DU : Date ultérieure Matchs reportés "Seniors" par compétition N° match Date initiale Compétition Poule Match Nelle date A jouer avant 21437982 15-sept Seniors Départemental 1 0 FC VO 1 Boigny Chécy AVT G 1 à fixer 21438013 10-nov Seniors Départemental 1 0 Baccon Huisseau AS 1 Neuville SP 1 à fixer 21438145 10-nov Seniors Départemental 2 A Chaingy St Ay 2 Orléans ASPTT 1 à fixer 21438246 15-sept Seniors Départemental 2 B SC Malesherbois F. 1 Ingré FCM 2 à fixer en semaine 21438279 10-nov Seniors Départemental 2 B Coullons FC 1 Chalette s/Loing SC 1 8-déc. 21438408 10-nov Seniors Départemental 3 A Cléry AS 1 Escale Orléans 2 à fixer 21438410 10-nov Seniors Départemental 3 A FCAC 1 La Chapelle St Mesmin US 1 à fixer 21438411 10-nov Seniors Départemental 3 A Coulmiers Epieds AMS 1 Boulay Bricy Gidy 1 à fixer 21438512 15-sept Seniors Départemental 3 B Ormes St Péravy FC 1 St Benoit AS 1 22-déc. -

Chantiers Sur Les Routes 0.Pdf

Ramoulu - RD823 Aiguillage et tirage de fibre optique ESSONNE Le Malesherbois - RD2152 Chantiers sur les routes Maintenance du radar tronçon SemaineSemaine 27,27, 55 auau 1111 juilletjuillet 20212021 N Marsainvilliers - RD823 SEINE-ET-MARNE Aiguillage et tirage Le Malesherbois - RD2152 de fibre optique Maintenance du Jouy-en-Pithiverais radar tronçon EURE-ET-LOIR - RD845 Transport de boue Mareau-aux-Bois - RD845 Réfection de chaussée sur Dadonville - RD623 le tourne à gauche RD 2152 Création d'un giratoire Chevannes - RD33 Réparation du réseau Escrennes - RD845 Orange sous accotement Transport de boue Préfontaines Préfontaines Griselles - RD115 - RD31 Mise en place - RD31 Tirs de mines d'une écluse avec Tirs de mines alternat B15 C18 pour Jouy-en-Pithiverais l'arrêt bus scolaire - RD845 De La Selle-sur-le-Bied à Chantecoq - RD32 Transport de boue Intervention sur le réseau de télécommunication souterrain De Thorailles à Louzouer - RD115 Courtemaux - RD332 De Laas à Bouzonville Intervention sur le réseau de télécommunication souterrain Intervention sur le réseau de télécommunication souterrain aux-Bois - RD833 Pannes - RD94 De Chantecoq à Chuelles - RD816 Bricy - RD836 Réfection de chaussée Réparation du réseau De Louzouer à La Chapelle Gidy - RD702 De Ouzouer-sous Intervention sur le réseau de télécommunication souterrain Prestation d'aiguillage Cercotts. RD102 Orange sous accotement Saint-Sépulcre - RD128 Boulay-les-Barres - RD836 et tirage fibre optique PrestationPresttn. d'agllg. d'aiguillage et Bellegarde à Quiers Intervention sur -

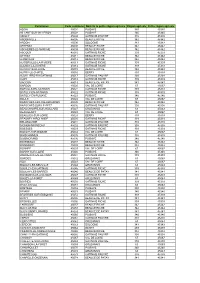

Les Communes Du Loiret

Communes Code commune Nom de la petite région agricole Région agricole Petite région agricole ADON 45001 PUISAYE 340 45340 AILLANT-SUR-MILLERON 45002 PUISAYE 340 45340 AMILLY 45004 GATINAIS PAUVRE 338 45338 ANDONVILLE 45005 BEAUCE RICHE 342 45342 ARDON 45006 SOLOGNE 343 45343 ARTENAY 45008 BEAUCE RICHE 342 45342 ASCHERES-LE-MARCHE 45009 BEAUCE RICHE 342 45342 ASCOUX 45010 GATINAIS RICHE 339 45339 ATTRAY 45011 BEAUCE RICHE 342 45342 AUDEVILLE 45012 BEAUCE RICHE 342 45342 AUGERVILLE-LA-RIVIERE 45013 GATINAIS RICHE 339 45339 AULNAY-LA-RIVIERE 45014 GATINAIS RICHE 339 45339 AUTRUY-SUR-JUINE 45015 BEAUCE RICHE 342 45342 AUTRY-LE-CHATEL 45016 BERRY 439 45439 AUVILLIERS-EN-GATINAIS 45017 GATINAIS PAUVRE 338 45338 AUXY 45018 GATINAIS RICHE 339 45339 BACCON 45019 BEAUCE DE PATAY 341 45341 BARDON 45020 VAL DE LOIRE 67 45067 BARVILLE-EN-GATINAIS 45021 GATINAIS RICHE 339 45339 BATILLY-EN-GATINAIS 45022 GATINAIS RICHE 339 45339 BATILLY-EN-PUISAYE 45023 PUISAYE 340 45340 BAULE 45024 VAL DE LOIRE 67 45067 BAZOCHES-LES-GALLERANDES 45025 BEAUCE RICHE 342 45342 BAZOCHES-SUR-LE-BETZ 45026 GATINAIS PAUVRE 338 45338 BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD 45027 ORLEANAIS 63 45063 BEAUGENCY 45028 VAL DE LOIRE 67 45067 BEAULIEU-SUR-LOIRE 45029 BERRY 439 45439 BEAUNE-LA-ROLANDE 45030 GATINAIS RICHE 339 45339 BELLEGARDE 45031 GATINAIS PAUVRE 338 45338 BIGNON-MIRABEAU 45032 GATINAIS PAUVRE 338 45338 BOESSES 45033 GATINAIS RICHE 339 45339 BOIGNY-SUR-BIONNE 45034 VAL DE LOIRE 67 45067 BOISCOMMUN 45035 GATINAIS PAUVRE 338 45338 BOISMORAND 45036 PUISAYE 340 45340 BOISSEAUX 45037 -

ÉTAT D'avancement Des Documents D'urbanisme SD / SCOT

PRÉFET DU LOIRET PRÉFET DU LOIRET Direction départementale des territoires Service Urbanisme, Aménagement et Développement du Territoire Département Aménagement du Territoire / Pôle Planification ÉTAT D’AVANCEMENT Des documents d'urbanisme SD / SCOT, POS / PLU, cartes communales PVR Des droits de préemption DPU, ZAD N° 71, 1er janvier 2019 SOMMAIRE LES DOCUMENTS D'URBANISME DANS LE LOIRET I - DONNEES STATISTIQUES GENERALES 1 - Schémas de Cohérence Territoriale - Carte 7 SCOT du Loiret - Schéma de cohérence Territoriale d’Orléans Métropole - Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Giennois - Schéma de Cohérence Territoriale du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais - Schéma de Cohérence Territoriale du Montargois en Gâtinais - Schéma de Cohérence Territoriale du PETR Loire Beauce - Schéma de Cohérence Territoriale du PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne - Schéma de Cohérence Territoriale de la CC Portes de Sologne 2 - Cartographie - EPCI à fiscalité propre en vigueur au 1er janvier 2017 - Couverture départementale des documents d'urbanisme PLU / cartes communales - Délimitation des secteurs d’intervention des chargés d’études planification - Repérage des communes II - ETAT D'AVANCEMENT DES PROCEDURES PAR COLLECTIVITE 1 - Plans d'occupation des sols (POS), plans locaux d'urbanisme communaux (PLU) et intercommunaux (PLUi) - Etat des POS opposables au 01 janvier 2019 - Historique de l’élaboration des plans d'occupation des sols - Phases d'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) - Phases d'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux -

CC De La Beauce Loirétaine (Siren : 200035764)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC de la Beauce Loirétaine (Siren : 200035764) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Patay Arrondissement Orléans Département Loiret Interdépartemental non Date de création Date de création 21/12/2012 Date d'effet 26/12/2012 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Thierry BRACQUEMOND Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Mairie Numéro et libellé dans la voie 1 rue Trianon Distribution spéciale Code postal - Ville 45310 PATAY Téléphone Fax Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 17 085 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 42,60 Périmètre Nombre total de communes membres : 23 Dept Commune (N° SIREN) Population 45 Artenay (214500084) 1 950 45 Boulay-les-Barres (214500464) 1 036 45 Bricy (214500555) 567 45 Bucy-le-Roi (214500589) 181 45 Bucy-Saint-Liphard (214500597) 187 45 Cercottes (214500621) 1 503 45 Chevilly (214500936) 2 699 45 Coinces (214500993) 533 45 Gémigny (214501520) 213 45 Gidy (214501546) 2 064 45 Huêtre (214501660) 292 45 La Chapelle-Onzerain (214500746) 122 45 Lion-en-Beauce (214501835) 140 45 Patay (214502486) -

PV Séance 21 03 2019 À Coulmiers

PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL Séance du 21 mars 2019 Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi le 21 mars 2019 à 18h00 à la salle des fêtes Emile Gilbert de Coulmiers, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUILLERIER. Étaient présents Mesdames et Messieurs les délégué(e)s du PETR : Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de la BEAUCE LOIRÉTAINE, Mesdames et Messieurs : Jean-Luc BEURIENNE (Patay), Miriane BONHOMMET (Sougy), Thierry BRACQUEMOND (Huêtre), Annick BUISSON (Gidy), Joël CAILLARD (Gémigny), Thierry CLAVEAU (Villamblain), Jean DUMOUTIER (Ruan), Pascal GUDIN (Artenay), Lucien HERVÉ (Coinces), Gérard HUCHET (Tournoisis), Hubert JOLLIET (Chevilly), Christophe LLOPIS (Rouvray Ste Croix), Pascale MINIERE (Boulay les Barres), Claude PELLETIER (Chevilly), Benoît PERDEREAU (Gidy), Dominique PERRON (Gidy), Françoise PROUST (Sougy), Jean-Guy ROBLIN (Bricy), Isabelle ROZIER (Patay), Martial SAVOURÉ-LEJEUNE (Cercottes), Christophe SOUCHET (Trinay), Bernard TEXIER (Chevilly), Jean-Bernard VALLOT (St Péravy la Colombe), Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES DES TERRES des VAL DE LOIRE, Mesdames et Messieurs : Anita BENIER (Baccon), Odile BRET (Beauce la Romaine - Ouzouer le Marché), Édith CHARDON (Tavers), Gérard CORGNAC (Cléry Saint André), Danielle COROLEUR (Mézières lez Cléry), Frédéric CUILLERIER (Saint-Ay), Yves FAUCHEUX (Epieds en Beauce), Michel FAUGOUIN (Chaingy), Roger BAUNÉ (St Laurent des Bois), Jean-Paul BRIHAY (Le Bardon), Elisabeth MANCHEC (Coulmiers), Arnold NEUHAUS (Villermain), Christian ROUBALAY (Prénouvellon), Jean-Paul ROUSSARIE (Huisseau sur Mauves), Daniel THOUVENIN (Villorceau), Pierre TRUBLARD (La Colombe), Bruno VIVIER (Charsonville), Avait donné pouvoir : Monsieur Jean-Pierre FROUX (Lailly en Val) à Elisabeth MANCHEC (Coulmiers), Ainsi que Mesdames et Messieurs : Brigitte LAMY (Boulay les Barres), Marc LEBLOND (Patay), Thomas POINTEREAU (Chambre d’agriculture du Loiret), Michel POMMIER (Rozieres en Beauce). -

100 % Couverte Ou Partiellement Couverte Amilly Cercottes

Commune : 100 % couverte ou partiellement couverte Amilly Cercottes Engenville Andonville Césarville-Dossainville Épieds-en-Beauce Artenay Chailly-en-Gâtinais Erceville Aschères-le-Marché Chaingy Escrennes Ascoux Châlette-sur-Loing Estouy Attray Chambon-la-Forêt Fay-aux-Loges Audeville Chanteau Fleury-les-Aubrais Augerville-la-Rivière Chapelon Fréville-du-Gâtinais Aulnay-la-Rivière Charmont-en-Beauce Gaubertin Autruy-sur-Juine Charsonville Gémigny Auvilliers-en-Gâtinais Châteauneuf-sur-Loire Gidy Auxy Châtenoy Givraines Baccon Châtillon-le-Roi Gondreville Barville-en-Gâtinais Chaussy Grangermont Batilly-en-Gâtinais Chécy Greneville-en-Beauce Baule Chevillon-sur-Huillard Griselles Bazoches-les-Gallerandes Chevilly Guigneville Beauchamps-sur-Huillard Chilleurs-aux-Bois Gy-les-Nonains Beaune-la-Rolande Coinces Huêtre Bellegarde Combleux Huisseau-sur-Mauves Boësses Combreux Ingrannes Boigny-sur-Bionne Conflans-sur-Loing Ingré Boiscommun Corbeilles Intville-la-Guétard Boisseaux Corquilleroy Jouy-en-Pithiverais Bondaroy Cortrat Juranville Bougy-lez-Neuville Coudroy La Chapelle-Onzerain Bouilly-en-Gâtinais Coulmiers La Chapelle-Saint-Mesmin Boulay-les-Barres Courcelles-le-Roi La Chapelle-Saint-Sépulcre Bouzonville-aux-Bois Courcy-aux-Loges La Cour-Marigny Bouzy-la-Forêt Cravant La Neuville-sur-Essonne Boynes Crottes-en-Pithiverais La Selle-en-Hermoy Briarres-sur-Essonne Dadonville Laas Bricy Desmonts Ladon Bromeilles Dimancheville Le Bardon Bucy-le-Roi Donnery Le Malesherbois Bucy-Saint-Liphard Échilleuses Léouville Cepoy Égry Lion-en-Beauce