Dossier Départemental Des Risques Majeurs (DDRM)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bulletin Municipal 2017 EXE.Bulletin Coulmiers N°20 Copie.Qxp Mise En Page 1 19/12/2016 12:28 Page3

EXE.Bulletin Coulmiers N°20 copie.qxp_Mise en page 1 19/12/2016 12:28 Page1 EXE.Bulletin Coulmiers N°20 copie.qxp_Mise en page 1 19/12/2016 12:28 Page2 Informations à retenir MAIRIE MÉDECINS AGENCE POSTALE 1 rue du 9 novembre – 45130 COULMIERS • Docteur Nathalie GARCON : • Coulmiers : Levée du courrier 9h Tél. 02 38 74 22 08 3 rue François Gaumet (boîte aux lettres devant la Mairie) Fax. 09 70 32 13 09 45130 Épieds-en-Beauce - Tél. 02 38 74 21 80 • Épieds-en-Beauce : Tél. 02 38 74 92 47 Courriel : [email protected] • MAISON DE SANTÉ Horaires d'ouverture : lundi de 15h/16 h, Site internet : www.mairiecoulmiers.fr PLURIDISCIPLINAIRE mardi au vendredi 9h15 /11h00 et Horaires d’ouverture du secrétariat : 1 rue des Tanneries 15h/16h, levée du courrier 15h30 ; Lundi et vendredi : de 16h00 à 18h45 45130 Meung-sur-Loire - Tél. 02 38 88 94 00 samedi 9h15/12h, levée du courrier 12h Huisseau-sur-Mauves Mercredi : 9h00 à 12h00 • Docteur Nicolas BELLIER : • : Tél. 02 38 80 70 53 70 rue du Parc Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi, Permanences : 45130 Huisseau-sur-Mauves - Tél. 02 38 45 13 52 vendredi de 9h15/11h30 ; mercredi 9h00/12h00 et 15h00/18h30 ; • Le MAIRE : Mme Elisabeth MANCHEC PHARMACIES samedi de 9h00/12h00 2 sur rendez-vous au Tél. 02 38 74 22 08 er • Épieds-en-Beauce : Pharmacie AUVRAY • 1 Adjoint : M. Christian DESSEMOND PISCINES Tél. 06 08 42 32 56 Tél. 02 38 74 60 57 • Huisseau-sur-Mauves : Pharmacie des Ouzouer-le-Marché Lundi de 18h00 à 18h45 • : rue Lieutenant Mauves - Tél. -

Version Du 14/12/2020

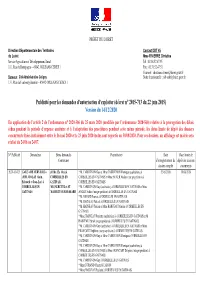

PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 juin 2015) Version du 14/12/2020 En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’ordonnance 2020-560) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les dates limite de dépôt des dossiers concurrents fixées initialement entre le 16 mai 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont reportés au 30/08/2020. Pour ces dossiers, un affichage est mairie sera réalisé du 24/06 au 24/07. N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date Date limite de Communes d’enregistrement du dépôt des dossiers dossier complet concurrents 2020-45-073 GAEC « DE VERVILLE » (111ha 35a 10ca) à * M. CARRIGNON Guy et Mme CARRIGNON Monique (usufruitiers) à 22/05/2020 30/08/2020 (MM. VIOLAS Alain, CORBEILLES EN CORBEILLES EN GATINAIS et Mme AUGER Nadine (nue propriétaire) à Edouard et Jean-Luc) à GATINAIS, CORBEILLES EN GATINAIS CORBEILLES EN MIGNERETTE et ST * M. CARRIGNON Guy (usufruitier) à CORBEILLES EN GATINAIS et Mme GATINAIS MAURICE SUR FESSARD AUGER Nadine (nue propriétaire) à CORBEILLES EN GATINAIS * M. -

Montée En Débit Sur Le Territoire Du Loiret Consultation

Département du Loiret : Montée en débit sur le territoire du Loiret Consultation publique préalable à la réalisation d’un projet de montée en débit via l’offre PRM 1. Description sommaire du projet de montée en débit : Dans le cadre de son schéma directeur d’aménagement numérique adopté en 2009, le département du Loiret a lancé son projet de déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble de son territoire. Les objectifs sont notamment de desservir les zones d’activités économiques et à l’horizon 2020 de desservir l’ensemble des communes du Loiret par un point de présence optique. Dans le cadre de ce déploiement et pour améliorer la qualité de l’accès Internet sur des zones où celle-ci est insuffisante, il est prévu une montée en débit en mettant en œuvre l’offre d’Orange qui vise la construction de nouveaux Points de Raccordements Mutualisés (PRM). La construction de ces nouveaux PRM est envisagée sur 115 sous-répartiteurs du département du Loiret. A ce stade, 55 ont été réalisés en 2016 et 19 sont engagés sur l’année 2017 et 41 PRM seront construits d’ici 2020. La mise en place de cette offre d’Orange suppose le lancement d’une consultation publique pour vérifier l’absence d’initiatives crédibles de déploiement de réseaux à très haut débit en fibre optique à moins de 36 mois sur les zones concernées par cette montée en débit. Dans cette perspective, le département du Loiret demande à l’ensemble des opérateurs de communication électronique de lui préciser si le déploiement d’un tel réseau est envisagé sur les 41 sous-répartiteurs mentionnés dans cette consultation. -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre des candidats par commune (scrutin plurinominal) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Adon (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 Mme CARUSO Christiane M. COIGNET Philippe M. DOUBRE Gilles Mme LELIÈVRE Ghislaine Mme LOPES Sylvie M. MARDON Georges Mme MOUGIN Karine Mme PALLUAU Claudine Mme PARMISARI Christine M. PETIT Julien M. ROJAN Mathieu Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aillant-sur-Milleron (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. CHAPUIS Jean-Pierre Mme CHAPUIS Lysiane M. COLLET Philippe M. DESCHÂTRETTE Bruno M. DIDIER Jean-Pierre M. DOUBRE Alain Mme GROENEWEG Elizabeth (Nationalité : Néerlandaise) M. NAUDIN Gérard Mme PLANTEY Cindy Page 3 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Andonville (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BOUCHER Abdenbi M. DELORME Laurent Mme FAUBEL Sandrine Mme GODFRIN Catherine M. GUERTON Fabien M. LENOIR Claude M. LIROT Jean-Marc Mme MILLEY Sophie M. PAVARD Gérard M. ROY Jean-Luc M. YAICH Christian Page 4 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Attray (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BOUYSSOU Pascal Mme BRUNEAU Laurence M. DA CUNHA MARTINS Lionel Mme FERRIERE Caroline M. GAUCHER Dominique M. GOUT Patrick M. GRANDEMAIN Michel M. GUDIN Antoine M. GUERINEAU Christophe M. LEGRAND François Mme SON Françoise Page 5 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Audeville (Loiret) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. -

MAIRIE INGRANNES 45450 Tel & Fax 02 38 57 13 08

MAIRIE INGRANNES 45450 Tel & Fax 02 38 57 13 08 Délibérations du Conseil Municipal Séance du 02 février 2015 L’an deux mil quinze le deux février à 19h30 s’est réuni le Conseil Municipal de la commune d’Ingrannes sous la Présidence de M. RAPINE Robert, Maire. Etaient présents les conseillers municipaux suivants : DE SAINT AFFRIQUE Axelle, MORIN Bernard, MASSIAS Christine, adjoints, LE FOLL Bénédicte, LAMBERT Séverine, LEITE Paul, MICHAUX Dany, POIGNARD Serge, RAPINE Mélanie, ROY Frédéric, TRIFFAULT Hugues. Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le 27 janvier 2015 AUGU Eric est représenté par MORIN Bernard BERANGER Sébastien est représenté par RAPINE Robert APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PRECEDENT Le Conseil approuve par 14 voix pour le compte rendu du précédent conseil. ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE Frédéric ROY est élu secrétaire de séance. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CLECT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; Vu la délibération n° 312 en date du 29 mai 2006 relative au passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) en 2007 ; Considérant que dans le cadre du passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) puis à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit être créée en application des dispositions de l’article 1609 nonies -IV du Code Général des Impôts, Considérant que chaque commune doit être représentée par un représentant titulaire -

Présentation Communauté De Communes De La Beauce Loirétaine

EPCI 08 MARS 2021 Un projet commun Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété du groupe SFR. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lequel il a été établi et transmis. Il ne peut être ni reproduit ni divulgué à des tiers, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord préalable exprès et écrit du groupe SFR. / SFR COLLECTIVITÉS / 1 INTERLOCUTEURS DEPARTEMENT DU LOIRET Vice-Président Frédéric NERAUD – [email protected] Responsable aménagement numérique du territoire et SIG Olivier LEGROS – 02 36 99 26 35 Chargé de Mission aménagement numérique Xavier GAMBILLON - 06 77 80 92 62 LOIRET THD – LORET FIBRE Agence Loiret : 02 18 69 15 11 114 rue Henri Becquerel 45770 SARAN Directeur Général Olivier DENQUIN - 01 86 52 67 69 / 06 28 09 92 71 Directeur Général Adjoint - Responsable des Relations avec les Collectivités Gilles GAVET - 06 20 78 15 02 Assistante DSP Annabelle LHOMME - 02 18 69 15 11 Responsable Déploiement Ludovic UVETEAU - 01 86 52 66 87 / 06 27 66 47 50 2 NOUVEAU PROJET DE DSP LOIRET: « GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE A L’ABONNÉ» (LYSSEO PHASE 2) ❑ Contexte du Loiret • ZTD : Orléans • ZMD : agglo Orléans (SFR), Montargis et St Jean de Braye (OR) • DSP Medialys : → ADSL + FTTO lancée en 2004 • Lysséo phase 1: 40 communes FTTH (90 000 prises) + MED sur + 100 communes + THD Radio ❑ Lysséo phase 2 (Généralisation de la fibre à l’abonné) • Complément de la DSP Loiret THD → 262 Communes /121 323 prises • Déploiement en 36 mois • 40 communes prioritaires à déployer en 2 ans -

Le Malesherbois

ESSONNE Le Malesherbois - RD2152 ChantiersChantiers sursur lesles routesroutesDe Erceville à Autruy-sur Maintenance d'un Boisseaux - RD139 Juine - RD95 radar tronçon Génie civil pour le THD Enfouissement HTA De Outarville à Autruy SemaineSemaine 15,15, 88 auau 1414 avrilavril 20192019 sur-Juine - RD97 N Réfection de la chaussée Charmont-en SEINE-ET-MARNE Beauce - RD22 Marsainvilliers Fonçage pour réseau AEP - RD2152 EURE-ET-LOIR Dépose du platelage De Gaubertin à Outarville - RD134 Auxy - RD787 Enfouissement HTA Animation automobile Outarville - RD97 Guigneville - RD22 De Tournoisis à La Enfouissement HTA Chapelle-Onzerain - RD955 Réfection de la chaussée La Selle-sur-le Terrassement et pose câble Tivernon - RD311 De Crottes-en Bied - RD146 Villamblain - RD936 de restructuration H.T.A. Pithiverais à Bazoches Terrassement et Pose de câble Travaux extension les-Gallerandes - RD97 réseau ENEDIS pose câble de Dépose de poteaux restructuration H.T.A. Artenay - RD5 Déchargement de Neuville-aux-Bois - RD11 matériaux et réalisation Réfection de d'une plate-forme Courtenay - RD34 la chaussée Ladon - RD118 dans le cadre de Création de Fouille sous l'élargissement de l'A10 2 postes HTA De Loury à Neuville accotement Saint-Lyé-la-Forêt - RD106 aux-Bois - RD11 pour réparation Déploiement réseau Orange Diagnostic géotechnique Ladon - RD950 Amilly - RD973 fibre optique - Ouvrage d'art Chanteau - RD97 Réfection de Elagage d'arbres Douchy-Montcorbon - RD34 franchissement A19 Abattage d'arbres la chaussée Intervention sur De Vennecy à dangereux réseau -

Recueil Des Actes Administratifs N°45-2017-164 Publié Le 16 Octobre

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°45-2017-164 LOIRET PUBLIÉ LE 16 OCTOBRE 2017 1 Sommaire DIRECCTE Centre-Val de Loire 45-2017-09-28-002 - ARRÊTÉ portant modification de la liste départementale des conseillers du salarié du Loiret (7 pages) Page 4 Direction départementale de la protection des populations 45-2017-09-28-003 - Arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Lucile BODET (2 pages) Page 12 45-2017-10-02-004 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 13 août 2013 portant création de la Commission de Suivi de Site (CSS) pour le centre de stockage de déchets non dangereux de la commune de Saint-Aignan-des-Gués (3 pages) Page 15 45-2017-09-25-004 - Arrêté portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) lié aux installations exploitées par la société Dépôt de Pétrole d'Orléans (DPO) sur la commune de Saint-Jean-de-Braye (6 pages) Page 19 Direction départementale des Territoires 45-2017-10-05-004 - ARRETÉ portant habilitation à la Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, association agréée de protection de l'environnement, à participer au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives départementales (2 pages) Page 26 MSA Beauce Coeur de Loire - site de Bourges 45-2017-10-03-002 - Décision relative à l'enquête sur les préoccupations des dirigeants des entreprises agricoles au sujet des questions de Santé et Sécurité au Travail (SST) (2 pages) Page 29 45-2017-10-03-001 - Décision relative à la gestion des Entretiens Professionnels (outil SEPIA) 2ème -

PV Séance 11-07-19 À Saint Ay

PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL Séance du 11 Juillet 2019 Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi le 11 Juillet 2019 à 17h00 à la salle des Mariages de Saint-Ay, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUILLERIER. Étaient présents Mesdames et Messieurs les délégué(e)s du PETR : Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de la BEAUCE LOIRÉTAINE, Mesdames et Messieurs : Miriane BONHOMMET (Sougy), Annick BUISSON (Gidy), Joël CAILLARD (Gémigny), Eric DAVID (Sougy), Pascal GUDIN (Artenay), Hubert JOLLIET (Chevilly), Christophe LLOPIS (Rouvray Ste Croix), Alain LOISEAU (Cercottes) Pascale MINIERE (Boulay les Barres), Claude PELLETIER (Chevilly), Benoît PERDEREAU (Gidy), Dominique PERRON (Gidy), Yves PINSARD (Bucy St Lyphard), Jean-Guy ROBLIN (Bricy), Christophe SOUCHET (Trinay), Bernard TEXIER (Chevilly), Magali TROUVÉ (Patay), Jean- Bernard VALLOT (St Péravy la Colombe), Pour la COMMUNAUTÉ de COMMUNES DES TERRES des VAL DE LOIRE, Mesdames et Messieurs : Anita BENIER (Baccon), Géraldine BOISSONNET-BRISSET (Charsonville), Jean-Paul BRIHAY (Le Bardon), Alain CHAMPENNOIS (Villermain), Édith CHARDON (Tavers), Gérard CORGNAC (Cléry Saint André), Danielle COROLEUR (Mézières lez Cléry), Frédéric CUILLERIER (Saint-Ay), David FAUCON (Beaugency), Michel FAUGOUIN (Chaingy), Jean-Pierre FROUX (Lailly en Val), Bertrand HAUCHECORNE (Mareau aux Prés), Brigitte LASNE-DARTIAILH (Baule), Béatrice PERDREAU (Rozières en Beauce), Jean-Paul ROUSSARIE (Huisseau sur Mauves), Avait donné pouvoir : Madame Pauline MARTIN (Meung sur -

Communaute De Communes De La Beauce Loiretaine

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE Date création 21 décembre 2012 Entrée en vigueur 26 décembre 2012 Dates modifications statutaires Composition : 23 communes membres Populations avec doubles comptes sans doubles comptes ARTENAY 1 862 1 827 BOULAY-LES-BARRES 1 139 1 120 BRICY 552 540 BUCY-LE-ROI 195 191 BUCY-SAINT-LIPHARD 212 205 CERCOTTES 1 249 1 232 CHEVILLY 2 537 2 495 COINCES 569 556 GEMIGNY 227 223 GIDY 1 611 1 585 HUETRE 255 252 CHAPELLE-ONZERAIN 118 115 LION EN BEAUCE 139 135 PATAY 2 130 2 080 ROUVRAY SAINTE CROIX 144 139 RUAN 239 232 SAINT PERAVY LA COLOMBE 698 688 SAINT SIGISMOND 299 295 SOUGY 895 874 TOURNOISIS 379 371 TRINAY 219 214 VILLAMBLAIN 279 275 VILLENEUVE SUR CONIE 214 205 Total : 16 161 15 848 Siège mairie de Gidy Durée illimitée Ressources fiscales FPU (DGFB) Conseil de communauté : Président M. Jean-Michel LOPES, Maire de Gidy 4 Vice Présidents 1er VP : André TERRASSE, Maire de Chevilly 2nd VP : Claude LAFAGE, Adjoint au Maire de Patay 3ème VP : Lucien HERVE, Maire de Coinces 4ème VP : Patrice ARRACHART, Maire de Sougy Mise à jour du 11/02/13 Représentation des communes • Artenay : 4 délégués titulaires, aucun délégué suppléant, • Boulay-les-Barres : 2 délégués titulaires , aucun délégué suppléant, • Bricy : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant, • Bucy-le-Roi : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant, • Bucy-Saint-Liphard : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant, • Cercottes : 3 délégués titulaires, aucun délégué suppléant, • Chevilly : 6 délégués titulaires, aucun suppléant, • Coinces : 1 délégué -

Annexe 1 Bis : Voies Constituant Le Réseau « 72 Tonnes » Du LOIRET

Version : mars 2017 Annexe 1 bis : voies constituant le réseau « 72 tonnes » du LOIRET Accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes à l’essieu et de plus de 1,36 m entre les essieux commune de début de code de prescription Nom voie gestionnaire voie début de section fin de section commune de fin de section code de prescription générale section particulière PP1COFIROUTE A19 COFIROUTE limite Yonne Courtenay RD2060 Saint-Hilaire-les-Andrésis PP8CD45 RD2060 Conseil départemental 45 A19 Saint-Hilaire-les-Andrésis RD2007 Amilly PGCD45 RD2007 Conseil départemental 45 RD2060 Amilly RD41 Nogent-sur-Vernisson PGCD45 RD2007 Conseil départemental 45 RD41 Nogent-sur-Vernisson RD940 Boismorand PGCD45 PP2CD45 RD2007 Conseil départemental 45 RD940 Boismorand limite Nièvre Bonny-sur-Loire PGCD45 PP2APRR RD940 Conseil départemental 45 RD2007 Boismorand RD952 Gien PGCD45 PP1APRR RD952 Conseil départemental 45 RD940 Gien VCTabarderie Dampierre-en-Burly PGCD45 PP3CD45 VCTabarderie Commune de Dampierre-en-Burly RD952 Dampierre-en-Burly RD953 Dampierre-en-Burly RD953 Conseil départemental 45 VCTabarderie Dampierre-en-Burly RD952 Ouzouer-sur-Loire PGCD45 RD952 Conseil départemental 45 RD953 Ouzouer-sur-Loire RD948 Bray-en-Val PGCD45 PGCD45 RD948 Conseil départemental 45 RD952 Bray-en-Val RD2060 Sury-aux-Bois PGCHATENOY RD2060 Conseil départemental 45 RD948 Sury-aux-Bois RD2160 Quiers-sur-Bezonde PGCD45 PP4CD45 RD2160 Conseil départemental 45 RD2060 Quiers-sur-Bezonde RD975 Bellegarde PGCD45 PGCD45 RD975 Conseil départemental -

Ils Ont Choisi Le Loiret © D

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018 | N°14 ILS ONT CHOISI LE LOIRET EN COULISSES P. 14-15 COUP DE CŒUR P. 16-17 RENCONTRE P. 21 Les Archives, Le canal d'Orléans, La patte de Jenny un trésor inépuisable une ambition commune LOIRET MAGAZINE I N° 14 I Novembre - Décembre 2018 3 ÉDITO SOMMAIRE ACTUALITÉS 04-06 Territoires 07 Plan jeunesse DOSSIER 8-13 Ils ont choisi le Loiret © D. Chauveau Le président Marc Gaudet en visite dans un collège loirétain. Le Loiret cultive ses jeunes pousses ! © D. Chauveau DÉCOUVRIR Nombreux sont les femmes et les hommes à choisir notre 14-15 En coulisses département pour venir y fonder leur famille, développer 16-17 Coup de cœur leur entreprise, se réaliser dans des performances artis- 18 Partenariat tiques et sportives, ou profiter tout simplement de leur retraite. Je vous 19 Solidarité invite à découvrir le portrait de certains d’entre eux qui, comme nous tous, participent chaque jour à la vitalité de notre territoire. 20 Loiret de demain 21 Rencontre Soucieux de promouvoir les récentes générations, terreau de l’avenir 22-25 Agenda loirétain, le Conseil départemental a décidé d’adopter, en octobre dernier, un nouveau plan baptisé Agir pour nos jeunes ! Il s’agira de renforcer l’accompagnement de ces adolescents à travers une politique 26 TRIBUNES qui garantira la solidarité territoriale, la réussite et l’épanouissement de tous les jeunes Loirétains. 27 PRATIQUE Pour envisager sereinement le futur, il est particulièrement utile de savoir d’où l’on vient. C’est pourquoi les Archives départementales Plus d’infos sur œuvrent au quotidien avec minutie pour conserver et valoriser des www.loiret.fr milliers de documents retraçant l’histoire de notre département.