Notice Explicative

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recueil Des Actes Administratifs N°45-2017-164 Publié Le 16 Octobre

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°45-2017-164 LOIRET PUBLIÉ LE 16 OCTOBRE 2017 1 Sommaire DIRECCTE Centre-Val de Loire 45-2017-09-28-002 - ARRÊTÉ portant modification de la liste départementale des conseillers du salarié du Loiret (7 pages) Page 4 Direction départementale de la protection des populations 45-2017-09-28-003 - Arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Lucile BODET (2 pages) Page 12 45-2017-10-02-004 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 13 août 2013 portant création de la Commission de Suivi de Site (CSS) pour le centre de stockage de déchets non dangereux de la commune de Saint-Aignan-des-Gués (3 pages) Page 15 45-2017-09-25-004 - Arrêté portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) lié aux installations exploitées par la société Dépôt de Pétrole d'Orléans (DPO) sur la commune de Saint-Jean-de-Braye (6 pages) Page 19 Direction départementale des Territoires 45-2017-10-05-004 - ARRETÉ portant habilitation à la Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, association agréée de protection de l'environnement, à participer au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives départementales (2 pages) Page 26 MSA Beauce Coeur de Loire - site de Bourges 45-2017-10-03-002 - Décision relative à l'enquête sur les préoccupations des dirigeants des entreprises agricoles au sujet des questions de Santé et Sécurité au Travail (SST) (2 pages) Page 29 45-2017-10-03-001 - Décision relative à la gestion des Entretiens Professionnels (outil SEPIA) 2ème -

Ils Ont Choisi Le Loiret © D

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018 | N°14 ILS ONT CHOISI LE LOIRET EN COULISSES P. 14-15 COUP DE CŒUR P. 16-17 RENCONTRE P. 21 Les Archives, Le canal d'Orléans, La patte de Jenny un trésor inépuisable une ambition commune LOIRET MAGAZINE I N° 14 I Novembre - Décembre 2018 3 ÉDITO SOMMAIRE ACTUALITÉS 04-06 Territoires 07 Plan jeunesse DOSSIER 8-13 Ils ont choisi le Loiret © D. Chauveau Le président Marc Gaudet en visite dans un collège loirétain. Le Loiret cultive ses jeunes pousses ! © D. Chauveau DÉCOUVRIR Nombreux sont les femmes et les hommes à choisir notre 14-15 En coulisses département pour venir y fonder leur famille, développer 16-17 Coup de cœur leur entreprise, se réaliser dans des performances artis- 18 Partenariat tiques et sportives, ou profiter tout simplement de leur retraite. Je vous 19 Solidarité invite à découvrir le portrait de certains d’entre eux qui, comme nous tous, participent chaque jour à la vitalité de notre territoire. 20 Loiret de demain 21 Rencontre Soucieux de promouvoir les récentes générations, terreau de l’avenir 22-25 Agenda loirétain, le Conseil départemental a décidé d’adopter, en octobre dernier, un nouveau plan baptisé Agir pour nos jeunes ! Il s’agira de renforcer l’accompagnement de ces adolescents à travers une politique 26 TRIBUNES qui garantira la solidarité territoriale, la réussite et l’épanouissement de tous les jeunes Loirétains. 27 PRATIQUE Pour envisager sereinement le futur, il est particulièrement utile de savoir d’où l’on vient. C’est pourquoi les Archives départementales Plus d’infos sur œuvrent au quotidien avec minutie pour conserver et valoriser des www.loiret.fr milliers de documents retraçant l’histoire de notre département. -

Bulletin 2015 N°30

Site: www.menuiseriethenault.fr Email: [email protected] Le mot du Maire Mesdames et Messieurs, En mars 2014 vous m’avez confié pour la 3ème fois la gestion de Neuvy-en-Sullias. Entouré d’une équipe rajeunie et féminisée j’aurai à cœur de faire que notre commune traverse la crise bud- gétaire sans trop de problèmes. Depuis 13 ans je n’ai pas souhaité augmenter les taux communaux des impôts. Je continuerai dans cette voie. Le projet de construction et d’agrandissement du groupe scolaire se poursuit, le coût devrait avoisiner les 900 000€. Mais il nous faudra être vigilants et obtenir quelques sub- ventions pour cette réalisation qui, je l’espère, sera opéra- tionnelle à la rentrée 2017. Le réaménagement du camping est aussi à l’ordre du jour pour cette année. La commission chargée de l’étude a déjà bien travaillé. Des dossiers ont été déposés auprès de nos parlementaires et du Feader (europe) pour avoir des aides financières. Vous qui habitez Neuvy, faites vivre votre village en par- Sommaire ticipant aux associations ou en en créant de nouvelles sui- Conseils municipaux………….. p 4 - 5 vant vos hobbies. Je vous recevrai avec plaisir pour en parler. Les Adjoints……………….……. p 6 - 7 Un marché est à l’étude, deux dimanches matins par Sessions des assemblées délibérantes p 8 - 9 mois de mars à septembre. Administration Municipale…….. p 10 Ce marché recevra des producteurs locaux et je l’espère deviendra un lieu de convivialité et de rencontres. Communauté de Communes…. p 11 Merci à tous les membres du Conseil Municipal pour leur SIAEP Neuvy/Guilly………… p 10 implication. -

Archives Départementales Du Loiret

Archives départementales du Loiret Guide des sources sur la Première Guerre mondiale dans le Loiret Version mise à jour en novembre 2018 1 Introduction Département compris dans la zone de l’arrière, le Loiret n’a pas été le théâtre d’opérations militaires pendant le conflit. Il a pourtant pleinement participé à l’effort de guerre, par exemple par l’envoi de soldats au front, par la réquisition de denrées agricoles ou encore par l'accueil de soldats blessés. La guerre a également eu des répercussions fortes sur le quotidien des Loirétains : réorganisation de l'administration publique, bouleversements sociaux, encadrement des libertés démocratiques, présence marquée de l'autorité militaire, difficultés économiques et cherté de la vie, prise en charge des anciens combattants, des mutilés, des veuves et des orphelins... Dans le cadre de la commémoration du centenaire, des recherches nouvelles voient le jour, initiées par des collectivités, des associations patrimoniales, des étudiants, des enseignants, des membres de l'université d'Orléans. Mais sans épuiser le sujet. En interrogeant de manière renouvelée des sources connues ou en exploitant des documents passés inaperçus, l’histoire du Loiret durant la Grande Guerre peut toujours s’écrire et se ré-écrire. Les archives, qu’elles soient d’origine publique ou privée, sont la matière première pour toute étude du conflit. Néanmoins le repérage des documents est parfois difficile. Le présent guide a l'ambition de donner quelques clés d’accès, en répertoriant, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité, les sources disponibles, à destination d'un public large, allant des initiés aux amateurs de la période historique ou de l'histoire locale. -

Chantiers Sur Les Routes 1.Pdf

De Morville-en-Beauce à Intville-la-Guétard - RD20 Dépose de fils et des poteaux ESSONNE Chantiers sur les routes Intville-la SemaineSemaine 43,43, 2121 auau 2727 octobreoctobre 20192019 Guétard - RD20 N Dérasement et Andonville - RD95 curage de fossés SEINE-ET-MARNE Dérasement et curage de fossés EURE-ET-LOIR Greneville-en Le Malesherbois - RD2152 Beauce - RD134 Morville-en-Beauce - RD20 Dérasement et Dérasement et Dérasement et curage de fossés curage de fossés curage de fossés De Tournoisis à Villamblain - RD955 Pithiviers-le-Vieil - RD927 Villamblain - RD955 Boynes - RD950 Dépose poteau suite Dérasement et curage de fossés Terrassement et Dérasement et enfouissement réseau HTA pose câble de Jouy-en-Pithiverais Escrennes - RD833 curage de fossés restructuration H.T.A. - RD927 Aménagement Remplacement d'un radar d'un parking PL Barville-en Griselles - RD315 Gâtinais - RD950 Intervention sur Mareau-aux ouvrages hydrauliques Mareau-aux Dérasement et Bois - RD845 Bois - RD845 curage de fossés Dérasement Amilly - RD163 Saint-Lyé-la Dérasement et Forêt - RD97 et curage Travaux de terrassement Changement curage de fossés alimentation de fossés et de raccordement De Courtemaux à Tournoisis - RD955 radar fixe électrique, Thorailles - RD2060 Dépose poteau suite télécom et eau Signalisation horizontale De Beauchamps enfouissement réseau HTA Bougy-lez-Neuville - RD297 sur-Huillard Chevilly - RD97 Canalisation AEP + EU à Chailly-en Finition élargissement de la chaussée Nibelle - RD30 en amont et aval de l'ouvrage d'art Gâtinais - RD963 Chailly-en Repassage d'un Curage de fossé Gâtinais - RD39 Chevilly - RD97 passage piéton Travaux de génier Finition élargissement de la chaussée en amont et aval de l'ouvrage d'art Vitry-aux-Loges - RD9 Remplacement de civil sur réseau De Fleury-les-Aubrais Saran RD952000 Aménagemnt. -

Plateau De La Sologne Orléanaise

Plateau de la Sologne orléanaise Un vaste plateau boisé, porte de la Sologne C’est un vaste plateau, de 50 Kms de long sur 15 à 20 Kms de large, situé en limite sud du département. Sa position, dans le coude formé par la Loire, en fait un lieu stratégique. Entièrement situé dans la région naturelle de la Sologne, il dégage l’image forte d’un ensemble végétal, où la faune occupe une grande place. C’est un paysage intimiste, à la fois très naturel et artificiel ; un paysage secret, pas toujours accessible du fait de nombreuses et vastes propriétés privées, mais que l’on peut parcourir facilement à travers son réseau de chemins de grandes randonnées. Un paysage aux terres pauvres, complètement valorisées par les Hommes et les générations qui se sont succédés. Un milieu humain dynamique. Ensemble paysager du Plateau de la Sologne orléanaise et ses limites dues au relief et aux lisières Cet ensemble caractérise la Sologne proche d’Orléans. Il correspond globalement, dans sa partie centrale, au bassin versant du Cosson, qui le structure. Il comprend, au Nord et à l’Ouest, la partie amont du bassin versant de l’Ardoux, et à l’Est, il s’étend jusqu’au rebord du coteau de la Loire. La Sologne fait partie d’une zone Natura 2000 pour la qualité et la variété du milieu, de la faune et de la flore. On y recense des espèces en danger de disparition sur le territoire européen. Des représentations variées du milieu naturel et humain Les représentations de la Sologne sont nombreuses, surtout écrites et picturales. -

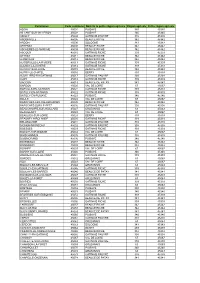

COMMUNE CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DE L’ADMINISTRATION DÉLÉGUÉ DU TGI Mme VILAINE NÉE MELCHIOR GISELE M

Annexe à l’arrêté préfectoral portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes du département ~~~~~ COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS ET COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS COMPOSEES SELON L’ARTICLE L. 19 VII COMMUNE CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DE L’ADMINISTRATION DÉLÉGUÉ DU TGI Mme VILAINE NÉE MELCHIOR GISELE M. ROJAN HENRI Mme MARDON ODILE ADON Suppléant M. ROJAN MATHIEU Suppléant M. PALLUAU JEAN-LOUP Suppléant M. PARMISARI JEAN Mme BOURDOIS MUGUETTE M. FAUVET JEAN CLAUDE Mme PLANCHENAULT MONIQUE AILLANT-SUR-MILLERON Suppléant Mme GARENNE CLEMENCE Mme RENARD LYDIE Mme GIRAUD LYDIE Mme PIOCHON épouse SEVESTRE VALÉRIE ANDONVILLE Suppléant M. SEVESTRE DENIS M. GUERIN SERGE M. RIVA FRÉDÉRIC Mme SOUBIEUX JANNICK ASCHÈRES-LE-MARCHÉ Mme GIROUD KATIA Mme TELLA NÉE JORY CLAUDIE M. TALAGRAND JEAN-PIERRE ASCOUX Suppléant M. PERRIER DIDIER Suppléant Mme LECOQ NÉE THOREAU FRANÇOISE M. GRANDEMAIN MICHEL M. TIGER DIDIER Mme LEQUIVARD veuve GEOFFROY CLAUDETTE ATTRAY Suppléant M. TESTA JEROME Suppléant M. GAGET FABIEN Suppléant M. DELAFOY FRANCIS M. TERTOIS PHILIPPE M. CLOUZEAU PHILIPPE M. JAMET CHRISTIAN AUDEVILLE Suppléant M. BODET PASCAL Suppléant Mme HEDIARD EP PATY PASCALE M. BEAUDET DIDIER M. BRISMEUR LUC M. FROT JEAN-LUC AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE Suppléant Mme DEROUARD MIREILLE Suppléant M. BELLET GERARD Mme BLIRANDO VEUVE RACASSIN GLADYS Mme BOUSSARD EPSE VILAIN LILIANE Mme TRASSOUDAINE ép. CLOUSEAU SOLANGE AULNAY-LA-RIVIÈRE Suppléant M. BOUSSARD GERARD Suppléant M. GUERTON PATRICE M. NOEL GILLES Mme VIRON ÉPOUSE JOUBERT ANNICK Mme CITRON ÉPOUSE BERCHER FRANCINE Mme SUREAU ép. PINCON MARYVONNE AUTRUY-SUR-JUINE Suppléant M. -

Annexes Sanitaires/Notice Commune De VIGLAIN Plan Local D'urbanisme

Commune de VIGLAIN Plan local d’urbanisme 8.1 - Annexes sanitaires/notice Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt de projet du PLU en date du Le Maire 16050-MR-15/04/2019 MR-VIGLAIN-15/12/2017-08/2019-PROJET PLU ANNEXES SANITAIRES PAGE 2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE I. HISTORIQUE – GENERALITES La commune de Viglain est équipée d'un réseau autonome d'alimentation en eau potable qui desserte la quasi-totalité de l'habitat. Ce réseau est exploité en régie par la commune. Le réseau a été réalisé sur la base d'un projet dressé par M. Urvoy, Ingénieur conseil de la commune en eau et en assainissement. Le captage n° 1 fut creusé en 1967, la station de pompage, le réservoir et la première tranche du réseau de distribution réalisés et mis en service en 1970/1971. Dans les années qui suivirent (1971/1974) le réseau fut étendu à la zone rurale y compris à quelques écarts de Neuvy en Sullias. Enfin en 1978, pour faire face à l'augmentation des besoins un nouveau forage fut creusé à une certaine distance du captage initial. Depuis lors les seuls travaux notables - en dehors des dessertes intérieures des lotissements - furent la réfection du château d'eau (début 1986). II. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS ACTUELS 1.1. Ressource La commune dispose de deux captages : le puits n° 1 remontant à l'origine du réseau et un forage profond creusé il y a 10 ans. Ce dernier captage est le seul exploité même en période de pointe, l'ouvrage n° 1 étant cependant maintenu en état de fonctionnement. -

Les Communes Du Loiret

Communes Code commune Nom de la petite région agricole Région agricole Petite région agricole ADON 45001 PUISAYE 340 45340 AILLANT-SUR-MILLERON 45002 PUISAYE 340 45340 AMILLY 45004 GATINAIS PAUVRE 338 45338 ANDONVILLE 45005 BEAUCE RICHE 342 45342 ARDON 45006 SOLOGNE 343 45343 ARTENAY 45008 BEAUCE RICHE 342 45342 ASCHERES-LE-MARCHE 45009 BEAUCE RICHE 342 45342 ASCOUX 45010 GATINAIS RICHE 339 45339 ATTRAY 45011 BEAUCE RICHE 342 45342 AUDEVILLE 45012 BEAUCE RICHE 342 45342 AUGERVILLE-LA-RIVIERE 45013 GATINAIS RICHE 339 45339 AULNAY-LA-RIVIERE 45014 GATINAIS RICHE 339 45339 AUTRUY-SUR-JUINE 45015 BEAUCE RICHE 342 45342 AUTRY-LE-CHATEL 45016 BERRY 439 45439 AUVILLIERS-EN-GATINAIS 45017 GATINAIS PAUVRE 338 45338 AUXY 45018 GATINAIS RICHE 339 45339 BACCON 45019 BEAUCE DE PATAY 341 45341 BARDON 45020 VAL DE LOIRE 67 45067 BARVILLE-EN-GATINAIS 45021 GATINAIS RICHE 339 45339 BATILLY-EN-GATINAIS 45022 GATINAIS RICHE 339 45339 BATILLY-EN-PUISAYE 45023 PUISAYE 340 45340 BAULE 45024 VAL DE LOIRE 67 45067 BAZOCHES-LES-GALLERANDES 45025 BEAUCE RICHE 342 45342 BAZOCHES-SUR-LE-BETZ 45026 GATINAIS PAUVRE 338 45338 BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD 45027 ORLEANAIS 63 45063 BEAUGENCY 45028 VAL DE LOIRE 67 45067 BEAULIEU-SUR-LOIRE 45029 BERRY 439 45439 BEAUNE-LA-ROLANDE 45030 GATINAIS RICHE 339 45339 BELLEGARDE 45031 GATINAIS PAUVRE 338 45338 BIGNON-MIRABEAU 45032 GATINAIS PAUVRE 338 45338 BOESSES 45033 GATINAIS RICHE 339 45339 BOIGNY-SUR-BIONNE 45034 VAL DE LOIRE 67 45067 BOISCOMMUN 45035 GATINAIS PAUVRE 338 45338 BOISMORAND 45036 PUISAYE 340 45340 BOISSEAUX 45037 -

Guide Des Sources De La Première

Archives départementales du Loiret Guide des sources sur la Première Guerre mondiale dans le Loiret Version mise à jour en janvier 2021 1 Introduction Département compris dans la zone de l’arrière, le Loiret n’a pas été le théâtre d’opérations militaires pendant le conflit. Il a pourtant pleinement participé à l’effort de guerre, par exemple par l’envoi de soldats au front, par la réquisition de denrées agricoles ou encore par l'accueil de soldats blessés. La guerre a également eu des répercussions fortes sur le quotidien des Loirétains : réorganisation de l'administration publique, bouleversements sociaux, encadrement des libertés démocratiques, présence marquée de l'autorité militaire, difficultés économiques et cherté de la vie, prise en charge des anciens combattants, des mutilés, des veuves et des orphelins... Dans le cadre de la commémoration du centenaire, des recherches nouvelles voient le jour, initiées par des collectivités, des associations patrimoniales, des étudiants, des enseignants, des membres de l'université d'Orléans. Mais sans épuiser le sujet. En interrogeant de manière renouvelée des sources connues ou en exploitant des documents passés inaperçus, l’histoire du Loiret durant la Grande Guerre peut toujours s’écrire et se ré-écrire. Les archives, qu’elles soient d’origine publique ou privée, sont la matière première pour toute étude du conflit. Néanmoins le repérage des documents est parfois difficile. Le présent guide a l'ambition de donner quelques clés d’accès, en répertoriant, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité, les sources disponibles, à destination d'un public large, allant des initiés aux amateurs de la période historique ou de l'histoire locale. -

+ De Sorties ΞΞ DU 1ER AU 30 AVRIL

AVRIL / MAI / JUIN 2019 + de sorties en Val de Sully Ξ DU 1ER AU 30 AVRIL EXPOSITION { PEINTURES ET SCULPTURES par l’Office de Tourisme du Val de Sully Elisabeth Rodier (habitante de Germigny des Prés) : peinture acrylique au rouleau sur toile de jute. Michel Couet, ancien agriculteur, se passionne pour la sculpture sur acier et le recyclage de pièces détachées. Germigny des Prés - Salle germignonne - Du lundi au dimanche : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30 sauf mardi ouverture à 10h30 - Entrée libre Ξ MERCREDI 3 AVRIL JEUX { A VOUS DE JOUER par le réseau des bibliothèques du Val de Sully Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux classiques et hétéroclites. Les Bordes - Bibliothèque - 14h ANIMATION { LE 33 TOUR EST JOUÉ par le réseau des bibliothèques du Val de Sully Apportez vos propres vinyles pour les écouter, en parler, apprendre à les numériser et repartez avec une copie numérique (clé USB à apporter). Découverte la collection de vinyles des bibliothèques. Ouzouer sur Loire - Médiathèque - 10h JEUX { CONCOURS DE BELOTE par le Comité des fêtes 1 lot à chaque joueur - Buvette et casse-croûte. St Florent le Jeune - Espace Sologne - 13h30 - 10€/inscription Renseignements : 02 38 36 94 23 Ξ MERCREDI 3 AVRIL ENFANCE / ENFANTS - 5 ANS / { LA P’TITE ESCALE par la Communauté de communes du Val de Sully Lieu d’accueil enfant et parent - Temps de détente - Jeux Echanges avec d’autres parents et des professionnels de la petite enfance. Sully sur Loire - Relais petite enfance (32 rue du Coq) - 9h à 12h Entrée libre - Renseignements : 02 38 -

LE CAQUESIAU N° 30 Informations Municipales D’ISDES Février 2021

LE CAQUESIAU N° 30 Informations municipales d’ISDES Février 2021 ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES LE BISTROT LE PETIT SOLOGNOT Entreprise 2NISE Bar Tabac Presse Restaurant - Traiteur Michel DA-RIN Laetitia MIGNON Alexandre NOËL et Céline PITERS Alimentation générale pain 13 Grande Rue 11 Grande Rue Multi- services Tél : 02 38 29 13 40 Tél : 02 38 05 07 05 Carburants www.restaurantlepetitsolognot.com 2 Grande Rue Facebook: le petit solognot Tél : 02 38 29 07 59 ENTREPRISE Gale du BÂTIMENT ARG BATI PLUS DP THERMIC Alexandre ARNOULT Entreprise de Bâtiment Conseils - Ingénieurs 17 route de Clémont 15 Grande Rue Bureau d’études Tél : 02 38 29 12 43 Tél : 02 38 36 70 79 et maîtrise d’œuvre www.argbatiplus.com Energétique - Eco-construction Denis PAUDECERF 17 Grande Rue GARAGE CONSEIL FORESTIER Tel : 07 81 67 21 09 Daniel DUFREUTRELLE Bernadette VALLÉE [email protected] 3 route de Cerdon Tél : 06 11 77 43 58 Tél : 02 38 29 13 37 CUMA D’ISDES COOPÉRATIVE AGR 52 route de Souvigny ORTHOPHONISTE PÉDICURE – PODOLOGUE SPA SOLOGNOT - BELLA LUCIA Virginie HOSSE Marion BOUTEILLER Lucie HUMEAU 16 Grande Rue 16 Grande Rue 12 Grande Rue Tél : 02 38 29 03 77 Tél : 02 38 29 13 34 Tél : 06 45 15 36 62 www.le-spa-solognot-bella-lucia.com ATELIER TERRE PAPIER CISEAUX SOLOGNE NETTOYAGE & MULTISERVICES Isabelle POIRIER Laurent THOMAS 2 route de Cerdon Tél : 06 70 26 78 09 Tél : 06 63 29 63 15 Mél : [email protected] Facebook : Atelier Terre Papier Ciseaux Mél : [email protected] LE CAQUESIAU 2021 1991-2021 LES 30 ANS DU CAQUESIAU