Titre De L'etude

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aude Méditerranée

AUDE MÉDITERRANÉE GRAND NARBONNE MÉDITERRANÉE MILLE ET UNE FAÇONS DE VIVRE LES GRANDS ESPACES en famille De Saint-Pierre la mer à Port-La Nouvelle, un concentré d’activités Gruissan, un vent de liberté À Leucate les pieds dans l’eau Narbonne, plage et histoire visit-lanarbonnaise.com audetourisme.com AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE GRAND NARBONNE MÉDITERRANÉE UN CONCENTRÉ DE PAYSAGES Et si vous vous retrouviez dans l’un de nos villages pour passer de belles vacances, en famille, au bord d’une Méditerranée... plus secrète et sauvage ? Au départ des villages très authentiques du Grand Narbonne, explorez de nouveaux horizons en découvrant les superbes paysages du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, de la mer aux massifs calcaires, en passant par les lagunes peuplées de flamants roses. Prenez vos jumelles... suivez un guide... partez le somail à vélo le long des canaux... baignez-vous sur NARBONNE ST-PIERRE LA MER nos plages où flottent le drapeau Pavillon Bleu. NARBONNE Relaxez-vous, vous le méritez bien ! BAGES plage GRUISSAN visit-lanarbonnaise.com sigean PORT-LA NOUVELLE LA PALME leucate leucate-plage port-leucate FAUNE SAUVAGE SPORT DE GLISSE EN FAMILLE LA RÉSERVE AFRICAINE DES SENSATIONS UNE BALADE SUR LE DE SIGEAN « GLISSE » POUR LES CANAL DU MIDI Grand parc de plus 300 ha, la Réserve Africaine PETITS ET LES GRANDS Un des sites majeurs du Canal du Midi, classé de Sigean vous initie à la découverte de la Bienvenue dans la Windvalley, un territoire de au patrimoine mondial de l’Unesco, se situe à faune sauvage avec 2 parcours, l’un à bord vent et de glisse accessible à tous ! Un de nos 15 minutes de Narbonne : le port du Somail. -

Déploiement De France Relance Dans Les Territoires

DOSSIER DE PRESSE 1er mars 2021 Déploiement de France Relance dans les territoires Déploiement du plan de relance Sommaire Éditorial ................................................................................................................. 7 État des lieux du déploiement de France Relance ............................................ 8 Comment suivre le déploiement du plan de relance ? .................................... 10 Auvergne Rhône-Alpes ...................................................................................... 13 Ain .......................................................................................................................................... 16 Allier ........................................................................................................................................ 18 Ardèche .................................................................................................................................. 20 Cantal ..................................................................................................................................... 22 Drôme ..................................................................................................................................... 24 Isère ........................................................................................................................................ 26 Loire ........................................................................................................................................ 29 -

COMPTE RENDU N ° 1 CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE … Jeudi 08 Févier 2018 Maison Des Services

COMPTE RENDU N ° 1 CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE … Jeudi 08 févier 2018 Maison Des Services Personnes présentes : Elu Référent Suppléant : Monsieur ALVAREZ Jean-Michel Membres : Mmes FERRARI-FORTUNY Aline, CUXAC Monique, KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC) Mrs LASO Bruno, SANTAMARIA Laurent, FERRANDO Jean-Luc, DORIA Jean, HUMMEL Jean, DEOLA Michel. Personnes Excusées : Elue Référente : Mme ABED Yamina Membres : Mmes CISSE Yacine, VAN EEROOGHE Céline, M. BONNAFOUS Christian Ordre du jour : - Information du Conseil Citoyen d’Anatole/Saint Jean Saint Pierre et de mode de son fonctionnement - Présentation des actions menées par le CC Election des Coordonnateurs (Titulaire et Suppléant) - Temps d’échange - Signature de Règlement Intérieur Remise des conférenciers à ceux qui n’ont pu être présents lors de la soirée d’installation du 31 janvier. Remise du règlement intérieur, la liste des membres et de la liste des élus référents Conseils Citoyens. 1 Introduction : M. ALAVAREZ Jean-Michel rappelle l’ordre du jour « Tour de Table » pour se présenter Monsieur LASO informe les nouveaux membres sur le fonctionnement et les actions menées par le conseil Citoyen : Rôle des Coordonnateurs (du titulaire et du suppléant) : Interface entre la Ville de Narbonne, les Membres du CC* et les habitants Anime et conduit les réunions Envoi les comptes rendus et l’ordre du jour aux membres, aux élus et à la chargée de mission Il ou elle relaye l’information Ville > CC*/Habitants et dans l’autre sens Habitants/CC* > ville Veille au respect des uns et des autres Fréquence des réunions une fois par mois sauf pendant les vacances scolaires et pour les mois de juillet, d’août et de décembre. -

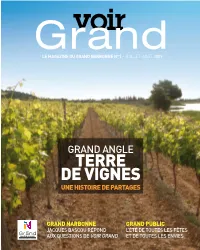

Terre De Vignes Une Histoire De Partages

voir Le magazine du grand narbonne n°1 - juillet-août 2009 GrAnd AnGLE tERRE DE vIGNES UNE hIStOIRE DE partageS GRAND NARBONNE GRAND PUBLIC JACQUES BASCOU répOnd L’été dE tOUtES LES fêtES AUx QUEStiOnS dE VOir GrAnd Et dE tOUtES LES EnViES voir Le magazine du grand narbonne n°1 - juillet-août 2009 Transparence Solidarité Mobilité Grand narbonne les grands projets 2009-2012 Page 03 Appartenance Témoignage Harmonisation Convivialité Proximité Pertinence Grand écran : l’actualité des communes Page 06 Service Transparence Solidarité Proximité Mobilité Appartenance Grand public : l’agenda de l’été Page 19 Témoignage Mobilité Harmonisation Convivialité Pertinence Service Solidarité Appartenance Grand champ : les archers narbonnais Page 22 Témoignage Harmonisation Convivialité Grand public Proximité Grand narbonne pratique : infos pratiques Page 23 Témoignage Pertinence Service Harmonisation Convivialité angle tERRE DE vIGNES UNE hIStOIRE DE partageS Page 08 témoin Jean-Claude Baudracco LE CéSAR D’ARmISSAN Page 18 voir est édité par la Communauté d’Agglomération du Grand narbonne Hôtel d’agglomération - 12 bd Frédéric Mistral - CS 50100 - 11785 Narbonne CeDeX tél. : 04 68 58 14 58 - Fax : 04 68 58 14 59 - www.legrandnarbonne.com Directeur de publication : Serge Brunel • Comité de rédaction : Didier Codorniou, Serge Brunel, jacques lombard, Catherine Bécam, Marjorie téna, iCoM • Rédaction : iCoM, Christophe terral • Secrétariat de rédaction et suivi de production : Service communication • Photographies : jean Belondrade, jean-Noël Herranz, Goanda, jean-Marie Guiter, le Grand Narbonne • Conception, réalisation, mise en pages : iCoM • iCoM RCS toulouse B 393 658 760. icom-com.fr • Dépôt iSSN : en cours d’attribution • Dépôt légal : en cours d’attribution • tirage : 40 000 exemplaires • Document imprimé par imprimerie Clément (34), une entreprise imprim’vert®, procédé CtP avec des encres à base végétale - Papier Cyclus Print 115 g. -

La Carte « Sport Et Nature

Attention, nature fragile ! Quelques recommandations pour pratiquer les activités de loisirs dans les espaces naturels : • Préservez la faune et la flore (ne cueillez pas de plantes, évitez de déranger les animaux) SPORTS & NATURE • Respectez le balisage des zones de pratique (sentiers, voies d’escalade, kitesurf, ...) L • Gardez vos chiens en laisse a C es • Respectez les propriétés et les biens privés se • Emportez vos déchets EN NARBONNAISE MÉDITERRANÉE • N’allumez pas de feu • Laissez nos véhicules dans les zones de stationnement dédiées à cet effet BIZE-MINERVOIS Le Pech 220 m ARGELIERS Canal du Midi D11 D267 D907 D326A MAILHAC D5 Serre d'Oupia La Cesse 287 m PORT-DE- OUVEILLAN POUZOLS- LA-ROBINE D5 MINERVOIS MIREPEÏSSET Canal de Jonction Amphoralis D418 D607 musée Étang SAINTE-VALIÈRE gallo-romain d'Ouveillan D13 GINESTAS LE SOMAIL DA26 SALLÈLES-D'AUDE D607 D369 u Midi D16 nal d Béziers Ca Montpellier SAINT-MARCEL- D162 D6009 SAINT-NAZAIRE- SUR-AUDE MOUSSOULENS CUXAC-D'AUDE Étang de Vendres VENTENAC- D'AUDE EN-MINERVOIS D1118 MOUSSAN Canal de la Robine L’Aude COURSAN SALLES-D'AUDE D718 L’Aude RAÏSSAC-D'AUDE D1118 MARCORIGNAN FLEURY D'AUDE D169 D11 D31 VILLEDAIGNE LES CABANES NÉVIAN D13 E DE FLEURY D6009 D607 D1118 P A Étang de D69 VINASSAN L Pissevaches C LÉZIGNAN-CORBIÈRES l'Orbieu D6113 Gouffre D68 A de l'Oeil Doux Domaine L de l’Oustalet MONTREDON- NARBONNE E ARMISSAN D DES-CORBIÈRES F A9 D68 I S D6113 S A 37 D168A M D24 D168 SAINT-PIERRE-LA-MER Carcassonne Toulouse D32 BIZANET D224 D61 A61 38 Coffre de Pech Redon 214 m NARBONNE-PLAGE -

Diagnostic Prospectif

SCoT de la Narbonnaise SCoT de la Narbonnaise DIAGNOSTIC PROSPECTIF Fiches thématiques Arrêt du SCoT CAHIER 1 Démographie et habitat Schéma de cohérence territoriale – Rapport de présentation – Fiches thématiques 2 Sommaire OBSERVATOIRE 1. La population 2. La structure par âge de la population 3. La structure sociale de la population 4. Les migrations résidentielles 5. Les logements 6. La composition du parc de logements 7. La construction de logements et le marché immobilier 8. Le parc social 9. Le parc potentiellement indigne 10. L’hébergement des personnes âgées GOUVERNANCE ET PROJETS SYNTHESE Schéma de cohérence territoriale – Rapport de présentation – Fiches thématiques 3 OBSERVATOIRE 1. LA POPULATION Un cœur Narbonnais Population par commune au sein du SCoT de la Narbonnaise Densité de population par commune au sein du SCoT de en 2014 la Narbonnaise en 2014 (Source : Insee RP ; traitement : EAU) (Source : Insee RP ; traitement : EAU) En 2014, la population du SCoT de la Narbonnaise s’élève à 125 913 habitants, dont 4 sur 10 vivent à Narbonne même. Narbonne, qui occupe à la fois une position au cœur des flux (autoroutes A9 et A61) et pôle d’emplois, est aussi la commune la plus densément peuplée. Densité : nombre d’habitants par km2 Autour de Narbonne, les communes sont davantage marquées par un développement périurbain. La frange littorale, plus touristique, se caractérise par la présence de stations, et son nombre élevé de résidences secondaires. Les communes rétrolittorales, villages des Corbières et du Minervois, ont un tissu -

Le Mag DU GRAND NARBONNE

Le mag’ #09 | janvier-février-mars 2018 GRAND NARBONNE Ne pas jeter sur la voie publique DÉVELOPPEMENT Un soutien quotidien à l’économie p. 12 Écomobilité Le Grand Narbonne donne l’exemple en interne p. 11 Économies d’énergie Rénov’habitat élargit son action aux copropriétés p. 24 SOMMAIRE 3 ... Édito Infos pratiques LE GRAND NARBONNE, 4 ... IN’ESS, Communauté d'agglomération 12, boulevard Frédéric Mistral 5 000 m² CS 50 100 dédiés 11 785 Narbonne CEDEX Tél. 04 68 58 14 58 aux porteurs Fax : 04 68 58 14 59 [email protected] de projets Ouvert au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 6 ... Économie www.legrandnarbonne.com Facebook.com/Legrandnarbonne 16 . DOSSIER Un soutien quotidien Ce magazine est édité par Le Grand de l’économie Narbonne • Directeur de publication : Jacques Bascou • Comité de rédaction : service communication 22 . Actu en bref • Rédaction : inconitO • Secrétariat de rédaction et suivi de production : du Grand service communication • Photos : Studio 30 bis, La boite noire, Grand Narbonne, Hervé Bertin, Gilles Narbonne Lefrancq, Parc naturel régional de la Narbonnaise, commune 24 . Cadre de Mirepeïsset, avec l’aimable participation des communes du Grand de vie Narbonne • Photo de couverture : L’entreprise les Brasseurs anonymes hébergée au sein d’Eole 30 . Vie de • Infographie : Passerelles • Conception, mise en pages : l’agglo inconitO • RCS Toulouse B 387 987 811 • ISSN : 2497-3890 Le Grand Narbonne se prépare • Dépôt légal : janvier 2018 • Tirage : à assumer le coût de la 61 000 exemplaires • Document prévention des inondations imprimé par imprimerie De Bourg, une entreprise Imprim’vert®, procédé CtP 31 . -

Le Mag Grand Narbonne

ÉDITION SPÉCIALE GRANDNovembre 2020 NARBONNELe magazine VITICULTURE Irrigation : pas une goutte de perdue p. 22 Institution Une nouvelle gouvernance pour le Grand Narbonne Ne pas jeter sur la voie publique p. 6-9 SOMMAIRE 3. .. Edito Infos pratiques LE GRAND NARBONNE, Communauté d'agglomération 4. .. Interview de 12, boulevard Frédéric Mistral CS 50 100 Didier Mouly, 11 785 Narbonne CEDEX Président du Grand Narbonne Tél. 04 68 58 14 58 Fax : 04 68 58 14 59 [email protected] 6. .. La nouvelle Ouvert au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h gouvernance du lundi au vendredi du Grand Narbonne www.legrandnarbonne.com Facebook.com/GrandNarbonne 12. Le Grand Ce magazine est édité par le Grand Narbonne Narbonne • Directeur de publication : Didier Mouly • Comité de rédaction : à vos côtés service communication • Rédaction : service communication • Secrétariat de rédaction et suivi de production : service communication • Crédits 14. Actu en bref photos : Studio Vost, La boîte noire des communes photography, le Grand Narbonne, avec l’aimable participation des communes du Grand Narbonne 16. Économie • Photo de couverture : Jean- Michel Aribaud, Président de la cave coopérative de Gruissan, partenaire du projet Irrialt’eau (cf p22) 20. Cadre de vie • Conception, mise en pages : Inconito • RCS Toulouse B 387 987 811 • ISSN : 2497-3890 33. Équipements • Dépôt légal : octobre 2020 • Tirage : 61 000 exemplaires • Document du Grand imprimé par imprimerie De Bourg, une entreprise Imprim’vert®, procédé CtP Narbonne avec des encres à base végétale. 2 Grand Narbonne, le magazine / Édition spéciale ÉDITO Proximité et dialogue Élue depuis quelques mois, la nouvelle équipe que j’ai l’honneur de prési- der va avoir à cœur de faire comprendre, d'appréhender l’utilité et le sens d’une communauté d’agglomération. -

Dossier De Presse, Plan De Relance Du Grand Narbonne

Lundi 11 mai 2020 DOSSIER DE PRESSE Le Grand Narbonne présente son plan de relance de 3,5 M€ pour l’économie locale Le confinement de deux mois, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, a mis à l’arrêt de nombreuses activités et largement ralenti d’autres. Dès le 31 mars, le Grand Narbonne a annoncé des premières mesures d’urgence pour les entreprises du territoire. A l’heure du déconfinement, et du retour progressif à l’activité pour de nombreux secteurs, le Grand Narbonne, qui a pour compétence le développement économique, le tourisme et la politique locale du commerce, présente un plan de soutien et de relance adapté au tissu économique local. PREMIÈRES MESURES D’URGENCE PRISES PAR LE GRAND NARBONNE Le territoire compte 22 668 entreprises avec Exonération totale des loyers plusieurs particularités : des entreprises hébergées en couveuses, pépinières et hotel 95% des entreprises comptent moins de d’entreprises 10 salariés et 75% ne comptent aucun salarié FACTURE Report des factures d’eau Une économie locale basée majoritairement sur le secteur tertiaire (68% des entreprises du Grand Narbonne Report des échéances fiscales en tertiaire, contre 19% pour le secteur € auprès des services fiscaux primaire et 13% pour le secteur secondaire). Le secteur tertiaire (commerces, tourisme, TAXE loisirs, culture…) a été le plus touché par les Report de la taxe de sejour fermetures administratives. Promotion des circuits courts L’importance de l’économie résidentielle, liée à la consommation locale et touristique, donc très impactée : Poursuite -

COMMUNE DE VINASSAN COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Du Jeudi 27 Octobre 2011 À 18H30

COMMUNE DE VINASSAN COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Du jeudi 27 Octobre 2011 à 18h30 Date de la convocation : octobre 2011 Date d’affichage : PRESENTS : MM. Didier ALDEBERT – Gérard GARCIA- Christian GARRABE- Victor FUERTES - Gérard FRATICOLA – Gérard BATIGNE – Jean Paul BACABE - Chantal ESPADA - Nadine RESSEGUIER – Anne Marie FOURGOUS - Marie-Claude DELLONG – Marie IMBERNON - MM Jean Paul BACABE- Jacques ROUCH - Jean Louis OURNAC – Cyril POULET. REPRESENTES : Mlle CODINA Emmanuelle par M. BATIGNE Gérard Mme BARRAU Sylvie par M. GARRABE Christian M. GRANAL Gilles par M. FRATICOLE Gérard Mme CAYRE Katia par Mme RESSEGUIER Nadine Secrétaire de séance : Mme Marie IMBERNON En ouverture de séance le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la réunion du 29 septembre 2011 présenté par Anne- Marie FOURGOUS. 2011-31 Décision modificative n°1 Après avoir étudié le projet en commission, Monsieur le Maire présente une modification budgétaire n°1 qui tient compte des évolutions constatées depuis le vote du budget primitif en Mars dernier. Cette décision modificative se décompose en trois parties : 1° Un réajustement technique qui transfère les crédits de certains articles à d’autres pour tenir compte des instructions comptables du receveur municipal. 2° Une augmentation des recettes de fonctionnement de 18 500€ qui sont affectées aux chapitres 011 charges à caractère général et 012 charges de personnel. 3° Une augmentation des recettes d’investissement de 121 032€ qui prend en compte notamment les attributions de subventions de l’Etat et du Grand Narbonne pour les travaux d’aménagement de la rue Jean Jaurès. La totalité de cette somme est d’ailleurs affectée à ce programme. -

Trait D'union

Trait d'union l’information municipale de Cuxac d'Aude Toile réalisée par le graffeur Azba Theflex mairie-cuxacdaude.fr Juin 2019 2 Trait d'union l’information municipale de Cuxac d'Aude - juin 2019 SOMMAIRE Édito du Maire p. 3 Petite enfance p. 4 Vie associative p. 7 Vie locale p. 8 CCAS p. 10 Culture & animations p. 12 Environnement / Patrimoine p. 14 Finances p. 16 Urbanisme p. 18 Sécurité p. 19 Travaux p. 20 Commissions municipales p. 22 Les projets / Groupe d’opposition p. 23 HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS : Lundi de 8h30 à 12hoo et de 13h30 à 18h30 Du Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 HOTEL DE VILLE Standard, 04 68 46 68 68 Fax : 04 68 33 85 13 Mail : [email protected] Site Internet : http://mairie-cuxacdaude.fr Police Municipale, 04 68 46 68 72 CCAS, 04 68 46 68 77 Médiathèque, 04 68 40 89 61 INFOS INTEMPÉRIES Standard mairie, 04 68 46 68 68 GROUPE SCOLAIRE YVAN PÉLISSIER École maternelle, 04 68 33 76 10 / CLSH maternelle, 04 68 33 32 71 École primaire, 04 68 33 32 36 / CLSH primaire, 04 68 42 09 74 CRÈCHE MUNICIPALE L’Ile aux Câlins, 04 68 46 02 33 HORAIRES ET JOURS DE MARCHÉ : mardi, mercredi, vendredi, samedi de 7h30 à 12h Directeur de publication, Jacques Pociello Photos : couverture, Toile réalisée par le graffeur Azba Theflex 4e de couverture, Mairie de Cuxac d’Aude Contact, Mairie de Cuxac d’Aude 04 68 46 68 68 Mise en page, Claudine Mapella Impression, imprimerie de bourg Trait d'union l’information municipale de Cuxac d'Aude - juin 2019 3 Mes chers administrés, Ce trait d’union, bulletin d’information municipale, comme à l’accoutumée est une rétrospective de l’année précédente suivie d’une présentation simple des différents projets ou de leur poursuite. -

Plan De Mobilité Du Grand Narbonne - Intégration De Critères Mobilité Dans Les Documents D’Urbanisme Et De Planification

APRÈS L’OBTENTION DE SON LABEL ECOMOBILITÉ, LE GRAND NARBONNE ENTRAINE 12 COMMUNES DANS LA LABELLISATION (11) Pourquoi agir La Communauté d’agglomération du Grand Narbonne est composée de 37 communes et compte 126 983 habitants. Son territoire est desservi par deux autoroutes l’A 61 et A9, 3 gares et Région Occitanie une halte ferroviaire. Un réseau interurbain de 15 lignes de bus relie Narbonne (11) l’ensemble des communes de l’agglomération à Narbonne. Malgré un coût d’abonnement très attractif ce réseau est essentiellement utilisé par les scolaires. Une organisation spécifique est proposée durant la Bénéficiaire saison estivale pour l’accès au littoral. Communauté d’agglomération du Grand Narbonne Avec un trafic routier en hausse du fait de l’attractivité du territoire et une activité saisonnière venant aggraver cette problématique, la question des déplacements est un enjeu majeur sur le territoire mais aussi un sujet qui Partenaires mobilise beaucoup les habitants. - Direction régionale Occitanie de l’ADEME La consultation publique sur le PCAET et l’élaboration du SCoT ont montré - Communauté d’agglomération du Grand que ce thème arrive souvent en tête des préoccupations. La démarche de Narbonne labellisation Cit’ergie a été l’occasion de pointer la nécessité de renforcer la politique Mobilité. Le label ECOMOBILITE Le Grand Narbonne, le SYADEN et l’ADEME déploient progressivement un Après la labellisation du Grand Narbonne en réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le 2017, 12 communes de l’agglomération ont territoire, à terme 46 bornes seront réparties sur 25 communes. obtenu le label ECOMOBILITE La communauté d’agglomération investit chaque année 500 000 € pour réaliser des aménagements cyclables, environ 80 km d’itinéraires sont à ce En 2018 : En 2019 : jour réalisés Cuxac d’Aude Armissan Autorité Organisatrice des Mobilités Le Grand Narbonne a convié en mai Ginestas : Bize-Minervois 2017 l’ensemble des communes afin de les sensibiliser sur la thématique de Gruissan Caves la mobilité.