Diagnostic Prospectif

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aude Méditerranée

AUDE MÉDITERRANÉE GRAND NARBONNE MÉDITERRANÉE MILLE ET UNE FAÇONS DE VIVRE LES GRANDS ESPACES en famille De Saint-Pierre la mer à Port-La Nouvelle, un concentré d’activités Gruissan, un vent de liberté À Leucate les pieds dans l’eau Narbonne, plage et histoire visit-lanarbonnaise.com audetourisme.com AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE GRAND NARBONNE MÉDITERRANÉE UN CONCENTRÉ DE PAYSAGES Et si vous vous retrouviez dans l’un de nos villages pour passer de belles vacances, en famille, au bord d’une Méditerranée... plus secrète et sauvage ? Au départ des villages très authentiques du Grand Narbonne, explorez de nouveaux horizons en découvrant les superbes paysages du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, de la mer aux massifs calcaires, en passant par les lagunes peuplées de flamants roses. Prenez vos jumelles... suivez un guide... partez le somail à vélo le long des canaux... baignez-vous sur NARBONNE ST-PIERRE LA MER nos plages où flottent le drapeau Pavillon Bleu. NARBONNE Relaxez-vous, vous le méritez bien ! BAGES plage GRUISSAN visit-lanarbonnaise.com sigean PORT-LA NOUVELLE LA PALME leucate leucate-plage port-leucate FAUNE SAUVAGE SPORT DE GLISSE EN FAMILLE LA RÉSERVE AFRICAINE DES SENSATIONS UNE BALADE SUR LE DE SIGEAN « GLISSE » POUR LES CANAL DU MIDI Grand parc de plus 300 ha, la Réserve Africaine PETITS ET LES GRANDS Un des sites majeurs du Canal du Midi, classé de Sigean vous initie à la découverte de la Bienvenue dans la Windvalley, un territoire de au patrimoine mondial de l’Unesco, se situe à faune sauvage avec 2 parcours, l’un à bord vent et de glisse accessible à tous ! Un de nos 15 minutes de Narbonne : le port du Somail. -

Déploiement De France Relance Dans Les Territoires

DOSSIER DE PRESSE 1er mars 2021 Déploiement de France Relance dans les territoires Déploiement du plan de relance Sommaire Éditorial ................................................................................................................. 7 État des lieux du déploiement de France Relance ............................................ 8 Comment suivre le déploiement du plan de relance ? .................................... 10 Auvergne Rhône-Alpes ...................................................................................... 13 Ain .......................................................................................................................................... 16 Allier ........................................................................................................................................ 18 Ardèche .................................................................................................................................. 20 Cantal ..................................................................................................................................... 22 Drôme ..................................................................................................................................... 24 Isère ........................................................................................................................................ 26 Loire ........................................................................................................................................ 29 -

COMPTE RENDU N ° 1 CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE … Jeudi 08 Févier 2018 Maison Des Services

COMPTE RENDU N ° 1 CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE … Jeudi 08 févier 2018 Maison Des Services Personnes présentes : Elu Référent Suppléant : Monsieur ALVAREZ Jean-Michel Membres : Mmes FERRARI-FORTUNY Aline, CUXAC Monique, KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC) Mrs LASO Bruno, SANTAMARIA Laurent, FERRANDO Jean-Luc, DORIA Jean, HUMMEL Jean, DEOLA Michel. Personnes Excusées : Elue Référente : Mme ABED Yamina Membres : Mmes CISSE Yacine, VAN EEROOGHE Céline, M. BONNAFOUS Christian Ordre du jour : - Information du Conseil Citoyen d’Anatole/Saint Jean Saint Pierre et de mode de son fonctionnement - Présentation des actions menées par le CC Election des Coordonnateurs (Titulaire et Suppléant) - Temps d’échange - Signature de Règlement Intérieur Remise des conférenciers à ceux qui n’ont pu être présents lors de la soirée d’installation du 31 janvier. Remise du règlement intérieur, la liste des membres et de la liste des élus référents Conseils Citoyens. 1 Introduction : M. ALAVAREZ Jean-Michel rappelle l’ordre du jour « Tour de Table » pour se présenter Monsieur LASO informe les nouveaux membres sur le fonctionnement et les actions menées par le conseil Citoyen : Rôle des Coordonnateurs (du titulaire et du suppléant) : Interface entre la Ville de Narbonne, les Membres du CC* et les habitants Anime et conduit les réunions Envoi les comptes rendus et l’ordre du jour aux membres, aux élus et à la chargée de mission Il ou elle relaye l’information Ville > CC*/Habitants et dans l’autre sens Habitants/CC* > ville Veille au respect des uns et des autres Fréquence des réunions une fois par mois sauf pendant les vacances scolaires et pour les mois de juillet, d’août et de décembre. -

LETTRE CIRCULAIRE N° 20110000058 1

LETTRE CIRCULAIRE n° 2011-0000058 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.023.0 Montreuil, le 17/05/2011 17/05/2011 DIRECTION DE LA OBJET REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET Modification du champ d'application et du taux de versement transport DU SERVICE (art. L. 2333-64 et s. du Code général des Collectivités Territoriales) GESTION DES COMPTES / GESTION DES OUTILS ET BASES DOCUMENTAIRES Texte à annoter : Lettre circulaire n° 2003-071 du 28/03/2003 Affaire suivie par : MR/PM - Transformation de la Communauté d'Agglomération de la Narbonnaise en Communauté d'Agglomération « LE GRAND NARBONNE » - A compter du 1er janvier 2011, le périmètre de transports urbains de la Communauté d'Agglomération « LE GRAND NARBONNE » est étendu aux communes de ARGELIERS, BIZE-MINERVOIS, GINESTAS, MIREPEISSET, PORT-LA-NOUVELLE, POUZOLS- MINERVOIS, SAINT-MARCEL-SUR-AUDE, SAINT-NAZAIRE- D'AUDE, SAINTE-VALIERE, SALLELES D'AUDE, VENTENAC- MINERVOIS - A compter du 1er mars 2011, le taux de versement transport applicable sur le territoire des communes de la Communauté d'Agglomération « LE GRAND NARBONNE » est porté à 1,25 % - Coordonnées postales Par un arrêté du 26 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 28 décembre 2010 la Préfecture de l'Aude a prononcé la transformation de la Communauté d'Agglomération de la Narbonnaise en Communauté d'Agglomération « LE GRAND NARBONNE ». Par ce même arrêté du 28 décembre 2010, la Préfecture de l'Aude a autorisé l'adhésion des communes de ARGELIERS, BIZE-MINERVOIS, GINESTAS, MIREPEISSET, PORT-LA-NOUVELLE, POUZOLS-MINERVOIS, SAINT- MARCEL-SUR-AUDE, SAINT-NAZAIRE-D'AUDE, SAINTE-VALIERE, les ressources de la Sécurité sociale 1 SALLELES D'AUDE, VENTENAC-MINERVOIS, avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2011. -

ITINERARY Argeliers to Marseillan Sunday ARGELIERS at 4Pm, The

ITINERARY Argeliers to Marseillan (or reverse, Marseillan - Argeliers ) Sunday ARGELIERS At 4pm, the ATHOS Captain and Tour Guide will meet you at a designated point in Montpellier. In the comfort of ATHOS' private air-conditioned Chrysler minivans, you will be chauffeured to ATHOS at her mooring. Upon arrival, you will be treated to a Champagne reception and gourmet canapés. Once settled into your cabin, you will be invited to a 4-course dinner prepared by our highly acclaimed on-board Chef. Monday ARGELIERS- CAPESTANG Enjoy your first coffee of the day in a comfortable chair on the upper deck of ATHOS. While coffee is available at any time from the bar, a continental-style breakfast is served daily, at your leisure, beginning at 8:30am. The proposed morning visit is a drive to the famous Medieval double-walled city of Carcassonne. Your knowledgeable on-board guide will offer a guided, historical visit. Shoppers should never fear, your Guide will be sure to give you time to have a good look! While the Captain gets ATHOS underway for an afternoon's cruise to Argeliers, on the historic Canal du Midi, Chef will serve up another local, gourmet 3-course meal (perhaps including the famous duck confit stew, Cassoulet?) By early evening, you have arrived in Capestang, and ATHOS will moor with a view of the flood-lit and picturesque Collegiale St. Etienne. There ought to be enough time for a stroll into the village before Chef starts serving up the next delight! Tuesday CAPESTANG – REGISMONT LE HAUT This morning’s suggested visit is a tasting at the Oulibo, the local olive oil pressoir. -

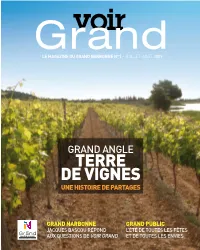

Terre De Vignes Une Histoire De Partages

voir Le magazine du grand narbonne n°1 - juillet-août 2009 GrAnd AnGLE tERRE DE vIGNES UNE hIStOIRE DE partageS GRAND NARBONNE GRAND PUBLIC JACQUES BASCOU répOnd L’été dE tOUtES LES fêtES AUx QUEStiOnS dE VOir GrAnd Et dE tOUtES LES EnViES voir Le magazine du grand narbonne n°1 - juillet-août 2009 Transparence Solidarité Mobilité Grand narbonne les grands projets 2009-2012 Page 03 Appartenance Témoignage Harmonisation Convivialité Proximité Pertinence Grand écran : l’actualité des communes Page 06 Service Transparence Solidarité Proximité Mobilité Appartenance Grand public : l’agenda de l’été Page 19 Témoignage Mobilité Harmonisation Convivialité Pertinence Service Solidarité Appartenance Grand champ : les archers narbonnais Page 22 Témoignage Harmonisation Convivialité Grand public Proximité Grand narbonne pratique : infos pratiques Page 23 Témoignage Pertinence Service Harmonisation Convivialité angle tERRE DE vIGNES UNE hIStOIRE DE partageS Page 08 témoin Jean-Claude Baudracco LE CéSAR D’ARmISSAN Page 18 voir est édité par la Communauté d’Agglomération du Grand narbonne Hôtel d’agglomération - 12 bd Frédéric Mistral - CS 50100 - 11785 Narbonne CeDeX tél. : 04 68 58 14 58 - Fax : 04 68 58 14 59 - www.legrandnarbonne.com Directeur de publication : Serge Brunel • Comité de rédaction : Didier Codorniou, Serge Brunel, jacques lombard, Catherine Bécam, Marjorie téna, iCoM • Rédaction : iCoM, Christophe terral • Secrétariat de rédaction et suivi de production : Service communication • Photographies : jean Belondrade, jean-Noël Herranz, Goanda, jean-Marie Guiter, le Grand Narbonne • Conception, réalisation, mise en pages : iCoM • iCoM RCS toulouse B 393 658 760. icom-com.fr • Dépôt iSSN : en cours d’attribution • Dépôt légal : en cours d’attribution • tirage : 40 000 exemplaires • Document imprimé par imprimerie Clément (34), une entreprise imprim’vert®, procédé CtP avec des encres à base végétale - Papier Cyclus Print 115 g. -

214C – Calcaires Et Marnes Du Paléocène Et De L'eocène Inférieur

214C – Calcaires et marnes du Paléocène et de l’Eocène inférieur et moyen du système Cesse - Pouzols CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE INFORMATIONS PRINCIPALES Cette petite unité se localise partiellement sur les départements de l’Aude (80 % de la surface) et sur le département de l’Hérault. Elle correspond au cœur du Nature : Unité aquifère Minervois et englobe notamment la Serre d’Oupia, colline limitrophe des 2 départements situé entre les communes d’Oupia (Hérault) à l’Ouest et Pouzols Minervois (Aude) à l’Est. Ce système aquifère s’étend sur tout ou partie des communes de Bize Minervois, Mailhac, Pouzols Minervois, Argeliers, Sainte Thème : Sédimentaire Valière, Paraza, Roubia, Argens, Mirepeisset, Ginestas (Aude) et Oupia, Beaufort, Olonzac, Cruzy et Montouliers (Hérault). Type : Milieu karstique L’altitude varie entre 50 m et 293 m (sommet de la Serre d’Oupia). La culture très nettement dominante reste la vigne (AOC du Minervois). 2 Ce secteur jouit d’un climat typiquement méditerranéen avec des étés chauds et peu pluvieux, des hivers relativement doux. Les vents y sont fréquents et Superficie totale : 62,4 km violents. La moyenne pluviométrique annuelle est de l’ordre de 600 à 650 mm. Entité mère (niveau 214 La Cesse, affluent de l’Aude, tangente ou traverse ce système. Après un écoulement Ouest Est entre Minerve et Agel, la Cesse change de direction et régional) : s’écoule au-delà d’Agel en direction du Sud. A partir d’Agel et en aval du Boulidou, la Cesse présente un écoulement permanent. Il est de l’ordre de 300 l/s en période d’étiage au pont de Cabezac à Bize Minervois et l’alimentation de son cours aérien est due à une série d’émergences issues de ce système aquifère Cesse – Pouzols. -

Les Anciens Châteaux Seigneuriaux Du Département De L'aude

1 Les anciens châteaux seigneuriaux du département de l'Aude Par le Dr. Charles Boyer juillet 1980 AIGUES-VIVES; AIROUX Le château situé sur un monticule à côté de Le château situé dans le village est une solide l'église paraît remonter seulement au XIIIe siècle. construction de la Renaissance flanquée d'une C'est une construction bien délabrée dont la tourelle d'angle. L'escalier est renfermé dans une construction des maisons voisines a modifié la autre tourelle percée d'une porte et de fenêtres disposition des lieux. Au centre une tour carrée, aux riches sculptures. le fort d'une hauteur de 20 m., couvre une surface de 30 mètres carrés ; les murs ont une AJAC épaisseur de 1,80 m. Le château d'Ajac dont quelques parties À l'intérieur sont les restes d'un escalier remontent au XVe siècle a été restauré au XVIIIe conduisant au premier étage sur voûte. Du siècle. Il a successivement appartenu aux familles château il ne reste qu'une partie de la bâtisse de de Lévis et de Montcalm. Il est aujourd'hui l'est ; on y voit des traces de fenêtres murées. délaissé. Le maréchal de Lévis y naquit en 1719. F. Pasquier1 a écrit une belle étude sur ce château. Construit sur le coteau au bas duquel se développe le village, il forme une masse carrée au milieu d'une terrasse couverte de beaux arbres. La façade principale est percée de fenêtres sans caractère, elle a été refaite au milieu du règne de Louis XV. Au rez-de-chaussée on peut voir la salle à manger ayant conservé quelques restes de décoration. -

Communiqué De Presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Carcassonne, le 26 juillet 2021 Objet : Calamités agricoles : pertes de récoltes d’olives mai 2020 - Reconnaissance complémentaire pour 116 communes L’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation avait reconnu le caractère de calamité agricole pour perte de récolte d’olives subies par les exploitants agricoles du département de l’Aude lors des pluies du 9 au 15 mai 2020, a été modifié par une reconnaissance complémentaire pour les 116 communes suivantes : Zone sinistrée : Communes de : Aigues-Vives, Albas, Alzonne, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arzens, Badens, Bages, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Boutenac, Cabrespine, Camplong, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbieres, Castelnau-d’Aude, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Citou, Comigne, Conilhac- Corbières, Coursan, Coustouge, Cruscades, Cuxac-d’Aude, Douzens, Durban-Corbières, Escales, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Fleury, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Ginestas, Gruissan, Homps, Jonquières, La-Redorte, Lagrasse, Laure-Minervois, Lézignan, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Maisons, Malves-en- Minervois, Marcorignan, Marseillette, Mayronnes, Mirepeisset, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montréal, Montredon-des-Corbières, Montseret, Monze, Moussan, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Ouveillan, Palairac, Paraza, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Puichéric, Quintillan, Raissac-d’Aude, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquecourbe-Minervois, -

La Carte « Sport Et Nature

Attention, nature fragile ! Quelques recommandations pour pratiquer les activités de loisirs dans les espaces naturels : • Préservez la faune et la flore (ne cueillez pas de plantes, évitez de déranger les animaux) SPORTS & NATURE • Respectez le balisage des zones de pratique (sentiers, voies d’escalade, kitesurf, ...) L • Gardez vos chiens en laisse a C es • Respectez les propriétés et les biens privés se • Emportez vos déchets EN NARBONNAISE MÉDITERRANÉE • N’allumez pas de feu • Laissez nos véhicules dans les zones de stationnement dédiées à cet effet BIZE-MINERVOIS Le Pech 220 m ARGELIERS Canal du Midi D11 D267 D907 D326A MAILHAC D5 Serre d'Oupia La Cesse 287 m PORT-DE- OUVEILLAN POUZOLS- LA-ROBINE D5 MINERVOIS MIREPEÏSSET Canal de Jonction Amphoralis D418 D607 musée Étang SAINTE-VALIÈRE gallo-romain d'Ouveillan D13 GINESTAS LE SOMAIL DA26 SALLÈLES-D'AUDE D607 D369 u Midi D16 nal d Béziers Ca Montpellier SAINT-MARCEL- D162 D6009 SAINT-NAZAIRE- SUR-AUDE MOUSSOULENS CUXAC-D'AUDE Étang de Vendres VENTENAC- D'AUDE EN-MINERVOIS D1118 MOUSSAN Canal de la Robine L’Aude COURSAN SALLES-D'AUDE D718 L’Aude RAÏSSAC-D'AUDE D1118 MARCORIGNAN FLEURY D'AUDE D169 D11 D31 VILLEDAIGNE LES CABANES NÉVIAN D13 E DE FLEURY D6009 D607 D1118 P A Étang de D69 VINASSAN L Pissevaches C LÉZIGNAN-CORBIÈRES l'Orbieu D6113 Gouffre D68 A de l'Oeil Doux Domaine L de l’Oustalet MONTREDON- NARBONNE E ARMISSAN D DES-CORBIÈRES F A9 D68 I S D6113 S A 37 D168A M D24 D168 SAINT-PIERRE-LA-MER Carcassonne Toulouse D32 BIZANET D224 D61 A61 38 Coffre de Pech Redon 214 m NARBONNE-PLAGE -

CANAL DU MIDI BIKE 6 Night BEST of 2020

DETOURS IN FRANCE www.detours-in-france.com CANAL DU MIDI BIKING EXPLORE FRANCE AT YOUR OWN PACE Day 1: Arrival in Carcassonne It is hard to believe that Carcassonne is real, when you first approach it from afar. The ancient city, (a settlement here from as far back as 3500 BC), sits majestically high, and is ringed completely by its castle- like ramparts. The city and its fortifications were rated as a UNESCO World Heritage site in 1997. You'll soak up the view from your hotel, located by the medieval walls. You will have time to relax and read your package of trip information by the swimming pool, before wandering in to explore the cobblestoned streets. Dinner in the old city. Day 2: Carcassonne to Siran 49 km / 30 Miles After your bike fitting this morning, you have a relaxing, easy ride, as it leaves Carcassonne and follows the roads and bike paths along the Canal (flat!). Your route takes you through a mix of villages with odd names, stemming from the regional language, which for centuries was not French, but the local "Occitan": Marseillette, Puichéric (with its 13th century church and annual pig festival) and La Redorte. You pass a first feat of canal engineering as well, the bridge of Orbiel, taking the canal over the Orbiel River! At the end of the day leave the canal bike path to ride through the tiny roads and villages of the picturesque Minervois vineyards – perhaps stop for a wine tasting, as your ride is almost finished... Your goal is the beautiful Chateau de Siran, in the heart of the village of the same name. -

Titre De L'etude

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE DU PCAET DU GRAND NARBONNE ET DU PNR DE LA NARBONNAISE EN MEDITERRANEE Rapport d’étude Le 15 janvier 2018 Présentation générale Etat initial de l'environnement, tendances et enjeux Analyse des effets du plan (y compris incidences Natura 2000) Justification du plan retenu par rapport aux variantes Mesures ERC (éviter, réduire, compenser) Dispositif de suivi AERE - 3 impasse de la Retourde - 73100 Aix les Bains - Tél : +33 (0)4 15 09 82 00 / Fax : +33 (0)4 15 09 82 09 www.aere.fr - [email protected] - Siret 434 702 940 00033 - RCS Chambéry – APE 711 2B SOMMAIRE Sommaire ......................................................................................................................... 2 1. Contexte et méthodologie ............................................................................................. 4 1.1. Présentation générale du PCAET ........................................................................................ 4 1.2. Méthodologie proposée ..................................................................................................... 5 2. Présentation générale ................................................................................................... 7 2.1. Contexte de l’étude ........................................................................................................... 7 2.2. Objectifs du PCAET............................................................................................................. 8 2.3. Étude de la vulnérabilité au changement