Relatório Final

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Returning to Portugal This Document Provides Information and Details of Organisations Which May Be Useful If You Are Facing Removal Or Deportation to Portugal

Praxis NOMS Electronic Toolkit A resource for the resettlement of Foreign National Prisoners (FNPs) www.tracks.uk.net Passport I want to leave CLICK HERE the UK I do not want to CLICK HERE leave the UK I am unsure about CLICK HERE Returningleaving the to UK Portugal I will be released CLICK HERE into the UK Copyright © Free Vector Maps.com Returning to Portugal This document provides information and details of organisations which may be useful if you are facing removal or deportation to Portugal. While every care is taken to ensure that the information is correct this does not constitute a guarantee that the organisations will provide the services listed. Your Embassy in the UK Embassy of Portugal 11 Belgrave Square, London SW1X 8PP Tel: 020 7235 5331 Fax: 020 7245 1287 Consular Section 3 Portland Place W1B 1HR Tel: 020 7291 3770 Fax: 020 7291 3799 Email: [email protected] www.portuguese-embassy.co.uk Consulate General in Manchester 1 Portland Street, Manchester M1 3BE Tel: 0161 236 0990 Fax: 0161 236 2064 Email: [email protected] Travel documents A valid Portuguese passport or national identity card or a passport or id card which has expired in the last 5 years can be used to remove you from the UK to Portugal. If you do not have those documents then you will need to be interviewed by the Portuguese officials in order to obtain an Emergency Travel Document (ETD); if you are in prison or detention this will be facilitated by the Home Office. Any supporting evidence of identity or nationality such as birth certificates etc. -

Recomposições E Representações Sociais Das Avenidas Novas Numa

X Congresso Português de Sociologia Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da democracia no Portugal contemporâneo Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 Secção/Área temática / Thematic Section/Area: Territórios: Cidades e Campos Recomposições e representações sociais das Avenidas Novas numa cidade em transformação Recompositions and social representations of Avenidas Novas in a transforming city PINTO, Fernando; ISCTE-IUL; CIES, CP; Lisboa; Portugal; [email protected] Resumo As Avenidas Novas assinalaram uma viragem decisiva no tempo e no modo da expansão urbana de Lisboa, no começo do século XX, sustentando um movimento de ampliação para norte, a partir das coordenadas do plano urbanístico liderado por Ressano Garcia. Associadas desde cedo a uma forte especulação imobiliária, patente na dissonância de tipologias construtivas e na ausência de um plano arquitetónico de conjunto, ficaram também marcadas pelo facto de se terem constituído num dos eixos estruturantes de dilatação do centro funcional da cidade, sofrendo os impactos da terciarização e do uso generalizado do automóvel sobre as suas acessibilidades fáceis. Apresentam-se aqui os primeiros resultados de uma investigação, relativos à história das Avenidas Novas e suas recomposições espaciais. A pesquisa contempla ainda uma contextualização sociodemográfica e socioeconómica e tem o seu foco nas representações sociais sobre esta área da cidade. Palavras-chave:Avenidas Novas; expansão urbana; reconfiguração espacial; mobilidade espacial. Abstract Avenidas Novas marked a turning point in the time and mode of urban expansion in Lisbon at the beginning of the twentieth century, sustaining a movement of expansion from de coordinates of the urban plan led by Ressano Garcia to the north. -

Lista De 28 De Fevereiro a 06 De Março De 2020

Lista de 28 de Fevereiro a 06 de Março de 2020 Nome Tipo Data de Início Data de Fim Processo Morada Freguesia UIT Novo Programa Ricardo Araújo Pereira Filmagem 01-03-2020 07-06-2020 214/POEP/2020 Avenida Fontes Pereira de Melo Arroios Centro Calçada do Monte, Rua da Senhora do Monte, Rua de São Gens, Amar Demais Filmagem 02-03-2020 06-03-2020 250/POEP/2020 São Vicente Centro Histórico Travessa do Monte, Rua Damasceno Monteiro Misericórdia, Santa Maria Distribuição de Flyers Publicitário 05-02-2020 29-04-2020 46/POEP/2020 Praça de Luís de Camões, Rua Garrett Centro Histórico Maior Praça do Comércio, Rua Gomes Freire, Calçada do Monte, Campo dos Santa Maria Maior, Arroios, O Atentado Filmagem 29-02-2020 29-02-2020 255/POEP/2020 Mártires da Pátria, Rua Júlio de Andrade, Paço da Rainha, Travessa da Centro Histórico, Centro São Vicente, Santo António Cruz do Torel Terramotto Vs Moda Lisboa vs CML - 54ª edição Moda Estrela, Misericórdia, Avenidas Divertimento/Espetáculo 26-02-2020 05-03-2020 150/POEP/2020 Largo Vitorino Damásio, Cais do Sodré, Campo Pequeno Centro Histórico, Centro Lisboa Novas Largo Trindade Coelho, Rua Delfim de Brito Guimarães, Rua de São Misericórdia, Campolide, Lázaro, Terreiro do Trancão, Antigas Oficinas Metropolitano Calvanas, Centro Histórico, Centro, Lançamento Mundial Novo Mini Eléctrico Publicitário 01-02-2020 23-03-2020 57/POEP/2020 Santa Maria Maior, Parque das Avenida da Ribeira das Naus, Rua do Arsenal, Rua do Alecrim, Praça do Oriental, Norte Nações, Lumiar Comércio Praça do Duque de Saldanha, Praça dos Restauradores, -

LLH HOSTELS Our City Guide About Us

LLH HOSTELS our city guide about us . how to get here . map . settling in our dinners . our activities . top 10 attractions top 5 viewpoints . restaurants . ba rs . clubs bifanas and bu rger s . chill out cafes . museums dos and dont’s . alcohol and drugs first portuguese lesson . f.a.q. lisbonloungehostel.com livingloungehostel.com LLH HOSTELS LLH HOSTELS our city guide about us and our hostels We’re a group of four Portuguese friends from the city of Cartaxo, about a 45 minute drive from Lisbon. Back in 2005 we were all pursuing different careers in art - two of us in photography, one in architecture, and another in painting. But one fateful night over a few glasses of red wine we decided to take a different path together and open the first hostel in Lisbon, the Lisbon Lounge Hostel. Not too long afterwards we opened a bigger hostel just around the corner, the Living Lounge Hostel. From the very beginning we tried to avoid turning the hostels into bed factories. Instead we focused on creat- ing an environment where we would also feel comfortable hanging out, meeting travellers and sharing stories. We’re now getting close to a decade in the hostel busi- ness, and looking back it’s been nothing short of life changing for all four of us. We knew it would be a fun ven- ture but we never could have expected to meet so many fascinating people and have so many great experiences, just from opening our doors to the world outside. We hope this guide helps you get a leg up on what to do in Lisbon. -

The Working-Class Houses and Its Insertion in Urban Areas

THE WORKING-CLASS HOUSES AND ITS INSERTION IN URBAN AREAS THE 33 MUNICIPAL CASE STUDIES OF THE CITY OF LISBON _________________________________________________________________________________ José Miguel Moreira Correia ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the insertion of 33 municipality working-class houses of in the urban fabric of the city of Lisbon. The methodology adopted was based on the Spatial Syntax theory by using the measurements of choice and integration in a Geographic Information Systems environment. The first step was the analysis of 33 cases studies with normalized angular measures of integration and choice, from the global scale to the local scale with radii of 400 m, 800 m, 1200 m and 2000 m respectively. The second step was a detailed analysis based on the adjacency of the spaces from the public street to the dwellings for a subset of 4 working-class houses, selected due to their type-morphological diversity. From the first analysis (the 33 study cases), it was possible to conclude that the patios and the workers' villages have high insertion values in the neighborhood, highlighting the idea that this type of construction intended to promote the proximity of the dwellings to the factories. At the global level the insertion value is weaker, however with a positive growth trend in the period analyzed (1871 - 2005). For all study cases it was verified that the courtyard acts as an aggregating element of the collective space, although it can be accessed in very different ways, which in translates into a proper identity for each patio/village worker. Keywords: Workforce housing Space Syntax analysis Urban morphology Housing GIS November 2018 INTRODUCTION This work is part of a protocol established between the Instituto Superior Técnico (IST) – CERIS research center and the Municipality of Lisbon to study the 33 municipal working-class houses. -

Portuguese Ombudsman National Preventive Mechanism

PORTUGUESE OMBUDSMAN NATIONAL PREVENTIVE MECHANISM REPORT TO THE PARLIAMENT 2016 Lisbon, 2017 This document describes the activity developed autonomously, in the year 2016, by the Portuguese Ombudsman as the National Preventive Mechanism under the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Title: Portuguese Ombudsman – National Preventive Mechanism Report to the Parliament – 2016 Published by – The Ombudsman’s Office – Documentation Division Design – Lagesdesign Photographs – Manuel Gomes Teixeira, Sara Duarte How to contact the National Preventive Mechanism: Rua do Pau de Bandeira, 7-9 1249-088 Lisboa Portugal Telephone: +351 213 92 67 45 | Fax: +351 21 396 12 43 [email protected] http://www.provedor-jus.pt/mnp Table of Contents Activity of the National Preventive Mechanism 7 1. National Preventive Mechanism: Structure of Support and other resources 8 2. Visits to places of detention 9 2.1. Statistic data 9 2.2. Visits made in the year 2016 14 3. Thematic report on educational centres: brief notes 83 4. Recommendations of the National Preventive Mechanism 86 4.1. General appreciation 86 4.2. Recommendations issued in 2016 90 5. Participation in initiatives and institutional diffusion 113 5.1. Participation in initiatives 113 5.2. Institutional diffusion 115 Contents 117 1. Graphs 118 2. Tables 118 3. Analytical index of the visits to the places of detention 119 4. Analytical index of the National Preventive Mechanism’s recommendations 128 Acronyms and abbreviations -

FICHA GLOBAL PMUS Abril16

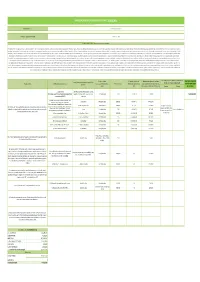

PLANO DE AÇÃO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (FICHA GLOBAL) Identificação da NUT III Área Metropolitana de Lisboa Territórios abrangidos pelas intervenções Concelho de Lisboa JUSTIFICAÇÃO PARA AS INTERVENÇÕES NOS TERRITÓRIOS IDENTIFICADOS Portugal tem definido ao longo dos últimos anos uma série de políticas e instrumentos que apontam à redução da sua elevada dependência energética dos combustíveis fósseis, dos impactos ambientais que a utilização destes incorporam e da sua inerente contribuição para as emissões de gases com efeitos de estufa e para as alterações climáticas. A cidade de Lisboa também está apostada em contribuir para os mesmos objectivos, e tem ela própria levado a cabo uma série de medidas que visam aumentar a eficiência energética do seu sistema urbano, reduzir as poluições atmosférica e sonora, e mitigar as suas responsabilidades em termos de emissões de CO2. Estas preocupações são hoje centrais em todas as estratégias e políticas definidas pela cidade, que tem assumido compromissos e lançado acções que permitam aumentar permanentemente os níveis de sustentabilidade e resiliência da cidade. Documentos como a Carta Estratégica de Lisboa 2010/2014, o PDML, o Pacto dos Autarcas subscrito por Lisboa, o Plano de Acção para a Sustentabilidade Energética de Lisboa ou o Lisboa-Europa 2020 são disso exemplos. No caso do sector dos transportes, a cidade está apostada em promover uma alteração na repartição modal que visa racionalizar a utilização do automóvel e aumentar as deslocações a pé, de bicicleta e de transportes públicos, reduzindo assim decididamente os consumos energéticos e as emissões dentro do seu perímetro territorial, humanizando a cidade e aumentando a qualidade de vida dos que nela vivem, trabalham ou estudam, bem como dos que a visitam. -

International Literary Program

PROGRAM & GUIDE International Literary Program LISBON June 29 July 11 2014 ORGANIZATION SPONSORS SUPPORT GRÉMIO LITERÁRIO Bem-Vindo and Welcome to the fourth annual DISQUIET International Literary Program! We’re thrilled you’re joining us this summer and eagerly await meeting you in the inimitable city of Lisbon – known locally as Lisboa. As you’ll soon see, Lisboa is a city of tremendous vitality and energy, full of stunning, surprising vistas and labyrinthine cobblestone streets. You wander the city much like you wander the unexpected narrative pathways in Fernando Pessoa’s The Book of Disquiet, the program’s namesake. In other words, the city itself is not unlike its greatest writer’s most beguiling text. Thanks to our many partners and sponsors, traveling to Lisbon as part of the DISQUIET program gives participants unique access to Lisboa’s cultural life: from private talks on the history of Fado (aka The Portuguese Blues) in the Fado museum to numerous opportunities to meet with both the leading and up-and- coming Portuguese authors. The year’s program is shaping up to be one of our best yet. Among many other offerings we’ll host a Playwriting workshop for the first time; we have a special panel dedicated to the Three Marias, the celebrated trio of women who collaborated on one of the most subversive books in Portuguese history; and we welcome National Book Award-winner Denis Johnson as this year’s guest writer. Our hope is it all adds up to a singular experience that elevates your writing and affects you in profound and meaningful ways. -

URBAN PROJECT | NÓ DO LUMIAR and the Lisbon Northwest Gateway

URBAN PROJECT | NÓ DO LUMIAR and the Lisbon Northwest Gateway Gonçalo Duarte Pita Architecture Dissertation | Instituto Superior Técnico Coordinator: Prof. Carlos Moniz de Almeida Azenha Pereira da Cruz ABSTRACT The following report presents the work carried out for 2010/2012 Final Project course. The conducting element of this report is the impact road infrastructures may have, particularly when inserted in the urban context, whether they are generators of that context or the main cause of its frag- mentation. The mono-functionality of the road layout, which is a consequence of a mono-disciplinary approach to its conception, led to the incapacity of the structural road system to be part of the contem- porary city as an integrated actor of the urban space and therefore becoming an intrusive element. Supported by a reflection on road infrastructures, the goal of this report is to analyze the Lisbon struc- tural route consisting of Calçada de Carriche and Av. Padre Cruz. — the Northwest Gateway —, and the conception of a project on Nó do Lumiar, its main articulation point. Being one of Lisbon’s main gateways for centuries, the Northwest Gateway was responsible for defining the mobility structure of the North Ring when it was still part of the city’s periphery. Today, due to redefinitions of its route and section, it is an element of urban discontinuity along with other high performance roads as Eixo N-S and 2ª Circular. Nó do Lumiar is at this moment a dysfunctional urban centre due to the powerfull impact of its road system. Despite allowing an effective accessibility to automobiles on a broader range of the territory, its impact does not allow for a comfortable use of the space where it’s inserted, a space made up of elements of undeniable historic, patrimonial, cultural and administrative value. -

Alvalade Lumiar Olivais Areeiro Avenidas Novas São Domingos De

jes l R l s La u u A a a S a A v id a d - L eira e V ag te u l rr n e ro inh r í a Fe id rt ei Az o s m ldo a ua ib N d rna D R o e e ua A E ua do ix F d R ug R n E l ta r a é rla u i e n O e-S R it d i r rt ta a a o o o n s d ss o N Sa B s e e ix l a f a E t r L o ç ie i a A r a n n i P r l a n n a G u R c d u s D o o h r e -S a r a R p u a i a o te t d L r R e s e o n o b d a N i d n s o a na u x e r o i S R e E F S l T a e o d e i o u i R o a r d n r é e p e fr S l R a s A m f. D o o u a io r a ríc d P a a at i t S P a R A u u c u s la a R o is e i b u R o i ad e r L h V R a a l C á Ru n R o u S L o o M a u c d a t u i s a s c A l a de s í a ra e s e e u do F ar R e l ga v d z ha e n zin Ta R D h A P a u R x r R a a ilv n u r a a u ° S l a E a T o u a a n R s a c o M d a t M c A s o b r u o á á e e r i m L R s r r D d i i C a o o P r e l a r C E b a o e a s M a z ve a r l c h l r o C ís h o s Lu t a a o o - g a r u t l a h L e l y r - L c g i a c m - R e - a u Av S o enid a E R d u t e ai a l nha m Do l n n o a a i Am s e éli x a e a e Olivais a t b M o C m r A a o a C o r o a t v n P r i i e u r L u o n a B e R o t i d M r l a n a M o ó o u l t t d n a r l R - A r - o A Lumiar - A q p a - l a u a u o E e r m a u R reir d i e e s P x R a e st R Co o A a d d u sé o o J C a a Ru a s a e d e J r n r e a o o e t i R d s R s u r a r a P P a ro é L u f. -

A Freguesia Do Lumiar - Quadros Da História De Lisboa

1 A FREGUESIA DO LUMIAR - QUADROS DA HISTÓRIA DE LISBOA Iº C u r s o d e V e r ã o A Casa Velha – da Família Stromp aos Jesuítas 1. A Quinta da Alameda nos séculos XVIII e XIX Na Leitura do Livro das Décimas da cidade de Lisboa, existente no Arquivo do Tribunal de Contas, podemos conhecer com precisão as descrições dos prédios rústicos de que se compunha em 1763 a freguesia de S. João Baptista do Lumiar, então pertencente ao hoje extinto concelho dos Olivais. Supomos que esta Quinta da Alameda, é a que nesse ano vem descrita no “citio da Torre”, como vizinha à propriedade com casas nobres de D. Antónia Ignácia Garcez Palha, actual Quinta da Musgueira, como “a propriedade do capitão António Pereira da Silva que consta de casas nobres e outras casas ordinárias avaliadas e arrendadas em trinta e seis mil reis e o casco da quinta que fabrica avaliado em 30 mil reis”1. Pagava então de décima quatro mil setecentos e quarenta reis. O mesmo capitão possuía mais outras duas propriedades, uma na Azinhaga no Citio das Areias, que constava de “um olival que fabrica avaliada a produção de azeite em 12 mil e 500 reis e a sementeira da terra em 1200 reis” e outra na primeira travessa que vai para a Igreja que constava de “Loja e Sobrado arrendada em 9.400 reis”2. Pelos registos paroquiais de S. João Baptista do Lumiar, sabemos então que o Capitão António José da Silva Pereira era casado com Gertrudes Margarida da Piedade, e sucedeu-lhe nesta Quinta da Alameda, seu filho José Joaquim Pereira da Silva, bacalhoeiro, residente na freguesia de S. -

Clicking Here

LISBON: HISTORY AND LUXURY Surrounded by Europe and the Atlantic… Not only you witness the tradition and charm of anciency, but also innovation and modernism… Lisbon, the unique city of Portugal, assembles all in harmony. The region is most known for its Seven Hills, geographic proximity to the Tagus River, all-year-round sunny weather, and safety. As you enjoy your cocktail with the magical landscape and explore Avenida da Liberdade’s luxurious stores and Alfama’s extraordinary streets, Lisbon will dazzle you. TRIUMPHAL ARCH, LISBON All Pictures Shown Are For Illustration Purpose Only. ALFAMA LİZBON Lisbon, a city built over Seven Hills, makes one feel being in Istanbul each time you witness its astonishing city sight. Visible in the distance from any of the Seven Hills, the Tagus River originates in Spain and flows into the Atlantic. ROSSO SQUARE, The smell of chestnut on the streets, LISBON cobblestone pavements, and the echoed sound of the historic tram will make you feel at home. ABRIL BRIDGE All Pictures Shown Are For Illustration Purpose Only. Garden Hills, located in Benfica, gets tremendous attention with its panoramic LISBON PORTELA AIRPORT view gardens and parks, stadium atmosphere and shopping centres with luxurious stores. The region is located in the North of Lisbon. 2ª Circular CAMPO GRANDE You can directly reach Avenida da Liberdade and Chiado by subway. 2ª Eixo Norte Sul CIDADE UNIVERSITÁRIA Circular and Eixo Norte-Sul are only 3 BENFICA minutes away if your destination is the beach, countryside or the airport. MONSANTO FOREST PARK DISTANCES 2ª Circular 3 min. Eixo Norte-Sul 3 min.