Atlante Dei Mammiferi Del Veneto

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

DECONZ Mauro 0437 932593 0437 936321 [email protected]

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome DE CONZ Mauro Indirizzo 14, VIA DELL’ANTA 32100 BELLUNO (BL) Telefono 0437 932593 Fax 0437 936321 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 17/09/1955 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) 1982 – 2017 • Nome e indirizzo del datore di STUDIO ASSOCIATO “PLANNING” lavoro • Tipo di azienda o settore Studio Associato di Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale • Tipo di impiego Titolare, legale rappresentante, responsabile tecnico • Principali mansioni e responsabilità Coordinatore della progettazione, responsabile tecnico, relazioni esterne Attività professionale nelle Provincie di Belluno e Treviso con redazione di: - Adempimenti L.R. 14/2017 per i comuni di: Alleghe, Borca di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo, Longarone, Ospitale di Cadore, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Sedico, Seren del Grappa, Val di Zoldo, Valdobbiadene, Valle di Cadore - Voltago Agordino - P.I. Alleghe – P.I. Cencenighe Agordino – P.I. Fonzaso – P.I. Seren del Grappa – P.I. Cesiomaggiore - P.I. Comune di Musile di Piave - P.I. Rocca Pietore - P.I. Canale d’Agordo - P.I. Gosaldo – P.I. Rivamonte Agordino – P.I. La Valle Agordina – P.I. Valdobbiadene - PAT Valdobbiadene (Vincitore Primo Premio Piano Regolatore delle Città del Vino) PAT Longarone Variante - PAT/PATI e VAS ( PATI ALTO COMELICO: Comelico -

Prosciutto Della Val Liona Dolce E Affumicato

Atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto CARNI (E FRATTAGLIE) FRESCHE E LORO PREPARAZIONE PROSCIUTTO DELLA VAL LIONA DOLCE E AFFUMICATO Eventuali sinonimi e termini dialettali Descrizione del prodotto Reperibilità Prosciutto della Val Liona dolce e affumicato. È una coscia di suino, senz’osso, di varie forme, con Il prosciutto della Val Liona dolce e affumicato è e senza gambuccio e tipo fi occo (è il più magro). reperibile tutto l’anno nella zona di produzione e Il tipo “dolce” al taglio presenta colore rosso-rosa- presso alcuni dettaglianti. to, con leggere venature di colore bianco candido o bianco-rosato. Il profumo è robusto con fi nale Territorio interessato alla produzione delicato, accompagnato da un gradevole e com- Provincia di Vicenza, comuni di Grancona, Orgiano, plesso gusto di mandorla amara; il sapore è dolce San Germano dei Berici, Sossano e Zovencedo. e morbido. Il tipo “affumicato” al taglio presenta colore rosso- rosato nella parte magra e bianco perlaceo o bian- co-rosato nella parte grassa. Il profumo è gradevo- le ed aromatico in funzione delle spezie aggiunte con la concia; il gusto è intenso, sapido, con una delicata e armoniosa nota di affumicato. Processo di produzione È ottenuto previa disossatura della coscia di suino allo stato fresco, di peso non inferiore ai 7,5 kg, che poi viene salata e stagionata, secondo la tipo- logia, da un minino di 85 giorni fi no ad un massimo di 170 giorni. Nella tipologia “dolce” è salato a secco con sale marino e pepe nero; completate le fasi di salagio- ne e riposo, viene lavato, asciugato e sugnato, ulti- mando la stagionatura in appositi locali. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2020

Ufficio del territorio di VICENZA Data: 02/11/2020 Ora: 15.36.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2020 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTOPIANO DI ASIAGO ALTO ASTICO OCCIDENTALE E ALTO AGNO Comuni di: ASIAGO, ENEGO, FOZA, GALLIO, ROANA, ROTZO Comuni di: ALTISSIMO, ARSIERO, CRESPADORO, TONEZZA DEL CIMONE, LAGHI, LASTEBASSE, POSINA, RECOARO TERME, SCHIO (P), TORREBELVICINO, VALDAGNO, VALLI DEL PASUBIO, VELO D`ASTICO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 13100,00 SI 1-(1) I TERRENI VANNO 13100,00 SI SI 1-(1) I TERRENI VANNO DIMUNUITI DEL 5% IN DIMUNUITI DEL 5% IN COLLINA E DEL 20% IN COLLINA E DEL 20% IN MOTAGNA.) MOTAGNA.) 14-(1)I VALORI VANNO 14-(1)I VALORI VANNO DIMINUITI DEL 5% PER ZONA DIMINUITI DEL 5% PER ZONA COLLINARE (TRA 301 A 700 M COLLINARE (TRA 301 A 700 M S.L.M.) E DEL 20% PER ZONE S.L.M.) E DEL 20% PER ZONE MONTANE (SUPERIORE A 700 MONTANE (SUPERIORE A 700 M S.L.M.) CON RIFERIMENTO M S.L.M.) CON RIFERIMENTO PUNTO PIÙ BASSO DEL PUNTO PIÙ BASSO DEL TERRENO.) TERRENO.) BOSCO D`ALTO FUSTO 14100,00 SI SI 1-(1) I TERRENI VANNO 14100,00 1-(1) I TERRENI VANNO DIMUNUITI DEL 5% IN DIMUNUITI DEL 5% IN COLLINA E DEL 20% IN COLLINA E DEL 20% IN MOTAGNA.) MOTAGNA.) 14-(1)I VALORI VANNO 14-(1)I VALORI VANNO DIMINUITI DEL 5% PER ZONA DIMINUITI DEL 5% PER ZONA COLLINARE (TRA 301 A 700 M COLLINARE (TRA 301 A 700 M S.L.M.) E DEL 20% PER ZONE S.L.M.) E DEL 20% PER ZONE MONTANE (SUPERIORE A 700 MONTANE (SUPERIORE A 700 M S.L.M.) CON RIFERIMENTO M S.L.M.) CON RIFERIMENTO PUNTO PIÙ BASSO DEL PUNTO PIÙ BASSO DEL TERRENO.) TERRENO.) Pagina: 1 di 56 Ufficio del territorio di VICENZA Data: 02/11/2020 Ora: 15.36.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2020 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. -

Cv Franco Grazioli

CURRICULUM ING. FRANCO GRAZIOLI Via Zamenhof, 817 – 36100 VICENZA TEL. 0444 1620917 – cell. 335 5711486 e-mail: franco.grazioli @lifeengineering.it Rev. 100616 Dott. Ing. Franco Grazioli Laurea in Ingegneria Civile Edile all’ Università di Padova. Iscritto all’ Albo Professionale dell’ Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n. A1154 dal 26.10.1984. ° Iscritto nell’ elenco del Ministero degli Interni ai sensi della Legge n. 818/84 al n. ° Abilitato a coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. ° Specializzazione nell’ ingegneria strutturale ed esperienze maturate nel restauro ed adeguamento normativo di edifici storici. ° Qualificato per progetti di isolamento acustico e vibrazioni di edifici, macchine industriali, ferrovie e metropolitane. ° Consulente per analisi di rilevazione del rumore ambientale e negli ambienti lavorativi. dotazioni informatiche LIFE ENGINEERING SRL è dotata di un sistema informatico completo che garantisce i requisiti di sicurezza e protezione dei dati, e permette di ottimizzare il lavoro dei professionisti. La rete informatica è organizzata con un server centrale e una work station per ciascun collaboratore. Il server è dotato dei più moderni requisiti di sicurezza per la protezione dei dati (mirroring dei dischi, back up giornalieri e software antivirus) e di un accesso diretto alla rete internet. Completano la dotazione informatica 10 postazioni di lavoro fisse o mobili (notebook), stampanti di rete ad alta velocità -

Gruppenname, Anxxx

AN5071 v. 09.08.2013 The Chicago Farmers (4th version) Italy from 27.04. to 04.05.2014 1st day, Sun 27.04.14: Departure at Chicago 11:30 h Departure from Chicago with Delta, DL 1693 14:31 h Arrival at Atlanta 17.40 h Departure from Atlanta with Delta, DL 74 (The flights are organized by the group.) ReiseService VOGT GmbH & Co. KG - Windisch-Bockenfeld 7 - 74575 Schrozberg - Tel. 07939 - 990 80 - Fax: 07939 - 1200 AN5071 v. 09.08.2013 2nd day, Mon 28.04.14: Milan – Montegrotto Terme ca. 300 km 09:05 h Arrival at the airport of Milan-Malpensa The airport is about 50 km away from the city centre of Milan. Meeting with your English speaking guide Aurora. She is Italian and will be with you during the whole tour; also in the hotel. Bus transfer to Milan ca. 50 km 13:30 h Sightseeing tour of Milan with a licensed guide It will be a combination of a sightseeing tour by bus and a guided tour, where you only have to walk short distances. Milan is Italy’s most important economical metropolis and the location for many important fairs. The town is world-famous for its numerous galleries, museums and churches, as well as for the “Teatro alla Scala” and of course for the extravagant designed cathedral. 15:30 h Transfer to Montegrotto Terme (region of Padua) ca. 250 km 19:00 h Check-in at the hotel, 4**** Hotel Terme Augustus www.hotelaugustus.com Dinner at the hotel (-D-) ReiseService VOGT GmbH & Co. -

Relazione Sullo Stato Delle Acque Sotterranee in Provincia Di Padova

Relazione sullo stato delle acque interne sotterranee in provincia di Padova Anno 2014 ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Direzione Generale Via Ospedale Civile, 24 35121 Padova Italy Tel. +39 049 8239341 Fax +39 049 660966 e-mail: [email protected] e-mail certificata: [email protected] www.arpa.veneto.it Progetto e realizzazione Dipartimento provinciale di Padova e-mail: [email protected] Direttore: Vincenzo Restaino Dirigente del Servizio Stato dell’Ambiente: Ilario Beltramin Documento realizzato dall’Ufficio Monitoraggio dello Stato e Supporto Operativo Elaborazioni dati e testi: Glenda Greca, Silvia Rebeschini Elaborazioni dati geografici e realizzazione mappe: Daniele Suman Supporto e collaborazione del Servizio Acque Interne: Cinzia Boscolo Dicembre 2015 Indice 1. Presentazione .................................................................................................................. 4 2. Quadro normativo ............................................................................................................ 4 3. Quadro territoriale di riferimento ...................................................................................... 5 3.1 Inquadramento idrogeologico ..................................................................................... 5 4. Le pressioni sul territorio .................................................................................................. 9 5. La rete di monitoraggio delle acque sotterranee ........................................................... -

Elenco Elaborati 2

S.S. 51 “di Alemagna”. Assistenza alla Direzione Lavori per la redazione di uno studio di fattibilità relativo alla variante di Valle di Cadore dal km. 76+300 al km. 77+400. SOMMARIO 1 PREMESSE .............................................................................................................. 2 1.1 Inquadramento territoriale ..................................................................................................... 2 1.2 La storia e la situazione attuale .............................................................................................. 4 2 LA SOLUZIONE PROGETTUALE ............................................................................ 6 2.1 Premessa ................................................................................................................................... 6 2.2 Analisi dei flussi di traffico ...................................................................................................... 7 2.3 Ipotesi progettuale.................................................................................................................... 9 3 QUADRO ECONOMICO ......................................................................................... 14 1 S.S. 51 “di Alemagna”. Assistenza alla Direzione Lavori per la redazione di uno studio di fattibilità relativo alla variante di Valle di Cadore dal km. 76+300 al km. 77+400. 1 PREMESSE 1.1 Inquadramento territoriale L’ambito dell’intervento è situato nella parte centro nord della provincia di Belluno, nel Comune di Valle di Cadore, -

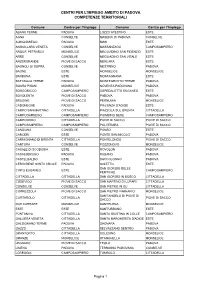

Centri Per L'impiego Ambito Di Padova Competenze Territoriali

CENTRI PER L'IMPIEGO AMBITO DI PADOVA COMPETENZE TERRITORIALI Comune Centro per l’Impiego Comune Centro per l’Impiego ABANO TERME PADOVA LOZZO ATESTINO ESTE AGNA CONSELVE MASERA' DI PADOVA CONSELVE ALBIGNASEGO PADOVA MASI ESTE ANGUILLARA VENETA CONSELVE MASSANZAGO CAMPOSAMPIERO ARQUA' PETRARCA MONSELICE MEGLIADINO SAN FIDENZIO ESTE ARRE CONSELVE MEGLIADINO SAN VITALE ESTE ARZERGRANDE PIOVE DI SACCO MERLARA ESTE BAGNOLI DI SOPRA CONSELVE MESTRINO PADOVA BAONE ESTE MONSELICE MONSELICE BARBONA ESTE MONTAGNANA ESTE BATTAGLIA TERME PADOVA MONTEGROTTO TERME PADOVA BOARA PISANI MONSELICE NOVENTA PADOVANA PADOVA BORGORICCO CAMPOSAMPIERO OSPEDALETTO EUGANEO ESTE BOVOLENTA PIOVE DI SACCO PADOVA PADOVA BRUGINE PIOVE DI SACCO PERNUMIA MONSELICE CADONEGHE PADOVA PIACENZA D'ADIGE ESTE CAMPO SAN MARTINO CITTADELLA PIAZZOLA SUL BRENTA CITTADELLA CAMPODARSEGO CAMPOSAMPIERO PIOMBINO DESE CAMPOSAMPIERO CAMPODORO CITTADELLA PIOVE DI SACCO PIOVE DI SACCO CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO POLVERARA PIOVE DI SACCO CANDIANA CONSELVE PONSO ESTE CARCERI ESTE PONTE SAN NICOLO' PADOVA CARMIGNANO DI BRENTA CITTADELLA PONTELONGO PIOVE DI SACCO CARTURA CONSELVE POZZONOVO MONSELICE CASALE DI SCODOSIA ESTE ROVOLON PADOVA CASALSERUGO PADOVA RUBANO PADOVA CASTELBALDO ESTE SACCOLONGO PADOVA CERVARESE SANTA CROCE PADOVA SALETTO ESTE SAN GIORGIO DELLE CINTO EUGANEO ESTE CAMPOSAMPIERO PERTICHE CITTADELLA CITTADELLA SAN GIORGIO IN BOSCO CITTADELLA CODEVIGO PIOVE DI SACCO SAN MARTINO DI LUPARI CITTADELLA CONSELVE CONSELVE SAN PIETRO IN GU CITTADELLA CORREZZOLA PIOVE DI SACCO SAN PIETRO -

Elenco Fattorie Didattiche in Provincia Di

PROVINCIA DI PADOVA PROVINCIA DI PADOVA NOTE AROMATICHE ALTAURA E MONTE CEVA Azienda agricola - Agriturismo Azienda agricola biologica - Agriturismo Albignasego Fattoria sociale www.sanpiox1708.it Casale di Scodosia www.scuolafattoria.it Azienda Agricola San Pio X 049 8010505 Agriturismo Altaura e Monte Ceva [email protected] 347 2500714 [email protected] CARESÀ Azienda agricola biologica - Agriturismo IL TRAMONTO Brugine Azienda agricola www.caresa.it Casalserugo Caresà Azienda agricola Il tramonto 348 7580206 348 2378167 [email protected] [email protected] IN PUNTA DI ZOCCOLI LA BUONA TERRA Azienda agricola Azienda agricola biologica - Agriturismo Brugine Cervarese Santa Croce www.inpuntadizoccoli.it www.buonaterrabio.it In punta di zoccoli Agriturismo Biologico La Buona Terra 329 7010828 328 0770977 [email protected] [email protected] APICOLTURA MIELE PIU' MONTE VENDA Azienda apistica Azienda agricola - Agriturismo Cartura Cinto Euganeo www.apicolturamielepiu.it www.agriturismoaltovenda.it Miele Più – Apicoltura Giarin Agriturismo Alto Venda 348 4752862 0429 647217 [email protected] [email protected] PROVINCIA DI PADOVA PROVINCIA DI PADOVA PODERE VILLA ALESSI OASI BETTELLA Azienda agricola - Agriturismo Azienda agricola biologica – Agriturismo Cinto Euganeo Limena www.villalessi.it Oasi Bettella Agriturismo Podere Villa Alessi 348 6048694 0429 634101 [email protected] [email protected] NATURIAMO LA REBOSOLA Azienda florovivaistica Azienda agricola - Agriturismo Massanzago Correzzola www.naturiamo.veneto.it -

Consiglio Comunale Del 19 Luglio 2016

Comune di Rubano Atti consiliari Consiglio comunale del 19 luglio 2016 COMUNE DI RUBANO SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 LUGLIO 2016 La seduta inizia alle ore 20.05. PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI Buonasera a tutti. Do la parola al dottor Savastano per l’appello. VICE SEGRETARIO GENERALE Buonasera. Doni Sabrina, presente; Giannacchi Paola, assente; Vergati Pierluigi, presente; Rampazzo Lorenzo, assente; Dogo Vittorino, presente; Tondello Marco, presente; Serafin Diego, presente; Garro Roberta, presente; Sacco Panchia Emilio, presente; Fantin Riccardo, presente; Volpin Edoardo, assente; Boldrini Renato, presente; Meneghini Federica, presente; Banzato Donatella, assente; Pedron Nicola, presente; Targa Fabio, assente; Gottardo Michela, presente. PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI Nomina scrutatori. Per la maggioranza, prego. INTERVENTO Per la maggioranza, Roberta Garro e Vittorino Dogo. PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI Per la minoranza, prego. CONSIGLIERE PEDRON – FORZA RUBANO Per la minoranza, Boldrini Renato. Lettura verbali seduta precedente del 27 giugno 2016. PRESIDENTE – VERGATI PIERLUIGI Partiamo con il primo punto all’ordine del giorno. Do lettura degli oggetti delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 27 giugno 2016, i cui verbali e la registrazione scritta sono stati depositati agli atti consiliari: n. 22 «Lettura verbali seduta precedente del 26 aprile 2016»; n. 23 «Surrogazione Consigliere comunale dimissionario del Movimento cinque stelle»; n. 24 «Surrogazione componente II Commissione consiliare permanente a seguito dimissioni Consigliere comunale del Movimento cinque stelle»; n. 25 «Mozione presentata dal consigliere indipendente Renato Boldrini in merito alla richiesta di abolizione dell’Imu sui fabbricati rurali ad uso strumentale»; n. 26 «Individuazione degli organismi ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. -

Trasferimenti E Passaggi Del Personale Docente Di Ruolo

SMOW5A 23-05-11PAG. 1 SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : VICENZA ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2011/12 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. COLPO RAFFAELA . 26/ 4/62 (VI) DA : VIAA840009 - IC VICENZA 3 - "SCAMOZZI" (VICENZA) A : VIAA868005 - IC VICENZA 7 - VIALE FIUME (VICENZA) PUNTI 152 2. MASSARO LUCIA . 11/ 1/63 (CE) DA : VIAA86600D - IC VICENZA 11- VIA PRATI (VICENZA) A : VIAA871001 - IC VICENZA 1 - CONTRA BURCI (VICENZA) PUNTI 82 3. PALUMBO ANNA MARIA . 27/ 2/74 (NA) DA : VIAA839005 - IC VICENZA 4 - " BAROLINI" (VICENZA) A : VIAA867009 - IC VICENZA 8 (VICENZA) PUNTI 78 4. RICCIARDI GIANPAOLO . 27/ 7/68 (NA) DA : VIAA868005 - IC VICENZA 7 - VIALE FIUME (VICENZA) A : VIAA840009 - IC VICENZA 3 - "SCAMOZZI" (VICENZA) PUNTI 57 5. TREVISAN ALESSANDRA . 1/ 7/70 (VI) DA : VIAA019001 - CD BASSANO DEL GR. II CIRCOLO (BASSANO DEL GRAPPA) A : VIAA018005 - CD BASSANO DEL GR. I CIRCOLO (BASSANO DEL GRAPPA) PUNTI 112 6. VALERIO GIANNINA . 3/ 9/57 (VI) DA : VIAA840009 - IC VICENZA 3 - "SCAMOZZI" (VICENZA) A : VIAA86100A - IC VICENZA 6 - F. MUTTONI (VICENZA) PUNTI 205 7. VERDE KETY . 18/ 7/67 (VI) DA : VIAA86600D - IC VICENZA 11- VIA PRATI (VICENZA) A : VIAA868005 - IC VICENZA 7 - VIALE FIUME (VICENZA) PUNTI 179 SMOW5A 23-05-11PAG. -

Aspetti Geologici

PTCP Vicenza approfondimento tematico ASPETTI GEOLOGICI Allegato alla Relazione del PTCP 1 PTCP Vicenza INDICE INTRODUZIONE 3 La Carta Geolitologica GENERALITA’ 4 CRITERI DI ELABORAZIONE 4 LE FORMAZIONI ROCCIOSE 7 I DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI 17 TETTONICA 20 La Carta Idrogeologica GENERALITA’ 22 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 22 ELEMENTI IDROGEOLOGICI 24 LE AREE CARSICHE 26 LE RISORGIVE 30 La Carta Geomorfologica GENERALITA’ 31 CRITERI DI ELABORAZIONE 31 ELEMENTI GEOMORFOLOGICI 32 2 PTCP Vicenza INTRODUZIONE Il territorio preso in considerazione rappresenta l’intera Provincia di Vicenza per un’estensione complessiva di 2.722 kmq. La base cartografica è stata elaborata e fornita dal Dipartimento Urbanistica della Provincia alla scala di 1:50.000. Gli elaborati cartografici prodotti sono i seguenti: • carta geolitologica • carta geomorfologica • carta idrogeologica Le tre tavole geotematiche derivano dalla analisi e rielaborazione di dati prevalentemente già esistenti, desunti in parte da studi e ricerche editi e inediti, in parte integrati e corretti con dati e osservazioni attuali. In particolare i tematismi riportati nelle carte sono desunti dalla “carta geolitologica e geomorfologica con elementi geoidrologici” in 10 tavole alla scala 1:25.000 del Piano Territoriale Provinciale di coordinamento del marzo 1998 (nel seguito PTP 98), integrata dalla “Carta Geologica del Veneto” alla scala 1:250.000 della Regione Veneto. Il dettaglio richiesto per uno strumento di pianificazione su scala provinciale, che dovrebbe esprimere più tematismi su vaste aree, richiede una rilevante quantità di dati puntuali ottenibili solo con metodi esplorativi diretti o indiretti realizzabili in tempi molto lunghi. I tematismi sviluppati mediante gli elaborati cartografici citati hanno richiesto l’applicazione di una metodologia standard opportunamente adattata alle realtà incontrate, tendente a semplificare la classificazione e ad indicare i principali elementi su unità territoriali molto diverse tra loro: aree montane, aree collinari, ampie zone infravallive, aree di pianura.