Comune Di Santarcangelo Di Romagna

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

EN ROCCHE EN.Pdf

Places to see and itineraries Where we are Bellaria Trento Igea Marina Milano Venezia Torino Bologna Oslo Helsinki Genova Ravenna Rimini Stoccolma Mosca Firenze Dublino Ancona Santarcangelo Perugia di Romagna Londra Amsterdam Varsavia Rimini Bruxelles Kijev Poggio Berni Roma Berlino Praga Vienna Bari Parigi Monaco Napoli Torriana Budapest Verucchio Milano Montebello Bucarest Rimini Riccione Madrid Cagliari Roma Catanzaro Ankara Coriano Talamello Repubblica Atene Palermo Novafeltria di San Marino Misano Adriatico Algeri Castelleale Tunisi Sant’Agata Feltria Maioletto San Leo Montescudo Agello Maiolo Montecolombo Cattolica Petrella Guidi Sassofeltrio San Clemente Gradara Maciano Gemmano Morciano San Giovanni fiume Conca di Romagna in Marignano Ponte Messa Pennabilli Casteldelci Monte AR Cerignone Montefiore Conca Saludecio Piacenza Molino Pietrarubbia Tavoleto Montegridolfo di Bascio Carpegna Macerata Mondaino Feltria Ferrara fiume Marecchia Sassocorvaro Parma Reggio Emilia Modena Rimini Mondaino Sismondo Castle Castle with Palaeontological museum Bologna Santarcangelo di Romagna Montegridolfo Ravenna Malatesta Fortress Fortified village Torriana/Montebello Montefiore Conca Forlì Fortress of the Guidi di Bagno Malatesta Fortress Cesena Verucchio Montescudo Rimini Malatesta Fortress Fortified village Castle of Albereto San Marino San Leo Fortress Montecolombo Fortified village Petrella Guidi Fortified village and castle ruins Monte Cerignone Fortress Sant’Agata Feltria Fortress Fregoso - museum Sassocorvaro Ubaldini Fortress Distances Pennabilli -

Rankings Municipality of Santarcangelo Di Romagna

10/1/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Emilia-Romagna / Province of Rimini / Santarcangelo di Romagna Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Bellaria-Igea Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Marina Montegridolfo Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Casteldelci Montescudo-MonteITALIA Colombo Cattolica Morciano di Coriano Romagna Gemmano Novafeltria Maiolo Pennabilli Misano Poggio Torriana Adriatico Riccione Mondaino Rimini Montefiore Conca Saludecio San Clemente San Giovanni in Marignano San Leo Sant'Agata Feltria Santarcangelo di Romagna Talamello Verucchio Provinces BOLOGNA MODENA FERRARA PARMA FORLÌ-CESENA PIACENZA RAVENNA REGGIO NELL'EMILIA RIMINI Regions Powered by Page 3 Abruzzo Liguria L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin AdminstatBasilicata logo Lombardia DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Calabria MarcheITALIA Campania Molise Città del Piemonte Vaticano Puglia Emilia- Repubblica di Romagna San Marino Friuli-Venezia Sardegna Giulia Sicilia Lazio Toscana Trentino-Alto Adige/Südtirol Umbria Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Veneto Municipality of Santarcangelo di romagna Territorial extension of Municipality of SANTARCANGELO DI ROMAGNA and related population density, population per gender and number of -

Cagnacci's “Repentant Magdalene”

CAGNACCI’S “REPENTANT MAGDALENE” AN ITALIAN BAROQUE MASTERPIECE COMES TO THE FRICK THIS FALL October 25, 2016, through January 22, 2017 Guido Cagnacci was one of the most eccentric painters of seventeenth-century Italy, infamous for his unconventional art and lifestyle. His works, mostly religious in subject, are known for their unabashed, often unsettling eroticism, and his biography is no less intriguing. Though his pictorial style was influenced by some of the most important Italian painters of the time—the Carracci, Guercino, and Guido Reni—Cagnacci developed an individual and immediately recognizable artistic language. This October, the Frick will present Cagnacci’s ambitious Repentant Magdalene, considered a masterpiece of seventeenth-century Italian art, and a work that has not been seen outside California since Guido Cagnacci (1601–1663), The Repentant Magdalene, ca. 1660−63, oil on canvas, 90 1/4 x 104 3/4 inches, Norton Simon Art Foundation, Pasadena, California its acquisition by the Norton Simon Museum almost thirty- five years ago. A testament to Cagnacci’s genius, this extraordinary painting—the latest in a series of loans to the Frick from the Norton Simon Museum, in Pasadena—will introduce New York audiences to this largely forgotten artist. Cagnacci’s “Repentant Magdalene”: An Italian Baroque Masterpiece from the Norton Simon Museum was organized by Xavier F. Salomon, Peter Jay Sharp Chief Curator, The Frick Collection. Principal funding for the exhibition is generously provided by the Robert H. Smith Family Foundation. Major support for the exhibition and the accompanying book, The Art of Guido Cagnacci, is provided by Fabrizio Moretti, with additional support from Mr. -

Dott. Geol. Copioli Carlo

***************************************** CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE ***************************************** DOTT. GEOL. COPIOLI CARLO Riccione, Agosto 2015 Dott. Geol. VANNONI FABIO – Dott. Geol. COPIOLI CARLO Viale Ceccarini, 171 - Palazzo La Viola - 47838 Riccione (RN) - Tel/Fax 0541/ 606464 - E-Mail:[email protected] CURRICULUM VITAE - GEOL. COPIOLI CARLO Nato a Riccione il 5 Marzo 1960 e residente a Riccione in Via Cimarosa, 15. La sede dello Studio Tecnico è sita in Riccione via Cimarosa, 15 – 47838 – tel. 0541/645407 – 339/2142919. Laureato a Bologna il 06 Dicembre 1984, con il punteggio di 110/110 con lode accademica, proponendo la seguente tesi: • Ricostruzione stratigrafica della conoide alluvionale del Fiume Savio. Nella stessa sessione di laurea il sottoscritto ha discusso anche le seguenti due tesine di carattere sperimentale: • Indagine geoelettrica sulla frana di Ancona • Studio idrogeologico sulle Fonti del Beato Alessio, Riccione. Dal Dicembre 1984 sino al Febbraio 1986 ha prestato attività professionale presso lo Studio di Geologia Tecnica (S.G.T.) di Riccione (FO) del Dott. Francesco VALGIMIGLI e del Dott. Oscar FABBRI. Dal Febbraio 1986 al Dicembre 1988 ha lavorato presso lo Studio di Geologia Applicata ed Ingegneria (S.G.A.I.) di Morciano di Romagna (FO) del Dott. Edmondo FORLANI, occupandosi dei vari settori della geologia tecnica nei diversi aspetti idraulici, idrogeologici, geotecnici e progettuali. Nell’Aprile 1986 sostiene con esito positivo presso l’Università di Bologna l’esame di stato per l’ammissione all’Albo Professionale dei Geologi. Dal 22 Gennaio 1987 risulta regolarmente iscritto in tale Albo con il numero di identificazione 6010 e, successivamente al decentramento dell’Ordine, risulta iscritto all’Albo Regionale al numero 387. -

Misano Adriatico

imp cartina Misano:imp 24-11-2008 12:17 Pagina 1 e, nelle ore migliori del mattino, ginnastica and fishermen, it has retained its original nicht nur für Freundlichkeit steht, sondern besten Morgenstunden, mit Gymnastik région. Née comme une cuisine simple, de Trento © DiskArt™ 1988 DiskArt™ © a suon di musica sulla battigia o in acqua. goodness and flavour, with an added auch für sauberes Meer, feinen und Musik am Ufer oder im Wasser. paysans et de pêcheurs, elle a su conserver Misano Adriatico touch of creativity typical of these parts. Sandstrand, leuchtende Blumenpracht, intactes les saveurs du potager et de la mer, Torino 12.000 abitanti Vivere le vacanze al mare, vicinissimi ad Tagliatelle, tagliolini, ravioli, cappelletti or Meeresbrise, ausgezeichnete Küche, Urlaub am Meer, ganz in der Nähe anderer les enrichissant grâce à la fantaisie typique Ravenna Assessorato al Turismo al Assessorato di Rimini Provincia 3 km di arenile altre località balneari ed a caratteristici strozzapreti, followed by roast or grilled mildes Klima und Sonne zu jeder Badeorte und typischer Hügeldörfer zu des gens talentueux. Tagliatelles, tagliolini, 60 stabilimenti balneari borghi collinari, significa godere di tanti meat or fish, are accompanied by the ever- Jahreszeit. Viel Platz und Ruhe für Groß machen, bringt viele andere Vorteile für raviolis, cappelletti et strozzapreti, suivis Ancona City map City Perugia 120 alberghi vantaggi che rendono più piacevole il present “piadina” and the fine wines of und Klein. einen noch angenehmeren Aufenthalt mit par de la viande ou du poisson rôtis ou 150 ristoranti, bar, birrerie soggiorno: immergersi nella storia che the surrounding hills. -

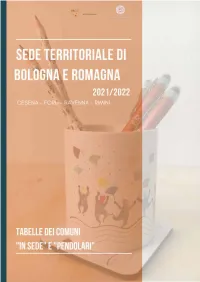

Comuni in Sede E Pendolari

Tabelle Comuni “In sede” e “Pendolari” TABELLE IN SEDE, PENDOLARI Tabella 6 - ER.GO Sede Territoriale di Bologna e Romagna Comuni considerati “in sede” Per la sede di BOLOGNA Per la sede di OZZANO DELL’EMILIA Per la sede di FORLÌ In sede In sede In sede Comune Prov Comune Prov Comune Prov Anzola dell’Emilia BO Bologna BO Bertinoro FC Argelato BO Budrio BO Castel Bolognese RA Castel San Pietro Terme BO Bentivoglio BO Castel Bolognese RA Castel Guelfo di Bologna BO Castrocaro T. e Terra del Sole FC Bologna BO Castel San Pietro Terme BO Cesena FC Budrio BO Faenza FC Dovadola FC Calderara di Reno BO Imola BO Faenza RA Camposanto MO Monterenzio BO Forlì FC Casalecchio di Reno BO Ozzano dell’Emilia BO Forlimpopoli FC Castel Bolognese RA San Lazzaro di Savena BO Gambettola FC Castel Maggiore BO Imola BO Castel San Pietro Terme BO Meldola FC Castelfranco Emilia MO Per la sede di CESENA Predappio FC Castenaso BO Rimini RN Crespellano (ora Valsamoggia) BO In sede Santarcangelo di Romagna RN Savignano sul Rubicone FC Crevalcore BO Comune Prov Faenza RA Bertinoro FC Ferrara FE Castel Bolognese RA Per la sede di RIMINI Granarolo dell’Emilia BO Cattolica RN Imola BO Cesena FC In sede Malalbergo BO Cesenatico FC Comune Prov Marzabotto BO Faenza RA Bellaria-Igea Marina RN Minerbio BO Forlì FC Bertinoro FC Modena MO Forlimpopoli FC Borghi FC Ozzano dell’Emilia BO Gabicce Mare PS Cattolica RN Pianoro BO Gambettola FC Cervia RA Cesena FC Poggio Renatico FE Gatteo FC Cesenatico FC Rubiera RE Imola BO Coriano RN Longiano FC Sala Bolognese BO Fano PS San Felice -

Sistema Informativo Ministero Della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale Per L'emilia Romagna Ufficio Scolastico

SMOW5A 05-06-12PAG. 1 SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : RIMINI ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2012/13 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. BERNARDI DEBORAH . 23/ 4/74 (RN) DA : RNAA01800X - 2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. (SANTARCANGELO DI ROMAGNA) A : RNAA01800X - 2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. (SANTARCANGELO DI ROMAGNA) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I PUNTI 51 2. CECCHINI MARIA GRAZIA . 16/ 3/61 (RN) DA : RNAA003006 - CD CORIANO (CORIANO) A : RNAA003006 - CD CORIANO (CORIANO) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 51 3. GUIDUCCI MARINA . 8/ 3/67 (RN) DA : RNAA011005 - 3 CIRCOLO RIMINI (RIMINI) A : RNAA80500R - IC MIRAMARE -RIMINI- (RIMINI) PUNTI 119 SMOW5A 05-06-12PAG. 2 TRASFERIMENTI FRA COMUNI DIVERSI - CLASSI COMUNI 1. ALUIGI ALESSANDRA . 21/ 8/73 (BO) DA : RNAA01800X - 2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. (SANTARCANGELO DI ROMAGNA) A : RNAA80500R - IC MIRAMARE -RIMINI- (RIMINI) PUNTI 42 2. BERNARDI ROSA . 20/ 1/52 (PS) DA : RNAA808008 - IC VALLE DEL CONCA MORCIANO (MORCIANO DI ROMAGNA) A : RNAA01900Q - CD CATTOLICA (CATTOLICA) PUNTI 308 3. CANESTRI MARIA VINCENZA . 6/ 3/63 (BO) DA : RNAA000VC6 - PROVINCIA DI RIMINI A : RNAA811004 - IC NOVAFELTRIA "A. BATTELLI" (NOVAFELTRIA) PUNTI 0 4. -

Convenzione Tra I Comuni Di Bellaria Igea Marina, Poggio

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA I COMUNI DI BELLARIA IGEA MARINA, CASTELDELCI, CORIANO E GEMMANO, MAIOLO, MISANO ADRIATICO, MONDAINO, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO-MONTECOLOMBO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, POGGIO TORRIANA, SALUDECIO, SAN CLEMENTE, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, SAN LEO, SANT’AGATA FELTRIA, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, TALAMELLO, VERUCCHIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SISMICA (VERIFICA E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA IN MATERIA SISMICA) IN ATTUAZIONE DELL’ART. 3 L.R. 30 OTTOBRE 2008, N. 19. L’anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di maggio, il Sig. Riziero Santi, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Provincia di Rimini, con sede in Via Dario Campana 64 – Rimini e in esecuzione della Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 18/04/2019; E ENZO CECCARELLI, il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Bellaria Igea Marina, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 23 del 4/3/2019; LUIGI CAPPELLA, il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Casteldelci, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 3 del 30/1/2019; SERENA FABBRI la quale interviene nel presente atto nella qualità di VICESINDACO del Comune di Gemmano, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 9 del 25/03/2019; MARCELLO FATTORI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Maiolo, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. -

Romagna Slow Bike Holidays Offroad

Romagna Slow Bike HolidayS offroad www.selecthotels.it [email protected] +39 0544 977071 Romagna Slow Bike HolidayS CeRvia - Ravenna offroad From ancient salt town to Byzantine capital, an itinerary through nature to discover the most famous mosaic site in the world going through its millenary pinewoods and the Ortazzo and Ortazzino Natural Reserve, the place with the highest biodiversity rate on the coastline in Romagna. After your arrival in the town an urban route will be proposed to discover the most representative mosaic sites. From Ravenna to Cervia with the possibility to return by train. Not to be missed: from Cervia, a route along a nature path, without cars or traffic, arrives at the Basilica di Classe, one of Unesco’s heritage sites and most visited artistic site in Emilia Romagna in 2015. INFO km: 30 difference in altitude: flat land bike: trekking bike track: paths through pinewoods, cycling paths, unpaved roads PLACES OF INTEREST Cervia: Salt Museum, Salt Warehouses, Cervia Saltpans, Pinewood in Cervia Classe: Ortazzo and Ortazzino Natural Reserve, The Basilica of Sant’Apollinare in Classe Ravenna: The Neonian Baptistery, The Domus of the Stone Carpets, The Basilica of San Vitale and the Mausoleum of Galla Placidia, The Arian Baptistery SELECTBIKEHOTELS SELECTHOTELS.IT Romagna Slow Bike HolidayS CeSenatiCo - moutH of tHe offroad Bevano RiveR Through the coastal pinewoods in Pinarella and Cervia to the natural mouth of the Bevano river and the Ortazzo Reserve, two jewels of biodi- versity in the Delta del Po Park. Not to be missed: from the exuberant liveliness of a tourist resort, you can reach a place where nature is still paramount in a few kilometres. -

La Strategia Dell'area Alta Valmarecchia

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE AREA INTERNA ALTA VALMARECCHIA 15 NOVEMBRE 2019 STRATEGIA D’AREA Sommario 1. L’area progetto: condizioni iniziali e tendenze evolutive senza intervento .......................... 3 2. Lo scenario desiderato e i risultati attesi: le inversioni di tendenza che si vogliono provocare ..................................................................................................................................................................... 17 4. La strategia d’area e gli attori coinvolti .................................................................................................. 25 4.1 Gli interventi ................................................................................................................................................. 26 4.1.1 L’agricoltura: i grani antichi, la zootecnia, le produzioni tipiche ............................. 26 4.1.2 Un Geoparco, per una Val Marecchia slow ............................................................................ 27 4.1.3 La salute dei cittadini: i servizi sanitari e socio-assistenziali ..................................... 28 4.1.4 La mobilità in vallata ........................................................................................................................ 30 4.1.5 L’istruzione e la formazione ......................................................................................................... 31 4.1.6 L’infrastrutturazione della banda ultra-larga ................................................................... -

GEOLOGI ASSOCIATI – Dott

PROFILO DELLO STUDIO Curricula professionali GEOLOGI ASSOCIATI – Dott. D. Bastianelli - Dott. F. Carlini Via Repubblica, 75 - Misano Adriatico (RN) INDICE CONTENUTI 1. PROFILO DELLO STUDIO – SETTORI DI APPLICAZIONE 2. CURRICULUM VITAE DEI PROFESSIONISTI. 3. SPECIALIZZAZIONI, STRUMENTAZIONE E SOFTWARE 4. PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE. 5. PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI DALLA DATA DI COSTITUZIONE DELLO STUDIO ASSOCIATO (Novembre 2012). 1 GEOLOGI ASSOCIATI – Dott. D. Bastianelli - Dott. F. Carlini Via Repubblica, 75 - Misano Adriatico (RN) 1. PROFILO DELLO STUDIO - SETTORI DI APPLICAZIONE Lo Studio geologico GEOLOGI ASSOCIATI del Dr. Demetrio Bastianelli e del Dr. Flavio Carlini, con sede in MISANO ADRIATICO (RN) – Via Repubblica n° 75, nasce nel mese di Novembre 2012, come erede della Società Cooperativa Geocoop Rimini, di cui i professionisti sono stati soci dal mese di Febbraio 2002 al mese di Ottobre 2012. In anni di attività professionale, i professionisti hanno maturato esperienza in particolare nei seguenti settori di applicazione: GEOLOGIA APPLICATA ALL’INGEGNERIA - GEOTECNICA GEOMORFOLOGIA APPLICATA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA. SISMICA – MICROZONAZIONE SISMICA 2. CURRUCULUM VITAE DEI PROFESSIONISTI BASTIANELLI DEMETRIO, nato a Pesaro il 04 giugno 1956, residente a Misano Adriatico (RN) in Via Don Lorenzo Milani n° 32, geologo, codice fiscale BST DTR 56H04 G479Y. Iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna – Sezione A – n° 294 dal 22/02/1983 -

Rimini-Chiese-EN.Pdf

Places to visit and travel routes Where we are Bellaria Trento Igea Marina Milano Venezia Torino Bologna Oslo Helsinki Genova Ravenna Rimini Stoccolma Mosca Firenze Ancona Santarcangelo Dublino Perugia di Romagna Londra Amsterdam Varsavia Rimini Bruxelles Kijev Poggio Berni Roma Berlino Praga Vienna Bari Parigi Monaco Napoli Torriana Budapest Verucchio Montebello Milano Bucarest Rimini Riccione Madrid Cagliari Roma Catanzaro Coriano Ankara Talamello Repubblica Misano Adriatico Palermo Novafeltria di San Marino Algeri Atene Sant’Agata Feltria San Leo Montescudo Tunisi Maiolo Montecolombo Cattolica San Clemente fiume Conca Gemmano Morciano San Giovanni Pennabilli di Romagna in Marignano Casteldelci AR Montefiore Conca Saludecio Piacenza Montegridolfo Mondaino Ferrara fiume Marecchia Parma Reggio Emilia Modena Maiolo Church of Santa Maria dei Servi Church of Santa Maria di Antico (St. Mary) Temple of Sant’Antonio Mondaino Malatesta Temple Bologna Parochial Church Saludecio Ravenna Montefiore Conca Church of San Biagio Church of San Paolo (St. Paul) Church of San Girolamo Hospital chapel - Madonna della Misericordia San Giovanni in Marignano Forlì (Our Lady of Mercy) Oratory of the School (Oratorio della Scuola) Cesena Pilgrimage chapel of the Madonna of Bonora San Leo Montegridolfo Cathedral of San Leone Rimini Chapel of San Rocco Convent of Montemaggio Pilgrimage chapel of the Beata Vergine delle Grazie Convent of di Sant’Igne San Marino (Blessed Virgin of Mercy) (Trebbio) Domenican monastery of Mount Pietracuta Morciano di Romagna Parochial