ICOMOS, Ouadi Qadisha Ou Vallée Sainte Et Fo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jimmy Daccache

DACCACHE, CV Jimmy Daccache Yale University Department of Religious Studies 451 College St, New Haven, CT 06511 203-432-4872 [email protected] Education Qualification for applying for “Maître de Conférence” level positions, Conseil National des Universités (CNU), France (2015-) Ph.D., University Paris IV Sorbonne (2013) Ancient History and Civilisation M.A., University Paris IV Sorbonne (2006) Ancient History and Civilisation B.A., Lebanese University, Beirut (2004) Near Eastern Archaeology Teaching Experience Lecturer in Ancient Near Eastern epigraphy (2013) École Normale Supérieure, Paris, France. Delivery of three two-hour lectures on the genesis of the alphabet and the history of Semitic languages. Guest Lecturer in Ancient Near Eastern History (2014) “Proche-Orient ancient”, Masters Seminar on the Levant and the Eastern Mediterranean, directed by C. Roche-Hawley, École des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien, Catholic University of Paris, France. Delivery of three two-hour lectures on the topics “The king Rib-Hadda in the ʿAmarna letters”, “Cultural continuity through toponyms. A case study: Tunip”, and “Divination in the West Semitic World”. “Chargé de cours de syriaque” (2013-2016) École des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien, Catholic University of Paris, France; and École Normale Supérieure, Paris, France. Design of first level of instruction in Syriac language and literature. “Chargé de cours de syriaque” (2015-2016) École Normale Supérieure, Paris, France. Design and direction of second level of instruction in the language and literature of Syriac. “Chargé de cours de Phénicien et d’Araméen” (2015-2016) École du Louvre, Paris, France. Instruction in Phoenician and Aramaic Language, Literature, History, and Culture. -

I États Membres Member States

I États membres Member States AFGHANISTAN Délégués / Delegates : S.Exc. M. Ghulam Farooq Wardak Ministre de l'Education nationale Chef de la délégation S.Exc. M. Mohammad Kacem Fazelly Ambassadeur, Délégué permanent Délégation permanente auprès de l’UNESCO Chef adjoint de la délégation M. Salem Shah Ibrahimi Coordinateur des programmes internationales pour l'éducation Ministère de l'Education nationale M. Abdul Qahar Abed Chef du Département de la culture Ministère des Affaires étrangères M. Ahmadullah Amiri Troisième secrétaire Délégation permanente auprès de l'UNESCO Suppléants / Alternates : M. Abdul Ahad Abassy Chef du Département de préservation du patrimoine historique Ministère de la Culture et d'information Mme Khadija Amiri Deuxième secrétaire Délégation permanente auprès de l'UNESCO M. Sifatullah Rahimee Assistant du Ministre Ministère de l'Education nationale AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA Délégués / Delegates : H.E Ms Angelina Motshekga Minister of Basic Education Head of Delegation H.E. Mr Bonginkosi Emmanuel Nzimande Minister of Higher Education and Training Mr Mohamed Enver Surty Deputy Minister of Basic Education H.E. Ms Dolana Msimang Ambassador to France, Permanent Delegate Permanent Delegation to UNESCO Deputy Head of Delegation Mr Marthinus Van Schalkwyk Director for Social Development Department of International Relations and Cooperation Suppléants / Alternates : Mr Thivhilaeli Eric Makatu Deputy Permenant Delegate Permanent Delegation to UNESCO Department of International Relations and Cooperation Mr Mvuyo Mhangwane -

Columbia Global Centers Amman 2015 Annual

“Rather than observing world events from a distance, our students and faculty who A Message from Lee C. Bollinger travel to the global centers With the opening of global centers in Amman and Beijing in 2009, Columbia began an initiative that has become central to our understanding of what it means to be a global university. Amman and Beijing have been joined by six additional Columbia Global Centers, producing a network across four continents that is bringing together great find themselves immersed minds from diverse backgrounds to meet the challenges of our time. in those events and learning The potential of the Columbia Global Centers to provide the intellectual leadership for addressing their regions’ daunting challenges was apparent from the outset. With each passing year, more and more of that potential is being realized, and the results have been gratifying and at times inspiring. The pages of this report set forth those in unique ways from the achievements. All who know the Amman Center are well aware that this growth would not have occurred without the steadfast support of so many. Professor Safwan Masri, Columbia’s Executive Vice President for Global Centers experience.” and Global Development, deserves recognition for his role, as well. At the Columbia Global Centers, Columbia students and faculty are encountering some of the leading figures from Lee C. Bollinger every corner of the globe: innovative scholars, former heads of state, government officials, policy makers, and leaders of industry. This past year, each center hosted a rich variety of programs and events: from workshops assessing the President, Columbia University impact of the refugee crisis on global public health in Amman, to lectures on immigration and African-American cinema in Rio de Janeiro, to panels on women’s rights in Beijing and many more. -

Baalbek Hermel Zahleh Jbayl Aakar Koura Metn Batroun West Bekaa Zgharta Kesrouane Rachaiya Miniyeh-Danniyeh Bcharreh Baabda Aale

305 307308 Borhaniya - Rehwaniyeh Borj el Aarab HakourMazraatKarm el Aasfourel Ghatas Sbagha Shaqdouf Aakkar 309 El Aayoun Fadeliyeh Hamediyeh Zouq el Hosniye Jebrayel old Tekrit New Tekrit 332ZouqDeir El DalloumMqachrine Ilat Ain Yaaqoub Aakkar El Aatqa Er Rouaime Moh El Aabdé Dahr Aayas El Qantara Tikrit Beit Daoud El Aabde 326 Zouq el Hbalsa Ein Elsafa - Akum Mseitbeh 302 306310 Zouk Haddara Bezbina Wadi Hanna Saqraja - Ein Eltannur 303 Mar Touma Bqerzla Boustane Aartoussi 317 347 Western Zeita Al-Qusayr Nahr El Bared El318 Mahammara Rahbe Sawadiya Kalidiyeh Bhannine 316 El Khirbe El Houaich Memnaa 336 Bebnine Ouadi Ej jamous Majdala Tashea Qloud ElEl Baqie Mbar kiye Mrah Ech Chaab A a k a r Hmaire Haouchariye 34°30'0"N 338 Qanafez 337 Hariqa Abu Juri BEKKA INFORMALEr Rihaniye TENTEDBaddouaa El Hmaira SETTLEMENTS Bajaa Saissouq Jouar El Hachich En Nabi Kzaiber Mrah esh Shmis Mazraat Et Talle Qarqaf Berkayel Masriyeh Hamam El Minié Er Raouda Chane Mrah El Dalil Qasr El Minie El Kroum El Qraiyat Beit es Semmaqa Mrah Ez Zakbe Diyabiyeh Dinbou El Qorne Fnaydek Mrah el Arab Al Quasir 341 Beit el Haouch Berqayel Khraibe Fnaideq Fissane 339 Beit Ayoub El Minieh - Plot 256 Bzal Mishmish Hosh Morshed Samaan 340 Aayoun El Ghezlane Mrah El Ain Salhat El Ma 343 Beit Younes En Nabi Khaled Shayahat Ech Cheikh Maarouf Habchit Kouakh El Minieh - Plots: 1797 1796 1798 1799 Jdeidet El Qaitaa Khirbit Ej Jord En Nabi Youchaa Souaisse 342 Sfainet el Qaitaa Jawz Karm El Akhras Haouch Es Saiyad AaliHosh Elsayed Ali Deir Aamar Hrar Aalaiqa Mrah Qamar ed Dine -

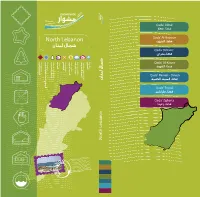

SYRIA REFUGEE RESPONSE LEBANON North Governorate, Tripoli, Batroun, Bcharreh, El Koura, El Minieh-Dennieh, Zgharta Districts (T+5)

SYRIA REFUGEE RESPONSE LEBANON North Governorate, Tripoli, Batroun, Bcharreh, El Koura, El Minieh-Dennieh, Zgharta Districts (T+5) Distribution of the Registered Syrian Refugees at the Cadastral Level As of 31 January 2015 Trablous Ez-Zahrieh Zouq Bhannine Rihaniyet-Miniye 2,610 3,769 8 Trablous El Hadid Tripoli + 5 Districts Trablous Er-Remmaneh 531 Total No. of Household Registered 43,391 Trablous En-Nouri Trablous et Tabbaneh Minie 54 6,404 17,610 Raouda-Aadoua Total No. of Individuals Registered 175,637 Trablous El-Qobbe 201 10,079 Merkebta Mina N 1 256 Mina N 3 Nabi Youcheaa 3,103 Deir Aammar 270 3,717 Borj El-YahoudHiyreaiqis Beddaoui 14 13 16,976 Mina N 2 Terbol-Miniye Mzraat Kefraya Mina Jardin 40 11 4,030 Qarhaiya Aasaymout Trablous Et-Tell Boussit 4 3,550 Aazqai Trablous jardins Hailan 204 Harf Es-Sayad Debaael 2,301 Mejdlaiya Zgharta 224 46 1 Qarne Aalma Kfar Chellane Btermaz Beit Haouik 3,464 730 132 42 Trablous El Mhatra 396 30 Miriata Aachach Mrah Es-Srayj Harf Es-Sayad Haouaret-Miniye Trablous El-Haddadine, El-Hadid, El-Mharta Tripoli Arde 2,094 17 152 Bakhaaoun 46 16 1,703 Trablous Ez-Zeitoun 628 18,633 Kfar Habou 2,613 Aardat Beit Zoud Trablous Es-Souayqa 576 tarane Qemmamine 85 4 Rachaaine 174 Sfire 457 Jayroun Ras Masqa 486 Kharroub-Miniye Kfar Bibnine 4,075 Tallet Zgharta Zgharta Haql el Aazime Mrah Es-Sfire 29 9 Danha 4 3,218 Kfardlaqous 52 13Qraine 135 2 Qattine-MiniyéAain Et-Tine-Miniyé 50 Hazmiyet-Miniye Mazraat Ajbeaa B83eit El-Faqs Aassoun Qarsaita Qalamoun Barsa Asnoun 184 Bkeftine Izal 2,417 192 3,755 796 Kfarhoura -

(July–August 2006) War Damages on World Heritage Sites of Lebanon

PROGRESS REPORT Reporting UN United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : Organization (UNESCO) Country : Lebanon 222LEB4000 Project No. : LRF-6 Project Title : Capacity Building of human resources for digital documentation of World Heritage Sites affected by 2006 war in lebanon LRF Signature date : 22 August 2007 Project Start date : December 2007 Project end date : 31 December 2010 Reporting Period : April-May-June 2010 I. PURPOSE Project Summary: UNESCO assessment mission for (July–August 2006) war damages on World Heritage Sites of Lebanon expressed concern regarding the routine maintenance of those sites and recommended to prioritize the establishment of an integrate action plan for tangible cultural heritage conservation all over the country. This Action Plan should be considered as an umbrella for few most important components such are: • Establishment of risks’ map for World Heritage Site; • Establishment of digital exhaustive technical documentation for World Heritage Site; • Capacity building of human resources able to address above components; Project Objective: To build capacities of Human Resources in charge, or potentially linked with, the conservation, the development and the enhancement of tangible cultural heritage in Lebanon. The main target group will be the DGA staff, but also Lebanese University (UL) students, while the main subject of the action is to establish accurate high definition 3D digital data and documentation for World Heritage Sites through pilot on-site operation for Baalbek or Tyre -

Layout CAZA AAKAR.Indd

Qada’ Akkar North Lebanon Qada’ Al-Batroun Qada’ Bcharre Monuments Recreation Hotels Restaurants Handicrafts Bed & Breakfast Furnished Apartments Natural Attractions Beaches Qada’ Al-Koura Qada’ Minieh - Dinieh Qada’ Tripoli Qada’ Zgharta North Lebanon Table of Contents äÉjƒàëªdG Qada’ Akkar 1 QɵY AÉ°†b Map 2 á£jôîdG A’aidamoun 4-27 ¿ƒeó«Y Al-Bireh 5-27 √ô«ÑdG Al-Sahleh 6-27 á∏¡°ùdG A’andaqet 7-28 â≤æY A’arqa 8-28 ÉbôY Danbo 9-29 ƒÑfO Deir Jenine 10-29 ø«æL ôjO Fnaideq 11-29 ¥ó«æa Haizouq 12-30 ¥hõ«M Kfarnoun 13-30 ¿ƒfôØc Mounjez 14-31 õéæe Qounia 15-31 É«æb Akroum 15-32 ΩhôcCG Al-Daghli 16-32 »∏ZódG Sheikh Znad 17-33 OÉfR ï«°T Al-Qoubayat 18-33 äÉ«Ñ≤dG Qlaya’at 19-34 äÉ©«∏b Berqayel 20-34 πjÉbôH Halba 21-35 ÉÑ∏M Rahbeh 22-35 ¬ÑMQ Zouk Hadara 23-36 √QGóM ¥hR Sheikh Taba 24-36 ÉHÉW ï«°T Akkar Al-A’atiqa 25-37 á≤«à©dG QɵY Minyara 26-37 √QÉ«æe Qada’ Al-Batroun 69 ¿hôàÑdG AÉ°†b Map 40 á£jôîdG Kouba 42-66 ÉHƒc Bajdarfel 43-66 πaQóéH Wajh Al-Hajar 44-67 ôéëdG ¬Lh Hamat 45-67 äÉeÉM Bcha’aleh 56-68 ¬∏©°ûH Kour (or Kour Al-Jundi) 47-69 (…óæédG Qƒc hCG) Qƒc Sghar 48-69 Qɨ°U Mar Mama 49-70 ÉeÉe QÉe Racha 50-70 É°TGQ Kfifan 51-70 ¿ÉØ«Øc Jran 52-71 ¿GôL Ram 53-72 ΩGQ Smar Jbeil 54-72 π«ÑL Qɪ°S Rachana 55-73 ÉfÉ°TGQ Kfar Helda 56-74 Gó∏MôØc Kfour Al-Arabi 57-74 »Hô©dG QƒØc Hardine 58-75 øjOôM Ras Nhash 59-75 ¢TÉëf ¢SGQ Al-Batroun 60-76 ¿hôàÑdG Tannourine 62-78 øjQƒæJ Douma 64-77 ÉehO Assia 65-79 É«°UCG Qada’ Bcharre 81 …ô°ûH AÉ°†b Map 82 á£jôîdG Beqa’a Kafra 84-97 GôØc ´É≤H Hasroun 85-98 ¿hô°üM Bcharre 86-97 …ô°ûH Al-Diman 88-99 ¿ÉªjódG Hadath -

Lebanon Fire Risk Bulletin

Lebanon Fire Risk Bulletin Refer to cadast condition. CIVILDEDEFENCE General description of potential fire risk situation Symbol Level of Meaning and actions risk Very Very low fire risk. Controlled burning operations can be hardly executed due to high fuel moisture content. Normally VL low wildfires self-extinguish. Low Low fire risk. Controlled burning operations can be executed with a reasonable degree of safety. L Medium Medium-low fire risk. Controlled burning operations can be executed in safety conditions. All the fires need to be ML low extinguished. Medium Medium fire risk. Controlled burning operations would be avoided. All the fires need to be very well extinguished. M Medium Controlled burning is not recommended. Open flame will start fires. Cured grasslands and forest litter will burn readily. Spread is moderate in forests and fast in exposed areas. Patrolling and monitoring is suggested. Fight fires M high with direct attack and all available resources. Ignition can occur easily with fast spread in grass, shrubs and forests. Fires will be very hot with crowning and short High to medium spotting. Direct attack on the head may not be possible requiring indirect methods on flanks. Patrolling H and monitoring the territory is highly suggested. Ignition can occur also from sparks. Fires will be extremely hot with fast rate of spread. Control may not be possible Extreme during day due to long range spotting and crowning. Suppression forces should limit efforts to limiting lateral spread. E Damage potential total. Patrolling and -

Batroun Koura Minié-Danniyé Zgharta Bcharré Tripoli SYRIA REFUGEE

SYRIA REFUGEE RESPONSE LEBANON North Governorate, Tripoli, Batroun, Bcharreh, El Koura, El Minieh-Dennieh, Zgharta Districts (T+5) Informal Settlements (IS) Locations and Number of Persons per IS As of 11 April 2014 Zouq Bhannine 006 Zouq Bhannine 007 Zouq Bhannine 003 (59) (198) Zouq Bhannine 005 N Zouq Bhannine 009 " (326) P P (185) 0 ' 0 (334) 3 Zouq Bhannine 008 ° P 4 1:10,000 P (128) 3 P P P Rihaniyet-Miniye P Zouq Bhannine 001 0 100 200 400 Meters ZPouq BhanniPneP Merkebta 040 P Merkebta 009 (207) (1P 02) Zouq Bhannine 010 PP (51) P P (152) P P P P PP Merkebta 026 P MinMieerkebta 014 PP P P (68) P PP PP PPP (110) PPP P P P Merkebta 002 PPPP P P P Minie 015 PP Raouda-Aadoua P PPP P (135) Minie 001 PP P (60) P P Minie 002 P Merkebta 005 Merkebta (386) P (57) P (400) Borj El-Yahoudiyé 001 P (116) Merkebta 007 Markabta 033 Deir Aammar Nabi Youcheaa Merkebta 004 P P (170) (85) (90) Borj El-Yahoudiye Nabi Youcheaa 001 Hraiqis P P Minie 016 P Minie 005 Mina N 3 (70) P Merkebta 001 Minie 022 P Mina N 1 Trablous jardins Beddaoui (143) (174) Mina N 2 (237) Mzraat Kefraya (113) Terbol-Miniye Raouda-Aadoua 003 P Raouda-Aadoua 001 Mina Jardin (105) Minie Boussit (47) Minie 004 P P Qarhaiya Aasaym out Minie 006 P Trablous Et-Tell Aalma 002 (464) Aazqai 001 Aazqai Mejdlaya 001 (105) Debaael PP P (70) Trablous Es-Souayqa P Hailan (100) Harf Es-Sayad (120) P Btermaz Minie 009 P Minie 017 P Aalma Qarne Kfar Chellane Beit Haouik (70) Miriata 003 P (158) Mejdlaiya Zgharta P (70P) P Harf Es-Sayad Tripoli Haouaret-Miniye Mrah Es-Srayj Trablous Ez-Zeitoun -

Pierre Albalaa Master of Theology New Testament University of South Africa

Light used as metaphor in the Prologue of the Fourth Gospel: The influence of this metaphor on the Maronite ‘Prayer of the Faithful’ By PIERRE ALBALAA Submitted in fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY In the subject of NEW TESTAMENT At the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA Supervisor: Prof. Dr. D. G. van der Merwe November 2007 Light used as metaphor in the Prologue of the Fourth Gospel: The influence of this metaphor on the Maronite ‘Prayer of the Faithful’ By PIERRE ALBALAA Submitted in fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY In the subject of NEW TESTAMENT At the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA Supervisor: Prof. Dr. D. G. van der Merwe November 2007 I declare that ‘Light used as metaphor in the Prologue of the Fourth Gospel: The influence of this metaphor on the Maronite Prayer of the Faithful’ is my own work and that all sources that I have been indicated and acknowledge by means of complete references. ------------------------ Light used as metaphor in the Prologue of the Fourth Gospel: The influence of this metaphor on the Maronite Prayer of the Faithful. By: Pierre Youssef Albalaa Student Number: 3245-168-7 Degree: Master of Theology Subject: New Testament Supervisor: Prof. D.G. van der Merwe Summary In this dissertation, the affinities between the Prologue of the Fourth Gospel and the Maronite Prayer of the Faithful especially the use of light metaphor are examined and new hypothetic proposals are suggested: the former has influenced the latter; both of them might have shared the same milieu or have been influenced by an existent Antiochene liturgical hymn. -

Water Sector Lebanon

WATER SECTOR LEBANON North : Informal Settlements (Active & <4 tents) Coverage Individuals Partner Donor ( 0 - 200 (! CISP No Donor 201 - 300 Zouq Bhannine ( (! SI UNICEF Rihaniyet-Miniyé ( Greater than 300 (! No Partner Minie Administrative boundaries Raouda-Aadoua Merkebta Nabi Youcheaa Caza Deir Aammar Mina N:3 Hraiqis Borj El-Yahoudiyé Mina N:1 Beddaoui Cadasters Mina N:2 Terbol-Miniyé Mzraat Kefraya Mina Jardin Trablous et Tabbaneh Qarhaiya Boussit Aasaymout Trablous Et-Tell Trablous El-Qobbe Aazqai Trablous jardins Trablous El-Haddadine, El-Hadid, El-Mharta Hailan Harf Es-Sayad Debaael Qarne Mejdlaiya Zgharta Aalma Btermaz Tripoli Kfar Chellane Beit Haouik Harf Es-Sayad Miriata Aachach Mrah Es-Srayj Haouaret-Miniyé Arde Trablous Ez-Zeitoun Bakhaaoun litige Kfar Habou Beit Zoud Aardat Qemmamine tarane Sfiré Rachaaine Jayroun Kharroub-Miniyé Kfar Bibnine Ras Masqa Mrah Es-Sfire Haql el Aazimé Zgharta Kfardlaqous Danha Qraine Qattiné-Miniyé Hazmiyet-Miniyé Beit El-Faqs Tallet Zgharta Aain Et-Tiné-Miniyé Asnoun Aassoun Barsa Qarsaita Bkeftine Mazraat Ajbeaa Izal Sir Ed-Danniyé Mazraat Ketrane Tripoli Kfarhoura Kfarhata Zgharta Hariq Zgharta Qalamoun Deddé Qarah Bach Deir Nbouh Mazraat Jnaid Mimrine Hraiche Bqaiaa El-Koura Khaldiyé Bqarsouna Nakhlé Kfarzaina Mrebbine Deir El-Balamand Batroumine Houakir Deir Jdeide Sakhra Btouratij Mazraat El-Kreme Qalhat Kfarchakhna Bechehhara Zaghartaghrine Iaal litige Kfar Kahel litige Enfé Zakroun Karm El-Mohr Bsebaal Kfaryachit Jarjour Aaymar litige Bdebba Kahf El-Malloul Bchannine Morh Kfarsghab -

Saint Sharbel from His Contemporaries to Our Era

Sharbelogy-11 Saint Sharbel From his Contemporaries To our Era Prepared by: Father Hanna Skandar Published by: Our Lady of Fortress-Menjez-Akkar Tel: 06/855351 Web: www. saint-charbel.com & www. menjez.com E-mail: [email protected] Lebanon - 2009 Sharbel ... Crazy by God Sharbel crazy by God! Yes! Because he heard the word of Christ and lived it literally ... Christ said: He who loves his father, his mother, his brothers and sisters more than me, he doesn't deserve to be my disciple... Sharbel, therefore, considered that Christ is the beloved one, so he was attracted to Him, and he became crazy by Him ... until the end... If only we take seriously the word of Christ in our lives ... changing our lives radically for the better and thus taking part to improve the lives of our society, so that its people live the moral values, and the spirit of Christianity literally and with accuracy. Thus we contribute to building a better society, and God remains always our only goal. 05/01/2007 Bishop George Abou Jaoude Archbishop of the Maronite Diocese of Tripoli. Introduction This book is a popular version, without footnotes to facilitate the understanding to the reader. I have mentioned the name of the witness only when the speaker talks in the first-person. If you wish to identify the source of the information, you have either to read the book of: “Saint Sharbel ... as his contemporaries witnessed "-Sharbelogy-7 - To be found in the libraries, or obtained on the Internet in our website www.saint-Charbel.com.