Programa Interuniversitário De Doutoramento Em História

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

13542 DIP MAG May/June.V4

Christina Spencer on 15 Years of Canadian Diplomacy November–December 2004 Mexican Evolution Ten Years of Free Trade Maria Teresa Garcia de Madero, Ambassador of Mexico Allan Thompson critiques the Foreign Policy Review process The trouble with Jeremy Rifkin Democracy for export: To impose or lead by example? And introducing Margaret Dickensen, gourmet goddess Nov/Dec 2004 CDN $5.95 PM 40957514 Volume 15, Number 6 PUBLISHER Our 15th anniversary issue Lezlee Cribb EDITOR Jennifer Campbell CONTRIBUTING EDITOR Table of Daniel Drolet CULTURE EDITOR Margo Roston CONTENTS COPY EDITOR Roger Bird EDITOR EMERITUS DIPLOMATICA| Bhupinder S. Liddar Happy birthday to us . .4 CONTRIBUTING WRITERS News and Culture . .5 George Abraham Roger Bird Envoy’s Photo Album . 8 Laura Bonikowsky Cleaning up the Carribean . .10 Thomas D’Aquino Diplo-dates . .11 Margaret Dickensen Recent Arrivals . .12 Joe Geurts Canadian Appointments . .14 Gurprit Kindra David Long Carlos Miranda DISPATCHES| Christina Spencer Diplomacy over this magazine’s lifespan Allan Thompson Christina Spencer looks back on 15 years . .15 Philémon Yang Dating diplomacy: A chronological countdown . 19 COVER PHOTOGRAPHY Jana Chytilova Democracy to go CONTRIBUTING ARTIST Differing diplomatic approaches to freedom . .20 Hilary Ashby The Canadian Parliamentary Centre advocates the subtle approach . .24 CONTRIBUTING PHOTOGRAPHER Sam Garcia After NAFTA OFFICE ASSISTANT Trade Winds: Mexico’s ambassador talks trade . .25 Colin Anderson NAFTA by the numbers . .27 OTTAWA ADVERTISING SALES Lezlee Cribb (613) 789-6890 DELIGHTS| NATIONAL ADVERTISING SALES Entertaining: Margaret Dickensen’s memories of the Soviet Union . .29 On the Go: Margo Roston on the sounds of a Russian symphony . .32 (613) 234-8468, ext. -

L'organisation Régionale De L'action De La France Les Moyens De L'unité, De

Sommaire Lettre de mission.................................. 5 Réflexions préliminaires ........................... 7 Le réseau de la France à l’étranger ........................ 7 La multiplicité des intervenants publics à l’étranger ............ 10 Le fait régional ........................................ 12 Chapitre 1 L’organisation régionale de l’action de la France à l’étranger ........................................ 15 Problématique de l’adéquation des moyens aux priorités de l’action extérieure de la France ......................... 17 L’approche par grandes régions ............................... 17 L’approche par sous-régions ................................. 19 L’approche par pays ...................................... 21 L’approche thématique ..................................... 21 La prise en compte de la dimension régionale dans l’organisation des services.......................................... 22 La prise en compte des réalités régionales ........................ 22 Le pilotage régional d’un réseau ............................... 24 La régionalisation de fonctions sectorielles......................... 25 Chapitre 2 Les moyens de l’unité, de la cohérence et de l’efficacité de l’action extérieure de la France..... 29 Les conditions de la cohérence de l’action de la France à l’étranger........................................... 31 Les conditions institutionnelles de la cohérence ..................... 31 – Un Conseil de l’action extérieure de la France ..................... 31 – Un Comité interministériel des moyens publics -

IRIS Newsletter

La lettre d’information de l’IRIS N°727 - 26 septembre 2019 Les Géopolitiques de Nantes Vendredi 27 et samedi 28 septembre – Entrée libre, dans la limite des places disponibles Le lieu unique et l’IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 7e édition des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est confronté. En savoir plus Programme détaillé Notes et Observatoires Spleen et aliénation chez les militaires japonais : le suicide dans les forces d'autodéfense 26.09.19 Asia Focus - Par Éric Seizelet, professeur émérite, Université Paris-Diderot ((Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est) En novembre 2003, un journal japonais spécialisé dans les questions militaires publia les résultats alarmants d’une enquête interne diligentée par les Forces terrestres d’autodéfense (FTA) : 16% des militaires des forces terrestres avaient songé, à un moment ou à un autre, à se suicider, alors que les statistiques officielles sur ce phénomène étaient à la hausse. L'Actualité vue par l'IRIS La sélection de la semaine Le bilan diplomatique de Jacques Chirac Le point de vue de Pascal Boniface 26.09.19 Au printemps 2007, à la veille du départ de Jacques Chirac de l'Elysée, Pascal Boniface publiait ce bilan diplomatique de ses présidences dans L'essentiel... BlackRock ou la tentation du pouvoir absolu des fonds d’investissements 26.09.19 Par Sylvie Matelly Mercredi dernier, Arte diffusait un reportage sur BlackRock, probablement le plus grand fonds d’investissement du monde. -

Assemblée Nationale Constitution Du 4 Octobre 1958

N° 3620 —— ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2002. RAPPORT D’INFORMATION DÉPOSÉ en application de l’article 146 du Règlement PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) sur le réseau diplomatique et le rôle des ambassadeurs ET PRÉSENTÉ PAR M. YVES TAVERNIER, Député. —— (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Corps diplomatique et consulaire. Commission des finances, de l'économie générale et du Plan La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Dominique Frelaut, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. -

A Bold New Court CHRISTINA SPENCER EXAMINES the INTERNATIONAL CRIMINAL COURT on the EVE of ITS FIRST CHARGES

ROY MACLAREN • LLOYD AXWORTHY • JIM PETERSON • BELINDA STRONACH March–April 2005 ABold New Court CHRISTINA SPENCER EXAMINES THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON THE EVE OF ITS FIRST CHARGES LLOYD AXWORTHY LOOKS AT JUSTICE IN A POST-IRAQ WORLD Philippe Kirsch, president and top judge of the International Criminal Court What Frank McKenna takes to Washington Allan Thompson critiques Canada’s immigration policy Canada’s trade minister and his critic on trade with China Why the Commonwealth and the Francophonie still matter ESTABLISHED 1989 CDN $5.95 PM 40957514 ROY MACLAREN • LLOYD AXWORTHY • JIM PETERSON • BELINDA STRONACH March–April 2005 A Bold New Court CHRISTINA SPENCER EXAMINES THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON THE EVE OF ITS FIRST CHARGES LLOYD AXWORTHY LOOKS AT JUSTICE IN A POST-IRAQ WORLD Philippe Kirsch, president and top judge of the International Criminal Court What Frank McKennatakes to Washington Allan Thompson critiques Canada’s immigration policy Canada’s trade minister and his critic on the China trade Why the Commonwealth and the Francophonie still matter ESTABLISHED 1989 CDN $5.95 PM 40957514 Volume 16, Number 2 PUBLISHER Lezlee Cribb EDITOR Table of Jennifer Campbell CONTRIBUTING EDITORS Daniel Drolet CONTENTS George Abraham CULTURE EDITOR Margo Roston DIPLOMATICA| COPY EDITOR News and Culture . 3 Roger Bird Beyond the Headlines . 7 CONTRIBUTING WRITERS Recent Arrivals . 8 Lloyd Axworthy Diplo-dates . 11 Stephen Beckta Laura Neilson Bonikowsky Margaret Dickenson DISPATCHES| Chad Gaffield The International Criminal Court Comes of Age Dan Hays Setting the prosecutorial wheels in motion . 12 Daniel Jouanneau Ghazala Malik Lloyd Axworthy on being at its birth . 15 Peter Milliken Jim Peterson Canada’s new man in Washington Christina Spencer Being Frank . -

Oct 2008 EU Newsletter.Cdr

European Commission Delegation to Pakistan VOL 1 OCTOBER 2008 MESSAGE FROM THE AMBASSADOR Dear Readers In this issue he brutal attack that took place in Islamabad on 20th September is an attack on all of us. We lost a dear friend, the newly arrived Ambassador of the Czech Republic, HE Ivo TŽðarek. He looked forward to his new assignment in Pakistan and to taking over the 1 local Presidency of the European Union on 1st January 2009. His death and the death of all the Message from the others that perished that evening should not be in vain. It must give us more resolve to stand Ambassador together and confront those who try to deny Pakistan its rightful place among democratic nations and deny the Pakistani people the peace and prosperity they deserve. 2 European Development Days The message below was written prior to the event of 20th September Learning From Experience n 8th September European challenges. This makes the task for the The European Commission in Commission President José members of the Assemblies elected in Other Parts of the World OM a n u e l B a r r o s o s e n t a February even more difficult. This is a time congratulatory message to newly-elected for the leaders of the country, be they in the 3-5 President of the Islamic Republic of Government or in the Opposition, to define Pakistani Students Selected Pakistan, Mr Asif Ali Zardari. In his appropriate responses and to adopt the for Erasmus Mundus Scholarship message, Mr Barroso expresses the right policies to address the difficulties the strong support the European Union has country faces. -

Compte Rendu Mercredi 3 Juin 2009 Commission De La Défense Nationale Séance De 10 Heures Et Des Forces Armées Compte Rendu N° 49

Compte rendu Mercredi 3 juin 2009 Commission de la défense nationale Séance de 10 heures et des forces armées Compte rendu n° 49 — Audition de M. Daniel Jouanneau, ambassadeur de France au Pakistan................................................................................. 2 — Information relative à la commission................................. 14 SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 Présidence de M. Guy Teissier, Président — 2 — Audition de M. Daniel Jouanneau, ambassadeur de France au Pakistan La séance est ouverte à dix heures M. le président Guy Teissier. Nous avons le grand plaisir d’accueillir M. Daniel Jouanneau, ambassadeur de France au Pakistan depuis octobre 2008. Permettez-moi, monsieur l’ambassadeur, de retracer brièvement votre carrière. Vous êtes entré au ministère des affaires étrangères en 1971 et vous y avez occupé en alternance des postes à l’étranger et au sein de l’administration centrale. Après l’Égypte, vous êtes passé par la Guinée, le Zimbabwe, le Liban, le Mozambique. Vous avez été pendant deux ans le chef du protocole du président François Mitterrand puis, pendant deux ans également, celui du président Jacques Chirac. Vous avez été ensuite consul général au Québec de 1987 à 1989 et ambassadeur de France au Canada de 2004 à 2008, avant de rejoindre Islamabad. La commission de la défense suit de très près l’engagement militaire de la France en Afghanistan et la situation au Pakistan est un sujet qui nous intéresse au premier chef. M. Pierre Lellouche, membre de notre commission et représentant spécial de la France pour l’Afghanistan et le Pakistan, nous a fait le 20 mai dernier un compte rendu détaillé. Votre témoignage nous sera également précieux. -

Annual Report 2009

The French Institute of International Relations Annual Report 2009 27 rue de la Procession - 75740 Paris Cedex 15 Phone: 33 (0) 1 40 61 60 00 - Fax : 33 (0) 1 40 61 60 60 Rue Marie-Thérèse, 21 - 1000 - Bruxelles Phone: 32 (2) 238 51 10 - Fax : 32 (2) 238 51 15 www.ifri.org Knowledge for action Cover photos: From left to right, top to bottom Abdullah Gül, President of the Republic of Turkey Thierry de Montbrial, Ifri Hubert Védrine, former Foreign Minister of France Han Seung-Soo, former Prime Minister of South Korea Nambaryn Enkhbayar, former President of Mongolia Ifri Conference, welcome General Karl W. Eikenberry, Deputy Chairman of the NATO Military Committee in Brussels and former Commander of Operation Enduring Freedom in Afghanistan Adil Abd Al-Mahdi, Vice-President of the Republic of Iraq Opening of the Ifri Energy Conference, Brussels, February 2009 Dominique David, Ifri Anatoly Torkunov, Rector, MGIMO University, Moscow Contents Message from the President 2 France’s Leading Independent Think Tank 4 Ifri Brussels, a European Purpose and Presence 5 In 2009 Ifri Notably Hosted… 6 Ifri Publications in 2009 8 Two Flagship Publications: Politique étrangère and RAMSES 9 Ifri and its Partners 10 Ifri and the Media, a Continuous Dialogue 14 World Policy Conference, 2nd Edition 15 The Team 16 Research 17 Regional Programs 18 Cross-cutting Programs 36 Publications 46 Conferences and Debates 49 Board of Directors and Advisory Board 51 Financial Appendix 52 Annual Report 2009 • 1 Message from the President n 2009, Ifri consolidated its position as leading French think tank according to the global rankings established by the University of Pennsylvania. -

Report on Activities of the Secretariat on the Implementation of the Work Programme of the Convention on Biological Diversity and Its Cartagena Protocol on Biosafety

Secretariat of the Convention on Biological Diversity REPORT ON ACTIVITIES OF THE SECRETARIAT ON THE IMPLEMENTATION OF THE WORK PROGRAMME OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND ITS CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY I. INTRODUCTION 1. The present report provides a summary of the main activities undertaken by the Secretariat from January to December 2008 in the implementation of the work programme of the Convention. 2. During the reporting period, the Secretariat organized a total of 67 meetings (see annex I). A total of 338 pre-session and information documents were prepared, amounting to 6,540 pages. The Secretariat serviced six major inter-sessional meetings, under the Convention and its Protocol, which gathered 7,448 participants, with 484 delegates sponsored under the Convention, including representatives from the indigenous and local communities. These meetings include: • The sixth meeting of the Ad Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit Sharing, held in Geneva; • The second meeting of the Ad Hoc Open-ended Working on Protected Areas, back-to-back with the thirteenth meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice held in Rome; • The fifth meeting of the Open-ended Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Liability and Redress in the context of the Cartagena Protocol on Biosafety, which took place in Cartagena, Colombia; • The fourth meeting of the Conference of the Parties to the Convention serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety, held in Bonn back-to-back with the ninth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. -

Recommandations Visant À Limiter L'augmentation Des Frais De Scolarité

ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER - RECOMMANDATIONS VISANT À LIMITER L’AUGMENTATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ Claudine LEPAGE, sénatrice et Philip CORDERY,député Rapport au ministre des Affaires étrangères et du développement international et au secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger _______________________ Décembre 2014 ________________________ 2 Remerciements Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus chaleureux à nos collaboratrices, Anne-Laure Prego-Cauchet et Montaine Blonsard pour leur précieuse collaboration. Nos remerciements vont aussi à Michel Igout, ancien chef de service à l'AEFE, qui nous a accompagnés dans nos travaux. Nous remercions également pour leur disponibilité toutes les personnes que nous avons auditionnées, qui nous ont envoyé des contributions écrites et que nous avons rencontrées dans les établissements. 3 4 INTRODUCTION ............................................................................................................. 7 L’enseignement français à l’étranger : un réseau mondial unique ............................................................... 7 Les Français de l’étranger, une population en pleine évolution ................................................................... 7 L’éducation, valeur de la République, priorité du Gouvernement ................................................................. 8 Un plan d’action en faveur de l’enseignement français à l’étranger ............................................................ -

Diplomat MAY 05 FOR

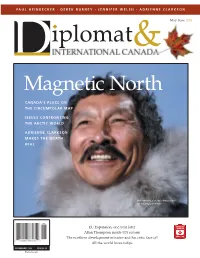

P AUL HEINBECKER • DEREK BURNEY • JENNIFER WELSH • ADRIENNE CLARKSON May–June 2005 Magnetic North CANADA'S PLACE ON THE CIRCUMPOLAR MAP ISSUES CONFRONTING THE ARCTIC WORLD ADRIENNE CLARKSON MAKES THE NORTH REAL Jack Anawak, Canada's Ambassador for Circumpolar Affairs EU Expansion, one year later Allan Thompson inside UN reform The northern development minister and his critic face off All the world loves tulips ESTABLISHED 1989 CDN $5.95 PM 40957514 P AUL HEINBECKER • DEREK BURNEY • JENNIFER WELSH • ADRIENNE CLARKSON May–June 2005 Magnetic North CANADA'S PLACE ON THE CIRCUMPOLAR MAP ISSUES CONFRONTING THE ARCTIC WORLD ADRIENNE CLARKSON MAKES THE NORTH REAL Jack Anawak, Canada's Ambassador for Circumpolar Affairs EU Expansion, one year later Allan Thompson inside UN reform The northern development minister and his critic face off All the world loves tulips ESTABLISHED 1989 CDN $5.95 PM 40957514 Volume 16, Number 3 PUBLISHER Lezlee Cribb EDITOR Table of Jennifer Campbell ART DIRECTOR Paul Cavanaugh CONTRIBUTING EDITORS CONTENTS Daniel Drolet George Abraham DIPLOMATICA| CULTURE EDITOR Margo Roston Letters . 2 COPY EDITOR News and Culture . 5 Roger Bird Beyond the Headlines . 7 CONTRIBUTING WRITERS Recent Arrivals . 8 Jack Anawak Stephen Beckta Questioning James Bartleman . 9 Margaret Dickenson How Norway got autonomy . 10 Heather Exner Diplo-dates . 12 Michel Gauthier Ingvard Havnen Paul Heinbecker DISPATCHES| J.G. van Hellenberg Hubar Arctic Circles Gerard Kenney Lynette Murray Adrienne Clarkson’s northern eloquence . 14 Christina Spencer U Arctic: A worldly school . 16 Greg Poelzer New northern thinking . 17 Jim Prentice Face-off: Andy Scott and Jim Prentice . 18 Andy Scott Allan Thompson Peter Zimonjic Opposing Views . -

Rapport D'activité

Année scolaire 2016/2017 Rapport d’activité MLF | OSUI | MLCI Année scolaire 2016/2017 Rapport d’activité MLF | OSUI | MLCI Sommaire général La Mission laïque française > Chiffres clés .............................................................58 > Avant-propos ..............................................................3 > Les instances ...........................................................61 > Le réseau mlfmonde en chiffres ............................4 > Établissements en pleine responsabilité (dont filiales) ................................63 Le réseau mlfmonde > Écoles d’entreprise .................................................67 > Établissements partenaires .................................74 > Données clés agrégées (Mlf/OSUI/MLCI) > Actions de coopération éducative ......................79 (hors actions de coopération) ................................5 > Rapport financier Mlf .............................................85 > Le pilotage du réseau mlfmonde ..........................8 > Les relations institutionnelles ............................11 > L'homologation .......................................................13 L’Office scolaire et universitaire > Les orientations stratégiques ............................16 international > La coopération éducative ....................................17 > Les instances ...........................................................98 > La politique immobilière .......................................19 > Carte du réseau ......................................................98 > Les