Decentralized Evaluation for Evidence Decentralizedevaluation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

IMAGINE Baseline Analysis Report

IMAGINE Baseline Analysis Report November 27, 2019 Table of Contents Background ........................................................................................................................... 6 Evaluation Design .................................................................................................................. 6 Study Setting ............................................................................................................................................. 7 Evaluation Study Design ............................................................................................................................ 8 Intervention Program Design .................................................................................................................... 9 Methods ............................................................................................................................. 11 Study population ..................................................................................................................................... 11 Sampling .................................................................................................................................................. 11 Sample size .............................................................................................................................................. 12 Weighting procedure .............................................................................................................................. 15 Bangladesh -

1 EVALUATION DU 8Ème PROGRAMME DE PAYS UNFPA

REPUBLIQUE DU NIGER Fonds des Nations Unies pour la Population EVALUATION DU 8ème PROGRAMME DE PAYS UNFPA/NIGER 2014-2018 Période évaluée : 1er Janvier 2014 — 30 Juin 2017 RAPPORT FINAL D’EVALUATION Juin 2018 1 Page 1 Equipe d’évaluation Chef de mission, Consultant International, Thématique SSR Tiburce NYIAMA Consultant National, Thématique Population & Harouna HAMIDOU Développement Exception : Le contenu de ce rapport ne reflete pas nécessairement l’opinion de l’UNFPA. Il s’agit de l’appréciation des consultants suite à l’analyse des données et évidences collectées. 2 Page 2 REMERCIEMENTS Des acteurs nationaux et internationaux ont contribué à l’évaluation finale du 8ème Programme de coopération entre l’UNFPA et l’Etat du Niger. L’équipe d’évaluation reconnaît au Bureau Pays de l’UNFPA au Niger et aux membres du Groupe de Référence de l’Evaluation l’accompagnement continu apporté. Une appréciation particulière va à l’endroit de M. le Représentant Résident, Dr. Nestor Azandegbe, de l’Assistant Représentant Résident et Coordinateur du Programme, M. Hassane Ali et du Chargé de Programme Suivi et Evaluation, M. Abdoul Razaou Issa pour la qualité de leur investissement en vue du succès de l’évaluation. M. Simon-Pierre Tegang, Conseiller Technique en Suivi et Evaluation au bureau Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Dakar/Sénégal, a apporté l’assistance technique nécessaire. L’obligeance de l’équipe d’évaluation va aussi à l’endroit des 7 Ministères en charge de la Santé, de la Jeunesse, du Genre, de la population, de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique et du Plan, l’ENESP D. -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

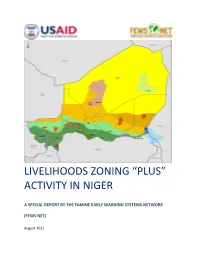

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

Plans Prévisionnels De Passation Des Marchés Avis

Journal des Marchés Publics Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger - N° 378 du 06 Mars au 12 Mars 2021 AVIS D’APPEL À CANDIDATURE AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE PROJET DE GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS COMMUNE RURALE DE FALWEL COMMUNE RURALE DE GUECHEME AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONSEIL REGIONAL DE MARADI COMMUNE RURALE DE KIECHE CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TILLABERY COMMUNE RURALE DE DOUMEGA DIRECTION REGIONALE DE LA POLICE NATIONALE DE ZINDER DIRECTION RÉGIONALES DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES D’AGADEZ Hebdomadaire N° 378 de l’ARMP du 06 Mars au 12 Mars 2021 1 AGENCE DE RÉGULATION Journal des Marchés Publics DES B.P. 725 Niamey - NIGER Tél. +227 20 72 35 00 MARCHÉS PUBLICS E-mail : [email protected] DIRECTEUR DE PUBLICATION (ARMP) M. Ibrahim Allassane DIRECTRICE DE RÉDACTION Mme Zourkaleini Zara COMITÉ DE RÉDACTION SOMMAIRE Mme Zourkaleini Zara M. Adamou Tahirou M. Soumana Yacouba M. Amadou Maman Rabiou M. Almoctar Mahamane ............ Avis d’Appel à candidature 3 - 4 M. Maharou Habou Avis d’Attribution définitive ........5 - 15 CONCEPTION ET IMPRESSION Plan Prévisionnel de Passation des Marchés .................16 - 31 Imprimerie ALBARKA B.P. 2480 Niamey - NIGER Tél. +227 20 72 33 17 / 20 72 33 38 TIRAGE 200 Exemplaires ABONNEMENT/DISTRIBUTION ARMP : Tél. +227 20 72 35 00 2 Hebdomadaire N° 378 de l’ARMP du 06 Mars au 12 Mars 2021 AVIS D’APPEL À CANDIDATURE AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS Avis d’Appel d’Offres Ouvert National : N°001/ARMP/2021 1. -

BROCHURE Dainformation SUR LA Décentralisation AU NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 Imprimerie ALBARKA - Niamey-NIGER Tél. +227 20 72 33 17/38 - 105 - REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 - 1 - - 2 - SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 21 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 25 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 53 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 65 Sixième partie : Stratégies et outils -

Women Empowerment in Niger: from Markets to Households to Communities

Fighting Hunger Worldwide Women Empowerment in Niger: from Markets to Households to Communities VAM Gender and Market Study #11 2017 VAM Gender and Market Study 1 The Zero Hunger Challenge emphasizes the importance of strengthening economic empowerment in support of the Sustainable Development Goal 2 to double small-scale producer incomes and productivity. The increasing focus on resilient markets can bring important contributions to sustainable food systems and build resilience. Participation in market systems is not only a means for people to secure their livelihood, but it also enables them to exercise agency, maintain dignity, build social capital and increase self-worth. Food security analysis must take into account questions of gender-based violence and discrimination in order to deliver well-tailored assistance to those most in need. WFP’s Nutrition Policy (2017-2021) reconfirms that gender equality and women’s empowerment are essential to achieve good nutrition and sustainable and resilient livelihoods, which are based on human rights and justice. This is why gender-sensitive analysis in nutrition programmes is a crucial contribution to achieving the SDGs. The VAM Gender & Markets Initiative of the WFP Regional Bureau for West and Central Africa seeks to strengthen WFP and partners’ commitment, accountability and capacities for gender- sensitive food security and nutrition analysis in order to design market-based interventions that empower women and vulnerable populations. The series of regional VAM Gender and Markets Studies is an effort to build the evidence base and establish a link to SDG 5 which seeks to achieve gender equality and empower all women and girls. -

Zinder: Carte Référentielle

Zinder: Carte référentielle Légende Tiguidan Tagait Chef lieu de région Chef lieu de département Localité AGADEZ Frontière internationale Frontière régionale Frontière départementale Frontière communale Agadez Route bitumée Route en latérite cour d'eau Région de Zinder Tesker Mayatta 0 50 100 kms Egade Farak Intabanout Tesker Takoukou Daoura Njeptoji Belbegi Gourbobo Diffa Tanout Kelle Ollelewa Chanyeta Batte Magaje Kekeni TANOUT Kokaram Bouzouzoum Dourwanga µ Gandou Maidiga Oubandawaki Chirwa Gouagourzo Gagawa Creation Date: 20 février 2015 Eldaweye Sabon Kafi Adjeri Projection/Datum: Coordonées Géographiques/WGS84 Gangara Tarka Boultoum Web Resources:http://ochaonline.un.org/niger Nominal Scale at A1 paper size: 1: 1 000 000 Yogoum Danbarko Gargada Guirdiguiski 2Gogo Guidan Ango Daoutcha Guezawa Map data source(s): Danmarke OCHA Niger Disclaimers: The designations employed and the presentation of material on this Gazamni Gueza map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the Falenco Kelle part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal Mai Sap Sap Bakin Birji status of any country, territory, city or area or of its authorities, or Baboul Damagaran Takaya Kazoe concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Kringuim Rahin Zomo Kanya Wame Damagaram Takaya Nyelwa Bourbouroua Krilla Raffa Magaje Alberkaram Moa Maikombarwa Biri Bouzouri Gogo Lassouri Chagna Goure Mazoza GOURE Annari Mazamni Takeita Kassama Maguirami Zounkouda Chagna Gabana Kafa Alkali Dan Gaya Chiya Ta Habou Karamba Babban Fague -

Niger JP RWEE Report 2017

“ACCELERATING PROGRESS TOWARDS THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN” ANNUAL PROGRESS REPORT REPORTING PERIOD: 1 JANUARY – 31 DECEMBER 2017 Total Period 2015-2016 2016 2017 total 2017 sexy women Men Women Men Direct beneficiaries 2400 1200 3200 14700 1300 16000 Indirect- beneficiaries 16800 8400 25200 17041 8568 25609 Programme Title & Project Number Country, Locality(s), Priority Area(s) / Beneficiaries • Programme Title: Accelerating Progress Toward Economic Republic of Niger : Empowerment of Rural Women in Niger Regions departments Council area Falwel • MPTF Office Project Reference 00092005:1 Dosso Loga Sokorbe Maradi Mayahi Guidan Amoumoune Madarounfa Djirataoua Falwel and Sokorbé Djiratao ua and Guidan Amoumoune The strategic result is to “ secure rural women’s livelihoods and rights in the context of sustainable development and the SDGs ” Participating Organization(s) Acteurs impliqués dans la mise en œuvre • FAO National counterparts • IFAD • Ministry of the Promotion of Women and the Protection of Children • UN WOMEN • Ministry of Agriculture and Livestock • WFP • High Commissioner for 3N Initiative National NGOs: AEDL; KAIDIYA ; KUNDJI FONDO ; DIKO; AREN ; ASADI, INRAN Programme/Project Cost (US$) Programme Duration • by Agency Overall Duration 5 YEARS Agency Contribution; by Agency (if applicable) Start Date : 15 10 2012 Government Contribution: Not applicable Original End Date : 31 12 2018 Other Contributions (donors) if applicable) TOTAL: 2388257 USD (see full information on p.22) Programme Assessment/Review/Mid-Term Eval. Report -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Niger AFRICAN DEVELOPMENT BANK Fraternity – Work - Progress ------Prime Minister’S Office ------AFRICAN DEVELOPMENT FUND High Commission for Niger Valley Development

Republic of Niger AFRICAN DEVELOPMENT BANK Fraternity – Work - Progress ------------ ------------------------ Prime Minister’s Office ------------ AFRICAN DEVELOPMENT FUND High Commission for Niger Valley Development "KANDADJI" ECOSYSTEMS REGENERATION AND NIGER VALLEY DEVELOPMENT PROGRAMME (KERNVDP) DETAILED ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT EXECUTIVE SUMMARY January 2008 TABLE OF CONTENTS List of Acronyms.........................................................................................................................i 1. Introduction ........................................................................................................................ 1 2. Description and Rationale of the KERNVDP .................................................................... 1 3. Policy, Legal and Institutional Framework ........................................................................ 3 3.1. Policy Framework ...................................................................................................... 3 3.1.1. Relevant ADB Crosscutting Policies ..................................................................... 3 3.1.2. International Conventions, Protocols, Treaties and Agreements. .......................... 4 3.1.3. Legal Environmental Framework........................................................................... 5 3.1.4. Legal Social Framework ........................................................................................ 5 3.2. Institutional and Administrative Framework ............................................................ -

Analyse Du Risque D'inondation Dans Les Communes De La Région De

Analyse du risque d’inondation dans les communes de la Région de Dosso au Niger, 1998-2016 Année 2018 Rapport n. 5 ANADIA 2.0 Projet AdaptatioN Au changement climatique, prévention des catastrophes et Développement agrIcole pour la sécurité Alimentaire – deuxième phase Ce rapport a été réalisée dans le cadre du Projet ANADIA Niger par une équipe de travail pluridisciplinaire coordonnée par Maurizio TIEPOLO et composée par : Moussa ALI (DRAT/DC, Dosso) Maurizio BACCI (Ibimet CNR, Florence) Sarah BRACCIO (DIST-Politecnico et Université de Turin) Hassimou ISSA (CC/SAP, Niamey) Amadou Zaqueye OUMAROU (SPR/DNPGCH, Dosso) Maurizio TIEPOLO (DIST-Politecnico et Université de Turin) Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans ce travail ne reflètent nécessairement pas les opinions de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. Ce rapport a été produit sans édition formelle et traduction précise. ANADIA 2.0 ne garantit pas l’exactitude des données, des frontières, des dénominations et toute autre information figurant dans ce rapport. Prière de citer ce rapport comme suit : Tiepolo, M., M. Ali, M. Bacci, S. Braccio, H. Issa, A.Z. Oumarou. 2018. Analyse du risque d’inondation dans les communes de la Région de Dosso au Niger, 1998-2016. Projet ANADIA 2.0, rapport n. 5 : pp. 35. Image de couverture : SERTIT 2012 ANADIA 2.0 Table des matières Résumé executif .......................................................................................................................................................... 7 1.