Le Moulin De Bormuh L a Longeville-Les-Saint -Avold

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

District G- De Communes Lìht¿D

Annexé au PLU de BAMBIDERSTROFF par m¡se å iour par Président de ai;;f:r, ' t, -- Communoulé la communauté de District G- de Communes Lìht¿d . Ég¿.];î¡I . Frata¡nlté Créée prr * Urbain de Faulq r 3 FEV. arèlé prélecloral de Communes JU|L. 2017 [:i¡'ugHqJn FRå,NçÄISE 31.12.20C1 CÉ6e pal âff6td préfecloËl du 31.12.200 PRËFET DE LAMOSELLE Directíon des Líbertés Publiquos Arrêté N" 2016-DLP-BUPE-246 dt¡ fi t {3¡5, ¿iiiij fnstituant des servitudes d'utilité publigue prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalísations de transport de gaz naturel ex¡stantes, expfoitées par la société GRT Gaz sur le territoire de 216 communes du département de la Moselle LE PREFET DE I-A MOSELLE, OFFICIER ÐANS L'ORDRË DE I.A LEGION D'HONNEUR OFFICIER DANS L'ORDRE NATISNAL DU MERITE Vu le Code de l'Environnement, et notamment les articles L555-16, R555-3Ob et R555-46 ; Vu le Code de I'Urþanísme notarnment les articles L151-43 et L153-60, L161-1 et L163'10 ; Vu le Çode de la Construct¡on et de I'Habitation' notamment les articles R122-22 et R123- 46; Vu I'anêté du 5 mars 2014 définissant fes modalités d'application du chaþtre V du iitre V du livre V du Code de I'Environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; Vu le rapport de la Direction Régionale de lfEnvironnement, de I'Aménagement et du Logement de la région Grand-Est, du 29 septembre 2Q16; Vu I'avís émis par le Gonseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques -

Le Guide Des Producteurs

LE GUIDE DES PRODUCTEURS LE TALENT DES MOSELLANS EST SANS LIMITE Carte d’identité THIONVILLE de la Moselle FORBACH SAINT-AVOLD SARREGUEMINES METZ BITCHE CHÂTEAU-SALINS SARREBOURG Qualité MOSL : 2 un repère pour vous guider 3 1,047 MILLIONS Qualité MOSL vous permet de reconnaître les acteurs qui œuvrent sur le territoire mosellan et privilégient les productions locales et les savoir-faire propres au territoire. Vous pourrez le D’HABITANTS retrouver sur les produits alimentaires, les lieux de restauration, les sites ou activités touristiques. Le talent des mosellans est sans limite, profitez-en ! 2 6 216 KM DE Le logo Qualité MOSL apposé sur les produits agréés vous garantit une production locale SUPERFICIE de qualité. Chaque produit agréé Qualité MOSL répond à un cahier des charges strict. Il a fait DONT 50% DE l’objet d’un audit par un comité d’agrément constitué de professionnels et d’une procédure 2 400 encadrée par une charte dans laquelle le producteur s’engage à une transparence totale et une SURFACES AGRICOLES EXPLOITATIONS information claire sur l’origine des matières premières et les méthodes de production. Facilement AGRICOLES reconnaissable par les consommateurs, son logo permet une identification rapide des produits. ET 8 100 EMPLOIS En 2018 : près de 200 producteurs et artisans sont engagés dans cette démarche et près de 1000 DIRECTS produits portent l’agrément Qualité MOSL. 19 000 ENTREPRISES L’agrément Qualité MOSL est piloté par : ARTISANALES ET 100 000 SALARIÉS 70 HECTARES DE VIGNES AOC MOSELLE ET 250 000 BOUTEILLES PAR AN L’agriculture et l’artisanat mosellans L’agriculture mosellane, majoritairement quotidiens des populations. -

Brochure Pistes Cyclables

moyen facile 1 Itinéraire du Charbon et de l’Acier 10km 2 Itinéraire des Berges de la Rosselle 6,5km Musée Morsbach Morsbach E CK Forbach LL U les Mineurs Wendel Rosbruck E Aire de GuensbachMarienau Petite-Rosselle Parc Explor WendelPetite-RosselleFrontière R Cocheren Centre Aire de GuensbachSS B 1,1km 5,5km 4km 3,1km 1,5km 1,9km RRE TE-RO COCHEREN I PETITE-ROSSELLE SA MORSBACH EMMERSWEILER LA CONCORDE VÖLKLINGEN FREYMING-MERLEBACH MORSBACH PET Cette piste reliant Morsbach à Petite-Rosselle permet la découverte du patrimoine industriel local. Après avoir transité par l’aire de Ce parcours est un voyage au cœur de l’ancienne région minière, le long de la Rosselle, sur laquelle la nature a désormais repris Guensbach à Morsbach, point de connexion vers les itinéraires 2 et 3, cet itinéraire traverse une partie forestière avant une arrivée ses droits. Au programme, la traversée, en provenance de Freyming-Merlebach, d’un paysage de culture industrielle, tantôt le à Petite-Rosselle avec au programme, notamment, une vue sur le Parc Explor Wendel, ancien berceau des Houillères du Bassin long de la Rosselle, affluent de la Sarre, tantôt en bordure de forêts, notamment la forêt transfrontalière du Warndt, à proximité de Lorraine, et l’occasion d’une visite du Musée « Les Mineurs Wendel ». Le réseau cyclable allemand est à quelques encablures de la frontière franco-allemande. Possibilité sur cet itinéraire de récupérer les itinéraires 1 et 3 à hauteur de l’aire de Guensbach, et vous permettra de rejoindre les berges de la Sarre. mais également l’itinéraire 4 au niveau de la gare de Béning. -

CRÉHANGE San Pellegrino 1 L 3€ Pizza Nocciolata 5€ Soda 1 L 3€ Pizza Nocciolata Banane 5€50 62 Rue Des Cévennes Vins

Desserts Boissons sans alcool Fondant au chocolat 3€ Soda 33 cl 1€50 Île flottante 3€ Evian 50 cl 2€ Tiramisù 3€ San Pellegrino 50 cl 2€ Alsacienne 5€ Evian 1 L 3€ Crème fraîche, pommes, cannelle CRÉHANGE San Pellegrino 1 L 3€ Pizza Nocciolata 5€ Soda 1 L 3€ Pizza Nocciolata banane 5€50 62 rue des Cévennes Vins Bières 37,5 cl 75 cl Lambrusco rouge ou rosé 5€ 8€ Kronenbourg 33 cl 2€ Bardolino rouge ou rosé 6€ 10€ Desperados 33 cl 3€ Baron d’Arignac rouge, blanc ou rosé 10€ Heineken 33 cl 3€ Chianti rouge 8€ 12€ Kronenbourg 50 cl 3€ 62 rue des Cévennes - CRÉHANGE Service livraison 1€ *Avec minimum de commande Lundi 11h30 à 14h CRÉHANGE 8€* Mardi 11h30 à 14h 18h à 21h30 ELVANGE – DORVILLER 14€* Mercredi 11h30 à 14h 18h à 21h30 FAULQUEMONT – FLÉTRANGE Jeudi 11h30 à 14h 18h à 21h30 BAMBIDERSTROFF – BASSE-VIGNEULLES 20€* Vendredi 11h30 à 14h 18h à 22h GUINGLANGE – HAUTE-VIGNEULLES Samedi 18h à 22h REDLACH – TRITTELING Dimanche 18h à 22h FOULIGNY – LAUDREFANG 26€* Jours fériés 18h à 22h MAINVILLERS – VAHL-LÈS-FAULQUEMONT Possibilité de réservation les jours de fermeture (sous conditions) Les horaires de livraison vous sont donnés à titre indicatif et dépendent de nombreux éléments externes, tels que les accidents, l’état de la route et les conditions météorologiques L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr Ne pas jeter sur la voie publique - Sous réserve de modifications SUR PLACE À EMPORTER EN LIVRAISON Pizzas traditionnelles au feu -

AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075

C TMA RAMSTEIN 1700 ASF 1 17˚ T M A 2 E L U X E M B O U R G 1 0 0 0 F L 0 9 5 Service de l’Information M 15 59 0AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075 e-mail : [email protected] Publication date : 17 DEC Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr 1 5 2 ˚ Creation of 3 Temporary Restricted Areas (ZRT) for MIL exercises over GROSTENQUIN (FIR : Reims Subject : LFEE) F NL 80 7 5 52 With effect : From 04 JAN to 31 DEC 2021 5 166˚ Beckingen Uchtelfangen66˚ IllingenWemmetsweiler Nalbach Wiesbach Halstroff Diefflen Kaisen Schiffweiler Rehlingen-Siersburg ACTIVITY 3 Grindorff-Bizing 3 1070 Eiweiler/Saar Heiligenwald 2 Merchweiler ˚ Labach 2113 Flastroff NeunkirchenNeunk AKELU Siersburg Dillingen/Saar Saarwellingen Parachuting and MIL ACFT Dillingen/Saar 1339 Kutzhof Neunkirchen 1 Hemmersdorf 5 Saarlouis WahlschiedGöttelborn 4 1782 flying as part of a MIL regional ˚ Colmen Neunkirchen-les-Bouzonville Heusweiler 1565 Holz Friedrichsthal Schwarzenholz Quierschied exercise 5 1 1677 50 Spiesen- 24 Saarlouis Hülzweiler 0 25 T8 Fischbach- ˚ Bibiche 1188 93 -Camphausen -Elversberg 1 5 Filstroff Köllerbach Sankt 7 Z 1 EDRJ SOSAD Sulzbach 72 3 11 Rohrbach DATES9 AND TIMES OF ' 2154 Ingbert 5 11 ˚ 0 0 Schwalbach 0 1073073 SAARLOUIS ˚ 7 0 3 ˚ Bouzonville 2214 122.600 1120 800 m Riegelsberg ACTIVITY 6 Dudweiler Neuweiler 1656 From MON to FRI except public SIV 2.2 STRASBOURG Villing8019 Püttlingen Freistroff Alzing 1143 SAARBRUCKEN 6 FL 075 - FL 125 5 1486 1624 Altforweiler 3 1 HOL 6 1 V 1315 STRASBOURG Info 4000 0 3 L 00 04 F ˚ Holling 134.575 R 163 B Q Völklingen 1214 760 Anzelingzeling Brettnach OCHEY Info. -

Grenzenloses Radvergnügen Le Vélo Sans Frontières Velo Visavis

Grenzenloses Radvergnügen Le vélo sans frontières Velo visavis Velo visavis lockt Radtouristen mit einer gut 330 Kilometer langen Rad- Runde in die SaarMoselle. Transversalen ermöglichen Wochenendtrips und Tagestouren. Velo visavis bietet, mit weitestgehend verkehrsfreien und gut beschilderten Wegen, Radrouten für alle Ansprüche: sportlich, familiär oder gesellig. Velo visavis lässt Land und Leute, Geschichte und Kultur erlebbar werden. Gastfreundliche Orte laden zum Rasten, Verweilen und Verwöhnen ein. Das Radwegenetz verbindet die Städte Saarbrücken, St. Ingbert, Blieskastel, Sarreguemines, Sarralbe, Forbach und Völklingen miteinander. Velo visavis führt mitten hinein in die für Radfahrer bisher wenig erschlossene Natur beiderseits der Grenze. In den Flussauen am Wasser entlang, auf den Höhenzügen oberhalb der Täler von Saar, Rossel und Blies, durch weitläufige Wiesenlandschaften und schattige Wälder, vorbei an erfrischenden Seen verspricht Velo visavis abwechslungsreiche Naturerlebnisse. Velo visavis wird von den Initiatoren Schritt für Schritt umgesetzt und durch das europäische Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit Interreg III A gefördert. Mit Kontakten zum Metropolprojekt Saarbrücken-Moselle-Est eröffnen sich jetzt schon Perspektiven für die Zukunft und eine Erweiterung im Grenzraum der SaarMoselle. Velo visavis est un réseau cyclotouristique de plus de 330 kilomètres au sein de la région SaarMoselle. Des liaisons transversales se prêtent parfaitement aux excursions d'une journée ou d'un week-end. Bien balisé, ce réseau cyclable le plus souvent à l'écart de la circulation automobile permet de choisir des circuits de niveaux de difficulté et de caractères divers. Sportifs, familles ou groupes d'amis y trouveront l'itinéraire qui leur convient. Velo visavis permet de découvrir le pays et ses habitants, son histoire et sa culture. -

The Attack Will Go on the 317Th Infantry Regiment in World War Ii

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2003 The tta ack will go on the 317th Infantry Regiment in World War II Dean James Dominique Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the Arts and Humanities Commons Recommended Citation Dominique, Dean James, "The tta ack will go on the 317th Infantry Regiment in World War II" (2003). LSU Master's Theses. 3946. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/3946 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. THE ATTACK WILL GO ON THE 317TH INFANTRY REGIMENT IN WORLD WAR II A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for a degree of Master of Arts in Liberal Arts In The Interdepartmental Program in Liberal Arts by Dean James Dominique B.S., Regis University, 1997 August 2003 i ii TABLE OF CONTENTS LIST OF MAPS........................................................................................................... iii ABSTRACT................................................................................................................. iv INTRODUCTION .........................................................................................................1 -

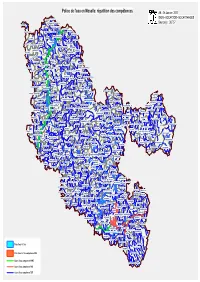

Repartitioncompetences.Pdf

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

The Saarland, an INTERNATIONAL BORDERLAND

54 Erdkunde Band XV The Saarland,AN INTERNATIONAL BORDERLAND Social Geography from Field Study of nine Border Villagesl) with 8 Figures Robert S. Platt The Saarland, a small area of international been given to social aspects of occupance than to concern, has been studied previously by geogra the others and this is understandable: social geo ? phers from various viewpoints physical, cul graphy is not a highlydeveloped branchof field tural, economic, political2). Less attention has research; social order is less obviously connected with the natural and the cultural landscape than are economic and political features; social pheno J) Herbert Lehmann was responsible at the opening mena are less to field observation and so for the field in this subject stage launching study represented pa more intimate A per. The author was first introduced to the natural and require inquiry. primary pur of this is to examine of cultural landscapes of middle Germany in field excursions pose study possibilities with Professor Lehmann and seminar sessions at the Geo field investigation in social geography and parti Institute of the Frankfurt am graphical University, Main, cularly to consider an areal pattern of social in 1951, 1952 and 1953. order in association with patterns of economic The specific study of the Saarland here presented was a and order within a of nature made possible by Fulbright Research Grant in the Fede political background ral Republic of Germany under the auspices of the Geo and culture. graphical Institute of the University of the Saarland. Reconnaissance of the area has taken account Acknowledgements are due to Prof. -

THE WAR. I'tkian at On.V to Cii.Lr up L«> the R«»Rt

Till: EVENING STA It. the yachtrace to-day rml*HE» HILT, **d4aj (if«)U4, ihk ia« air M K t or At The Star Building, |V Cera«r Penairl7aaia At and 11th 9V, I IV cml vicfti race of New \ . k »o whether En*. uu»1 aha> rer'a ta tt* v«*«e<,' w*r »*J Am«-ri r«1,iM *,». » .* uejimstu m%?\m cwwsi. w > .lay. t>. tl-e ItciIifH «. the coat . ? e. ball er Hrftaaia Tla jmrf. A«aee>ca u. VrT 8TAK Is tcrr^ carrter* to tit- rr «nt TUB fry l*»u n iitt*i! to ftmtcM l'i Vliiir r tb* T'nitr-I Kritr- r» '¦ ih«- C;ty »' *S Diotr'tt at Tii t'sit- fib State* :oi the retention of tLe Ik imh. ».u ioi w«i* or I«iTT rom r«» mosts Copi«« tLia it if* (.outer. Two Cutt. ccut.trv by tier *r n«»*r1yj ft ci ?«.*. :. Thr*« Houtfit. 51 .»0; ,flr* .C'1 *hr Iim Wa rrtH«iikH «« | rrSnt BIX H ntfci. »3.00; l>n» Y*»r. 55 00. No paptr* '® " ."J tint*. w.ihw that period that -be >. «r- »i if rom the .fSo.- km|rr *hai. pai-1 for. m>>< h Mk« the litahman tUat bad htg ' Ol» tjacknlfe ?UK WEEKLY sTU-ci! oa frM»T l''*«**» *"J *» Mil tt» w uaudl«w, 36-iV- 5.430. Uu» T* .ornlsc.9 1 iu . t«v. WASHINGTON. 1). C.. MONDAY. AUGUST 8. 1870. TWO CENTS. ,rVXl ft,'J *¦*'«. It r. 3i44n» to I* mail.,T.r AMI'S KM EXTS. -

Notice Expli

Urôanisme & Paysage Lo¡raine Búledn FEDELI AtchlIæÞ UúanlaÞ _ffi_ 54000 Nancy D¡lltlc? ur¡^!r¡ urbonisme 0383856060 - Email : agence@auplora¡ne.com ø\etAurol¡lrrolrr Communauté l.¡ de Communes I i Vu pour être annexé à ta détibération N"...fu du Conseil Communautaire du District Urbain de Faulquemont en date ¿u...1.3.Ft\l. 2019 opprouvont la modification du Plan Le Président, Notice Expli Modification du Plan Local d'Urban¡sme GO]I'IMUNE DE BAMBIDERSTROFF Forbaclt 2019 2 2 FE\l, co Notice explicative MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE BAMBIDERSTROFF Note de présentation RAPPEL SUR LA PROCEDURE DE MODIFICAT]ON Article L 153-36 du Code de I'urbanisme plan "Sous réserue des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31 , le local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décode de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ,. Article L 153-37 du Code de I'urbanisme * La procédure de modification est engagée à I'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire quiétablit le proiet de modification ". Article L 153-38 du Code de I'urbanisme " Lorsque le projet de modification porte sur lbuverture à I'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipaliustifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déià urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones Ð. -

La Qualité De L'eau

SEBVF 2 - janvier 2015 S YNDICAT DE S E AUX DE B A ss E -V IGNEULLE S ET F AULQUEMONT La qualité de l’eau Tous les ans, l’Agence Régionale de Santé analyse et étudie les caractéristiques de l’eau délivrée par votre fournisseur. Les résultats de ces contrôles sanitaires effectués sont rendus publics. Il sont intégrés à l’envoi de votre facture et classés selon le circuit de distribution dont dépend votre commune. Communes concernées : Unité de distribution SEBVF 2 (mélange à Redlach : Basse-Vigneulles + Créhange) Départ depuis le réservoir sur - VAHL-LES-FAULQUEMONT (via réservoir - PUZIEUX - VILLERS-STONCOURT Guessling) - PANGE - VIVIERS tour 900 m3 - VILLER (direct du R2 sur le réservoir - RAVILLE - VULMONT - LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD de Viller) - REMILLY - XOCOURT - TRITTELING-REDLACH - SANRY-SUR-NIED - ZIMMING Départ depuis R1 - SERVIGNY-LES-RAVILLE - BAMBIDERSTROFF (haut) - SILLY-SUR-NIED Autres cas - CREHANGE (haut : cité) - ALAINCOURT-LA-COTE - SORBEY - DORVILLER - FAULQUEMONT (cité minière) - ANCERVILLE - VAUDONCOURT Annexe de Flétrange : via le “réservoir R1 Rue du Siège” - AUBE - VILLERS-LAQUENEXY Basse-Vigneulles (conduite DN300 Basse- et le “R2 Route de Strasbourg” - AULNOIS-SUR-SEILLE (Annexe de Laquenexy) Vigneulles vers Redlach) - CREHANGE (cité) via le “réservoir - BAZONCOURT R1 Rue du Siège” - BECHY - CHANVILLE - COLLIGNY Départ depuis R2 - COURCELLES-SUR-NIED - ADELANGE (direct du R2 sur le réservoir - COURCELLES-CHAUSSY d’Adelange) - DELME - BOUSTROFF (via réservoir Adelange) - DONJEUX - BRULANGE (via réservoir Chémery)