(001-002) Sumario Itea 109-1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

4H Horse Rules Show Book

Colorado 4-H Horse Show Rule Book LA1500K 2021 309997-HorseShowRuleBk-combo.indd 1 3/1/2021 10:16:08 AM ACKNOWLEDGMENTS The following members of the Colorado 4-H State Horse Advisory Rules Subcommittee assisted in the revision of the current Colorado 4-H Horse Show Rulebook: Angela Mannick (Elbert) Jodie Martin-Witt (Larimer) Tiffany Mead (Jefferson) Carmen Porter (Boulder) Tom Sharpe (Mesa) Jonathan Vrabec (El Paso) Lindsay Wadhams (Colorado State Fair) PERMISSION TO REPRODUCE PUBLICATION Requests for permission to reproduce any parts or all of this Colorado 4-H Youth-Development publication should be directed to: 4-H Publications Liaison State 4-H Office Colorado State University Cooperative Extension 4040 Campus Delivery Fort Collins, CO 80523-4040 Extension programs are available to all without discrimina- tion. To simplify technical terminology, trade names of products and equipment occasionally will be used. No endorsement of products named is intended nor is criticism implied of products not mentioned. Members are referred to the Colorado State Fair website for rules regarding entries for the state 4-H Horse Show held at the Colorado State Fair. 2020/2021 309997-HorseShowRuleBk-combo.indd 2 3/1/2021 10:16:08 AM TABLE OF CONTENTS Acknowledgments .......................................................inside front cover Colorado State 4-H Horse Show Rules .................................................2 Use of the Name and Emblem of 4-H Club Work ...............................2 Horse Humane Policy Statement .........................................................2 -

1. Bareback Steer Riding 8. Barrel Racing 2. Boys Goat Tying 9

Saturday, November 7, 2015 6pm (Start of 2nd Rodeo) ORDER OF EVENTS 1. Bareback Steer Riding 8. Barrel Racing 2. Boys Goat Tying 9. Ribbon Roping 3. Girls Goat Tying 10. Saddle Bronc Steer Riding 4. Tie Down 11. Team Roping 5. Boys Breakaway 12. Pole Bending 6. Girls Breakaway 13. Bull Riding 7. Chute Doggin' BAREBACK STEER RIDING GIRLS GOAT TYING GIRLS BREAKAWAY 1 Ty Johnson 1 Anna Harris 1 Abi Greene 2 Ethan Lombardo 2 Sage Dunlap 2 Josie Hussey 3 Garrett Alliston 3 Kayla Earnhardt 3 Della Bird 4 Nace Boswell 4 Joanna Hammett 4 Brighton Bauman 5 Riley Kittle 5 Maggie Hodges 5 Daylee Buckner 6 Mason Hodge 6 Coty Baker 6 Makayla Back 7 Marcus Morse 7 Brighton Bauman 7 Makayla Osborne 8 Courtney Stalvey 8 Reagan Humphries 9 Olivia Wilks 9 Lynnsey Toole BOYS GOAT TYING 10 MaKayla Osborne 10 Grace Bryant 1 Seth Bennett 11 Brooklyn Hilliard 2 Tyler Lovering 12 Jessie McGaha 3 Jacob Crigger CHUTE DOGGIN' 4 Ty Hamilton 1 JC Bryan 5 Frog Bass TIE DOWN 2 Hunter White 6 Jerry Easler 1 Christopher Martin 3 Mason Hodge 7 Eli Covard 2 Cash Goble 4 Clayton Culligan 8 Garrett Manley 3 Riley Kittle 5 Jordan Hendrix 9 Wyatt Allen 4 Jerry Easler 6 Cody Vina 10 Drew Cluckey 5 Grant Henning 7 Briar Mabry 11 Briar Mabry 6 Lane Grubbs 8 Jacob Crigger 12 Hunter White 9 Lane Grubbs 10 Paul Shockley BOYS BREAKAWAY 1 Hagen Meeks 2 Colton Allen 3 Joey Denney 4 Hunter White 5 Jacob Crigger 6 Cooper Malone 7 Garrett Manley 8 Colby Dodson 9 Luke Lemaster Saturday, November 7, 2015 6pm (Start of 2nd Rodeo) BARREL RACING RIBBON ROPING / ROPER RIBBON ROPING / RUNNER -

78Th Annual Comanche Rodeo Kicks Off June 7 and 8

www.thecomanchechief.com The Comanche Chief Thursday, June 6, 2019 Page 1C 778th8th AAnnualnnual CComancheomanche RRodeoodeo Comanche Rodeo in town this weekend Sponsored The 78th Annual Comanche Rodeo kicks off June 7 and 8. The rodeo is a UPRA and CPRA sanctioned event By and is being sponsored by TexasBank and the Comanche Roping Club Both nights the gates open at 6:00 p.m. with the mutton bustin’ for the youth beginning at 7:00 p.m. Tickets are $10 for adults and $5 for ages 6 to 12. Under 5 is free. Tickets may be purchased a online at PayPal.Me/ ComancheRopingClub, in the memo box specify your ticket purchase and they will check you at the gate. Tickets will be available at the gate as well. Friday and Saturday their will be a special performance at 8:00 p.m. by the Ladies Ranch Bronc Tour provided by the Texas Bronc Riders Association. After the rodeo on both nights a dance will be featured starting at 10:00 p.m. with live music. On Friday the Clint Allen Janisch Band will be performing and on Saturday the live music will be provided by Creed Fisher. On Saturday at 10:30 a.m. a rodeo parade will be held in downtown Comanche. After the parade stick around in downtown Comanche for ice cream, roping, stick horse races, vendor booths and food trucks. The parade and events following the parade are sponsored by the Comanche Chamber of Commerce. Look for the decorated windows and bunting around town. There is window decorating contest all over town that the businesses are participating in. -

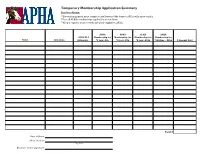

Temporary Membership Application Summary Instructions: **Show Management Must Complete and Forward This Form to APHA with Show Results

Temporary Membership Application Summary Instructions: **Show management must complete and forward this form to APHA with show results. **List all APHA memberships applied for at the show. **Keep a copy for your records and send original to APHA. APHA APHA APHA APHA APHA ID # Membership fee Membership fee Membership fee Membership fee Name City, State (if known) *1 year--$40 *3 year--$90 *5 year--$150 *Lifetime -- $500 $ Amount Paid Total $ Date of show: Show location City, State Show secretary signature: Horse Show Office Use Only: APHA Temporary Membership Application Show #: _____________________ Date: ________________________ Location: _____________________ American Paint Horse Association City, State P.O. Box 961023 u Fort Worth, Texas 76161-0023 (817) 834-APHA (2742) u Fax (817) 222-8489 COMPLETE APPLICATION IN FULL www.apha.com Omitting information will delay processing All exhibitors must be current APHA/AjPHA individual members in order to the eligible to show. For an AjPHA membership, please fill out a Temporary Youth Application. Proof of individual membership is required at time of showing. Membership Name: _____________________________________ Birth Date (Required for Youth 18 & Under): _____________________ Were you a member in the past? o Yes o No If yes, what was your member ID#: __________________________________ Address: ______________________________________________________________________________________________________ City: _______________________________________________________ State: ____________ Zip: _________________________ Phone: _____________________________________________________ Email: __________________________________________ Method of Payment: o Cash o Check/Money Order o VISA o MasterCard o American Express o $40 – Annual Membership o $90 – 3-year o $150 – 5-year o $500 – Lifetime Return to the show secretary with appropriate fees payable to APHA. All payments must be made in U.S. -

Ground Rules

Ground Rules Standard Event Order : Bareback Riding, Breakaway Roping, Tie Down Roping, Barrel Racing, Steer Wrestling, Saddle Bronc Riding, Goat Tying, Team Roping, Pole Bending and Bull Riding. Cow Cutting order for double cuts: Girls Cutting, Boys Cutting, Boys Cutting and Girls Cutting. At times, a rodeo committee is approved to change the event order. The details and any change in event order is posted on the website. It is your responsibility to review the information page for each rodeo as posted on the websites schedule page. Cow Cutting: Cutting may or may not be held at the same location or same time as all qualifying rodeos. This allows the committees the opportunity to pool resources with another rodeo committee. If a cutting is held at a different location the same day of a rodeo, there will be adequate time allocated for you to travel to the rodeo grounds to compete in your remaining events. Reined Cow Horse: RCH is not a standard event and will be offered a minimum of three (3) times at the qualifying level. 10 points will be awarded for 1 st place down to 1 point for 10 th place. Because this is not a standard event, All-Around points are not awarded for the qualifying competitions. Only points earned at the state finals rodeo will apply to All- Around. Tie Down Ropers : Starting the Fall of 2020, if you “Jerk Down” a calf, you will be assessed a 5 second penalty. Rough Stock Contestants: Be sure to review the Safety Checklists that are posted on the Entry Form page of the website. -

Year in Sports 2015-16

Year in Sports 2015-16 Dylan Furrier Stachia Reuwsaat and Damarcus Simpson at Penn Relays Rudy Leasau Shelby Winchell Taylor Summers Shelby Bozner Stephanie Knowles Warren Gordon Tayler Hall Nicky Banzhaf Prepared to serve as a record of the accomplishments by the athletes and coaches 38th Annual at Chadron State College during the past academic year. Chadron State College’s Compiled by KALEB CENTER CON MARSHALL Year in Sports and 2015-16 TARA MEDIGOVICH Football Eagles Record Unsatisfactory, but hopes are high for future .................................................................................................................... 2 Statistics .................................................................................................................................................................................................... 4 Football Awards and Honors ..................................................................................................................................................................... 7 Volleyball Volleyball has best season in eight years................................................................................................................................................... 8 Combined Statistics ................................................................................................................................................................................... 9 Cross Country Cross Country ......................................................................................................................................................................................... -

Guidelines for a Special Event

Guidelines for a Special Event SC-096. Special Paint Events. Organizations or individuals wishing to stage or sponsor Special Events (i.e. team pennings, cuttings, ranch sortings, reinings, team ropings, mounted shootings, dressage competitions, speed events) must obtain approval of the APHA if the results of such events are to be recognized and points are to be awarded to the horses which place sufficiently high in that event. Approval does not carry over from year to year, but must be obtained for each individual event. All rules and regulations and fees pertaining to APHA shows will be followed in APHA Special Events. 1. A special event is limited to two judges in the arena at any given time and held on one day. a. Specialty judges may be hired for specific classes as outlined in Rule JU-000.C. 2. Mileage restriction: Rule SC-090.I.applies only if the regular APHA approved show includes the special event classes. 3. A special event can be held on contiguous dates and within 250 miles of any other APHA-approved show. However, a maximum of 2 special events can be held on contiguous dates and within 250 miles of each other. 4. Maximum events: A maximum of 3 special event categories may be held as listed below. a. Category I Halter Color Class Longe Line (Yearling and 2YO) b. Category II Barrel Racing Pole Bending Cow Pony Race Stake Race Goat Tying c. Category III Reining Ranch Reining Western Riding Ranch Riding Trail Ranch Trail Yearling In-Hand Trail Yearling & 2-yr-old In-Hand Trail (Zone 12-13-14 only) Utility Driving d. -

Roping Division

ROPING DIVISION Women’s Professional Rodeo Association 431 S. Cascade Colorado Springs, CO 80903 Phone (719) 447-4726 • Fax (719) 447-4631 www.wpra.com Roping Division Roping Division The Roping Division features the best approved and co-approved events, are kept just ing second in the heading average. ness.” female ropers in the WPRA competing in team like they are in the barrel racing division. At “Winning back to back titles is part of who So is roping for competition. Once back roping (header and heeler), tie-down roping the end of the year, the WPRA hosts a World you are, because when you compete, you strive in the States, Hobbs was back on the road, and breakaway roping. World titles are award- Finals featuring top competitors from each of to win and work harder and harder to make it competing at the World Series Team Roping at ed in each division as well as in the all-around the roping events that gives each competitor happen,” Hobbs said. “It’s nice to say that it the South Point Hotel & Casino in Las Vegas. category in which a competitor competes in one last chance to win enough money to cap- wasn’t just once. Doing it twice just backed The event took place in conjunction with the more than one event winning more money than ture a world title. it up.” Wrangler National Finals Rodeo, and it was a the rest of the field. This section features the 2009 World Hobbs credited a lot of things en route to showcase of some fantastic ropers. -

The Legal Status of Rodeo in New Zealand a Paper for the New Zealand Animal Law Association

THE LEGAL STATUS OF RODEO IN NEW ZEALAND A PAPER FOR THE NEW ZEALAND ANIMAL LAW ASSOCIATION MARCH 2018 CATRIONA MACLENNAN | BARRISTER NZALA.ORG All New Zealand photos in this report are used by permission of the photographers, who wish to remain unnamed. These photos should not be reproduced in any capacity without the express permission of the photographers, which may be requested by contacting NZALA. Credits for Canada photos (pages 3, 8, 9, 77, 78, 87, 90 & back cover): Jo-Anne McArthur / We Animals All other photos are stock images from rodeos internationally. COVER IMAGE: TAUPO RODEO, NZ, 2016 – ANIMAL WRESTLING. FOREWORD From a legal perspective, rodeo in New Zealand is somewhat of an anomaly. Like recreational hunting or animal racing, some rodeo practices cause animals to suffer pain or distress for human entertainment. Unlike hunting and racing, rodeo is not explicitly allowed by legislation and is thus susceptible to the legal definition of ill-treatment, along with its criminal ramifications. The legality of rodeo in New Zealand under existing legislation is hanging by the thread of public acceptability or, in legal terms, the ‘reasonable or necessary’ test. Growing criticism of rodeo in the public opinion provides good prospects our Judiciary may soon accept the view that the pain and distress inflicted on rodeo animals are unreasonable and unnecessary according to modern New Zealand community values. Since 2004, rodeo in New Zealand has been regulated within the confines of a Code of elfare.W The legality of the current Code and its compatibility with its primary legislation deserve serious consideration, especially in light of the 2015 amendments to the Animal Welfare Act 1999 and the growing body of scientific evidence about the pain and distress of animals in rodeos. -

2018 Horse Show Premium List

"A Volunteer Organization that Emphasizes Agriculture and Education to Develop the Youth of Texas.” 2018 HORSE SHOW PREMIUM LIST Mailing Address Main Office Address Physical Address During Show P.O. Box 200230 723 AT&T Center Parkway 3201 E Houston St. San Antonio, TX 78220-0230 San Antonio, TX 78219 San Antonio, TX 78219 Horse Show Office (210) 225-1309 Horse Show Office Fax (210) 225-5851 Administrative Office/Operator (210) 225-1021 Website www.sarodeo.com E-mail [email protected] Phone Numbers Activated During Stock Show Only Feed Store (210) 225-5851 Ext. 340 Horse Arrival Station (210) 228-4861 or (210) 225-5851 Ext. 320 Horse Arrival Station Fax (210) 228-4840 Welcome! We are celebrating San Antonio’s 69th Stock Show and Rodeo and are delighted to have you here as our guests and contestants! The San Antonio Livestock Exposition, Inc. is a volunteer organization emphasizing agriculture and education to develop the youth of Texas. Our 6,000 volunteers and an outstanding staff are the ones who make this show possible. While we celebrate all our outstanding horse show events, we are also committed to developing and expanding our show to offer more opportunities to exhibitors. In 2014, the debut of the Youth Rodeo was met with a great deal of excitement and strong participation, and we look forward to continuing to build on that success this year with the inclusion of new events and an expanded schedule. We also offer a wide assortment of youth events throughout the rest of the show, along with educational-based contests including the Horse Skillathon. -

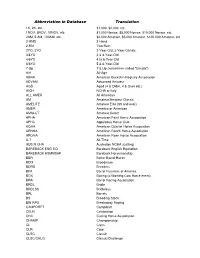

Abbreviation in Database Translation 1K, 2K, Etc

Abbreviation in Database Translation 1K, 2K, etc. $1,000, $2,000, etc. 1NOV, 5NOV, 10NOV, etc. $1,000 Novice, $5,000 Novice, $10,000 Novice, etc. 2AM, 5 AM, 100AM, etc. $2,000 Amatuer, $5,000 Amateur, $100,000 Amateur, etc. 2-HND 2 Hand 2-RN Two Rein 2YO, 3YO 2-Year-Old, 3-Year-Old etc. 3/4YO 3 & 4-Year-Old 4/6YO 4 to 6-Year-Old 5/6YO 5 & 6-Year-Old 7-Up 7 & Up (sometimes called "Uncola") A/A All-Age ABRA American Buckskin Registry Association ADVAM Advanced Amateur AGD Aged (4 & Older, 4 & Over etc.) AICH NCHA of Italy ALL AMER All American AM Amateur/Amateur Classic AMELITE Amateur Elite (55 and over) AMER America or American AMSLCT Amateur Select APHA American Paint Horse Association APHC Appaloosa Horse Club AQHA American Quarter Horse Association ARNHA American Ranch Horse Association AROHA American Roan Horse Association A-T All-Time AUS N CHA Australian NCHA (cutting) BAREBACK ENG EQ Bareback English Equitation BAREBACK HSMNSHP Bareback Horsemanship BBR Better Barrel Races BDM Broodmare BDRS Breeders BFA Barrel Futurities of America BOX Boxing (a Working Cow Horse event) BRA Barrel Racing Association BRDL Bridle BRDLSS Bridleless BRL Barrels BS Breeding Stock BW RPG Breakaway Roping CAMPDRFT Campdraft CELN Celebration CHA Cutting Horse Association CHAMP Championship CL Class CLR Color CLSC Classic CLSC/CHLG Classic/Challenge Abbreviation in Database Translation CMSA Cowboy Mounted Shooting Association CNTRL Central CO-CH Shared Earnings/Co-Champion CONF Conformation COW WK Cow Work COWHRS Cow Horse CRCT Circuit CT-CH Circuit Champion -

South Dakota 4-H Rodeo Rules & Regulations

South Dakota 4-H Rodeo Rules & Regulations John Keimig | SDSU Extension Youth Safety Field Specialist Updated November 2018 Table of Contents General Rules . 3. Official Rules and Regulations . .4 General Rules for Contestants . .5 General Rules for any 4-H Rodeo . 6. Judging and other Information . .6 Rodeo Livestock . 7. Judges for 4-H Rodeo . .8 Drawing Stock . .8 Posting Markings . .9 Results . .9 Junior Division Events . .9 Cattle Riding . .9 Bareback Bronc Riding . 9. Goat Tying – Girls . 9. Goat Tying – Boys . .9 Barrel Racing . .9 Instructions for Barrel Racing Course . .9 Pole Bending . 10 Break-away Roping . 10 Flag Race – Boys . 10 Senior Division Events . 11 Girls . 11 Barrel Racing . 11 Pole Bending . 11 Break-away Roping . 11 Goat Tying . 11 Ribbon Roping . 12 Boys . 12. Bareback Bronc Riding . 12 Saddle Bronc Riding . 13 Calf Roping . 13 Steer Wrestling . 14 Bull Riding . 15 Dally Team Roping . 15 Ambassador Contest . .16 Suggested Guidelines . .16 Qualifications . 16. Judging . .16 Personality and Appearance . 16 Horsemanship . 16 Extemporaneous Speech . 17 Equipment . 17 Attire . 17 Disqualification . .17 Scoring . .17 Awards . .17 SDSU Extension is an equal opportunity provider and employer in accordance with the nondiscrimination policies of South Dakota State University, the South Dakota Board of Regents and the United States Department of Agriculture . Learn more at iGrow .org P-00019 Page 2 © 2018, South Dakota Board of Regents 4-H & Youth NOVEMBER 2018 SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY® South Dakota 4-H Rodeo Rules & Regulations John Keimig | SDSU Extension Youth Safety Field Specialist GENERAL RULES awards for the South Dakota 4-H Finals Rodeo .