Fascicolo Ii – Iii / Maggio – Dicembre

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Elkhart Collection Lot Price Sold 1037 Hobie Catamaran $1,560.00 Sold 1149 2017 John Deere 35G Hydraulic Excavator (CHASSIS NO

Auction Results The Elkhart Collection Lot Price Sold 1037 Hobie Catamaran $1,560.00 Sold 1149 2017 John Deere 35G Hydraulic Excavator (CHASSIS NO. 1FF035GXTHK281699) $44,800.00 Sold 1150 2016 John Deere 5100 E Tractor (CHASSIS NO. 1LV5100ETGG400694) $63,840.00 Sold 1151 Forest River 6.5×12-Ft. Utility Trailer (IDENTIFICATION NO. 5NHUAS21X71032522) $2,100.00 Sold 1152 2017 Bravo 16-Ft. Enclosed Trailer (IDENTIFICATION NO. 542BE1825HB017211) $22,200.00 Sold 1153 2011 No Ramp 22-Ft. Ramp-Less Open Trailer (IDENTIFICATION NO. 1P9BF2320B1646111) $8,400.00 Sold 1154 2015 Bravo 32-Ft. Tag-Along Trailer (IDENTIFICATION NO. 542BE322XFB009266) $24,000.00 Sold 1155 2018 PJ Trailers 40-Ft. Flatbed Trailer (IDENTIFICATION NO. 4P5LY3429J3027352) $19,800.00 Sold 1156 2016 Ford F-350 Super Duty Lariat 4×4 Crew-Cab Pickup (CHASSIS NO. 1FT8W3DT2GEC49517) $64,960.00 Sold 1157 2007 Freightliner Business Class M2 Crew-Cab (CHASSIS NO. 1FVACVDJ87HY37252) $81,200.00 Sold 1158 2005 Classic Stack Trailer (IDENTIFICATION NO. 10WRT42395W040450) $51,000.00 Sold 1159 2017 United 20-Ft. Enclosed Trailer (IDENTIFICATION NO. 56JTE2028HA156609) $7,200.00 Sold 1160 1997 S&S Welding 53 Transport Trailer (IDENTIFICATION NO. 1S9E55320VG384465) $33,600.00 Sold 1161 1952 Ford 8N Tractor (CHASSIS NO. 8N454234) $29,120.00 Sold 1162 1936 Port Carling Sea Bird (HULL NO. 3962) $63,000.00 Sold 1163 1961 Hillman Minx Convertible Project (CHASSIS NO. B1021446 H LCX) $3,360.00 Sold 1164 1959 Giulietta Super Sport (FRAME NO. GTD3M 1017) $9,600.00 Sold 1165 1959 Atala 'Freccia d’Oro' (FRAME NO. S 14488) $9,000.00 Sold 1166 1945 Willys MB (CHASSIS NO. -

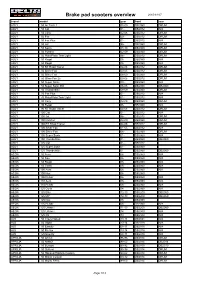

Brake Pad Scooters Overview

Brake pad scooters overview 2015-01-07 brand model year front rear ADLY 50 Air Tech 1 08-09 DB2060 DRUM ADLY 50 Cat 01- DB2012 N/A ADLY 50 Cosy 02-06 DB2012 DRUM ADLY 50 Fox 00- DB2012 DRUM ADLY 50 Fox Plus 01- DB2012 N/A ADLY 50 Jet 96- DB2060 DRUM ADLY 50 Noble 08-10 DB2060 DRUM ADLY 50 Panther 02-09 DB2060 DRUM ADLY 50 Pista/Pista Twin Light 96- DB2012 DRUM ADLY 50 Regal 06 DB2060 N/A ADLY 50 Regal 06 DB2060 N/A ADLY 50 RT Road Tracer 04-06 DB2012 DRUM ADLY 50 Silver Fox 00-05 DB2012 DRUM ADLY 50 Silver Fox 06-09 DB2060 DRUM ADLY 50 Silver Fox 25 00-05 DB2012 DRUM ADLY 50 Super Sonic 00 - DB2060 N/A ADLY 50 Super Sonic RS 06-08 DB2060 DB2060 ADLY 50 Thunderbike 08-09 DB2060 DRUM ADLY 70 Fox Plus 01- DB2012 N/A ADLY 70 Pista/Pista Twin Light 01- DB2012 N/A ADLY 80 Cosy 02-06 DB2060 DRUM ADLY 90 Regal 06 DB2060 N/A ADLY 90 RT Road Tracer 04-06 DB2012 DRUM ADLY 100 Cat 01- DB2012 N/A ADLY 100 Jet 96- DB2012 DRUM ADLY 100 Panther 02-09 DB2060 DRUM ADLY 100 RT Road Tracer 04-06 DB2012 DRUM ADLY 100 Silver Fox 01-05 DB2012 N/A ADLY 100 Silver Fox 06- DB2060 DRUM ADLY 100 Super Sonic 01- DB2060 N/A ADLY 100 Thunderbike 01- DB2060 DB2060 ADLY 125 Cat 01- DB2012 ADLY 125 Super Sonic 01- DB2060 ADLY 125 Thunderbike 01- DB2060 DB2060 AEON 50 Aero 06 DB2060 N/A AEON 50 Nox 06 DB2060 N/A AEON 50 Regal 06 DB2060 N/A AEON 50 Torch 06- DB2060 N/A AEON 100 Aero 06 DB2060 N/A AEON 100 Nox 06 DB2060 AEON 100 Pulsar 06 DB2060 N/A AEON 110 Aero 06- DB2060 N/A AEON 110 Pulsar 06- DB2060 N/A AEON 125 Co-In 14 DB2060 N/A AEON 125 Elite 12-13 DB2200 DB2050 -

Motorcycle Parts 2010 Filtri Aria Air Filters

FILTRI ARIA AIR FILTERS 10 060 0010 10 060 0020 10 060 0030 100600010 100600020 100600030 APRILIA APRILIA APRILIA 10 060 0040 10 060 0050 10 060 0060 100600040 100600050 100600060 APRILIA ATALA BENELLI - BETA - MALAGUTI - MBK YAMAHA 10 060 0080 10 060 0090 10 060 0110 100600080 100600090 100600110 GILERA - PIAGGIO GILERA - PIAGGIO GILERA - PIAGGIO 10 060 0120 10 060 0130 10 060 0140 100600120 100600130 100600140 APRILIA - GILERA -ITALJET - PIAGGIO PEUGEOT HONDA 10 060 0170 10 060 0200 10 060 0210 100600170 100600200 100600210 HONDA HONDA HONDA 77 WWW.RMS.IT MOTORCYCLE PARTS 2010 FILTRI ARIA AIR FILTERS 10 060 0220 10 060 0230 10 060 0240 100600220 100600230 100600240 HONDA HONDA ITALJET 10 060 0260 10 060 0270 10 060 0280 100600260 100600270 100600280 KYMCO KYMCO KYMCO 10 060 0290 10 060 0300 10 060 0310 100600290 100600300 100600310 MALAGUTI MALAGUTI MBK - YAMAHA 10 060 0320 10 060 0330 10 060 0340 100600320 100600330 100600340 MBK MBK - YAMAHA - MALAGUTI MBK 10 060 0350 10 060 0360 10 060 0370 100600350 100600360 100600370 MBK - YAMAHA PEUGEOT PEUGEOT 78 MOTORCYCLE PARTS 2010 WWW.RMS.IT FILTRI ARIA AIR FILTERS 10 060 0380 10 060 0390 10 060 0400 100600380 100600390 100600400 PEUGEOT PEUGEOT PIAGGIO 10 060 0410 10 060 0420 10 060 0430 100600410 100600420 100600430 PIAGGIO BENELLI - ITALJET - PIAGGIO GILERA - PIAGGIO 10 060 0440 10 060 0460 10 060 0470 100600440 100600460 100600470 PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO 10 060 0480 10 060 0500 10 060 0510 100600480 100600500 100600510 PIAGGIO PIAGGIO PEUGEOT 50 10 060 0520 10 060 0530 10 060 0600 100600520 -

Giovanna Sapori* La Presenza Degli Artisti Nordici a Roma

Giovanna Sapori * La presenza degli artisti nordici a Roma (1530-1630). Alcune osservazioni su costanti e variabili Una fase delle mie ricerche sulla presenza e l’attività a Roma dei pittori nord-europei, soprattutto provenienti dai Paesi Bassi, è stata dedicata ad una schedatura di Het Schilder-boeck di Karel Van Mander (Haarlem 1603-1604), composto in gran parte di biografie di artisti fiamminghi dal Quattrocento al primo Seicento1. Van Mander era stato per tre anni (1573-1576) a Roma, un’esperienza che aveva profondamente vissuto e che reputò sempre indispen- sabile per la formazione di un artista. Anche se, come è naturale, alcune notizie e opinioni che intessono le biografie, in particolare quelle dei pittori più anti- chi, sono errate o imprecise, la maggior parte delle notizie sui contemporanei sono in genere degne di fede perché raccolte dall’autore direttamente alla fonte (gli artisti stessi o loro amici o familiari) e per così dire tarate sulla sua personale esperienza e conoscenza di tanti connazionali a Roma e in patria. Nell’ambito che qui ci riguarda è utile richiamare l’attenzione anche sul poema didattico di Van Mander Principio e fondamento dell’arte nobile e libera della pittura, inse- rito nello Schilder-boeck, che tratta tutti gli aspetti della pittura, dagli effetti di luce, al paesaggio, al modo di fare i panneggi, ma che comincia con una lunga esortazione agli aspiranti giovani artisti che devono affrontare tutte le difficoltà dell’arte ma anche di una disciplinata vita quotidiana2. C’è dunque nel testo * GIOVANNA SAPORI ([email protected]) è professore ordinario di Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento di Studi Umanistici della Università di Roma Tre. -

Allegato A) – ELENCO BICICLETTE

Allegato A) – ELENCO BICICLETTE DATA MARCA M/F COLORE CARATTERISTICHE PROTOCOLLO RITROVAMENTO 1 ATALA M GRIGIO CHIARO P.P. POST E SELLA NERA ROTTA 281/17 28/03/2017 2 ATALA REPLAY 21 SPEED M/F BIANCO/VERDE/GIALLINO CAMBIO SHIMANO 607/17 08/08/2017 3 AVENUE F GRIGIO/NERO 802/17 20/11/2017 4 ATALA M GRIGIO VELOCE LOG. 856/17 30/11/2017 5 ATALA M BLU VELOCE LOG. 857/17 30/11/2017 6 ATALA F ROSSO VELOCE LOG. 872/17 30/11/2017 7 ATALA F ROSSO VELOCE LOG. 876/17 30/11/2017 8 ANGEL F NERO VELOCE LOG. 885/17 30/12/2017 9 ASTER M MULTICOLOR RUOTE RAIDER 161/18 05/03/2018 10 ATALA F BIANCO/VIOLA MOD. BRIDGE 164/18 05/03/2018 11 ATALA F NERO 451/18 05/06/2018 12 AERELLI F BIANCO/ROSSA 717/18 28/08/2018 13 ATALA UP OS-2100 M ROSA/VIOLA 732/18 28/08/2018 14 ALPINA F MARRONE BRUNITO MOD. HOLLAND CON 2 P.P. 756/18 24/09/2018 15 ATALA M/F VIOLA/ARANCIONE 1088/18 12/12/2018 16 ATALA M/F ROSSO/NERO CON TACHIMETRO 81/19 25/01/2019 17 ATALA M/F BIANCO/ROSSO 101/19 25/01/2019 18 BERGA M ARAGOSTA SELLA NERA, P.P. POST. AZZURRO 274/17 28/03/2017 19 BERGA (LELLA) MOD. F GRIGIO P.P. ANT. E P.P. POST. 280/17 28/03/2017 GRAZIELLA 20 BIANCHI M ROSSO MONO CAMBIO, SELLA NERA, P.P. -

ASK 2 Wheeler Disc Brake Pad Catalogue

2 WHEELER DISC BRAKE PAD S.No. APPLICATION ASK PART NO. TOTAL LENGTH TOTAL WIDTH THICKNESS DBP PICTURES CPI, DERBI, GILERA, PEUGEOT, 1 AS201111A0 35.7 49 7.1 PGO, PIAGGIO, SYM FRONT / REAR APRILIA, ATALA, BENELLI, BETA, 2 CAGIVA, DERBI, GILERA, HERCULES AS201211A0 39.9 49.51 7 (SACHS), HONDA ADIVA, APRILIA, BENELLI, BIMOTA, 3 AS201311A0 50.9 53.72 7.5 BOMBARDIER ATV APRILIA, ATK (USA), BETA, 4 BULTACO, CAGIVA, DERBI, FANTIC, AS201411A0 36.1 45 6 GARELLI, GASGAS, GILERA HONDA, YAMAHA ATV FRONT ! 5 AS201511A0 81 42 9.4 REAR APRILIA, BENELLI, BETA, KEEWAY, 6 AS201611A0 51.1 53.5 9.5 KSR MOTO BY GENERIC 7 HONDA REAR AS201711A0 81.82 37.5 9.6 APRILIA, KYMCO, MALAGUTI, 8 AS201811A0 117.6 40 8.6 PEUGEOT ITALJET, LINHAI, MBK, YAMAHA 9 AS201911A0 100.1 31.1 9 FRONT / REAR APRILIA, BENELLI, BETA, GASGAS, 10 GILERA, HONDA, HONDA-HM AS202011A0 77.1 / 94.6 42.1 7.6 ITALIA, PEUGEOT 11 HONDA SHINE AS203411A0 98.75 /111.4 33.3 /36.3 7.6 HARLEY DAVIDSON, HONDA, 12 AS204611A0 118.1 45.3 8.4 SUZUKI FRONT / REAR 13 BAJAJ PULSAR AS202811A0 93.6 36.29 7.7 14 HONDA CBZ AS203011A0 77 / 97 42 8.8 15 ITALJET, PIAGGIO FRONT AS202111A0 31.5 51 5.6 APRILIA, DERBI, GILERA, KEEWAY, 16 AS203511A0 97.1 / 77.4 41 9.2 PIAGGIO FRONT / REAR ASK Automotive Pvt. Ltd. Corporate Office: Plot No. 28 Sector-4, IMT Manesar (Gurgaon) - 122050, Haryan, India E-Mail: [email protected], [email protected] Tel: - +91 - 124 - 4659300, Fax: +91 - 124 - 4659388 Registered Office: 929/1 Flat No. -

CATAIRSAL2019 50CC Online

2021 cc 50engine index Marchas Boites à vitesses Pag. 4 - 7 Gear bike ScooterAGUA Liquide Pag. 10 - 13 ScooterLC ScooterAGUA Liquide RACING TREM Pag. 16 - 18 ScooterLC X Scooter aire Scooter à air Pag. 20 - 27 Scooter air cooled Ciclomotor automático Ciclomoteur Pag. 30 - 37 Mopeds Cilindro de hierro Iron cylinder Pag. 40 - 42 Cylindre en fonte Cigueñales Vilebrequins Pag. 44 - 47 Crankshaft Kit variador / Kit engranajes Kit variateur / Kit engrenajes Pag. 50 Variator kit / Gears kit Marchas Boites à vitesses Gear bike REF. MASTER REF. MASTER MINARELLI AM 6. HONDA MB 50, MT 50. APRILIA Alle 50, Extrema, Red rose, RS 50, RX 50. MBK X Limit, X Power. MOTORHISPANIA Furia 50, Racing RX 50, Supermotard. PEUGEOT Supermotard, Trail, XP6, XR6. RIEJU MRK, RS1, RR6 50, SMX. SHERCO HRD Enduro, Supermotard. YAMAHA DT 50 Supermotard, Thunderkit, TZR 50. RINGS Stroke / RINGS Stroke / 3 3 Nº mm Carrera cm Nº mm Carrera cm 40,3 49 2 011313403 041313403 061313403 111313403 141313403 45 65,7 1 02040845 06040845 11040845 14040845 48 70,5 1 01131448 04131448 06131448 11131448 14131448 TECH PISTON 40,3 49 2 011332403 041332403 061332403 111332403 141332403 TECH PISTON 48 70,5 2 01133348 04133348 06133348 11133348 14133348 TECH PISTON 50 76,6 1 01134950 04134950 06134950 11134950 14134950 50 76,6 2 01135850 04135850 06135850 11135850 14135850 REF. MASTER REF. MASTER DERBI EURO 2 (<2006). SUZUKI TS 50 X. BULTACO Astro, Lobito. GILERA GSM, Zulú. RINGS Stroke / RINGS Stroke / 3 3 Nº mm Carrera cm Nº mm Carrera cm 39,9 50 1 010814399 040814399 060814399 110814399 140814399 47 68 2 02050147 06050147 11050147 14050147 48 72,4 1 01081548 04081548 06081548 11081548 14081548 TECH PISTON 39,9 50 2 010832399 040832399 060832399 110832399 140832399 TECH PISTON 48 72,4 2 01083448 04083448 06083448 11083448 14083448 TECH PISTON 50 78,5 1 01083750 04083750 06083750 11083750 14083750 50 76,6 2 01085850 04085850 06085850 11085850 14085850 4 5 REF. -

Spark Plugs Application Tables ― Motorcycle a Application Tables

Spark Plugs Application Tables Ɇ Motorcycle Application Tables Standard Alternative KW ADLER 100 cc - JUNIOR MR 100 W24FS-U 4038 0,5 IWF24 5380 100 cc - M 100 W24FS-U 4038 0,5 IWF24 5380 125 cc - M 125 W24FS-U 4038 0,5 IWF24 5380 150 cc - MB 150 W24FS-U 4038 0,5 IWF24 5380 200 cc - MB 200 W22FS-U 4025 0,5 IWF22 5379 200 cc - MB 201 W22FS-U 4025 0,5 IWF22 5379 250 cc - MB 250 W24FS-U 4038 0,5 IWF24 5380 250 cc - MB 250 / FAVORIT W22FS-U 4025 0,5 IWF22 5379 A ADLY 50 cc - ADLY 50 96 > W22FPR-U 4022 0,6 IWF22 5379 50 cc - CITYBIRD 50 / FOX 50 00 > W22FPR-U 4022 0,6 IWF22 5379 50 cc - JET X1 50 / CROSSER 00 > W22FPR-U 4022 0,6 IWF22 5379 50 cc - PREDATOR 50 00 > W22FPR-U 4022 0,6 IWF22 5379 100 cc - ADLY 100 7 96 > W22FPR-U 4022 0,6 IWF22 5379 125 cc - ACTIVATOR 125 00 > U22FSR-U 4008 0,7 IUF22 5383 AEON 50 cc - AERO 50 AM-1 W22FPR-U 4022 0,8 IWF22 5379 50 cc - ECHO AE-6 W22FPR-U 4022 0,8 IWF22 5379 100 cc - AERO 100 AM-2 W22FPR-U 4022 0,8 IWF22 5379 100 cc - PULSAR 100 AE-11 U22FSR-U 4008 0,8 IUF22 5383 125 cc - PULSAR 125 AE-9 U22FSR-U 4008 0,8 IUF22 5383 150 cc - PULSAR 150 AE-12 U22FSR-U 4008 0,8 IUF22 5383 AGS 125 cc - 125 MC FICHTEL & SACHS W24ESR-U 4033 0,5 IW24 5316 125 cc - 125 MC PUCH W27ESR-U 4045 0,5 IW27 5317 125 cc - 125 MC ZÜNDAPP W24FS-U 4038 0,5 IWF24 5380 AIM 50 cc - A 1 / MINI W20EPR-U 3047 0,6 IW20 5306 50 cc - CROSS / ENDURO / ZE1 / ZC1 P6CC W27ESR-U 4045 0,5 IW27 5317 50 cc - CS / ENDURO CS / ZE / -C W20ESR-U 3057 0,7 - 80 cc - ZT / ZE / ZET / ZT W31ESR-U 4176 0,6 IW31 5319 100 cc - ENDURO W27FS-U 4052 0,6 IWF27 5381 -

Termoscud Brand Model Aeon OZ 125/150 (Dal 2013) Aprilia Amico Aprilia Leonardo 125/150/250/300 Aprilia Rally LC Aprilia Sonic 5

Termoscud Brand Model Aeon OZ 125/150 (dal 2013) Aprilia Amico Aprilia Leonardo 125/150/250/300 Aprilia Rally LC Aprilia Sonic 50 / GP50 Aprilia Sport City One 50/125 Aprilia SR Aprilia SR Motard Atala Byte AT 10 Atala Hacker Atala Skeggia Axy Bang Baotian BT49QT-9 Baotian BT49QT-12 Rebel Baotian BT49QT-12 Rocky Baotian BT49QT-12 Tanco Baotian Tanco 125 Benelli 491 st/rr Benelli 49X 50 cc Benelli K2 50/100 Benelli Naked 50 Benelli Velvet 125/150/250/400 Benelli X 125/150 (dal 2013) Betamotor Ark Cagiva City Cagiva Passing CPI Formula CPI Aragon CPI Oliver sport 50 Cruiser Direct Bike Cruiser 125cc. Daelim History 125 Daelim S1 Daelim S-Five Derbi Gp1 R017 Derbi Gt1 Derbi Hunter Direct Bikes Cobra 125 E-max 110S Ecomission/TeknitEcoJumbo 5000S Elektra - Italia Icaroin Moto Elektra - Italia Zotin Moto Elektra - Italia Penelopein Moto Garelli Gsp 50 Garelli Joker 125 Garelli M 901 Garelli Match Garelli Starter Garelli T-Rex 125/150 (Freeland) Garelli Tiesse four/sport/50 Garelli Vip / Tiger 50 Generic XOR 50 Genuine Blur 220 Genuine Roughhouse 50 Gilera Stalker Gilera Storm Gilera Typhoon 50/125 Honda Bali Honda Elite CH80 Honda Elite SA50 / 125 / 250 Honda Lead 100 Honda Lead 110 Honda NSC50R Honda NX8 50 Honda SFX 50 Honda SXR 50 Honda X8R (S/X) Honda Vision 50/110 Honda ZX Termoscud Brand Model Hupper Montecarlo 30/50 Hupper Ouragan 50 Hupper Tomcat 50 Italjet Formula / dragster 50/125/180 Italjet Speedy Frog 50 Jonway Italia Jonway JSD50QT-27 Jonway YY50QY-28 JMSTAR JSD50QT-27 Keeway Arn 125/150 Keeway Focus Keeway RY6 Kymco Agility Kymco -

Slovenia Two Wheeler Market 2012 - 2018

Slovenia Two Wheeler Market 2012 - 2018 Automotive Market Insights - 1 Editorial Dear Reader, Our activity started up in the 2018 to translate within the motorcycles industry the successful experience done in the Market Intelligence field developed with the famous Focus2move.com, a leading brand in the car and truck sector. Motorcyclesdata.com covers the 2-wheeler industry all over the World, sourcing vehicles registrations figures from all local authorities and merging data in our MotoTracker database MotoTracker is already the widest existing database regarding new motorcycles sales in the World, covering sales in over 80 market since 2012, monthly updated with most recent figures Our philosophy is to report facts rather than opin- ions and in our researches we always try to minimize our comments emphasizing the charts and graphics to represent the reality and let the readers the opportu- nity to draw out their own conclusions. Our researches on Motorcycles, provide insights, data, forecast on global or regional or local trends, reporting historical data from 2012 with forecast up to 2025. On demand, we can further elaborate this job intro- ducing custom made and additional elements. In case, just drop a mail to us. I wish you a pleasure reading and look forward to your feedback. Kind regards. Carlo Simongini Founder & Managing Partner Automotive Market Insights - 2 Summary Table of Contents 1 Introduction to the country 1.1. Country heritage 1.2. Key economic findings 2 Total Industry 2.1. Industry trend 2012-2018 2.2. Segmentation trend 2012-2018 2.3. Brand performance 2012-2018 2.4. Model performance 2017-2018 3 Scooter Segment 3.1. -

Thomas Dacosta Kaufmann 146 Mercer Street Princeton, N.J

Thomas DaCosta Kaufmann 146 Mercer Street Princeton, N.J. 08540 Tel: 609-921-0154 ; cell : 609-865-8645 Fax: 609-258-0103 email: [email protected] CURRICULUM VITAE Education Collegiate School, New York, valedictorian Yale University, B.A., summa cum laude with exceptional distinction in History, the Arts and Letters, 1970 Yale University, M.A., with Honors, in History, 1970 Warburg Institute, University of London, M.Phil. Dissertation: Theories of Light in Renaissance Art and Science (Advisor: E. H. Gombrich), 1972 Harvard University, Ph. D., in Fine Arts Dissertation: “Variations on the Imperial Theme; Studies in Ceremonial Art, and Collecting in the Age of Maximilian II and Rudolf II” (Advisor: J. S. Ackerman), 1977 Employment Princeton University, Department of Art and Archaeology Frederick Marquand Professor of Art and Archaeology, 2007- Assistant Professor, 1977-1983; Associate Professor, 1983-1989; Professor, 1989-; Junior Advisor, 1978-1980; Departmental Representative (i.e., vice-chair for Undergraduate Studies, and Senior Advisor), 1983-1987, 1990-1991 Chairman, Committee for Renaissance Studies, 1990-93 University of San Marino, History Department, Professor, Lecture Cycle, 2010 Summer Art Theory Seminar, Globalization, School of Art Institute of Chicago, 2008, Professor Forschungsschwerpunkt Geschichte und Kultur Ostmitteleuropa (former Academy of Sciences, Berlin; Max-Planck-Gesellschaft), Visiting Professor, 1994 Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig, Stiftung Niedersachsen, Summer Course, Visiting Professor, 1994 University of Pennsylvania, Department of Art History Visiting Professor, 1980 Awards, Fellowships, and other Distinctions Elected Member, Latvian Academy of Sciences, 2020 Honorary Doctorate (Doctor historiae artrium, h.c.), Masaryk University, Brno, 2013 Wissenschaftlicher Gast, Kunsthistorisches Institut in Florenz, 2013 Nina Maria Gorissen Fellow in History (Berlin Prize Fellowship), American Academy in Berlin, 2013 Honorary Doctorate (Doctor phil. -

Universita' Degli Studi Di Padova

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI “M.FANNO” CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BUSINESS ADMINISTRATION TESI DI LAUREA “THE IMPACT OF ELECTRIFICATION ON THE BICYCLE INDUSTRY” RELATORE: CH.MO PROF. ANTONIO ZOTTI LAUREANDA: SARA MAZZOCATO MATRICOLA N. 1178841 ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019 2 Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell’elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione “Riferimenti bibliografici” e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l’esplicito richiamo alla pubblicazione originale. The candidate declares that the present work is original and has not already been submitted, totally or in part, for the purposes of attaining an academic degree in other Italian or foreign universities. The candidate also declares that all the materials used during the preparation of the thesis have been explicitly indicated in the text and in the section "Bibliographical references" and that any textual citations can be identified through an explicit reference to the original publication. Firma dello studente _________________ 3 4 Index List of Figures ......................................................................................................................... 11 List of Graphs ........................................................................................................................