De L'opéra-Comique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

AUTUNNO in MUSICA Festival De Musique Classique

AUTUNNO IN MUSICA Festival de musique classique 16-30 OCTOBRE 2014 Le festival Autunno in Musica fête, en 2014, sa quatrième année d’existence en prolongeant ses ambitions patrimoniales, qui font que le passé revit grâce au présent et qu’il rend le présent plus vivant. Il met, comme toujours, l’accent sur le lieu dans lequel les concerts s’inscrivent, car c’est en partie à la mémoire des compositeurs qui vécurent dans les murs de la Villa Médicis qu’il se consacre, tout en s’ouvrant à une vision renouvelée de la musique écrite entre le XVIIIe siècle et le début du XXe, entre la France et l’Italie. Cette année voisineront certaines « vedettes » du Prix de Rome, comme Claude Debussy et André Caplet, d’autres en pleine réhabilitation comme Théodore Dubois, d’autres enfin dont un vrai travail de redécouverte permet d’apprécier la qualité, comme Gaston Salvayre. Mais Autunno in Musica n’oublie pas non plus certains « refusés » du concours, qu’ils soient « non-récompensés » comme Benjamin Godard et Ernest Chausson, ou seulement second Prix de Rome comme Nadia Boulanger et – ce fut le grand scandale de 1905 – Maurice Ravel. Autunno in Musica fait aussi cette année la part belle aux femmes compositrices, telles Marie Jaëll, Henriette Renié ou encore Cécile Chaminade. Pour défendre cette musique, il fallait que soient rassemblés les meilleurs interprètes actuels, avec un intérêt particulier porté à la jeune génération, capable de lectures audacieuses et inattendues : c’est le cas du jeune harpiste soliste de l’Opéra de Paris, Emmanuel Ceysson, du Trio Arcadis (2e prix du Concours international de musique de chambre de Lyon), de la mezzo-soprano Isabelle Druet (lauréate du Concours Reine Elizabeth et plus récemment du parcours Rising Star), ainsi que du Quatuor Giardini et du pianiste David Bismuth. -

The Art of Music :A Comprehensive Ilbrar

1wmm H?mi BOUGHT WITH THE INCOME OF THE SAGE ENDOWMENT FUND THE GIFT or Hetirg W, Sage 1891 A36:66^a, ' ?>/m7^7 9306 Cornell University Library ML 100.M39 V.9 The art of music :a comprehensive ilbrar 3 1924 022 385 342 Cornell University Library The original of tiiis book is in tine Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924022385342 THE ART OF MUSIC The Art of Music A Comprehensive Library of Information for Music Lovers and Musicians Editor-in-Chief DANIEL GREGORY MASON Columbia UniveTsity Associate Editors EDWARD B. HILL LELAND HALL Harvard University Past Professor, Univ. of Wisconsin Managing Editor CESAR SAERCHINGER Modem Music Society of New Yoric In Fourteen Volumes Profusely Illustrated NEW YORK THE NATIONAL SOCIETY OF MUSIC Lillian Nordica as Briinnhilde After a pholo from life THE ART OF MUSIC: VOLUME NINE The Opera Department Editor: CESAR SAERCHINGER Secretary Modern Music Society of New York Author, 'The Opera Since Wagner,' etc. Introduction by ALFRED HERTZ Conductor San Francisco Symphony Orchestra Formerly Conductor Metropolitan Opera House, New York NEW YORK THE NASTIONAL SOCIETY OF MUSIC i\.3(ft(fliji Copyright, 1918. by THE NATIONAL SOCIETY OF MUSIC, Inc. [All Bights Reserved] THE OPERA INTRODUCTION The opera is a problem—a problem to the composer • and to the audience. The composer's problem has been in the course of solution for over three centuries and the problem of the audience is fresh with every per- formance. -

TOCC0362DIGIBKLT.Pdf

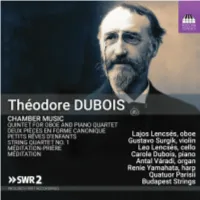

THÉODORE DUBOIS: CHAMBER MUSIC by William Melton (Clément-François) Théodore Dubois was born in Rosnay (Marne) on 24 August 1837 into an unmusical family. His father was in fact a basket-maker, but saw to it that a second-hand harmonium was purchased so that his son could receive his first music-lessons from the village cooper, M. Dissiry, an amateur organist. The pupil showed indications of strong musical talent and at the age of thirteen he was taken on by the maître de chapelle at Rheims Cathedral, Louis Fanart, a pupil of the noted composers Jean-François Lesueur and Alexandre-Étienne Choron (the boy made the ten-mile journey from home to Rheims and back each week on foot). When the Paris Conservatoire accepted Théodore as a student in 1853, it was the mayor of Rosnay, the Viscount de Breuil, who supplied the necessary funds (prompted by Théodore’s grandfather, a teacher who also served as secretary in the mayor’s office). While holding organ posts at Les Invalides and Sainte Clotilde, Dubois embraced studies with Antoine François Marmontel (piano), François Benoist (organ), François Bazin (harmony) and Ambroise Thomas (composition). Dubois graduated from the Conservatoire in 1861, having taken first prize in each of his classes. He also earned the Grand Prix de Rome with his cantata Atala, of which the Revue et Gazette musicale wrote: The cantata of M. Dubois is certainly one of the best we have heard. The poetic text of Roussy lacked strong dramatic situations but still furnished sufficient means for M. Dubois to display his real talent to advantage. -

Giselle Center for Performing Arts

Governors State University OPUS Open Portal to University Scholarship Center for Performing Arts Memorabilia Center for Performing Arts 1-20-2001 Giselle Center for Performing Arts Follow this and additional works at: http://opus.govst.edu/cpa_memorabilia Recommended Citation Center for Performing Arts, "Giselle" (2001, 2008). Center for Performing Arts Memorabilia. Book 168. http://opus.govst.edu/ cpa_memorabilia/168 This Book is brought to you for free and open access by the Center for Performing Arts at OPUS Open Portal to University Scholarship. It has been accepted for inclusion in Center for Performing Arts Memorabilia by an authorized administrator of OPUS Open Portal to University Scholarship. For more information, please contact [email protected]. fOR PffiFORMINC HRT5 Governors State University Presents Moscow Festival Ballet GISELLE SATURDAY, JANUARY 20,2001 8:00 PM 2000/2001 Season sponsored in part by a grant from the: I MOSCOW FESTIVAL BALLET GISELLE Sergei Radchenko, Artistic Director Act I: A Rhineland Village PRINCIPAL DANCERS Giselle, a peasant girl, has fallen in love with Count Albrecht, who has led her to believe that he is a villager named Loys. Her superstitious Natalia Arkiphova mother, Berthe, hoping that Giselle will marry the forester Hilarion, Mikhail Bessmertnov Marina Rzhannikova warns her against Loys, to whom she has taken an instinctive dislike. Dmitry Dmitriev Natalia Kungurtseva Yuri Vetrov Tatiana Andreyeva In order to discourage Giselle's love for 'Loys', Berthe further recounts Vyacheslav Aksenov the legend of the Wilis - ghosts of young girls who have been jilted Irina Kovaleva Valery Shumilov and die before their wedding day: to avenge themselves, they dance to Renata Petrova Alexander Rupyshev death any man who crosses their paths between midnight and dawn. -

Castil-Blaze (1784-1857)

1/17 Data Castil-Blaze (1784-1857) Pays : France Langue : Français Sexe : Masculin Naissance : Cavaillon (Vaucluse), 01-12-1784 Mort : Paris (France), 11-12-1857 Activité commerciale : Éditeur Note : Musicographe, compositeur, librettiste et traducteur de livrets. - Critique musical au "Journal des débats" (1822-1832). - Éditeur de musique (à partir de 1821) Domaines : Musique Autres formes du nom : Castil- Blaze (1784-1857) François-Henri-Joseph Blaze (1784-1857) ISNI : ISNI 0000 0001 2098 8181 (Informations sur l'ISNI) Castil-Blaze (1784-1857) : œuvres (500 ressources dans data.bnf.fr) Œuvres textuelles (150) Lettres à Émilie sur la musique (1840) De l'opéra en France (1820) Voir plus de documents de ce genre Œuvres musicales (280) Dieu que j'adore À l'aventure (1857) (1857) L'embuscade et le combat L'attente de l'ennemi (1857) (1857) data.bnf.fr 2/17 Data Benedictus. Voix (3), orgue. La majeur Le vin de l'étrier (1857) (1857) L'harmonica La chasse (1857) (1857) Chanson de Roland La marquise de Brinvilliers (1856) (1831) "Anna Bolena" "Anna Bolena" (1830) (1830) de Gaetano Donizetti de Gaetano Donizetti avec Castil-Blaze (1784-1857) comme Traducteur avec Castil-Blaze (1784-1857) comme Auteur du texte "Moïse et Pharaon" La forêt de Sénart (1827) (1826) de Gioachino Rossini avec Castil-Blaze (1784-1857) comme Arrangeur "Oberon. J 306" "Oberon. J 306" (1825) (1825) de Carl Maria von Weber de Carl Maria von Weber avec Castil-Blaze (1784-1857) comme Auteur de la réduction musicale avec Castil-Blaze (1784-1857) comme Traducteur "Oberon. J 306" La fausse Agnès (1825) (1824) de Carl Maria von Weber avec Castil-Blaze (1784-1857) comme Auteur du texte "Euryanthe. -

02-Pasler PM

19TH CENTURY MUSIC Deconstructing d’Indy, or the Problem of a Composer’s Reputation JANN PASLER The story of a life, like history, is an invention. notion of someone well after their death—the Certainly the biographer and historian have roles social consensus articulated by the biographer— in this invention, but so too does the composer as well as the quasi-historical judgment that for whom making music necessarily entails we make with the distance of time. This often building and maintaining a reputation. Reputa- produces the semblance of authority, the au- tion is the fruit of talents, knowledge, and thority of one manifest meaning. achievements that attract attention. It signals In reality, reputation is also the result of the renown, the way in which someone is known steps taken during a professional life to assure in public or the sum of values commonly asso- one’s existence as a composer, a process in- ciated with a person. If it does not imply public volving actions, interactions, and associations admiration, it does suggest that the public takes as well as works. This includes all efforts to an interest in the person in question. The ordi- earn credibility, respect, distinction, and finally nary sense of the word refers to the public’s prestige. As Pierre Bourdieu has pointed out, these inevitably take place in a social space, be it of teachers, friends and enemies, social and professional contacts, institutions, jobs, awards, A previous version of this article, here expanded, appeared in French as “Déconstruire d’Indy,” Revue de musicologie or critics any of whom may influence the con- 91/2 (2005), 369–400, used here by permission. -

The Mezzo-Soprano Onstage and Offstage: a Cultural History of the Voice-Type, Singers and Roles in the French Third Republic (1870–1918)

The mezzo-soprano onstage and offstage: a cultural history of the voice-type, singers and roles in the French Third Republic (1870–1918) Emma Higgins Dissertation submitted to Maynooth University in fulfilment for the Degree of Doctor of Philosophy Maynooth University Music Department October 2015 Head of Department: Professor Christopher Morris Supervisor: Dr Laura Watson 1 TABLE OF CONTENTS Page number SUMMARY 3 ACKNOWLEDGEMENTS 4 LIST OF FIGURES 5 LIST OF TABLES 5 INTRODUCTION 6 CHAPTER ONE: THE MEZZO-SOPRANO AS A THIRD- 19 REPUBLIC PROFESSIONAL MUSICIAN 1.1: Techniques and training 19 1.2: Professional life in the Opéra and the Opéra-Comique 59 CHAPTER TWO: THE MEZZO-SOPRANO ROLE AND ITS 99 RELATIONSHIP WITH THIRD-REPUBLIC SOCIETY 2.1: Bizet’s Carmen and Third-Republic mores 102 2.2: Saint-Saëns’ Samson et Dalila, exoticism, Catholicism and patriotism 132 2.3: Massenet’s Werther, infidelity and maternity 160 CHAPTER THREE: THE MEZZO-SOPRANO AS MUSE 188 3.1: Introduction: the muse/musician concept 188 3.2: Célestine Galli-Marié and Georges Bizet 194 3.3: Marie Delna and Benjamin Godard 221 3.3.1: La Vivandière’s conception and premieres: 1893–95 221 3.3.2: La Vivandière in peace and war: 1895–2013 240 3.4: Lucy Arbell and Jules Massenet 252 3.4.1: Arbell the self-constructed Muse 252 3.4.2: Le procès de Mlle Lucy Arbell – the fight for Cléopâtre and Amadis 268 CONCLUSION 280 BIBLIOGRAPHY 287 APPENDICES 305 2 SUMMARY This dissertation discusses the mezzo-soprano singer and her repertoire in the Parisian Opéra and Opéra-Comique companies between 1870 and 1918. -

L'art Musical (1860-70; 1872-94), Prototype Ripm Catalogue and Keyword-Author Index: an Assay of Ripm Methodology and Introductory Study of the Journal

L'ART MUSICAL (1860-70; 1872-94), PROTOTYPE RIPM CATALOGUE AND KEYWORD-AUTHOR INDEX: AN ASSAY OF RIPM METHODOLOGY AND INTRODUCTORY STUDY OF THE JOURNAL By DIANA CHRISTINA SOPHIA SNIGUROWICZ t B.Mus., The University of British Columbia, 1983 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (School of Music) We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA October 1988 (c) Diana Christina Sophia Snigurowicz, 1988 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of °\X\Axt)JuC^ The University of British Columbia 1956 Main Mall Vancouver, Canada V6T 1Y3 Date ]2. ABSTRACT The musicological community has long recognized the need for restrospective peri• odical indexing. Previous attempts to develop a system to allow access to this monumental documentary resource, however, have not been successful. Realizing the importance of international cooperation and concensus in this effort, the Inter• national Association of Music Libraries (IAML) and the International Musicologi• cal Society (IMS) approved the creation of the Repertoire international de la presse musicale (RIPM) in 1981 and 1982, respectively. -

Die Klaviermusik Des Lothringischen Komponisten Théodore Gouvy (1819–1898)

Die Klaviermusik des lothringischen Komponisten Théodore Gouvy (1819–1898) Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saarlandes vorgelegt von Astrid Cieslik aus Landshut Saarbrücken, 2013 Der Dekan: Univ.-Prof. Dr. Peter Riemer Berichterstatter: Prof. Dr. Rainer Kleinertz, PD Dr. Christoph Flamm Inhaltsverzeichnis Einleitung .................................................................................................................... 6 I. Biographie ............................................................................................................. 12 1. Historischer Exkurs: Ursprung der Familie und Goffontaines Grenzlandschicksal bis 1872 .................................................................................. 12 2. Der Komponist Théodore Gouvy ....................................................................... 16 3. Überblick über Gouvys Klavierwerke ............................................................... 32 II. Paris ...................................................................................................................... 35 1. Das Pariser Conservatoire de Musique .............................................................. 35 1.1. Zum Ausbildungssystem ............................................................................. 35 1.2. Théodore Gouvys musikalische Ausbildung: theoretische Grundlage und erste Kompositionsversuche ............................................................................. -

L'opéra Comique

Forumopera.com le magazine de l’opéra et du monde lyrique un dossier dirigé par Bruno Peeters L’Opéra Comique défense et illustration 1 Forumopera.com le magazine de l’opéra et du monde lyrique Sommaire Opéra Comique, défense et illustration Par Bruno Peeters Page 3 Naissance d’un Genre Par Catherine Scholler Page 5 L’Opéra Comique à l’Hôtel de Bourgogne Par Catherine Scholler Page 8 Adolphe Adam Par Geoffroy Bertrand Page 18 Où l’on parle de la Dame Blanche Par Catherine Scholler Page 27 Daniel François Esprit Auber Par Bruno Peeters Page 31 2 Forumopera.com le magazine de l’opéra et du monde lyrique Opéra Comique, défense et illustration Par Bruno Peeters C'est à dessein que je reprends ce titre, qui introduisait le numéro spécial consacré à l'Opéra-Comique par la célèbre Revue Musicale de... novembre 1933. Henry Prunières, directeur de la revue et signataire de cette introduction, y stigmatisait le mépris qu'engendrait la notion d'opéra-comique parmi un public wagnérien, debussyste ou stravinskien. Où en sommes-nous, 70 ans plus tard ? Comme ce numéro vénérable, le dossier que vous allez lire se propose de faire le tour du genre, de son éclosion au XVIIIe siècle à son déclin fin du siècle suivant, et en tournant les projecteurs sur les acteurs principaux : Grétry, Boieldieu, Hérold, Adam et Auber. Qu'est-ce que l'opéra-comique ? Né des vaudevilles donnés sur les tréteaux des foires parisiennes, il devint "comédie mêlée d'ariettes", définissant ainsi immédiatement sa singularité formelle, à savoir l'alternance du parlé et du chanté. -

Pasler CV Jan 2018

1 Jann C. Pasler [email protected], www.writingthroughmusic.com Musicologist, pianist, documentary filmmaker, and distinguished professor, Pasler has published widely on new American and French music, interdisciplinarity, interculturality, race, gender, and radio. In recent years, her work on why music mattered in Third Republic France has expanded to music, new media, and governance in colonial and postcolonial culture, 1860s- 1960s, with particular emphasis on North Africa, Senegal, and Vietnam. Pasler’s wide-ranging and perceptive approaches to musical biography, history, and especially music and its effects on society and culture challenge readers to rethink assumptions about important contemporary issues, including the complexity and dynamism of national and colonial identities and the economics of power. Her article, “The Utility of Musical Instruments in the Racial and Colonial Agendas of Late Nineteenth-Century France,” Journal of the Royal Musical Association Vol. 129, No. 1 (Spring 2004), won the Colin Slim award from the American Musicological Society for the best article in 2005 by a senior scholar. In recent years, she has published four books: Writing through Music: Essays on Music, Culture, and Politics (Oxford University Press, 2008); Composing the Citizen: Music as Public Utility in Third Republic France (University of California Press, 2009), ASCAP Deems Taylor Award for the best book on classical music (2010); Saint-Saëns and his World (Princeton University Press, 2012); and La République, la musique et le citoyen, 1871-1914, Bibliothèque des histoires (Paris: Editions Gallimard, March 2015), Prix de l’essai, Fondation Singer-Polignac, Paris (March 2016). At the National Humanities Center (2006-07) and the Institut d’études avancées in Nantes, France (January-June 2010), and with support from the National Endowment for the Humanities (2010-11) and the CAORC (2016), she is writing a book on music and French colonialism. -

Russian National Ballet

PHOTO BY ALEXANDER DAEV BY PHOTO RUSSIAN NATIONAL BALLET Giselle | Tuesday, January 22, 2019, at 7pm The Sleeping Beauty | Wednesday, January 23, 2019, at 7pm Tryon Festival Theatre THANK YOU FOR SPONSORING THIS PERFORMANCE With deep gratitude, Krannert Center thanks all 2018-19 Patron Sponsors and Corporate and Community Sponsors, and all those who have invested in Krannert Center. Please view their names later in this program and join us in thanking them for their support. This event is supported by: * THE ACT OF GIVING OF ACT THE Krannert Center honors the memory of Endowed Sponsor Doloris Dwyer. Her love of the cultural arts lives on through her continuing support of the performing arts in our community. We acknowledge her generosity and passion. CORPORATE & COMMUNITY BRONZE SPONSOR CRAIG B. SUTTER Seven Previous Sponsorships *PHOTO CREDIT: ILLINI STUDIO HELP SUPPORT THE FUTURE OF THE ARTS. BECOME A KRANNERT CENTER SPONSOR BY CONTACTING OUR ADVANCEMENT TEAM TODAY: KrannertCenter.com/Give • [email protected] • 217.333.1629 2 PROGRAM TUESDAY, JANUARY 22, 2019 GISELLE Full-length ballet in two acts Music by Adolphe Adam Libretto by Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges and Théophile Gautier Choreography by Marius Petipa Sets by Lev Solodovnikov Costumes by E. Radchenko Additional choreography and staging by Iryna Kovalova ACT I A Rhineland Village 20-minute intermission ACT II Giselle’s Grave in the Forest Giselle Hilarion, the Forrester Myrthe Hanna Zimovchenko Evgeniy Rudakov Elena Khorosheva Alexandra Krukova Alexander Daev Maria Klueva Count Albrecht Berthe, Giselle’s Mother The Wilis Dmitriy Sitkevich Veronika Ermakova Daria Lednikova Nurlan Kinerbaev Julia Stukonoga Aidos Zakan Wilfred, Albrecht’s Sword Bearer and the Corps de Ballet Pavel Evtushenko Russian National Ballet appears by arrangement with: Columbia Artists 5 Columbus Circle 1790 Broadway, 16th Floor New York, NY 10019 columbia-artists.com 3 SYNOPSIS ACT I Not realizing that the hunt is still nearby, Albrécht A Rhineland Village returns.