Schollener See••, Kreis Havelberg

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Nahverkehrsplan

Landkreis Stendal Nahverkehrsplan ab 2017 Landkreis Stendal ÖPNV Aufgabenträger Nahverkehrsplan des Landkreises Stendal Stand 26. August 2016 Inhalt 1 Zusammenfassung ....................................................................................... 5 2 Rahmenvorgaben ......................................................................................... 6 3 Bestandsaufnahme und Prognose .............................................................. 8 3.1 Planungsgrundlagen und Siedlungsstruktur ...................................... 8 3.1.1 Zentralörtliche Gliederung 8 3.1.2 Strukturdaten 10 3.2 Raumspezifische Strukturierung der Verkehrsrelationen ................ 13 3.3 Verkehrsangebot ........................................................................... 14 3.4 Verkehrsnachfrage ........................................................................ 17 4 Anforderungsprofil ..................................................................................... 19 4.1 Grundlagen ..................................................................................... 19 4.2 Merkmale der ÖSPV-Qualität ........................................................ 22 4.3 Qualitätsstandards für die weitere Entwicklung………………….. 27 4.4 Tarif- und Fahrpreisgestaltung, Fahrkarten …………………… 40 5 Marktgerechte Angebotsdifferenzierung .................................................. 41 6 Mängelanalyse ............................................................................................ 42 6.1 Zeitliche Bedienlücken an Vormittagen .......................................... -

A History of German-Scandinavian Relations

A History of German – Scandinavian Relations A History of German-Scandinavian Relations By Raimund Wolfert A History of German – Scandinavian Relations Raimund Wolfert 2 A History of German – Scandinavian Relations Table of contents 1. The Rise and Fall of the Hanseatic League.............................................................5 2. The Thirty Years’ War............................................................................................11 3. Prussia en route to becoming a Great Power........................................................15 4. After the Napoleonic Wars.....................................................................................18 5. The German Empire..............................................................................................23 6. The Interwar Period...............................................................................................29 7. The Aftermath of War............................................................................................33 First version 12/2006 2 A History of German – Scandinavian Relations This essay contemplates the history of German-Scandinavian relations from the Hanseatic period through to the present day, focussing upon the Berlin- Brandenburg region and the northeastern part of Germany that lies to the south of the Baltic Sea. A geographic area whose topography has been shaped by the great Scandinavian glacier of the Vistula ice age from 20000 BC to 13 000 BC will thus be reflected upon. According to the linguistic usage of the term -

Die Spur Führt Nach Schollene SERIE 30 Jahre Städtepartnerschaft Verden - Havelberg: Wie Alles Begann (Teil 1)

Teil 1 der Serie über das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen der Hansestadt Havelberg und der Stadt Verden (Aller) Die Spur führt nach Schollene SERIE 30 Jahre Städtepartnerschaft Verden - Havelberg: Wie alles begann (Teil 1) FOTO: RÖTTJER - Bildunterschrift: Der Havelberger Dom in Zeiten der Wende vor 30 Jahren: Eine erste Verdener Delegation ist unterwegs. BERICHT VON HEINRICH KRACKE Verden - An den turbulenten Tagen ging so manches unter. Und manches war überholt. Und einiges wurde nicht aufgeschrieben, nicht so richtig jedenfalls. Fest steht, eine erste Verdener Delegation besuchte die spätere Partnerstadt Havelberg kurz nach Weihnachten anno 1989. Ein erster Reisebus startete von Verden aus am 5. Januar 1990. Damit kam die Partnerschaft ins Rollen, und war nicht mehr aufzuhalten und entwickelte sich prächtig und vielfältig. Die Partnerschaft, die dieser Tage einen nächsten runden Geburtstag begeht. Verden – Havelberg, das ist seit 30 Jahren eine lebhafte Geschichte. Aber weshalb schaukelte die Verdener Delegation über Kopfsteinpflaster in jene Stadt, die niemand kannte, an der Aller niemand kannte? Weshalb blieb in jenem Bus kaum ein Platz frei, der auf seiner abenteuerlichen Route Grenzen überwand, die als unüberwindbar galten? Weshalb lag eine Stadt mit knapp 10 000 Einwohnern irgendwo an einem Fluss, dessen man sich aus dem Heimatkunde-Unterricht erinnerte, der aber sonst keine Rolle spielte, diesseits der Grenze jedenfalls, an einem Fluss namens Havel, weshalb lag diese Stadt plötzlich in aller Munde? Wer gab die Idee? Wem ist dieser Geistesblitz zuzuschreiben? In späteren Festschriften herrschte Rätselraten. Irgendwo war von einem Sattler die Rede, der irgendwie über Umwege einen Vorschlag eingereicht, irgendwo eingereicht hatte, haben sollte, erzählt man, Und dann war er verschwunden. -

Beiträge Zur Aktuellen Flora Der Gegend Um Havelberg Wolfgang Fischer

56 Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle 1999) 4: 56-69 Beiträge zur aktuellen Flora der Gegend um Havelberg Wolfgang Fischer Der Beitrag umfaßt eigene floristische Beobachtungen aus dem Havelberger Gebiet, über- wiegend der Jahre 1989 bis 1999. Fundangaben des Beitrages von BURKART, KUMMER & FISCHER (1995) werden hier nur ausnahmsweise aufgenommen. Über die früheren Verhältnisse des Havelberger Florengebietes sind wir durch viele Publika- tionen seit JOACHIMI (1794) unterrichtet. Das umfangreichste Material finden wir bei ASCHER- SON (1864), WARNSTORF (1879), POTONIE (1882) und ASCHERSON & POTONIE (1885). Der Botani- sche Verein der Provinz Brandenburg tagte 1911 und 1934 in Havelberg. Von den Ergebnissen der Exkursionen anläßlich der Tagungen liegen Berichte (HOFFMANN 1911, ULBRICH 1934) vor. In den Flußauen von Havel und Elbe ist eine artenreiche Flora erhalten geblieben. Rückgang und Schwund betrifft hier nur eine beschränkte Anzahl von Arten. Als verschwunden gelten z.B. Clematis recta, Hypericum hirsutum (von mir zuletzt 1951 im Mühlenholz beobachtet), Iris sibirica (von mir 1967 noch in großen Mengen am alten Jederitzer Weg zwischen dem Glien und dem Jederitzer Holz beobachtet in der nassen Ausbildungsform der Auwiese [Cni- dio-Deschampsietum]), Nymphoides peltata und Peucedanum officinale. Als verbreitet in den Flußniederungen gelten als Stromtalarten i.S. von FISCHER (1996) nach wie vor Eryngium campestre, Inula britannica, Lathyrus palustris, Petasites spurius, Puli- caria vulgaris, Sanguisorba officinalis, Stellaria palustris, Thalictrum flavum, Veronica lon- gifolia. Etwas seltener, aber typisch für die Flussniederung sind Gratiola officinalis, Scutel- laria hastifolia, Senecio paludosus, Pulicaria vulgaris und Viola stagnina. Im Elbtal an den Sandufern und Ufergebüschen sind häufig und regelmäßig anzutreffen Artemisia annua, Corrigiola litoralis, Chenopodium ficifolium, C. -

Flächennutzungsplan Der Verbandsgemeinde Arneburg- Goldbeck

Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Arneburg- Goldbeck BEGRÜNDUNG Stand: 23.03.2021 AUFTRAGGEBER AUFTRAGNEHMER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK BRUCKBAUER & HENNEN GMBH FB Gemeindeentwicklung/ Bürgerdienste Schillerstraße 45 An der Zuckerfabrik 1 14913 Jüterbog 39596 Goldbeck TEL.: 03372 433233, FAX: 03372 433245 TEL.: 039321 51840, FAX: 039321 51818 MAIL: [email protected] MAIL: [email protected] www.bruckbauer-hennen.de www.arneburg-goldbeck.de Vorentwurf (inkl. Begründung, Umweltbericht und Plan) verfasst von Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH, Hohenberg-Krusemark FNP - VERBGEM ARNEBURG-GOLDBECK Inhalt 1 Einführung ....................................................................................................................................... 6 1.1 Planungsanlass ........................................................................................................................ 6 1.2 Plangrundlage .......................................................................................................................... 6 1.3 Lage im Raum und Geltungsbereich ........................................................................................ 7 1.4 Historische Siedlungsentwicklung ........................................................................................... 9 1.4.1 Stadt Arneburg ................................................................................................................ 9 1.4.2 Eichstedt (Altmark) ....................................................................................................... -

Kursbuch (VU/MB2/FPL KBP) / Renderdll

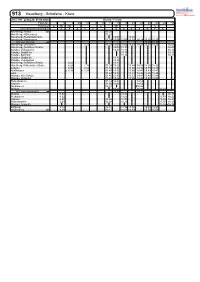

913 Havelberg - Schollene - Klietz Linie: 913 gültig ab: 01.08.2020 Montag - Freitag Fahrt-Nr. 1 5 3 45 51 9 11 13 15 19 21 25 27 41 29 53 Fußnoten ᵏ KB KB ᵏ KB ᵏ Verkehrsbeschränkungen S S S F F S S S S S F S Havelberg, Edeka ab 11.20 Havelberg, Mühlenweg 11.23 Havelberg, Pestalozzistraße 13.03 13. 28 Havelberg, Wasserturm 11.24 13. 04 13. 05 13. 30 14. 24 15. 25 15. 25 900 von Stendal an 15.22 15.22 Havelberg, Uferstraße .715 11. 27 13. 07 13. 08 13. 33 14. 27 15. 28 15. 28 16. 05 Havelberg, Genthiner Straße 13.09 13. 10 16.07 Sandau, Volksgarten 13.12 13. 13 16.10 Sandau, Stadtmitte 13.15 16.12 Sandau, Bahnhof 13.16 16.13 Sandau, Stadtmitte 13.15 Sandau, Volksgarten 13.16 Havelberg, Genthiner Straße .6 23 13.19 Havelberg, Rathenower Straße .624 .7 16 11. 28 13. 20 13.34 14. 28 15. 29 15. 29 Jederitz .630 .7 22 11. 34 13. 26 13.40 14. 34 15. 35 15. 35 Kuhlhausen a .6 36 b .728 11. 40 13. 32 13.46 14. 40 15. 41 15. 41 Garz 11.44 13. 38 13.51 14. 45 15. 46 15. 46 Warnau, Alte Schule 11.46 13. 40 13.53 14. 47 15. 48 15. 48 Warnau, Ortsmitte 11.48 13. 42 13.55 14. 49 15. 50 15. 50 Hohenkamern 11.53 13. 47 14.54 Kamern 11.55 13. 49 14.56 Neukamern 12.01 15.02 Wulkau 13.54 15.07 15.37 900 nach Havelberg ab 13.57 15.10 Wulkau .5 57 13.20 16.17 Neukamern .6 02 13.25 15.43 16. -

Regional – Monitor 2019

REGIONAL – MONITOR 2019 Landkreis Stendal Wissenswertes Daten Fakten Karten Trends Übersicht REGIONAL-MONITOR 2019 1. Kurzporträt LK SDL 3. Siedlungsraum • Überblick • Flächenstruktur • Lage • Statistische Kennziffern • Erreichbarkeit • Siedlungsstruktur • Verwaltungsstruktur • Zentrale Orte • Bevölkerung • Kleine Orte mit familienfr. Infrastruktur • Raumkategorien • Leerstand und Brachflächen • Eckzahlen • Stadt- und Dorfentwicklung • Nachhaltigkeitsindikatoren • Siedlungsgeschichte • Baukulturelle Wertigkeit 2. Landschaftsraum • SWOT - Analyse • Zusammenfassung • Charakteristik der Landschaftseinheiten 4. Bevölkerung • Böden im LK SDL • Zusammenfassung Bevölkerung • Gewässer im LK SDL • Demografische Typisierung Landkreis und Gemeinden • UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe • Bevölkerungsentwicklung und –struktur Landkreis • Schutzgebiete • Bevölkerungsentwicklung und –struktur Gemeinden • Natura 2000 – FFH Schutzgebiete • Bevölkerungsprognose Landkreis und Gemeinden • Natura 2000 - Vogelschutzgebiete • SWOT-Analyse • Großschutzgebiete • Naturschutzgebiete • Landschaftsschutzgebiete • Landschaftsplanung im Landkreis Stendal • SWOT-Analyse 2 Übersicht REGIONAL-MONITOR 2019 5. Wirtschaft und Arbeitsmarkt 8. Technische Daseinsvorsorge • Allgemeines • Allgemeines • Volkswirtschaftliche Kennzahlen • Verkehr • Wirtschaftsstruktur • Telekommunikation/Breitband – Primärer Sektor • Trink- und Abwasserversorgung – Sekundärer Sektor – Tertiärer Sektor • Abfallwirtschaft • Regional- und Standortmarketing, Projektmanagement • Brand- und Katastrophenschutz, -

The Altmark. a World for You

THE ALTMARK A WORLD FOR YOU The Altmark – a world for you. Dear readers, Overview Active Map of the Altmark Washed with all waters | 20 Inside cover The Blue Belt in the Altmark Editorial | 01 Freedom now starts where it used to stop | 22 The Altmark – a world for you. The Green Belt – from deadly no man's land to paradise And if it were true …? | 02 Legends and truth in the Altmark tourist region The wonderful difficulty of having to decide | 24 Cycling in the Altmark Little Venice and the medieval beer rebels | 04 Towns and places in the Altmark On the film set of reality | 26 Magical hiking and riding in the Altmark Towns and places in the Altmark | 06 The Hanseatic League & contemporary witnesses of medieval prosperity DELIGHT The difference between liquid and solid gold | 28 Culture Beautiful views in Tangerhütte park Culinary specialities from the Altmark Where life blossoms eternally | 08 When the imperial couple enters Tangermünde … | 30 We would like to take you on a trip to the Altmark in the This brochure reveals to you all the variety the Altmark has Rich landscaped gardens and wide parks Folk festivals and Altmark gastronomy north of Saxony-Anhalt. On a journey into a world that to offer: so if you are looking for new inspiration for a city Scattered beauties | 10 is about the red bricks on the Romanesque Road, about trip, if you like hiking or cycling, if you enjoy concerts in Castles and manor houses in the Altmark magnificent Hanseatic towns and uniquely preserved nat- Romanesque churches, or if you are interested in history ural landscapes: in the glow of the sun, the blue of Arend- and want to walk in the footsteps of "Iron Chancellor" "See red" on the Romanesque Road | 12 The Altmark see Lake is dazzling and can be found in the Drömling Otto von Bismarck … then you will find exactly what you Churches, monasteries and the magic of bricks The Altmark's economy | 32 Biosphere Reserve in the diverse play of nature's colours. -

Amtsblatt 2019-10

Amtsblatt für den Landkreis Stendal Jahrgang 29 27. März 2019 Nummer 10 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Landkreis Stendal Ordnungsrechtliche Verfügung zur Abwehr gesundheitlicher Gefahren durch den Eichenprozessionsspinner �. 60 RÜMSA: Aufruf zum Ideenwettbewerb „Bildungsmentoring - U15 Lotsen“ �. 61 2. Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband Wirtschaftsplan und Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes für das Haushaltsjahr 2019 . 61 3. Hansestadt Stendal Bekanntmachung zur öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 01.04.2019 . 62 Bekanntmachung zur außerordentlichen öffentlichen/ nicht öffentlichen Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 03.04.2019 �. 62 Haushaltssatzung 2019 . 62 Bekanntmachung der Haushaltssatzung . 63 Öffentliche Auslage der Entwurfsplanung zur Erneuerung des Regenwasserkanals in der Mozartstraße 2. BA in Stendal – von der Goethestraße bis zur Schützestraße . 63 Öffentliche Auslage der Entwurfsplanung zur Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Arnimer Damm 2. BA – vom Ziegelhof bis Neuen Graben �. 63 4. Hansestadt Havelberg Bekanntmachung der Satzung über die Aufwandsentschädigung für Angehörige der FFW der Hansestadt Havelberg �. 63 5. Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Hinweis auf die Veröffentlichung der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband“ im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt �. 64 6. Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land Bekanntmachung Zusammensetzung Wahlausschuss -

Amtsblatt 2011-05

Amtsblatt für den Landkreis Stendal Jahrgang 21 9. März 2011 Nummer 5 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Landkreis Stendal Öffentliche Bekanntmachung zur Landtagswahl 2011 . 43 Auflösung des Tierkörperbeseitigungsverbandes Sachsen-Anhalt . 43 Verzicht auf die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen . 43 Veröffentlichung der 3. Änderungssatzung der Verbandssatzung des Wasserverbandes Bismark (WVB) und Veröffentlichung ihrer Genehmigung vom 22.02.2011 . 44 2. Hansestadt Stendal Korrektur zur Anlage der Bekanntmachung zur Wahl zum Landtag am 20.03.2011 in der Hansestadt Stendal. 45 Hebesatzsatzung der Hansestadt Stendal vom 14.02.2011 . 46 Arbeits- und Handlungsrichtlinie der Hansestadt Stendal zu Entscheidungen über den Einsatz von Fördermitteln für Bauvorhaben in der Stendaler Innenstadt/Sanierungssatzungsgebiet . 46 Satzung der Hansestadt Stendal über die Ablösung der Herstellungspflicht und Erhebung von Ablösebeträgen für die notwendige Herstellung von Stellplätzen (Stellplatzablösesatzung) . 47 Satzung über notwendige Stellplätze der Hansestadt Stendal . 48 Bekanntmachung gem. §18 (5) Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit dem Gesetz über ein neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im LSA vom 22.03.2006. 49 3. Hansestadt Havelberg Wahlbekanntmachung der Hansestadt Havelberg . 50 4. Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 1. Änderungssatzung zur Verwaltungskostensatzung der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) . 50 1. Änderungssatzung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Altmärkische Höhe . 51 1. Änderungssatzung zur Satzung Gewässer II. Ordnung für 2011 der Gemeinde Altmärkische Höhe . 51 2. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Gemeinde Aland . 51 Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Altmärkische Wische. 52 1. Änderung zur Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung für das Jahr 2011 der Gemeinde Altmärkische Wische . 53 1. Änderungssatzung zur Satzung Gewässer II. Ordnung der Hansestadt Seehausen (Altmark) für das Jahr 2011 . -

Wanderung Tour Der Romanik "Sandau Und Havelberg"

Wanderung Tour der Romanik "Sandau und Havelberg" Gütesiegel STANDARD Länge 12,9 km Schwierigkeit mittel Bewertungen (0) Höhenmeter 91 m Kondition Erlebnis 88 m Technik Landschaft Dauer 3:13-5:00 h Empfohlene Jahreszeiten J F M A M J J A S O N D Kartengrundlagen: ALPSTEIN Tourismus GmbH & Co.KG, Deutschland: Geoinformationen © Vermessungsverwaltungen der Bundesländer und BKG (www.bkg.bund.de), Österreich: 1996-2012 NAVTEQ. All rights reserved., Italien: © 1994-2012 Schweiz: Geodata swisstopo (5704002735) 1 Wanderung Tour der Romanik "Sandau und Havelberg" Beschreibung Pestalozzistraße, der wir oberhalb der Havel mit schönen Ausblicken 400m folgen. Wir steigen einen Kurzbeschreibung Pfad hinab zur Havel und gehen direkt ans Ufer Die Tour der Romanik führt zu kulturellen Stätten heran. Dort beginnt ein sehr schöner Wiesenweg, der „Straße der Romanik“ in Sachsen-Anhalt, die zur der am Wasser entlang zurück zur Stadtinsel führt europäischen Kulturroute TRANSROMANICA gehört. mit ihren Ausflugsgaststätten. Östlich der Sehenswertes: Romanische Pfarrkirche St. Laurentius Stadtinsel liegt die Spül(Camping)insel, zu der auch und St. Nicolai (1200) in Sandau mit wieder ein Abstecher lohnt. Der Bus fährt Nähe aufgebautem Glockenturm (2012), Elbdeich mit Informationszentrum in der Uferstraße ab. Elbfähre in Sandau, Stadtinsel in Havelberg mit Startpunkt der Tour Rathaus und Kirche, Havelberger Dom St. Marien (1150), Wiesenweg an der Havel Sandau, Bushaltestelle Bahnhof Beschreibung Wegbeschreibung Sandau und Havelberg liegen im nordöstlichsten Wegeprofil: Mix aus Wald- und Feldwegen mit Zipfel von Sachsen-Anhalt. Sie sind gut erreichbar befestigten Abschnitten und Ortsstraßen, flach mit mit der Buslinie im Landesnetz Stendal-Havelberg. einem Kirchberg in Havelberg In Sandau steigen Sie an der 1. -

The Middle Elbe

Natural habitats Facts and figures, and what makes us unique The Middle Elbe Biosphere Reserve – in the Middle Elbe Biosphere Reserve Location: The entire course of the Elbe in Saxony-Anhalt, which extends a site of global importance on untamed for 303 river kilometres, including its confluences with its tri- riverbanks Floodplains are a complex and dynamic ecosystem whose appearance butaries: the Schwarze Elster, Mulde, Saale, Ohre, Havel, and alters with the rise and fall of water levels. They feature wetland me- Aland adows, flood channels, backwaters, fluvial woodland and dunes, and Pristine river courses flowing through floodplains subject to regular in- Size: ca. 126,000 ha of natural and cultivated landscape in the Elbe, undation have become a rare sight indeed in central Europe. The Elbe provide indispensable habitats for a large number of species which Mulde, Saale and Havel floodplains have adapted to live in these specific conditions. One example is the is a source of inspiration, a food source, a navigable waterway, and a Routes: 2 international cycleways (the R 1 and the ‘Elberadweg’) and Elbe beaver. The largest European rodent, it has made its home in the habitat. It creates a sense of identity, so is highly valued for its natural many other regional cycle paths and hiking trails, 19 paths space and culture. The third-longest river in Germany, it meanders area since time immemorial. This furry floodplain dweller is reclusive, through the floodplain administered by the reserve authori- and works by night as a landscape architect, regulating water levels ribbon-like through the Middle Elbe Biosphere Reserve, and extends ties for tourists and as an environmental education resource, for a distance of 303 river kilometres through Saxony-Anhalt.