“O Negro É a Soma De Todas As Cores”

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Redalyc.O TERREIRO DO ALAKETU E SEUS FUNDADORES

Afro-Ásia ISSN: 0002-0591 [email protected] Universidade Federal da Bahia Brasil Earl Castillo, Lisa O TERREIRO DO ALAKETU E SEUS FUNDADORES: HISTÓRIA E GENEALOGIA FAMILIAR, 1807- 1867 Afro-Ásia, núm. 43, 2011, pp. 213-259 Universidade Federal da Bahia Bahía, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77021122007 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto O TERREIRO DO ALAKETU E SEUS FUNDADORES: HISTÓRIA E GENEALOGIA FAMILIAR, 1807-1867* Lisa Earl Castillo** terreiro Ilê Maroiá Laji, localizado na cidade de Salvador e mais conhecido como o Alaketu, é considerado um dos mais velhos O do Brasil, junto com a Casa das Minas, no Maranhão, e a Casa Branca, na Bahia. Embora este último e dois descendentes seus, o Gantois e o Ilê Axé Opô Afonjá, tenham recebido mais atenção etnográfica, o Alaketu também ocupa um lugar de prestígio no mundo do candomblé baiano, o que resultou no seu tombamento pelo IPHAN em 2005. Na etnografia, a primeira menção do terreiro é de 1937, quando foi indicado para ser visitado pelos participantes do II Congresso Afro-Brasileiro. Em 1948, Edison Carneiro caracterizou a então ialorixá Dionísia Fran- cisca Régis como uma das mais importantes de Salvador. Contudo, ao abordar a história do candomblé da Bahia, Carneiro privilegiou a Casa * A pesquisa que deu origem a este texto foi realizada entre 2006-2010, com o apoio de bolsas de pós-doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. -

Arquivo92 1.Pdf

Diego Gouveia Moreira CENTRAL DA PERIFERIA E A FORMAÇÃO DE UM NOVO ACONTECIMENTO DISCURSIVO NA REDE GLOBO Recife 2010 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO CENTRAL DA PERIFERIA E A FORMAÇÃO DE UM NOVO ACONTECIMENTO DISCURSIVO NA REDE GLOBO Diego Gouveia Moreira Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, sob orientação da Profa. Dra. Cristina Teixeira Vieira de Melo. Recife 2010 Moreira, Diego Gouveia Central da Periferia e a formação de um novo acontecimento dis cursivo na Rede Globo / Diego Gouveia Moreira. – Recife: O Autor, 2010. 164 folhas. : il., fig., quadros Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CAC. Comunicação, 2010. Inclui bibliografia. 1. Discurso. 2. Rede Globo. 3. F avelas I. Título. 659.3 CDU (2.ed.) UFPE 302.23 CDD (2 2. ed.) CA C20 10 -59 Para meu pai, José Moreira dos Santos Filho ( in memoriam ), pelos bons anos de companhia, amor incondicional e referência de caráter. AGRADECIMENTOS A Deus, que até aqui me ajudou. Agradeço a Professora Dra. Cristina Teixeira pelo diálogo contínuo, orientação precisa, respeito, introdução ao pensamento de Michel Foucault e, especialmente, por todas as conversas bem humoradas. Aos professores Yvana Fechine e Felipe Trotta por terem contribuído significativamente na qualificação. Também a Paulo Cunha, Angela Prysthon e Isaltina Gomes pelos acréscimos a este trabalho. A mamãe pelo incentivo constante e amor. Por entender a ausência, aguentar os momentos de surtos e assistir várias vezes ao Central da Periferia comigo. -

Laura Fernandes

OUTUBRO 2020 BUSINESS Camila Wisniewski: a modelo brasileira que encanta o mundo TURISMO Palm Beaches tem verdadeiros oásis de luxo para se hospedar DECOR Veja como luxo pode ser trabalhado de diversas maneiras na hora de decorar LAURA FERNANDES Paixão sem fim pelo mundo das artes 2 ACONTECE.COM ‘Tribute To The Mont Blanc’ presta uma fascinante homenagem à montanha mais alta da Europa, cuja beleza faz com que a grife Montblanc tenha muitas histórias para escrever e contar. Composta por uma linha de refinadas canetas, joias e acessórios em couro, a coleção representa a neve e as superfícies rochosas presentes durante todo o ano no Mont Blanc. Produzidas com materiais de excelente qualidade, como pedras e metais nobres, os objetos exalam a sofisticação do estilo Montblanc. Os seis cumes cobertos de neve do Mont Blanc se tornaram o símbolo do compromisso com a excelência, a exclusividade e o design criado pelo meticuloso trabalho artesanal da grife alemã. ACONTECE.COM 3 Mostre o seu sorriso! Com equipamentos de última geração e profissionais experientes a clínica odontológica Bella Smile em Fort Lauderdale oferece todo tipo de tratamento dentário para deixar seu sorriso saudável e bonito, sem que você tenha que pagar muito por isto. Marque uma consulta e venha nos fazer uma visita! 2626 East Commercial Blvd. • Fort Lauderdale, FL 33308 | (954) 990-6278 | BellaSmilefl.com 4 ACONTECE.COM Mostre o seu sorriso! Com equipamentos de última geração e profissionais experientes a clínica odontológica Bella Smile em Fort Lauderdale oferece todo tipo de tratamento dentário para deixar seu sorriso saudável e bonito, sem que você tenha que pagar muito por isto. -

Lista De Filmes Brasileiros Disponíveis Para Empréstimo Embaixada Do Brasil Em Adis Abeba Bole Sub-City, Kebele 02, House Nr

Lista de Filmes Brasileiros disponíveis para Empréstimo Embaixada do Brasil em Adis Abeba Bole Sub-City, Kebele 02, House Nr. 2830 Tel: +251(0)116-620-401 E-mail: [email protected] 1. “2 Filhos de Francisco” (drama/biográfico), de Brenno Silveira (2005) 2. “2 perdidos numa noite suja” (drama), de Braz Chediak (2002) 3. “Abril despedaçado” (drama), de Walter Salles (2001) 4. “Anahy de las misiones” (ficção histórica), de Sergio Silva (2000) 5. “Bossa Nova” (comédia/romance), de Bruno Barreto (1999) 6. “Brava Gente Brasileira” (drama),de Lucia Murat (2000) 7. “Cabra-cega” (drama), de Toni Venturi (2006) 8. “Caramuru, a invenção do Brasil” (comédia), de Guel Arraes (2003) 9. “Carandiru” (drama), de Hector Babenco (2003) 10. “Central do Brasil” (drama), de Walter Salles (1998) 11. “Cidade baixa” (drama), de Sergio Machado (2005) 12. “Cidade de Deus“ (ação/drama) , de Fernando Meirelles (2002) 2DVD 13. “Dias de Nietzsche em Turim” (drama biográfico), de Julio Bressane (2004) 14. “Domésticas, o filme” (comédia), de Fernando Meirelles (2001) 15. “Durval Discos” (comédia), de Anna Muylaert (2002) 16. “Ed Mort” (comédia), de Alain Fresnot (2005) 17. “Edifício Master” (documentário), de Eduardo Coutinho (2002) 18. “Entreatos” (documentário), de João Moreira Salles (2006) 19. “Estorvo” (drama), de Ruy Guerra (2001) 20. “Fala tu” (documentário), de Guilherme Coelho (2003) 21. “Filme de Amor” (drama), de Julio Bressane (2003) 22. “Canudos” (drama), de Sergio Rezende (2005) 23. “Iracema, Uma Transa Amazônica” (drama), de J. Bodanzky e Orlando Senna (2005) 24. “Justiça” (documentário), de Maria Augusta Ramos (2004) 25. “Lamarca” (drama biográfico), de Sergio Rezende (2005) 26. -

FAMECOS Mídia, Cultura E Tecnologia Metodologias

Revista FAMECOS mídia, cultura e tecnologia Metodologias A legião dos rejeitados: notas sobre exclusão e hegemonias no cinema brasileiro dos anos 20001 The legion of rejected: notes on exclusion and hegemonies in the years 2000 Brazilian cinema JOÃO GUILHERME BARONE REIS E SILVA Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM-PUCRS) – Porto Alegre, RS, Brasil. <[email protected]> RESUMO ABSTRACT Este artigo retoma questões relacionadas ao desempenho dos This paper reworks on questions related with the performance filmes de longa metragem nacionais lançados no mercado of the Brazilian feature film released in the theatrical market, de salas, entre os anos 2000-2009, os quais não atingiram a in the years 2000-2009, whose box office did not reach the marca de 50 mil espectadores, propondo algumas reflexões mark of 50 thousand spectators, in order to propose some sobre a ocorrência de processos hegemônicos e de exclusão reflections about a process of hegemonies and exclusion que parecem ter se estabelecido no cinema brasileiro that seems to be settled in the contemporary Brazilian contemporâneo. cinema. Palavras-chaves: Cinema brasileiro; Distribuição; Indústria Keywords: Brazilian cinema; Distribuition; Film industry. cinematográfica. Porto Alegre, v. 20, n. 3, pp. 776-819, setembro/dezembro 2013 Baronea, J. G. – A legião dos rejeitados Metodologias a identificação de hegemonias e assimetrias DDurante o projeto de pesquisa Comunicação, tecnologia e mercado. Assimetrias, desempenho e crises no cinema brasileiro contemporâneo, iniciado em 2009, uma das principais constatações foi o estabelecimento de um cenário de assimetrias profundas entre os lançamentos nacionais que chegavam ao mercado de salas, no período compreendido entre os anos 2000-2009. -

Half Title>NEW TRANSNATIONALISMS in CONTEMPORARY LATIN AMERICAN

<half title>NEW TRANSNATIONALISMS IN CONTEMPORARY LATIN AMERICAN CINEMAS</half title> i Traditions in World Cinema General Editors Linda Badley (Middle Tennessee State University) R. Barton Palmer (Clemson University) Founding Editor Steven Jay Schneider (New York University) Titles in the series include: Traditions in World Cinema Linda Badley, R. Barton Palmer, and Steven Jay Schneider (eds) Japanese Horror Cinema Jay McRoy (ed.) New Punk Cinema Nicholas Rombes (ed.) African Filmmaking Roy Armes Palestinian Cinema Nurith Gertz and George Khleifi Czech and Slovak Cinema Peter Hames The New Neapolitan Cinema Alex Marlow-Mann American Smart Cinema Claire Perkins The International Film Musical Corey Creekmur and Linda Mokdad (eds) Italian Neorealist Cinema Torunn Haaland Magic Realist Cinema in East Central Europe Aga Skrodzka Italian Post-Neorealist Cinema Luca Barattoni Spanish Horror Film Antonio Lázaro-Reboll Post-beur Cinema ii Will Higbee New Taiwanese Cinema in Focus Flannery Wilson International Noir Homer B. Pettey and R. Barton Palmer (eds) Films on Ice Scott MacKenzie and Anna Westerståhl Stenport (eds) Nordic Genre Film Tommy Gustafsson and Pietari Kääpä (eds) Contemporary Japanese Cinema Since Hana-Bi Adam Bingham Chinese Martial Arts Cinema (2nd edition) Stephen Teo Slow Cinema Tiago de Luca and Nuno Barradas Jorge Expressionism in Cinema Olaf Brill and Gary D. Rhodes (eds) French Language Road Cinema: Borders,Diasporas, Migration and ‘NewEurope’ Michael Gott Transnational Film Remakes Iain Robert Smith and Constantine Verevis Coming-of-age Cinema in New Zealand Alistair Fox New Transnationalisms in Contemporary Latin American Cinemas Dolores Tierney www.euppublishing.com/series/tiwc iii <title page>NEW TRANSNATIONALISMS IN CONTEMPORARY LATIN AMERICAN CINEMAS Dolores Tierney <EUP title page logo> </title page> iv <imprint page> Edinburgh University Press is one of the leading university presses in the UK. -

I Knew That Music Was My Language, That Music Would Take Me to See the World, Would Take Me to Other Lands

"I knew that music was my language, that music would take me to see the world, would take me to other lands. For I thought there was the music of the earth and the music from heaven." Gil, about his childhood in the city where he lived, in Bahia, where he used to race to the first clarinet sound of the band, which started the religious celebrations, and seemed to invade everything. His career began with the accordion, still in the 50s, inspired by Luiz Gonzaga, the sound of the radio and the religious parades in town. Within the Northeast he explored a folk country sound, until Joao Gilberto emerges, the bossa nova, as well as Dorival Caymmi, with its coastal beach sound, so different from that world of wilderness he was used to. Influenced, Gil leaves aside the accordion and holds the guitar, then the electric guitar, which harbors the particular harmonies of his work until today. Since his early songs he portrayed his country, and his musicianship took very personal rhythmic and melodic forms. His first LP, “Louvação” (Worship) , released in 1967, concentrated his particular ways of translating regional components into music, as seen in the renown songs Louvação, Procissão, Roda and Viramundo. In 1963 after meeting his friend Caetano Veloso at the University of Bahia, Gil begins with Caetano a partnership and a movement that contemplated and internationalized music, theater, visual arts, cinema and all of Brazilian art. The so-called Tropicália or Tropicalist movement, involves talented and plural artists such as Gal Costa, Tom Ze, Duprat, José Capinam, Torquato Neto, Rogério Duarte, Nara Leão and others. -

Candomblé Da Bahia Pdf

Candomblé da bahia pdf Continue Religion must not be confused with Candombe. Convenient CandombéCandomblées of BahiaTypeSypecresclasificationAfro-Brazilian religionPrithyoraliora or BabaloraAssociationsociationsorder of our Lady of Good DeathRegionBrazil, Argentina, Paraguay, Venezuela, Uruguay, United States. PortugalOrigin19th century Salvador, BrazilSeparationsCandomblé BantuCandomblé JejCandomblé KetuMembers167.363 (Brazil, 2010)[1]2]2,000 000 (worldwide) Candomblé (Portuguese pronunciation: [kɐ̃ dõmˈblɛ], dancing in the respect of God) is an Afro-Brazilian religion developed in Brazil during the early 19th century. It rises to a process of synchretism between Yoruba's traditional religion in West Australia and the roman Catholic form of Christianity. There is no central authority in control of the movement. Candombé is monoteistic, involved in the revered sprit known as oriented berries who work as intermediary for Supreme So-called Oludumaré. These are often identified both as Yoruba Orishas as well as Roman Catholic saints. Several myths and stories are told about what they orishas. As an oral tradition, it does not contain holy scriptures. Practice at Candombé believes in a Supreme Creator named Oludumaré, who is served by smaller deites, called Orishas. Each practitioner believes they have their own orisha, which controls his destiny and acts as a challenger. Music and dance are important parts of Candomblé ritual, since the dance allows worship to come into track with their orishas. At the ripes, participants made offerings such as minerals, vegetables, and cattle. Candomblé does not include the skeptics of good and evil; every man must fulfill their destiny to fulfill their destiny, regardless of what is there. Candomblé developed among the Afro-Brazilian community among Atlantic slaves in the 16th centuries. -

A RE-CARICATURA DE GILBERTO GIL: ZELBERTO ZEL Cássia

IV ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 28 a 30 de maio de 2008 Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. A RE-CARICATURA DE GILBERTO GIL: ZELBERTO ZEL Cássia Lopes 1 O debate sobre a representação da identidade, principalmente em se tratando de um artista e de um político, não descarta o papel desempenhado pela construção das caricaturas divulgadas pelos meios midiáticos. Esse projeto identitário, envolvendo o coletivo, presume o desenho de uma pessoa com base na partilha de consensos quanto a seus traços fisionômicos e psíquicos, apostando, entretanto, nas deformações obtidas pelo exagero na escolha de uma dada característica, cujo resultado, quase sempre, deságua no burlesco. Se a identidade só faz sentido para quem dela necessite, a partir de determinados contextos de negociação cultural e política, é preciso interrogar que jogo identitário pode ser produzido na recepção das caricaturas realizadas sobre Gilberto Gil, principalmente uma que ganhou mais notoriedade: Zelberto Zel. Palavras-chave: Gilberto Gil, caricatura, identidade, representação, mídias. O humorista Chico Anísio, no programa Chico Anysio show da Rede Globo de Televisão, criou, entre tantos quadros, o personagem Zelberto Zel. A figura montada para a cena humorística foi construída com base no corpo caricato de Gilberto Gil: o político bem intencionado, um vereador, que tinha o seu bordão a repercutir em todo território por onde a Rede Globo espalhava as suas imagens e os ecos das vozes de seus atores: “Soteropolitanos e soteropolitanas, vamos carnavalizar geral!” 2 O efeito risível deste pregão era conquistado pelo recurso do vocativo composto de palavras polissílabas, com as quais se experimentava a pausa, na distensão do tempo, direcionadas aos dois gêneros. -

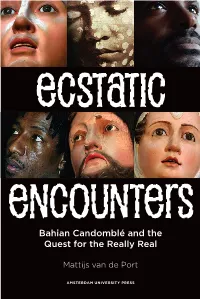

Ecstatic Encounters Ecstatic Encounters

encounters ecstatic encounters ecstatic ecstatic encounters Bahian Candomblé and the Quest for the Really Real Mattijs van de Port AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Ecstatic Encounters Bahian Candomblé and the Quest for the Really Real Mattijs van de Port AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Layout: Maedium, Utrecht ISBN 978 90 8964 298 1 e-ISBN 978 90 4851 396 3 NUR 761 © Mattijs van de Port / Amsterdam University Press, Amsterdam 2011 All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of both the copyright owner and the author of the book. Contents PREFACE / 7 INTRODUCTION: Avenida Oceânica / 11 Candomblé, mystery and the-rest-of-what-is in processes of world-making 1 On Immersion / 47 Academics and the seductions of a baroque society 2 Mysteries are Invisible / 69 Understanding images in the Bahia of Dr Raimundo Nina Rodrigues 3 Re-encoding the Primitive / 99 Surrealist appreciations of Candomblé in a violence-ridden world 4 Abstracting Candomblé / 127 Defining the ‘public’ and the ‘particular’ dimensions of a spirit possession cult 5 Allegorical Worlds / 159 Baroque aesthetics and the notion of an ‘absent truth’ 6 Bafflement Politics / 183 Possessions, apparitions and the really real of Candomblé’s miracle productions 5 7 The Permeable Boundary / 215 Media imaginaries in Candomblé’s public performance of authenticity CONCLUSIONS Cracks in the Wall / 249 Invocations of the-rest-of-what-is in the anthropological study of world-making NOTES / 263 BIBLIOGRAPHY / 273 INDEX / 295 ECSTATIC ENCOUNTERS · 6 Preface Oh! Bahia da magia, dos feitiços e da fé. -

Engraçadinha*, Passagens E Cortes. Nelson Rodrigues Na Televisão

DILMA BEATRIZ ROCHA JULIANO Engraçadinha*, passagens e cortes. Nelson Rodrigues na Televisão. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre. Curso de Pós-graduação em Literatura Brasileira e Teoria Literária, Universidade Federal de Santa Catarina. Orientadora; Prof. Dr^. ANA LUIZA ANDRADE FLORIANOPOLIS 1997 Aos personagens centrais: Cecilia pelo esforço em entender o que eu fazia e dizia; Frederico por incorporar os diálogos, mesmo que de forma transversa; Paulo, o amante, por manter circulando o desejo do texto ao extra-texto, e vice- versa. n Agradecimentos À minha mãe e ao meu pai que me permitiram e mesmo na ausência se fazem presentes nos limites; À Maninha, à Ana e à Rita que me balizam a vida; À Luciene, sobretudo, por ter me autorizado a compartilhar das ‘Letras’; Ao Sr. Lauro e à D. Aracy pelo filho e pelo respeito que me têem; À Suzana como amiga que soube entender a distância que o trabalho impõe; Ao Jorge pela amizade traduzida do espanhol; Ao Artur que sabe ser ‘colega’ e me propiciou contatos; Ao Carlos Gerbase pela pronta atenção e fornecimento do rico material; À Prof* Miriam Grossi pelo inestimável incentivo e afeto; À Prof Maria Lúcia de Barros Camargo por “corrigir” esse trabalho desde a monografia do curso; À Prof Tânia Regina Oliveira Ramos pelo crédito inicial; Em especial, à Prof Ana Luiza Andrade por provar que lidar com a Literatura com seriedade e “rigor científico” pode causar grande prazer. in SUMARIO RESUMO V ABSTRACT vi PELAS MÃOS DE NELSON RODRIGUES: FOLHETIM E TELEVISÃO 7 O ROMANCE-FOLHETIME NELSON RODRIGUES 19 OS FOLHETINS VINDOS DO ESTRANGEIRO 21 OS FOLHETINS DE NELSON RODRIGUES 35 ENGRAÇADINHA: MARCO FOLHETINESCO 44 Cronos na Dimensão Rodrigueana 49 As Aventuras no Registro das Farsas 54 Do Romântico Erotismo à Evidência do Sexo 59 REPETINDO E ATUALIZANDO 64 TELEVISÃO: UM BEM OU UM MAL SIMBÓLICO? 69 TELEVISÃO NO BRASIL 71 TELEDRAMATURGIA 84 A CULTURA EA INDÚSTRIA DA CULTURA 97 TELEVISÃO COMO BEM SIMBÓLICO 108 E A PALAVRA SE FEZ IMAGEM.. -

Gender and Race in the Making of Afro-Brazilian Heritage by Jamie Lee Andreson a Dissertation S

Mothers in the Family of Saints: Gender and Race in the Making of Afro-Brazilian Heritage by Jamie Lee Andreson A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Anthropology and History) in the University of Michigan 2020 Doctoral Committee: Professor Paul Christopher Johnson, Chair Associate Professor Paulina Alberto Associate Professor Victoria Langland Associate Professor Gayle Rubin Jamie Lee Andreson [email protected] ORCID iD: 0000-0003-1305-1256 © Jamie Lee Andreson 2020 Dedication This dissertation is dedicated to all the women of Candomblé, and to each person who facilitated my experiences in the terreiros. ii Acknowledgements Without a doubt, the most important people for the creation of this work are the women of Candomblé who have kept traditions alive in their communities for centuries. To them, I ask permission from my own lugar de fala (the place from which I speak). I am immensely grateful to every person who accepted me into religious spaces and homes, treated me with respect, offered me delicious food, good conversation, new ways of thinking and solidarity. My time at the Bate Folha Temple was particularly impactful as I became involved with the production of the documentary for their centennial celebrations in 2016. At the Bate Folha Temple I thank Dona Olga Conceição Cruz, the oldest living member of the family, Cícero Rodrigues Franco Lima, the current head priest, and my closest friend and colleague at the temple, Carla Nogueira. I am grateful to the Agência Experimental of FACOM (Department of Communications) at UFBA (the Federal University of Bahia), led by Professor Severino Beto, for including me in the documentary process.