Wissenschaftskolleg Zu Berlin Jahrbuch 1986/87

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

9781469658254 WEB.Pdf

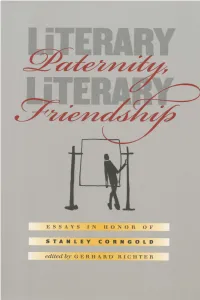

Literary Paternity, Literary Friendship From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Literary Paternity, Literary Friendship Essays in Honor of Stanley Corngold edited by gerhard richter UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 125 Copyright © 2002 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Richter, Gerhard. Literary Paternity, Liter- ary Friendship: Essays in Honor of Stanley Corngold. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. doi: https://doi.org/ 10.5149/9780807861417_Richter Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Richter, Gerhard, editor. Title: Literary paternity, literary friendship : essays in honor of Stanley Corngold / edited by Gerhard Richter. Other titles: University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures ; no. 125. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [2002] Series: University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures | Includes bibliographical references. Identifiers: lccn 2001057825 | isbn 978-1-4696-5824-7 (pbk: alk. paper) | isbn 978-1-4696-5825-4 (ebook) Subjects: German literature — History and criticism. -

Autographen-Auktion 1. Oktober 2011

26. AutogrAphen-Auktion A u 1. oktober 2011 T o g r A p H Los |168 E n - A s u p A K ni T E n – Jo i o n ha nn i. 1.10. 2011 A x E L Los 542 | Hermann Löns s c Axel Schmolt | Autographen-Auktionen H M 47807 Krefeld | steinrath 10 o Telefon (02151) 93 10 90 | Telefax (02151) 93 10 9 99 L E-Mail: [email protected] T AutogrAphen-Auktion hier die genaue Anschrift für ihr Autographen-Auktionen Autographen inhaltsverzeichnis navigationssystem: Bücher Dokumente 47807 Krefeld | steinrath 10 Fotos Los-nr. g eschichte – Europäische Königshäuser 1 - 187 (sammlung peter Michielsen, utrecht, niederlande) Krefeld A 57 Auktionshaus Schmolt Richtung – napoleonische Zeitdokumente 188 - 198 Richtung am besten über die A 44 Abfahrt Essen – Deutsche Länder (ohne preußen) 199 - 219 Venlo Krefeld-Fischeln Meerbusch-Osterath✘ – preußen und Kaiserreich bis 1914 220 - 247 – i. Weltkrieg und Deutsche Marine 248 - 253 A 44 – Weimarer republik 254 - 265 A 44 – nationalsozialismus und ii. Weltkrieg 266 - 344 – Deutsche geschichte seit 1945 345 - 377 A 61 – geschichte des Auslands bis 1945 378 - 407 A 52 A 52 – geschichte des Auslands seit 1945 408 - 458 Düsseldorf – Kirche-religion 459 - 467 Mönchengladbach Neuss Literatur 468 - 603 Richtung A 57 Roermond Musik 604 - 869 – oper-operette (sänger/-innen) 870 - 945 Richtung Richtung Bühne - Film - tanz 946 - 1035 Koblenz Köln Bildende kunst 1036 - 1182 A 57 Wissenschaft 1183 - 1235 Autographen-Auktionen – Forschungsreisende und geographen 1236 - 1241 Axel Schmolt Steinrath 10 Luftfahrt 1242 - 1252 ✘ Kölner Straße Weltraumfahrt 1253 - 1258 A 44 Ausfahrt Sport 1259 - 1284 Osterath A 44 Kreuz Widmungsexemplare - Signierte Bücher 1285 - 1310 Meerbusch Richtung Krefelder Straße Mönchengladbach Sammlungen - konvolute 1311 - 1339 A 57 Autographen-Auktion am Samstag, den 1. -

Download PDF Version

Russia Russia e-catalogue Jointly offered for sale by: ANTIL UARIAAT FOR?GE> 50 Y EARSUM @>@> Extensive descriptions and images available on request All offers are without engagement and subject to prior sale. All items in this list are complete and in good condition unless stated otherwise. Any item not agreeing with the description may be returned within one week after receipt. Prices are EURO (€). Postage and insurance are not included. VAT is charged at the standard rate to all EU customers. EU customers: please quote your VAT number when placing orders. Preferred mode of payment: in advance, wire transfer or bankcheck. Arrangements can be made for MasterCard and VisaCard. Ownership of goods does not pass to the purchaser until the price has been paid in full. General conditions of sale are those laid down in the ILAB Code of Usages and Customs, which can be viewed at: <http://www.ilab.org/eng/ilab/code.html> New customers are requested to provide references when ordering. Orders can be sent to either firm. Antiquariaat FORUM BV ASHER Rare Books Tuurdijk 16 Tuurdijk 16 3997 MS ‘t Goy 3997 MS ‘t Goy The Netherlands The Netherlands Phone: +31 (0)30 6011955 Phone: +31 (0)30 6011955 Fax: +31 (0)30 6011813 Fax: +31 (0)30 6011813 E–mail: [email protected] E–mail: [email protected] Web: www.forumrarebooks.com Web: www.asherbooks.com www.forumislamicworld.com cover image: no. 23 v 1.0 · 21 July 2020 Travelling in Russia in 1835: Russia through the eyes of an Utrecht professor 1. ACKERSDIJCK, Jan. -

Animals and Humans in German Literature, 1800-2000

Animals and Humans in German Literature, 1800-2000 Animals and Humans in German Literature, 1800-2000: Exploring the Great Divide Edited by Lorella Bosco and Micaela Latini Animals and Humans in German Literature, 1800-2000: Exploring the Great Divide Edited by Lorella Bosco and Micaela Latini This book first published 2020 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2020 by Lorella Bosco, Micaela Latini and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-5854-1 ISBN (13): 978-1-5275-5854-0 TABLE OF CONTENTS Introduction .............................................................................................. vii Exploring the Great Divide. Animals and Humans in the German- Language Literature Lorella Bosco and Micaela Latini Chapter One ................................................................................................ 1 Hounds, Horses and Elephants in Heinrich von Kleist’s Drama Penthesilea Grazia Pulvirenti and Renata Gambino Chapter Two ............................................................................................. 27 The Woman and the Snake/The Woman as a Snake. The Ophidian Feminine -

Rahmer: Das Kleist-Problem

Das Kleist Problem auf Grund neuer Forschungen zur Charakteristik und Biographie Heinrich von Kleists von S. Rahmer. Berlin. Druck und Verlag von Georg Reimer. 1903. Motto: Denn die Erscheinung, die am meisten bei der Betrachtung eines Kunstwerks rührt, ist, dünkt mich, nicht das Werk selbst, sondern die Eigen- tümlichkeit des Geistes, der es hervor- brachte, und der sich in unbewußter Freiheit und Lieblichkeit darin ent- faltet. (H. v. Kleist an Fouqué, d. 25. IV. l811.) Vorwort. Trotz des reichhaltigen biographischen Materials, das über den Dichter Heinrich von Kleist in jahrzehntelanger mühseliger Arbeit gesammelt worden ist, ist er auch heut noch ein ungelöstes psychologisches Problem. Die literarhistorische Forschung hat den bequemen Ausweg gewählt, seiner Lebensbeschreibung gewissermaßen einen pathologischen Zuschnitt zu geben und hat aus dem deutschen Dichter und preußischen Helden einen erblich Belasteten und psychisch Gestörten gemacht, der in völliger geistiger Umnachtung zu Grunde ging. Die Berechtigung unserer Studie, die vom medizinisch-psychiatrischen Standpunkt diese Auffassung nachprüfen will, kann nicht in Abrede gestellt werden; auch das gerichtliche Forum appelliert an das ärztliche Gutachten in Fällen, wo geistige Störung und verminderte Zurechnungsfähigkeit [IV] vermutet wird. Ein gewisses Zugeständnis sehe ich auch von vornherein darin, daß grade in der Diskussion Kleistscher Dichtungen (Penthesilea) von autoritativer Seite die psychiatrische Ausbildung des Literaturhistorikers gefordert worden ist. Da psychiatrische Studien ohne allgemeine medizinische Vorkenntnisse und entsprechende Ausbildung eine Unmöglichkeit sind, so müssen wir darin die Anerkennung sehen, daß die medizinisch-psychiatrische Literaturbetrachtung der rein literarischen Forschung wesentliche Forderung bringen kann. Die neurologisch-psychiatrische Forschung sieht in derartigen Studien, die sich auf der Grenzlinie von Medizin und Literatur bewegen, nicht nur ihr gutes Recht, sondern sie sucht in denselben auch ihren eigenen Vorteil. -

Dem Morgenrot Entgegen

Anton Dannat DEM MORGENROT ENTGEGEN Die Revolution von 1848 und die Anfänge der revolutionär- sozialistischen Bewegung Dinslaken, Jdezember 2020 Exemplar No. gewidmet Feliks Dserschinski, dem Revolutionär und 'Schild der Revolution' 3 Inhaltsverzeichnis Zeittafel................................................................................................5 Abkürzungen.........................................................................................7 Glossar.................................................................................................8 Einführung............................................................................................9 1. Vormärz..........................................................................................11 Die europäischen Mächte 1815-1848 11 Nationenbildung 14 Deutsche Zustände 16 Die Karlsbader Beschlüsse 18 Nationalismus und Volksvereine 19 Aufschwung der kapitalistischen Produktion 20 Staatliche und lokale Herrschaft 28 Die bürgerliche Familie als Idealbild 29 Aufschwung von Bildung und Wissenschaft 30 Krise der Religion-Die deutschkatholische Bewegung 33 Die intellektuelle Opposition erwacht 35 Die utopischen Sozialisten Westeuropas 37 Die britische Chartisten-Bewegung 38 Der französische Sozialismus 43 Das Junge Deutschland 43 Der Bund der Geächteten 45 Der Bund der Gerechten 46 Rheinische Zeitung und Kommunistisches Korrespondenz-Komitee 51 Die Gründung des Kommunisten-Bundes 53 2. Die Revolution in Paris.......................................................................61 -

Content and Introduction

å KARL MARX FRIEDRICH ENGELS GESAMTAUSGABE (MEGA) DRITTE ABTEILUNG BRIEFWECHSEL BAND 11 HERAUSGEGEBEN VON DER INTERNATIONALEN MARX-ENGELS-STIFTUNG AMSTERDAM KARL MARX FRIEDRICH ENGELS BRIEFWECHSEL JUNI 1860 BIS DEZEMBER 1861 TEXT Bearbeitet von Rolf Dlubek und Vera Morozova Unter Mitwirkung von Galina Golovina und Elena Vasˇcˇenko AKADEMIE VERLAG 2005 Internationale Marx-Engels-Stiftung Vorstand Kirill Anderson, Dieter Dowe, Jaap Kloosterman, Herfried Münkler Redaktionskommission Georgij Bagaturija, Beatrix Bouvier, Terrell Carver, Galina Golovina, Lex Heerma van Voss, Jürgen Herres, Götz Langkau, Manfred Neuhaus, Teinosuke Otani, Fred E. Schrader, Ljudmila Vasina, Carl-Erich Vollgraf, Wei Jianhua Wissenschaftlicher Beirat Shlomo Avineri, Gerd Callesen, Robert E. Cazden, Iring Fetscher, Eric J. Fischer, Patrick Fridenson, Francesca Gori, Andrzej F. Grabski, Carlos B. Gutie´rrez, Hans-Peter Harstick, Fumio Hattori, Eric J. Hobsbawm, Hermann Klenner, Michael Knieriem, Jürgen Kocka, Nikolaj Lapin, Hermann Lübbe, Michail Mcˇedlov, Teodor Ojzerman, Bertell Ollman, Tsutomu Ouchi, Pedro Ribas, Bertram Schefold, Wolfgang Schieder, Hans Schilar, Walter Schmidt, Gareth Stedman Jones, Jean Stengers, Shiro Sugihara, Immanuel Wallerstein, Zhou Liangxun Dieser Band wurde durch die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung im Akademienprogramm mit Mitteln des Bundes (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und des Landes Berlin (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur) gefördert. ISBN 3-05-004180-3 Akademie Verlag GmbH, Berlin 2005 Das eingesetzte Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil des Buches darf ohne Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. -

The Flexner Report of 1910 and Its Impact on Complementary and Alternative Medicine and Psychiatry in North America in the 20Th Century

Hindawi Publishing Corporation Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 647896, 10 pages doi:10.1155/2012/647896 Research Article The Flexner Report of 1910 and Its Impact on Complementary and Alternative Medicine and Psychiatry in North America in the 20th Century Frank W. Stahnisch and Marja Verhoef Department of Community Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Calgary, Teaching Research and Wellness Building, 3E41, 3280 Hospital Drive N.W., Calgary, AB, Canada T2N 4Z6 Correspondence should be addressed to Frank W. Stahnisch, [email protected] Received 17 September 2012; Accepted 28 November 2012 Academic Editor: Melzer Jorg¨ Copyright © 2012 F. W. Stahnisch and M. Verhoef. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. America experienced a genuinely vast development of biomedical science in the early decades of the twentieth century, which in turn impacted the community of academic psychiatry and changed the way in which clinical and basic research approaches in psychiatry were conceptualized. This development was largely based on the restructuring of research universities in both of the USA and Canada following the influential report of Johns Hopkins-trained science administrator and politician Abraham Flexner (1866–1959). Flexner’s report written in commission for the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching in Washington, DC, also had a major influence on complementary and alternative medicine (CAM) in psychiatry throughout the 20th century. This paper explores the lasting impact of Flexner’s research published on modern medicine and particularly on what he interpreted as the various forms of health care and psychiatric treatment that appeared to compete with the paradigm of biomedicine. -

Germany 1818–1848

Germany 1818–1848 In the person of Louis XVIII the dynasty returnedtoFrance which had governed the country since the 16th century.Through the peace of Paris of May1814the great powers confirmed the territorial extension the monarchyhad possessed at its fall in 1792.The Kinghimself emphasized the uninterrupted existenceof the monarchysince Saint-Louis, and Jacques-Claude Beugnot equated the impo- sition of the Charte constitutionnelle with the bestowal of privileges by the French Kingsofthe Middle Ages. As to the restoration in Germanythe contemporaries could scarcelyhavefound adequate parallels in history and onlyinasmall num- ber of cases was there aquestion of reinstatement of dynasties. There had been no revolution and if monarchies had disappeared, it wasdue to the influenceof Napoleon and was carried through by wayofinternational treaties and Imperial legislation. The imposition of constitutions since 1814served to consolidatemo- narchies which in many cases had greatlyexpanded at the Napoleonic period. To the majorityofthe citizens of Baden, for example, Grand Duke Charles Frederick was anew monarch. The sameistrue for agreat manycitizens of Bavaria and Württembergand their rulers. The inhabitants of the formerecclesiastical terri- tories on the Rhine were, in one blow,transformed into subjects of the protestant house of Hohenzollern. In the German states restoration aimed less at areturn to the past than at the consolidation of divine right monarchyinthe present.Not- withstanding the undeniable attemptsatceremonial and ideological revival of historical memories the policy of restoration sought in the first place to meet the requirements of the future. After the fall of Napoleon, Europe was in need of political stability and of securitiesagainst acontinuation of war and revolu- tion. -

Review Article the History of Inpatient Care in German Departments Focussing on Natural Healing

Hindawi Publishing Corporation Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 521879, 8 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/521879 Review Article The History of Inpatient Care in German Departments Focussing on Natural Healing André-Michael Beer,1 Bernhard Uehleke,2 and Karl Rüdiger Wiebelitz3 1 Department of Naturopathy, Blankenstein Hospital, Im Vogelsang 5-11, 45527 Hattingen, Germany 2 HfG Hochschule fur¨ Gesundheit und Sport, Germany Hochschule fur¨ Gesundheit und Sport, Vulkanstr. 1, 10367 Berlin, Germany 3 Clinic for Children and Adolescents, Prignitz Hospital, Dobberzinerstrasse 112, 19348 Perleberg, Germany Correspondence should be addressed to Andre-Michael´ Beer; [email protected] Received 28 August 2012; Revised 15 January 2013; Accepted 14 February 2013 Academic Editor: Thomas Ostermann Copyright © 2013 Andre-Michael´ Beer et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. We describe historic developments of inhouse facilities for natural healing in this paper, which were mainly located in German speaking regions. The naturopathic movement is a relabeling of the hydropathic movement in Germany, which was supported by a considerable proportion of the population in Germany during the mid 19th century. Due to the fact that hydropathic treatments were provided by nonmedical healers, discriminated as “quacks”, there was continuous hostility between hydropathy/naturopathy and medicine. However, among the many establishments providing inhouse treatment for acute and chronic diseases over weeks there were some which were controlled by medical doctors in the 20th century and some which were implemented by government. -

Neue Deutsche Filme 76/77

27. Internationale Filmfestspiele Neue deutsche Filme Berlin 24.6.-5. 7.1977 76/77 - Filmmesse - 7. Internationales Forum des Jungen Films HEINRICH Heinrich gel die Erfüllung, die das Leben ihm verweigert hatte - der einzige Moment von Vollkommenheit. Einfache Menschen, Tagelöhner haben diesen Tod beobachtet, mit dem Kleist Heinrich unsterblich wurde. 'Eine Beschwörung jenes Heinrich von Kleist, Schriftstellers der Romantik, dessen Marquise von 0' Eric Rohmer fürs Kino Produktion: Regina Ziegler Filmproduktion, Berlin / WDR, adaptierte. Eine Beschwörung, wie gesagt, keine historische Re• Köln. Regie: Helma Sanders. Buch:Helma Sanders, nach Do• konstruktion. 'Wie alle Deutschen meiner Generation', sagt kumenten, Briefen und Schriften Heinrich von Kleists. Ka• Helma Sanders, 'bin ich auf der Suche nach einer Identität. mera: Thomas Mauch; Wolfgang Knigge, Michael Thiele. Wir sollen uns zurechtfinden in einer Welt, in der wir uns zer• Schnitt: Margot Löhlein, Gabriele Unverdross. Musik: Johann stückelt fühlen, in einer enttäuschenden Gesellschaft, mit der Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van wir keinen Kontakt finden, und wenn wir uns mit den Proble• Beethoven. Ton: Gunter Kortwich; Harry Rausch, Wolf-Diet• men der Kreativität herumschlagen, erliegen wir nur allzu oft rich Peters. Ausstattung: Götz Hey mann, Günther Naumann. den Verführungen zum Herumirren, zur Unruhe, zum Tod. Kostüme: Barbara Baum, Marlies Kosan. Regieassistenz: Ga• Die kulturellen Wurzeln dieser gegenwärtigen Krankheit unsers briele Presber. Dramaturgie: Volker Canaris. Produzent: Re• Jahrhunderts gehen zurück bis in die Romantik Kleists. Das gina Ziegler. Darsteller: Heinrich Giskes (Heinrich von Kleist Deutschland Hitlers ebenso wie das heutige Deutschland haben Grischa Huber (Ulricke von Kleist) Hannelore Hoger (Hen• ihren Ursprung im Europa vom Anfang des 19. -

Karl Follen: a Re-Appraisal and Some New Biographical Materials

KARL FOLLEN: A RE-APPRAISAL AND SOME NEW BIOGRAPHICAL MATERIALS By HEINRICH SCHNEIDER The name of Karl Follen (1796-1840) is one of the best known in the history of American-German relations and has been highly respected on two continents for a long time. Follen's reputation began with his success in winning public recognition in his adopted land for the ideas and ideals which he taught to students, expounded in lectures and literary writings, and which seemed to direct his own conduct. Consequently, he has been considered an embodiment of many of the best characteristics distinguishing those German refugees from political reaction, who as martyrs of their convictions came to America during the first half of the nineteenth century, before the immigration wave of the forty-eighters. Later he was mainly identified with the introduction of systematic academic instruction in German language and literature and commended for his still usable textbooks. Although the importance of this branch of study within American education is better appreciated at present than ever, Follen's merits in this regard are more of a methodological than of an ideological significance. It is the idealism he preached and he tried to live that deserves more of our attention today. In recent years, however, several efforts have been made to mar the sympathetic Follen picture of a personality of high ideals and strong moral principles. Some endeavors have been aimed at an almost complete reversal of the portrait sketched by the older generations of American and German scholars and critics who saw an idealistic individualist in Follen and pre- sented his personality in this vein.