Puy-L'évêque Ancienne Tour Épiscopale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Souillac Gourdon

LE LOT SANS VOITURE LE LOT SANS VOITURE SOUILLAC - GOURDON 6 circuits de découverte sans ST-DENIS-LES-MARTEL voiture des grands sites du Lot SOUILLAC La Dordogne ST-CÉRÉ ROCAMADOUR GOURDON LACAPELLE-MARIVAL LABASTIDE-MURAT FIGEAC Le Célé ORNIAC PUY L’ÉVÊQUE CAHORS ST-CIRQ-LAPOPIE Le Lot CAJARC BACH LALBENQUE SOUILLAC GOURDON Vous n'avez pas de voiture mais souhaitez découvrir ce département qui offre une diversité exceptionnelle d'espaces Itinéraire en TRAIN de Souillac à Gourdon et de sites : voici une proposition de circuits faite pour vous ! >> TRAIN TER OU INTERCITÉS, LIGNE PARIS-TOULOUSE TRAJET DIRECT Vous avez aimé ? £ DÉPART 3 DURÉE GCOÛT Retrouvrez aussi : Gare SNCF 15 minutes 5,40€ / pers. de Souillac (25,7 km) par trajet Cahors - St Cirq Lapopie St Cirq Lapopie - Figeac Figeac - Rocamadour a HORAIRES Rocamadour - Souillac Gourdon - Cahors LUNDI AU VENDREDI 6h40, 7h41, 9h42, 14h55, 17h55, 19h30 sur www.tourisme-lot.com SAMEDI 6h55, 8h55, 14h55, 19h30, 20h55 DIMANCHE & FÉRIÉS 8h55, 10h55, 16h55, 18h55, 19h30 PARTAGEZ VOS PHOTOS ⚠ Les horaires et tarifs sont susceptibles d'être modifiés, il est préférable AVEC #TOURISMELOTDORDOGNE ! de les confirmer sur le site TER.Occitanie Achetez votre billet sur www.ter.sncf.com/occitanie/acheter Souillac Entre Rocamadour et Sarlat, lieu privilégié à la croisée du chemin Paris/Toulouse et des voies navigables de la Dordogne, elle a été marquée par l’histoire des gabariers. Aujourd’hui cette petite ville d’environ 3 500 habitants, est appréciée Entre Quercy et Périgord, Gourdon capitale de la pour son patrimoine bâti Bouriane, campe sur sa butte. Depuis l'esplanade du et son environnement. -

Structure : St Médard Catus-Pontcirq NADAL-Crayssac-Caillac- Luzech CERFS

Fédération Départementale des Chasseurs du Lot Décision du 29 Avril 2020 fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel Campagne 2020/2021 Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Lot Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ; Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ; Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; Vu l’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020/2021 dans le département du Lot ; Vu l’arrêté préfectoral fixant le plan de chasse global dans le département du Lot ; Vu les décrets et arrêtés du 18 mai 2020 ainsi que le Conseil d’Administration du 25 mai 2020 fixant les montants des bracelets de marquage des espèces chevreuil, cerf et daim ; Vu les avis des participants au comité de pilotage PEFC (DDT, ONF, OFB, CRPF, Chambre d’Agriculture, Louvetiers, Gardes Particuliers, Syndicat des Forestiers, FDC) DECIDE Structure : St Médard Catus-Pontcirq NADAL-Crayssac-Caillac- Luzech CERFS 280_CF11 est autorisé, sur le(s) terrain(s) où il est détenteur du droit de chasse, à prélever le nombre de tête de grand gibier conformément aux renseignements figurant sur l’extrait du tableau ci-dessous : Commune: SAINT-MEDARD, CAILLAC, CRAYSSAC, LUZECH, PONTCIRQ Minimum à Attribution Nombre de Espèce N° de Bracelets réaliser maximale bracelets été CHEVREUIL - bracelets N° CERF CEM 96 à 104 9 BICHE CEF 98 à 106 9 CERF CEI 64 à 72 9 INDIFFERENCIE DAIM 1 Décision d’attribution de plan de chasse individuel annuel – FDC 46 Article 1 (Le cas échéant pour ACCA) Si le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique l’exige, une partie du plan de chasse pourra être réalisée dans la réserve de chasse suivant votre demande. -

VAP N°28-06/15.Indd

LE JOURNAL DES PRADINOIS Printemps - Été 2015 Printemps 28 PAGE 4 I Les actions de vos élus PAGE 12 I Ça bouge à l'Escale ! PAGE 18 Prad'in Live NUMÉRO I Le journal des Pradinois Le mot Sommaire Couverture : préparation du Prad'in Live de la rédaction Photo © André Estardié Le printemps et l’été sont les périodes les plus Élections départementales I 4 dynamiques du calendrier. À l'heure où les Actualités animations dans Pradines se succèdent : repas Point des élus I 5 de voisins, fêtes votives, kermesses, vide- P. 4 Le budget I 8 grenier et feux d'artifi ces... nous souhaitons rendre hommage aux associations ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur cœur pour apporter À l'EHPAD I 10 de la vie à la commune. Afi n d'illustrer le plaisir que nous avons partagé grâce aux 4 Social Ça bouge à l'Escale I 12 journées du festival Prad'in Live, un grand P. 10 retour en images lui est consacré dans ce Vivre@Pradines. Les bénévoles de l'EHPAD sont également à l'honneur dans notre page « Social ». Education ALAÉ : coup de projecteur sur Très attendu, le nouveau site internet de la l'accueil dans les écoles I 14 ville est enfi n actif. Cette première version P. 14 s'enrichira au fi l des mois avec le transfert de toutes les données utiles. Découvrez-le p. 16. Le concours photos « Pradines en images » “pradines.fr” fait peau neuve I 16 est lancé, il a pour thème « Lumières sur Vi e Pradines ». -

Vivre À Catus

Journal d’informationsCATUS .COM Janvier 2018 municipales de Catus (46) Édito du Maire.......................................................................................... p. 2 SOMMAIRE Site internet.............................................................................................. p. 2 Vivre à Catus .................................................................................... p. 3 à 10 État civil 2017.......................................................................................... p. 11 Ça s’est passé en 2017.......................................................................... p. 12 1 Éditorial Catus.com Janvier 2018 Mentions légales La société Directeur de la publication : Claude TAILLARDAS se renouvelle, Responsable de la rédaction : Laurent NOTZON Enquêtes & rédaction : et Catus n’y Gilles BORIE Conception & Impression : échappe pas. S. BATS Siret 510 008 287 00029 e nombreux nouveaux venus se sont beaucoup travaillé, d’avoir réussi à faire installés sur le territoire communal. reconnaître Catus comme un des trois pôles Tirage : 500 exemplaires DQuelles sont leurs attentes ? Au fil d’équilibre du Grand Cahors. Cela implique des pages de ce journal, nous allons de conserver une offre minimale, tant en Journal annuel gratuit rechercher ces demandes, et essayer de ne peut être vendu commerces, qu’en services recherchés par comprendre ce que vivre à Catus implique. tous les catussiens et les populations de son Quels sont les acteurs économiques de bassin de vie. Plus que jamais l’avenir de cette commune ? Et parmi eux, les Catus ne peut se concevoir qu’en unissant agriculteurs. Qui sont-ils ? Quelles sont nos efforts dans l’adhésion et la construction leurs espoirs ? Quel est leur avenir ? des nouveaux challenges qu’implique notre Cette fin d’année, au niveau de ce mandat, rang dans l’espace des nouveaux territoires. est l’occasion pour moi de faire le point sur Je vous l’ai déjà dit et je le répète, au bout Flash info le chemin parcouru et les buts que nous de six mandats de Maire, je n’en briguerai nous étions fixés. -

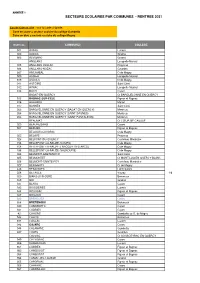

Secteurs CLG Par Commune 2021 V2

ANNEXE 1 SECTEURS SCOLAIRES PAR COMMUNES - RENTREE 2021 Cas de Cahors ville : voir la carte ci-jointe. Zone en jaune = secteur scolaire du collège Gambetta Zone en bleu = secteur scolaire du collège Magny Insee rac. COMMUNES COLLEGE 001 ALBAS Luzech 002 ALBIAC Gramat 003 ALVIGNAC Gramat ANGLARS Lacapelle Marival 005 ANGLARS-JUILLAC Prayssac 006 ANGLARS-NOZAC Gourdon 007 ARCAMBAL O de Magny 009 ASSIER Lacapelle-Marival 010 AUJOLS O de Magny 011 AUTOIRE Saint Céré 012 AYNAC Lacapelle-Marival 013 BACH Cajarc BAGAT-EN-QUERCY Cf BARGUELONNE EN QUERCY 015 BAGNAC-SUR-CELE Figeac et Bagnac 016 BALADOU Martel 017 BANNES Saint Céré 263 BARGUELONNE EN QUERCY (BAGAT EN QUERCY) Montcuq 263 BARGUELONNE EN QUERCY (SAINT DAUNES) Montcuq 263 BARGUELONNE EN QUERCY (SAINT PANTALEON) Montcuq BEAUMAT Cf CŒUR DE CAUSSE 020 BEAUREGARD Cajarc 021 BEDUER Figeac et Bagnac BEGOUX (CAHORS) O de Magny 022 BELAYE Prayssac 023 BELFORT-DU-QUERCY Castelnau Montratier 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (COURS) O de Magny 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (LAROQUE DES ARCS) O de Magny 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (VALROUFIE) O de Magny 024 BELMONT-BRETENOUX Saint Céré 025 BELMONTET Cf MONTCUQ EN QUERCY BLANC 026 BELMONT-SAINTE-FOY Castelnau Montratier 027 BERGANTY O. de Magny 338 BESSONIES Latronquière 028 BETAILLE Vayrac 1/6 029 BIARS-SUR-CERE Bretenoux 030 BIO Gramat 031 BLARS Cajarc 032 BOISSIERES Luzech 035 BOUSSAC Figeac et Bagnac 037 BOUZIES Cajarc 039 BRENGUES Cajarc 038 BRETENOUX Bretenoux 040 CABRERETS Cajarc 041 CADRIEU Cajarc 42 CAHORS Gambetta ou O. de Magny 043 CAHUS Bretenoux 044 CAILLAC Luzech 045 CAJARC Cajarc 046 CALAMANE Gambetta 047 CALES Gourdon CALVIAC Cf SOUSCEYRAC EN QUERCY 049 CALVIGNAC Cajarc 050 CAMBAYRAC Luzech 051 CAMBES Figeac et Bagnac 052 CAMBOULIT Figeac et Bagnac 053 CAMBURAT Figeac et Bagnac 054 CANIAC-DU-CAUSSE Gramat 055 CAPDENAC Figeac et Bagnac 056 CARAYAC Cajarc 057 CARDAILLAC Figeac et Bagnac Insee rac. -

Domaine Du Théron Cahors Malbec Prestige

HB Wine Merchants presents wines from: Domaine du Théron FRANCE Domaine du Théron Cahors Malbec Prestige AOP Cahors Brand Highlights • Family owned and operated by Pelvillain Freres • 100% Malbec, not a blend as most are blended with Merlot • This domaine was established in 1973, two years after the region became AOC The Estate The domaine is situated in the village of Prayssac in the valley of Lot. It is here that the terroir allows the Malbec to offer a more open texture and soft fleshy character. This is one of three estates owned by the Pelvillain family, who has roots in viticulture in this region dating back to the 19th century. They also have a state of the art winery in Albas overlooking the Lot River and consistently invest in the best equipment and have over 300 French-oak barrels in their aging cellars. Wine Making The Malbec grapes are planted on limestone and clay soils with cover grasses planted between the rows to control vigor and limit yields. The 30 HL/HA production creates a wine of incredible concentration with deep dark color that defines Cahors as a region. The grapes are harvested in the early morning, destemmed and lightly crushed. Maceration and fermentation takes place in temperature controlled stainless steel tanks. Once the primary fermentation is complete the wines are racked to different stainless steel tanks where they complete ML fermentation. The wines are then aged in barrique for about 12 months, one third of which is new wood from a variety of coopers. The best barrels are selected and blended into the Cuvée Prestige which is their top cuvée and released after another year or more of refinement in the bottle. -

Guide Pèlerins

GUIDE PÈLERINS GR®65 - GR®651 - GR®36/46 LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE DE LIMOGNE-EN-QUERCY À MONTLAUZUN e Lot ouvre ses chemins aux pèlerins en marche vers L Saint-Jacques-de-Compostelle. Le sud du département est traversé d’est en ouest par la Via Podiensis, ou voie du Puy-en-Velay, aujourd’hui devenue GR®65. Il se trouve aussi à la croisée de 2 itinéraires supplémentaires : le GR®651, variante de la vallée du Célé, et le GR®46 venant de Rocamadour. GR®65 u St Jean-de-Laur/Limogne-en-Quercy 9 km u Limogne-en-Quercy/Varaire 8 km u Varaire/Vaylats 9 km u Vaylats/Flaujac-Poujols 20 km u Flaujac-Poujols/Cahors 9 km GR®651 u Cahors/Labastide-Marnhac 12 km u Labastide-Marnhac/Lascabanes 12 km u Marcilhac-sur-Célé/Cabrerets 19 km u Lascabanes/Montcuq 9 km u Cabrerets/Conduché 5 km u Montcuq/Montlauzun 7 km u Conduché/Bouziès 2 km GR®36/46 GR®36 u Bouziès/St Cirq Lapopie 4 km u Bouziès/Pasturat 12 km u St Cirq Lapopie/Concots 9 km u Pasturat/Vers 6 km u Concots/Bach 8 km u Vers/Cahors 21 km u Bach/Cahors 17 km De Limogne-en-Quercy à Montlauzun 4 étapes majeures Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy est un bourg typique des Causses du Quercy et possède un important patrimoine vernaculaire. Dolmens, murets de pierre sèche, lavoirs et croix de chemin sont nombreux, visibles au hasard des chemins. Ses commerces, ses restaurants et ses terrasses lui donnent des airs de petite ville, avec une particularité : un marché aux truffes d’été du 1er dimanche de juin à mi-août, et un marché aux truffes d’hiver le vendredi de décembre à mars (10h30). -

CAHORS ST-CIRQ-LAPOPIE Le Lot CAJARC

LE LOT SANS VOITURE LE LOT SANS VOITURE CAHORS - ST CIRQ LAPOPIE 6 circuits de découverte sans ST-DENIS-LES-MARTEL voiture des grands sites du Lot SOUILLAC La Dordogne ST-CÉRÉ ROCAMADOUR GOURDON LACAPELLE-MARIVAL LABASTIDE-MURAT FIGEAC Le Célé ORNIAC PUY L’ÉVÊQUE CAHORS ST-CIRQ-LAPOPIE Le Lot CAJARC BACH LALBENQUE CAHORS ST-CIRQ-LAPOPIE Vous n'avez pas de voiture mais souhaitez découvrir ce département qui offre une diversité exceptionnelle d'espaces Découvrir la Vallée du Lot en BUS depuis Cahors et de sites : voici une proposition de circuits faite pour vous ! jusqu’au village perché de St-Cirq-Lapopie >> BUS TER - LIGNE 889 (CARS DELBOS) Vous avez aimé ? £ DÉPART 3 DURÉE GCOÛT € Retrouvrez aussi : Gare SNCF 45 minutes 6,70 / pers. de Cahors (25,4 km) par trajet St Cirq Lapopie - Figeac Figeac - Rocamadour Rocamadour - Souillac a HORAIRES Souillac - Gourdon Gourdon - Cahors 6h, 9h, 12h34, 17h27, 18h51, 20h28 LUNDI AU VENDREDI (du Lun au Jeu un horaire supp. à 20h20) sur www.tourisme-lot.com SAMEDI 6h, 9h, 12,34, 20h28 DIMANCHE & FÉRIÉS 9h, 14h10, 18h30, 20h28 PARTAGEZ VOS PHOTOS ⚠ Les horaires et tarifs sont susceptibles d'être modifiés, il est préférable AVEC #TOURISMELOTDORDOGNE ! de les confirmer sur le site TER.Occitanie Achetez votre billet sur www.ter.sncf.com/occitanie/acheter Cahors De la place du marché en passant par les terrasses du boulevard Gambetta, Cahors la capitale du Lot conjugue ambiance méridionale, richesses historiques et plaisirs gourmands pour séduire Saint Cirq Lapopie autant les passionnés Accroché sur une falaise à 100 mètres au-dessus du de patrimoine que les Lot, Saint-Cirq-Lapopie comptabilise 13 monuments amoureux d’art de vivre. -

Cahors, France Est. 2011 Paul Hobbs: Farmer

Cahors, France est. 2011 Paul Hobbs: Farmer. Winemaker. Founder. • Raised on family farm in upstate New York • International visionary for his accomplishments in the vineyard and winery • Twice named ‘Wine Personality of the Year’ by Robert Parker Jr., Wine Advocate 1975 BS Chemistry, University of Notre Dame 1978 MS Viticulture & Enology, UC Davis 1979 Robert Mondavi Winery: Enologist; Opus One: Head Enologist (1981) 1985 Simi Winery: Winemaker 1989 Revolutionizes Argentine vineyards and winemaking, while focusing on Chardonnay, his work leads to the launch of Malbec into the global spotlight and igniting career in international consulting 1991 Paul Hobbs Winery is founded in Sebastopol, California 1998 Viña Cobos Winery is founded in Mendoza, Argentina 2000 CrossBarn is founded in Sebastopol, California 2005 Receives first 100pt wine with 2002 Beckstoffer To Kalon Vineyard, Napa Valley – The Wine Advocate 2008 Yacoubian-Hobbs partnership is founded in Vyots Dzor, Armenia 2010 Wine Spectator ranked Paul Hobbs 2008 Pinot Noir, Russian River Valley #6 on the Top 100 Wines of 2010 2011 Crocus partnership is founded in Cahors, France 2013 Referred to as “Steve Job’s of the Wine Industry” - Forbes Magazine 2014 Received first 100pt score for a South American wine - 2011 Viña Cobos, Cobos Malbec, Marchiori Estate – James Suckling Present New projects – Hillick & Hobbs, upstate New York Riesling & Galicia (Ribiera Sacra), Spain 2 brand presentation Bertrand Gabriel Vigouroux: History with Malbec and Cahors Bertrand Gabriel is the 4th generation of a vintner family dedicated to Malbec in Cahors since 1887. In his quest for perfection, he continually seeks new ways to take his wine to the next level. -

Clos La Coutale

CLOS LA COUTALE Country: France Region: Southwest Appellation(s): Cahors Producer: Philippe Bernède Founded: 1895 Annual Production: 25,000 cases Farming: Traditional Website: www.closlacoutale.com Deep in the southwest of France, amidst dramatic rock formations and cliffs, the Lot River slowly snakes its way along the valley floor, coiling covetously around the charming town of Cahors. The diversity in architecture serves as a proud historical mark left by many previous generations of inhabitants. Once a former Roman town, Cahors was also as a center of commerce during the Middle Ages that served as an important crossroads for pilgrims on the trail to Santiago de Compostella. Among the many specialties that have brought pride to the region, the constant has been its wine. A.O.C. Cahors is known as the “black wine” of the Southwest—the deeply inky, earthy wines that seem to complement the regional fare of duck (and duck fat!) so wonderfully. Cahors is also the birthplace of Cot, the grape more commonly known as Malbec. The Bernède family is an intricate part of this tradition, watching over one of the region’s oldest domaines that was founded before the French Revolution. Today, Cahors’ jack-of-all-trades and Renaissance man, Philippe Bernède, continues the family tradition with both heart and ingenuity. Philippe’s vines rest upon the gentle slopes that rise up from the Lot River. He farms sixty hectares of land along the alluvial terraces of the Lot Valley that are rich in siliceous, clay, and limestone soils. The microclimate of the vineyards is ideal, with southwest sun exposure and topographic protection against the frost. -

Vigne Et Ville Paysages Du Cahors L'aire Du Vignoble De L'aoc Cahors Comprend Le Tronçon De Vallée Du Lot Compris Entre Arcambal Et Soturac

Vignes et Vigne et ville Territoires Paysages du Cahors L'aire du vignoble de l'AOC Cahors comprend le tronçon de vallée du Lot compris entre Arcambal et Soturac. Du point de vue de l'occupation humaine, il s'agit là d'une région du Lot les plus densément habitées : page d'accueil NB : l'aire AOC compte bien 45 communes mais La densité moyenne des 44 communes de l'aire AOC est de 44 introduction la commune de Cahors a habitants par km², nettement supérieure à celle du Lot établie à 32 courte histoire été exclue de l'analyse habitants par km². La population se concentre dans la vallée : les 21 de paysages pour cette partie car avec communes de la vallée du Lot (hors Cahors) accueillent 18 500 plus de 20 000 habitants habitants (69% de la population de l'aire AOC hors Cahors) et et une densité de plus de la folie de la vigne 300 habitants par km² présentent une densité moyenne de 69 habitants par km², lorsqu'elle elle introduit une forte n'est que de 24 habitants par km² pour les autres communes (plateaux l'après phylloxera distorsion au calcul des et vallées secondaires). moyennes. paysages Une telle densité est à mettre en relation avec la succession de bourgs lithiques et villages qui émaillent la vallée du Lot aval. Ces bourgs constituent arbres pluriels autant de pôles de services et d'emplois générateurs de développement et singuliers économique et démographique. la renaissance du Cahors La dynamique démographique dans l'aire AOC est relativement forte terroirs et entre 1999 et 2007 (+0,98 % par an), légèrement plus forte que la paysages moyenne départementale (+0,84 % par an). -

Guide Pratique

2017 GUIDE PRATIQUE CHEMIN DE ST-JACQUES- DE-COMPOSTELLE GR® N°65 & SES VARIANTES FIGEAC -CAHORS - MOISSAC - LA ROMIEU (GR®65, GR® 651) FIGEAC - ROCAMADOUR - AGEN - LA ROMIEU (GR®6, GR®64, GR® 652) ROCAMADOUR - CAHORS (GR®46) www.tourisme-lot.com SOMMAIRE Carte des itinéraires décrits 3 À lire avant le départ 4 Guides pratiques 6 Adresses utiles 7 Patrimoine de l’Humanité 8 Informations pratiques 9 Carte des services sur les itinéraires 10 GR® n°65 Itinéraire du Puy en Velay - de Figeac à La Romieu 11 Schéma des services lotois sur le GR® n°65 19 GR® n°651 variante de la Vallée du Célé de Béduer à Bouziès 21 Schéma des services sur le GR® n°651 23 GR® n°36 variante de Bouziès à Cahors 24 Schéma des services sur le GR® n°36 25 GR® n°36/46 variante de Bouziès à Bach 26 Schéma des services sur le GR® n°36/46 27 Itinéraire variante de la Voie de Rocamadour 28 GR® n°6 de Figeac à Rocamadour 28 Schéma des services sur le GR® n°6 30 GR® n°64 de Rocamadour à Gourdon 31 GR® n°652 de Gourdon à La Romieu Schéma des services lotois sur le GR® n°652 35 GR® n°46 de Rocamadour à Vers 36 2 www.tourisme-lot.com Voie du Puy-en-Velay ne og rd o GR D 6 65 a 4 2 L CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE R DANS LE LOT G et ses variantes ROCAMADOUR ! G R 2 6 65 !! Gramat 4 GR GR 65 : Figeac - Cahors - La Romieu GOURDON ! ! Lacapelle-Marival ! Le Vigan G GR 6 - GR 64 - GR 652 : Figeac - Rocamadour - Agen - La Romieu R 6 ! ! ! St Bressou Salviac lé é C Cazals e ! ! L 6 4 Labastide-Murat LOT R Espagnac FIGEAC Montredon G Ste Eulalie ! Béduer !! 65 ! ! GR Frayssinet-le-Gélat