Relazione Descrittiva

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

TABELLA CONFERIMENTI DEL 18 NON CERTIFICATA.Pdf

TABELLA GIORNALIERA CONFERIMENTI DEL 18/08/2020 STIR GIUGLIANO STIR TUFINO FUORI PROVINCIA COMUNE CONFERITO COMUNE CONFERITO COMUNE CONFERITO COMUNE CONFERITO COMUNE CONFERITO COMUNE CONFERITO AFRAGOLA AGEROLA PALMA CAMPANIA 9,98 VICO EQUENSE Apice ARZANO 16,88 ANACAPRI 10,14 PIANO DI SORRENTO 11,5 VISCIANO Benevento 25,72 BARANO D'ISCHIA 12,9 BOSCOREALE 33,68 PIMONTE 12,1 VOLLA 33,8 Bucciano BACOLI BOSCOTRECASE 28,22 POGGIOMARINO 41,24 CONS.CIMIT.OTT.S.G. Campoli Taburno CARDITO BRUSCIANO POLLENA TROCCHIA foiano di val fortore CASALNUOVO 40,94 CAMPOSANO 8,22 POMIGLIANO D'ARCO 5,04 Foglianise CASANDRINO 15,66 CAPRI 29,12 POMPEI 39,56 Forchia CASAVATORE 18,08 CARBONARA DI NOLA ROCCARAINOLA Moiano 4,38 CASORIA CASAMARCIANO 4,72 SAN GIORGIO A.C. 8,76 Pago Veiano CRISPANO CASOLA 0,5 SAN GENNARO V. 21,56 Paupisi CALVIZZANO 12,88 CASTELLAMMARE 21,18 SAN GIUSEPPE V. 31,64 Paolisi CASAMICCIOLA 11,56 CASTELLO DI CISTERNA SAN PAOLO BEL SITO 6,82 San Lorenzello FORIO D'ISCHIA 59,16 CERCOLA SAN SEBASTIANO V. Sant'Angelo a Cupolo 6,16 FRATTAMAGGIORE 5,9 CICCIANO SAN VITALIANO San Leucio del Sannio FRATTAMINORE 22,24 CIMITILE SANT'AGNELLO Tocco Caudio 3,02 GRUMO NEVANO 14,74 COMIZIANO 3,82 SANT'ANASTASIA 58,64 33,8 39,28 GIUGLIANO 249,62 ERCOLANO 30,7 SANT'ANTONIO A. 14,48 ISCHIA 20,52 GRAGNANO SANTA MARIA LA C. TOT.CONFERITO LACCO AMENO 19,98 LETTERE 13,34 SAVIANO 835,08 MELITO 47,98 LIVERI SCISCIANO MONTE DI PROCIDA MARIGLIANELLA SOMMA VESUVIANA 1,42 STIR CAIVANO MARANO 71,36 MARIGLIANO 40,32 SORRENTO COMUNE CONFERITO COMUNE CONFERITO MUGNANO 8,26 -

131218 - OGS.Atti.32 Vol.3.27.Indd 175 04/11/13 10.39 GNGTS 2013 Sessione 3.3

GNGTS 2013 SES S IONE 3.3 MaRINE GEOLOGICAL MappING OF THE CaMpaNIA REGION at THE 1:10,000 SCALE: THE EXAMPLE OF THE GEOLOGICAL Map N. 465 “ISOLA DI PROCIDA” (NapLES BaY, SOUTHERN TYRRHENIAN SEA, ItaLY) G.Aiello Institute of Marine Environmental and Coastal Area (IAMC), National Research Council of Italy (CNR), Naples, Italy Introduction. Marine geological mapping of the Campania Region at the 1:10.000 scale is herein presented, focussing, in particular, on the geological map n. 465 “Isola di Procida” (Ispra, 2011). The geological map n. 465 “Isola di Procida” covers the Naples Bay from the Sorrento Peninsula up to the Procida island. In this geological map a total amount of 622 km2 of surface about 10 km2 are represented by emerged areas and 612 km2 by marine areas. The bathymetric belt 0/200 extends for 378 km2 and represents about the 60.8% of the total surface of the map. Sidescan sonar data have been calibrated by numerous sea bottom samples. The geological structures overlying the outcrop of acoustic basement, both carbonate (in correspondence to the Sorrento Peninsula) and volcanic (in correspondence to the Phlegrean Fields) have been investigated using Subbottom Chirp, Sparker and Watergun profiles. The interpretation of seismic data lends support for the reconstruction of the stratigraphic and structural setting of Quaternary continental shelf and slope successions and correlation to outcrops of acoustic basement, Mesozoic carbonate in the Sorrento Peninsula structural high and Quaternary volcanic in the Phlegrean Fields and Procida island. These areas result from the seaward prolongation of the stratigraphic and structural units widely cropping out in the surrounding emerged sector of the Sorrento Peninsula (Cinque et al., 1997), Naples town, Phlegrean Fields and Procida island (Scarpati et al., 1993; Perrotta et al., 2010; Ispra, 2011). -

Geomorphological Evolution of Phlegrean Volcanic Islands Near Naples, Southern Italy1

Berlin .Stuttgart Geomorphological evolution of Phlegrean volcanic islands near Naples, southern Italy1 by G.AIELLO, D.BARRA, T.DE PIPPO, C.DONADIO, and C.PETROSINO with 9 figures and 5 tables Summary. Using volcanological, morphological, palaeoecological and geoarchaeological data we reconstructed the complex evolution of the island volcanic system of Procida-Vivara, situated west of Naples betweenthe lsland of lschia and the PhlegreanFields, far the last 75 ky. Late Pleistocenemorphological evolution was chiefly controlled by a seriesof pyroclas tic eruptions that resulted in at least eight volcanic edifices, mainly under water. Probably the eruptive centresshifted progressively clockwise until about 18 ky BP when volcanic develop ment on the islands ceased. The presenceof stretches of marine terraces and traces of wave cut notches, both be low and abovè'current sea levels, the finding of exposed infralittoral rnicrofossils, and the identification of three palaeo-surfacesburied by palaeosoilsindicates at least three differen tial uplift phases.These phases interacted with postglacial eustaticfIuctuations, and were sep arated by at least two periods of generai stability in vertical movements. A final phase of ground stability, characterisedby the deposition of Phlegrean and lschia pyroclastics, start ed in the middle Holocene. Finally, fIattened surfacesand a sandy tombolo developedup to the present-day. Recent archaeological surveys and soil-borings at Procida confirm the presence of a lagoon followed by marshland at the back of a sandy tombolo that were formed after the last uplift between the Graeco-Roman periodandthe15di_16dicentury. These areaswere gradu ally filled with marine and continental sedimentsup to the 20di century. ' Finally, our investigation showed that the volcanic sector of Procida-Vivara in the late Pleistocene-Holocenewas affected by vertical displacementswhich were independent of and less marked than the concurrent movement in the adjacent sectors of lschia and of the Phle grean Fields. -

Statuto Comunale E Dei Regolamenti Di Prestazione Concernenti Servizi Di Interesse Generale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it COMUNE DI MONTE DI PROCIDA STATUTO TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - TERRITORIO - SEDE – STEMMA 1. La comunità di Monte di Procida, organizzata nel territorio identificato dalla corrispondente circoscrizione amministrativa, è costituita in Comune autonomo secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto. 2. Il territorio comunale è circoscritto nei 12 fogli di mappe catastali in essere alla data odierna (per una superficie complessiva di 3,650 Kmq) e confina per tre quarti col Mare Tirreno e per un quarto col Comune di Bacoli. 3. La sede del Comune, centro rappresentativo e di riunione degli organi, è la Casa comunale in Via Panoramica. 4. Lo stemma ed il gonfalone sono i simboli del Comune di Monte di Procida. 5. Lo stemma, in forma ovoidale, è racchiuso in una cornice sormontata da una corona e raffigura in primo piano un’ancora, che, nella parte superiore, tocca dei tralci di vite con grappoli 1 Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it d’uva. Sotto la vite, dietro l’ancora, è raffigurato, nella parte superiore, il cielo con alcune nubi bianche e, nella parte inferiore, il mare. Al centro dello stemma, al confluire del cielo col mare, è raffigurato un veliero e sullo sfondo un paesaggio di terraferma. 6. Il gonfalone è costituito da un drappo azzurro ove campeggia, al centro, lo stemma del Comune. Articolo 2 - STATUTO 1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella comunità, per garantire e regolare l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge. -

P.06.1 Disciplina Del Territorio Comuni Di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio D'ischia, Serrara Fontana, Barano D'ischia, Procida, Capri, Anacapri

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Quarto Giugliano di Napoli ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Massa Lubrense Pozzuoli P.06.1 Disciplina del territorio Comuni di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio d'Ischia, Serrara Fontana, Barano d'Ischia, Procida, Capri, Anacapri scala 1:25.000 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Capri ! ! ! ! ! ! ! Anacapri ! ! ! ! ! ! ! Legenda ! ! ! !!!!!!!!!!! ! EEE ! limiti provinciali ! !!!!!!!!!!! ! ! ! limiti comunali ! ! ! ! ! ! Aree e componenti di interesse naturalistico ! ! Bacoli ! ! art. 33 Aree ad elevata naturalità ! ! ! art. 34 Aree -

ALLEGATO C L. R. N.7 -05 2012.NAPOLI

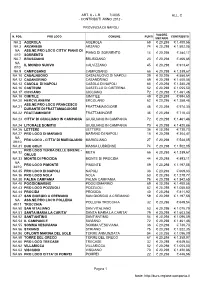

ART. 6 - L.R. 7/2005 ALL. C - CONTRIBUTI ANNO 2012 - PROVINCIA DI NAPOLI VALORE N. POS. PRO LOCO COMUNE PUNTI CONTRIBUTO UNITARIO NA 2 AGEROLA AGEROLA 69 € 20,298 € 1.400,56 NA 3 ARZANESE ARZANO 74 € 20,298 € 1.502,05 NA ASS.NE PRO LOCO CITTA' PIANO DI PIANO DI SORRENTO 14 € 20,298 € 284,17 4/12 SORRENTO NA 7 BRUSCIANO BRUSCIANO 23 € 20,298 € 466,85 NA IL MONDO NUOVO CALVIZZANO 45 € 20,298 € 913,41 8/10 NA 9 CAMPOSANO CAMPOSANO 66 € 20,298 € 1.339,67 NA 10 CASALNUOVO CASALNUOVO DI NAPOLI 29 € 20,298 € 588,64 NA 12 CASANDRINO CASANDRINO 69 € 20,298 € 1.400,56 NA 13 CASOLA DI NAPOLI CASOLA DI NAPOLI 68 € 20,298 € 1.380,26 NA 16 CASTRUM CASTELLO DI CISTERNA 52 € 20,298 € 1.055,50 NA 17 CICCIANO CICCIANO 72 € 20,298 € 1.461,46 NA 18 CIMITILE CIMITILE 49 € 20,298 € 994,60 NA 20 HERCVLANEVM ERCOLANO 62 € 20,298 € 1.258,48 ASS.NE PRO LOCO FRANCESCO NA 21 FRATTAMAGGIORE 48 € 20,298 € 974,30 DURANTE DI FRATTAMAGGIORE NA 22 FRATTAMINORE FRATTAMINORE 35 € 20,298 € 710,43 NA 23 CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA GIUGLIANO IN CAMPANIA 72 € 20,298 € 1.461,46 NA 24 LITORALE DOMITIO GIUGLIANO IN CAMPANIA 70 € 20,298 € 1.420,86 NA 26 LETTERE LETTERE 36 € 20,298 € 730,73 NA 27 PRO LOCO DI MARANO MARANO DI NAPOLI 15 € 20,298 € 304,47 NA PRO LOCO - CITTA' DI MARIGLIANO MARIGLIANO 27 € 20,298 € 548,05 29/10 NA 31 DUE GOLFI MASSA LUBRENSE 74 € 20,298 € 1.502,05 PRO LOCO TERRA DELLE SIRENE - NA 32 META 66 € 20,298 € 1.339,67 ONLUS NA 33 MONTE DI PROCIDA MONTE DI PROCIDA 44 € 20,298 € 893,11 NA PRO LOCO PIMONTE PIMONTE 59 € 20,298 € 1.197,58 34/10 NA 35 PRO LOCO -

Tavola a Quadranti Territoriali Per Gli Impianti Esistenti 4

Contenuti del PTCP in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante PARTE II - ALLEGATI CARTOGRAFICI TAVOLA A QUADRANTI TERRITORIALI PER GLI IMPIANTI ESISTENTI 4. QUADRANTE CAIVANO - 1) Ultragas (Caivano) - 2) PPG Industries (Caivano) - 3) Evergas Sud (Caivano) 5. QUADRANTE POMIGLIANO - 1) ISO (Afragola) 3. QUADRANTE NAPOLI NORD 6. QUADRANTE NOLA - 2) Samagas (Castello di Cisterna) - 3) Ramoil (Casalnuovo) - 1) Vesuvio Gas (Frattamaggiore) - 1) Alenia (Nola) - 4) AVIO (Pomigliano d'Arco) - 2) Perfetto Chemical products (S.Antimo) - 2) S.C.E. Cantone Energia (Nola) - 3) Alenia (Casoria) 2. QUADRANTE GIUGLIANO - 1) Enel Produzione (Giugliano) - 2) Fireworks Sud (Giugliano) 4 - 3) Bacogas (Qualiano) 6 11. QUADRANTE SAVIANO - 4) IMPE (Qualiano) 2 3 - 1) So.ve.gas (Saviano) 5 I N D U S T R I E A R I S C H I O 11 D I I N C I D E N T E R I L E V A N T E 7. QUADRANTE NAPOLI-PIANURA - 1) Manna Giuseppe (Napoli) 7 T A V O L A A 8 Q U A D R A N T I T E R R I T O R I A L I 9 D E G L I I M P I A N T I E S I S T E N T I 1. QUADRANTE BACOLI 1 - 1) Vingas (Bacoli) 8. QUADRANTE NAPOLI Zona Industriale 9. QUADRANTE POGGIOMARINO - 1) Energas (Napoli) 10 - 1) Napoletana Calor (Poggiomarino) - 2) Esso (Napoli) - 2) Bifulco Lorenzo (Poggiomarino) - 3) Eni Gas (Napoli) - 3) Lincar Gas (Palma Campania) - 4) Italcost (Napoli) - 5) Petrolchimica Partenopea (Napoli) - 6) Kupit Deposito Costiero (Napoli) - 7) Kupit (ex-Benit) (Napoli) - 8) Goil (Napoli) 10. -

2014, N. 3.2, Convegni

THIASOS rivista di archeologia e architettura antica 2014, n. 3.2, Convegni «THIASOS» Rivista di archeologia e architettura antica Direttori: Enzo Lippolis, Giorgio Rocco Redazione: Luigi Maria Caliò, Monica Livadiotti Redazione sito web: Antonello Fino, Chiara Giatti, Valeria Parisi, Rita Sassu Anno di fondazione: 2011 Salvatore D’Agostino, Archeologia e rischio sismico Il contenuto risponde alle norme della legislazione italiana in materia di proprietà intellettuale ed è di proprietà esclusiva dell'Editore ed è soggetta a copyright. Le opere che figurano nel sito possono essere consultate e riprodotte su supporto cartaceo o elettronico con la riserva che l'uso sia strettamente personale, sia scientifico che didattico, escludendo qualsiasi uso di tipo commerciale. La riproduzione e la citazione dovranno obbligatoriamente menzionare l'editore, il nome della rivista, l'autore e il riferimento al documento. Qualsiasi altro tipo di riproduzione è vietato, salvo accordi preliminari con l'Editore. Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l., via Ajaccio 41-43, 00198 Roma (Italia) http://www.edizioniquasar.it/ Progetto grafico di Monica Livadiotti ISSN 2279-7297 Tutti i diritti riservati Come citare l'articolo: S. D’Agostino, Archeologia e rischio sismico, in M. Livadiotti, M.C. Parello (a cura di), Il restauro dei monumenti antichi. Problemi strutturali: esperienze e prospettive, Atti delle Giornate di Studio, Agrigento, 23-24 novembre 2012, Thiasos, 3.2, 2014, Convegni, pp. 21-30. Gli articoli pubblicati nella Rivista sono sottoposti a referee nel sistema a doppio cieco. Archeologia e rischio sismico Salvatore D’Agostino* Keywords: Akragas, archaeological sites, Herculaneum, Hera Lacinia, Kroton, Paestum, Pompeii, restoration of monuments, seismic risk, Rome, ruins, Selinus, Villa of Quintili. -

Elenco Telefonico Filiali

ELENCO TELEFONICO FILIALI agg. 17/03/2020 FILIALE CAP CITTA Prov. INDIRIZZO CAB TEL.1 TEL.2 FAX Sede Pal. Vallelonga 80059 Torre del Greco NA C.so Vittorio Emanuele 92/100 / 081-3581111 / 081-8491487 Sede S.M. La Bruna 80049 Torre del Greco NA Viale Europa 63 / 081-3581111 / 081-8472752 Sede C.so Umberto I 80059 Torre del Greco NA C.so Umberto I, 5 / 081-3581111 / 081-8817449 N.O.P. Galieleo Ferraris 80040 Torre del Greco NA Viale Europa 63 / 081-7349024 081-7349181 081-7349596 100 TDG CORSO UMBERTO I° 80059 Torre del Greco NA Corso Umberto I, 5 40300 081-3581111 / 081-3581205 101 CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 Castellammare di Stabia NA Piazza Unità d'Italia, 4 22100 081-8701081 081-8712923 081-8715516 102 SANTA MARIA LA BRUNA 80040 Torre del Greco NA Viale Europa, 63 40302 081-8472742 081-8472743 081-8834912 103 ERCOLANO 80056 Ercolano NA Via IV Novembre, 1 40140 081-7390960 081-7396421 081-7776058 104 SAN GIORGIO A CREMANO 80046 San Giorgio a Cremano NA Piazza M.Troisi, 22 40160 081-484302 081-482300 081-488975 105 TDG CORSO VITTORIO EMANUELE 80059 Torre del Greco NA Corso V.Emanuele, 175 40305 081-8811781 081-8811781 081-8818732 106 PIEDIMONTE MATESE 81016 Piedimonte Matese CE Piazza Roma, 39 74940 0823-912866 0823-912797 0823-785800 107 MARCIANISE 81025 Marcianise CE Via Cesare Battisti, 9 74900 0823-839710 0823-839894 0823-820899 108 MADDALONI 81024 Maddaloni CE Via S.Francesco d'A, 26 74890 0823-405215 0823-405435 0823-406410 109 SAN VALENTINO TORIO 84010 San Valentino Torio SA Piazza Spera, 10 76460 081-955036 081-957285 081-956601 -

Naee000vk8 Provincia Di Napoli Naee024zp2 Distretto

NAEE000VK8 PROVINCIA DI NAPOLI NAEE024ZP2 DISTRETTO 024 NACT70000T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA ISCHIA - VIA MAZZELLA (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ISCHIA : NAMM31400E DISTRETTI DI COMPETENZA : 024 NAEE025ZQ4 DISTRETTO 025 NACT70100N CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA POZZUOLI(NA) - VIA SOLFATARA (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEDE AMMINISTRATIVA IN POZZUOLI : NAMM41400B DISTRETTI DI COMPETENZA : 025 CON SEDI CARCERARIE : NAEE701012 - POZZUOLI, NAMM701011 - POZZUOLI NAEEA535L6 COMUNE DI BACOLI NAEE8DZ01X BACOLI I. C. 1 DI TARSO CAPOLUO (ASSOC. I. C. NAIC8DZ00T) P. ZZA MARCONI 188 BACOLI (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) NAEE8DZ032 BACOLI I. C. 1 DI TARSO BAIA (ASSOC. I. C. NAIC8DZ00T) VIA LUCULLO 102 BACOLI NAEE8DZ021 BACOLI I. C. 1 DI TARSO MISENO (ASSOC. I. C. NAIC8DZ00T) VIA PLINIO IL VECCHIO BACOLI NAEE8FP01D BACOLI PLINIO VECCHIO CAPPELLA (ASSOC. I. C. NAIC8FP00B) VIA DOMITIANO BACOLI (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) NAEE8FP04L P. IL VECCHIO GRAMS. BELLAVISTA (ASSOC. I. C. NAIC8FP00B) VIA BELLAVISTA BACOLI NAEE8FP02E PLESSO CAPPELLA B (ASSOC. I. C. NAIC8FP00B) VIA CERILLO BACOLI NAEE8FP07Q PLESSO CUMA (ASSOC. I. C. NAIC8FP00B) VIA CUMA 330 BACOLI NAEE8FP06P PLESSO FUSARO (ASSOC. I. C. NAIC8FP00B) VIA VIRGILIO 13 BACOLI NAEE8FP03G PLESSO MAZZONE (ASSOC. I. C. NAIC8FP00B) VIA TITO BACOLI NAEE8FP05N PLESSO STUFE DI NERONE (ASSOC. I. C. NAIC8FP00B) VIA G. TEMPORINI 53 BACOLI NAIC8DZ00T ISTITUTO COMPRENSIVO BACOLI IC 1 P. DI TARSO BACOLI - VIA RISORGIMENTO, 120 (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEZIONI ASSOCIATE : NAAA8DZ00N - BACOLI, NAAA8DZ01P - BACOLI, NAAA8DZ02Q - BACOLI, NAAA8DZ03R - BACOLI, NAEE8DZ01X - BACOLI, NAEE8DZ021 - BACOLI, NAEE8DZ032 - BACOLI, NAMM8DZ01V - BACOLI NAIC8FP00B ISTITUTO COMPRENSIVO BACOLI PLINIO IL VECCHIO-GRAMSC BACOLI - VIA BELLAVISTA 4 (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. -

P.05.1 Descrizione Ambienti Insediativi Locali

P.05.1 Descrizione Ambienti Insediativi Locali Il presente elaborato è stato ultimato prima dell’entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, N. 56 istitutiva delle Città Metropolitane, pertanto tutti i riferimenti alla “Provincia di Napoli” sono da intendersi alla “Città Metropolitana di Napoli”. Inoltre la denominazione “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)” è da intendersi come “Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)”. Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli 1 Articolazione del territorio per la tutela e la valorizzazione del paesaggio Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli Descrizione Ambiente Insediativo 1. Caratteristiche del territorio L’isola di Ischia si caratterizza per l’eccezionale varietà del paesaggio; presenta una morfologia varia e complessa che si articola su alcune principali emergenze orografiche e su una costa molto incisa e frastagliata, con promontori estesi e baie profonde. Le aree ad elevata naturalità, fortemente caratterizzate da boschi, si configurano come fondali ancora integri per le estese aree terrazzate coltivate prevalentemente a vigneto e ad alberi da frutto, e per la fitta rete di insediamenti che si addensa prevalentemente lungo la costa. La morfologia complessa, la forte caratterizzazione geologica, la rilevanza delle aree verdi, la struttura insediativa storica conferiscono al paesaggio una forte riconoscibilità. Negli ultimi decenni, l’equilibrio delle diverse componenti del territorio e del paesaggio sono state in parte compromesse -

Allegato 14 Linee Guida PON-Poin - Pagina 9 Di 14

Allegato 14 Linee guida PON-POIn - Pagina 9 di 14 Tabella 1 - POLI DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO Regione Comune Campania Anacapri, Ascea, Avellino , Bacoli, Barano d'Ischia, Benevento, BoscoReale, Boscotrecase, Capri, Capua, Casal Velino, Casamicciola Terme, Caserta, Castellabate, Castellammare di Stabia, Castelvenere, Centola, Contursi Terme, Ercolano, Forio, Frattamaggiore, Ischia, Lacco Ameno, Liveri, Maddaloni, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Mondragone, Monte di Procida, Montecorice, Napoli, Nocera Inferiore, Nola, Ogliastro Cilento, Paestum, Pagani, Pellezzano, Piano di Sorrento, Pollica, Pompei, Portici, Pozzuoli, Prignano Cilento, Procida, Roccagloriosa, Salerno, San Giorgio a Cremano, San Giovanni a Piro, San Mango Piemonte, Sant'Agnello, Serrara Fontana, Sorrento, Torchiara, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vallo della Lucania, Vico Equense. Puglia Acquarica del Capo, Alberobello, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Andria, Apricena, Aradeo, Arnesano, Avetrana, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Bitritto, Botrugno, Bovino, Brindisi , Cagnano Varano, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Canosa Di Puglia, Carapelle, Carmiano, Carpignano Salentino, Carpino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano De' Greci, Castro, Cavallino, Ceglie Messapica, Cerignola, Conversano, Copertino, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Diso, Fasano, Foggia, Francavilla, Fontana, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giovinazzo, Giurdignano, Gravina In Puglia, Ischitella, Isole tremiti, Lecce, Lequile,