Les Marchés Du Pays Baoule De La Zone Dense

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

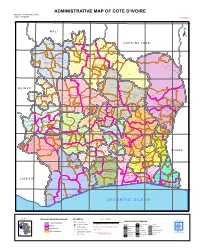

ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition

ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

Figure 3: Hydrographie De Côte D'ivoire

SFG2496 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------- Union Ŕ Discipline - Travail Public Disclosure Authorized MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES PROJET DE RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN (PREMU) Public Disclosure Authorized CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) Public Disclosure Authorized RAPPORT FINAL Septembre 2016 Public Disclosure Authorized 1 TABLE DES MATIERES LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................... 4 LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................................... 4 EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................................................................... 7 RESUME EXECUTIF.............................................................................................................................................. 10 1. INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 13 1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION ................................................................................................... 13 1.2. OBJECTIFS DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE .................................... 14 1.2.1 Objectif général ............................................................................................................................................. -

République De Cote D'ivoire

R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

Nombre De Déplacés Rapportés Au 25 April 2011

MA009 TENGRELA KANAKONO TIENKO NIELLE GOULIA KOUTO MINIGNAN M'BENGUE OUANGOLODOUGOU GBON DIAWALA SAMATIGUILA KASSERE KOLIA KANIASSO FERKESSEDOUGOU MADINANI ODIENNE NIOFOIN GBELEBAN KORHOGO SEYDOUGOU TIEME SINEMATIALI KOUMBALA BOUNDIALI KARAKORO TIORONIARADOUGOUKOMBORODOUGOU SEGUELON GUIEMBE TAFIRE BAKO DIOULATIEDOUGOU SIRASSO NAPIELEDOUGOU BOOKO DIKODOUGOU MORONDO DIANRA DJIBROSSO NIAKARAMANDOUGOU BOROTOU TORTIYA KORO KANI MARANDALLAH SARHALA KOONAN WOROFLA FRONAN OUANINOU DUALLA GUINTEGUELA TIENINGBOUE TOUBA KATIOLA MANKONO FOUNGBESSO BODOKRO SIFIE SEGUELA MASSALA BOTRO BIANKOUMA MANKONO SIPILOU KOUNAHIRI DIABO KONDROBO KONGASSO GBONNE LANGUIBONOU MAN BEOUMI BOUAKE SEMIEN SEITIFLA VAVOUA GOHITAFLAANDO-KEKRENOU ZUENOULA SAKASSOU DANANE FACOBLY TOUMODI-SAKASSOU KOUIBLY DIDIEVI SANGOUINE TOTRODROU NIDROU MAHAPLEU DANIA LOGOUALE TIEBISSOU ZEO BEDIALA DIEOUZON ZOUAN-HOUNIEN BANGOLO BOUAFLE ZAIBO ZOU ATTIEGOUAKRO DALOA BONON ZOUKOUGBEU BAGOHOUO YAMOUSSOUKRO BIN-HOUYE GBOGUHE GADOUAN ANGODA GUEZON SINFRA BOGUEDIA TOULEPLEU BLOLEQUIN TOUMODI IBOGUHE TIOBLY BAKOUBLY GBAPLEU KOKOUMBO PEHE SAIOUA GUIGLO OUME ISSIA Côte d'Ivoire DJEKANOU OURAGAHIO TOUMODI DIEGONEFLA BUYO TAABO GUIBEROUA GRAND-ZATTRY HIRE TAI GAGNOA ZIKISSO DIVO SOUBRE ´ SOUBRE GNAGBODOUGNOA 0 10 20 30 40 50 kilometres Scale 1:1,500,000 (at A3 size) 3,800 Total déplacés Created 25 April 2011 / 15:00 La coordination sauve des vies Map document MA009-CIV-IDP-West-A31-v1.mxd Coordination saves lives Projection / datum UTM 30N / WGS84 Nombre déplacés sur sites GLIDE Number OT-2011-0000255-CIV Map shows districts (sous-préfectures) The depiction and use of boundaries, names and Côte d'Ivoire: Nbre déplacés en familles d'accueil assessed by 18 and 25 April and associated data shown here do not imply endorsement or Nombre de déplacés estimated numbers of IDPs at specific acceptance by MapAction or the United Nations. -

Analyse Des Mutations Geographiques Liees a La Culture D’Anacarde Dans Les Sous-Prefectures De Diabo, Botro Et Bodokro (Centre De La Côte D’Ivoire)

ANALYSE DES MUTATIONS GEOGRAPHIQUES LIEES A LA CULTURE D’ANACARDE DANS LES SOUS-PREFECTURES DE DIABO, BOTRO ET BODOKRO (CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE). N’Kpomé Styvince Romaric Kouao To cite this version: N’Kpomé Styvince Romaric Kouao. ANALYSE DES MUTATIONS GEOGRAPHIQUES LIEES A LA CULTURE D’ANACARDE DANS LES SOUS-PREFECTURES DE DIABO, BOTRO ET BODOKRO (CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE).. Géographie. Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), 2020. Français. tel-03207039 HAL Id: tel-03207039 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03207039 Submitted on 23 Apr 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Ministère de l’Enseignement Supérieur RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE et de la Recherche Scientifique Union-Discipline-Travail Institut de Géographie Tropicale Université Félix Houphouët Boigny ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2019-2020 UFR : SHS Filière : Géographie Cote attribuée par la bibliothèque Thèse pour le Doctorat Unique de Géographie Option : Géographie Physique et Environnement Sujet : Analyse des mutations géographiques liées à la culture de l’anacarde dans les sous-préfectures de Diabo, Botro et Bodokro (Centre de la Côte d’Ivoire) Présentée et soutenue publiquement le 24 février 2020 par : KOUAO N’Kpomé Styvince Romaric Sous la direction de M. -

Côte D'ivoire

AFRICAN DEVELOPMENT FUND PROJECT COMPLETION REPORT HOSPITAL INFRASTRUCTURE REHABILITATION AND BASIC HEALTHCARE SUPPORT REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE COUNTRY DEPARTMENT OCDW WEST REGION MARCH-APRIL 2000 SCCD : N.G. TABLE OF CONTENTS Page CURRENCY EQUIVALENTS, WEIGHTS AND MEASUREMENTS ACRONYMS AND ABBREVIATIONS, LIST OF ANNEXES, SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS BASIC DATA AND PROJECT MATRIX i to xii 1 INTRODUCTION 1 2 PROJECT OBJECTIVES AND DESIGN 1 2.1 Project Objectives 1 2.2 Project Description 2 2.3 Project Design 3 3. PROJECT IMPLEMENTATION 3 3.1 Entry into Force and Start-up 3 3.2 Modifications 3 3.3 Implementation Schedule 5 3.4 Quarterly Reports and Accounts Audit 5 3.5 Procurement of Goods and Services 5 3.6 Costs, Sources of Finance and Disbursements 6 4 PROJECT PERFORMANCE AND RESULTS 7 4.1 Operational Performance 7 4.2 Institutional Performance 9 4.3 Performance of Consultants, Contractors and Suppliers 10 5 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACT 11 5.1 Social Impact 11 5.2 Environmental Impact 12 6. SUSTAINABILITY 12 6.1 Infrastructure 12 6.2 Equipment Maintenance 12 6.3 Cost Recovery 12 6.4 Health Staff 12 7. BANK’S AND BORROWER’S PERFORMANCE 13 7.1 Bank’s Performance 13 7.2 Borrower’s Performance 13 8. OVERALL PERFORMANCE AND RATING 13 9. CONCLUSIONS, LESSONS AND RECOMMENDATIONS 13 9.1 Conclusions 13 9.2 Lessons 14 9.3 Recommendations 14 Mrs. B. BA (Public Health Expert) and a Consulting Architect prepared this report following their project completion mission in the Republic of Cote d’Ivoire on March-April 2000. -

Région Du GBÈKÈ

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail INSTITUT NATIONAL DE RECENSEMENT GENERAL DE LA STATISTIQUE (INS-SODE) LA POPULATION ET DE L’HABITAT (RGPH) 2014 Répertoire des localités Région du GBÈKÈ ©INS, JUIN 2015 Table des matières AVANT-PROPOS .................................................................................................................................................. ii PRÉSENTATION .................................................................................................................................................. iii DÉPARTEMENT DE BÉOUMI ............................................................................................................................. 3 SOUS-PRÉFECTURE DE ANDO KEKRENOU ............................................................................................... 6 SOUS-PRÉFECTURE DE BÉOUMI .................................................................................................................. 7 SOUS-PRÉFECTURE DE BODOKRO .............................................................................................................. 9 SOUS-PRÉFECTURE DE KONDROBO ......................................................................................................... 10 SOUS-PRÉFECTURE DE LOLOBO ................................................................................................................ 11 SOUS-PRÉFECTURE DE MARABADIASSA ................................................................................................ 12 SOUS-PRÉFECTURE -

MEMIS, MIE and MEN

MINISTRY OF STATE, MINISTRY OF INTERIOR AND SECURITY THE REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE THE PROJECT ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR STRENGTHENING LOCAL ADMINISTRATION IN CENTRAL AND NORTHERN AREAS OF COTE D’IVOIRE (PCN-CI) PROJECT COMPLETION REPORT APRIL 2017 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD. EI EARTH SYSTEM SCIENCE CO., LTD. JR 17-062 MINISTRY OF STATE, MINISTRY OF INTERIOR AND SECURITY THE REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE THE PROJECT ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR STRENGTHENING LOCAL ADMINISTRATION IN CENTRAL AND NORTHERN AREAS OF COTE D’IVOIRE (PCN-CI) PROJECT COMPLETION REPORT APRIL 2017 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD. EARTH SYSTEM SCIENCE CO., LTD. The Project on Human Resource Development for Strengthening Local Administration in Central and Northern Areas of Cote d’Ivoire (PCN-CI) Project Completion Report Table of Contents Acronyms Page Chapter 1 Introduction .................................................................................................................................... 1-1 1.1 Background .......................................................................................................................................... 1-1 1.2 Framework of the Project .................................................................................................................... 1-1 1.2.1 Title of the Project ......................................................................................................................... 1-2 1.2.2 -

Intégrer La Gestion Des Inondations Et Des Sécheresses Et De L'alerte

Projet « Intégrer la gestion des inondations et des sécheresses et de l’alerte précoce pour l’adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta » Rapport des consultations nationales en Côte d’Ivoire Partenaires du projet: Rapport élaboré par: CIMA Research Foundation, Dr. Caroline Wittwer, Consultante OMM, Equipe de Gestion du Projet, Avec l’appui et la collaboration des Agences Nationales en Côte d’Ivoire Tables des matières 1. Introduction ............................................................................................................................................... 8 2. Profil du Pays ........................................................................................................................................... 10 3. Principaux risques d'inondation et de sécheresse .................................................................................... 14 3.1 Risque d'inondation ......................................................................................................................... 14 3.2 Risque de sécheresse ....................................................................................................................... 18 4. Inondations et Sécheresse : Le bassin de la Volta en Côte d’Ivoire ........................................................ 21 5. Vue d’ensemble du cadre institutionnel .................................................................................................. 27 5.1 Institutions impliquées dans les systèmes d'alerte précoce ............................................................ -

Côte D'ivoire

Côte d’Ivoire Risk-sensitive Budget Review UN Office for Disaster Risk Reduction UNDRR Country Reports on Public Investment Planning for Disaster Risk Reduction This series is designed to make available to a wider readership selected studies on public investment planning for disaster risk reduction (DRR) in cooperation with Member States. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Country Reports do not represent the official views of UNDRR or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the author(s). Country Reports describe preliminary results or research in progress by the author(s) and are published to stimulate discussion on a broad range of issues on DRR. Funded by the European Union Front cover photo credit: Anouk Delafortrie, EC/ECHO. ECHO’s aid supports the improvement of food security and social cohesion in areas affected by the conflict. Page i Table of contents List of figures ....................................................................................................................................ii List of tables .....................................................................................................................................iii List of acronyms ...............................................................................................................................iv Acknowledgements ...........................................................................................................................v Executive summary ......................................................................................................................... -

Atlas Sante 41

COTE D’IVOIRE – Carte sanitaire de la Région du Gbêkê WORODOUGOU-BERE Profil sanitaire Bouaké Analyse statistiques Bouaké Bouaké Niveau DISTRICT Béoumi nord Sakassou !( Nord Est Sud national Marabadiassa G Ouest • 14 313 Habitants par établissement HAMBOL Paludisme (pour 1000 habitants) 95 70 45 166 189 116 sanitaire contre 10 000 Habitants / IST (pour 1000 habitants) 8,47 8,88 4,21 8,77 9,65 6,21 N'Guessankro G ESPC l’objectif national G !( Délakro SIDA Plibo G Nombre de clients dépistés VIH+(CDV) 302 261 591 426 174 46 505 Goli G Krofoinsou Kpangbassou G !( Femmes enceintes VIH+ (PTME) 64 244 317 272 77 14 413 • 264 786 Ratio pop/hôpital de Bourébo G référence contre 150 000 hab. / Femmes enceintes sous ARV (PTME) 2 22 32 55 8 1 905 Bodokro G Takra hôpital REF, norme nationale . Adièkro Kongodjan !(!C Enfants sous ARV (PTME) 28 79 152 153 41 7 641 BOUAKE Kondrobo G Tikakro Patients sous ARV (PEC) 148 221 2 475 196 132 88153 BOTRO !H!( NORD-OUEST Bamoro !( G G G Gare !C Tuberculose (pour 1000 habitants) 0,68 0,01 ND 3,72 0,29 1,06 Ahokokro Yeboué Taux d’utilisation des G Diabo Assouakro G Kouadiokro • 18,97% G G Langbassou Sinzékro !(!C Kpangbambo Pour 1000 enfants de moins de 5ans Kongobo Lolobo GSaoundi G BOUAKE services de consultation !( G BEOUMI !( N'Gattakro NORD-EST G C !( Maladies diarrhéiques 54,98 59,56 43,26 113,61 82,44 57,86 ! G!( G G Minankro G Koubebo Dan Kahankro Boukébo Klèmékro Konankro G G Mamini Affections respiratoires 144,33 138,84 113,88 187,67 172,11 108,73 G G !( • 38% des accouchements ne sont Takikro Rougeole -

CÔTE D'ivoire: Quest for Durable Solutions Continues As the Electoral

CÔTE D'IVOIRE: Quest for durable solutions continues as the electoral process moves forward A profile of the internal displacement situation 22 September, 2010 This Internal Displacement Country Profile is generated from the online IDP database of the Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). It includes an overview and analysis of the internal displacement situation in the country prepared by IDMC. IDMC gathers and analyses data and information from a wide variety of sources. IDMC does not necessarily share the views expressed in the reports cited in this Profile. The Profile is also available online at www.internal-displacement.org. About the Internal Displacement Monitoring Centre The Internal Displacement Monitoring Centre, established in 1998 by the Norwegian Refugee Council, is the leading international body monitoring conflict-induced internal displacement worldwide. Through its work, the Centre contributes to improving national and international capacities to protect and assist the millions of people around the globe who have been displaced within their own country as a result of conflicts or human rights violations. At the request of the United Nations, the Geneva-based Centre runs an online database providing comprehensive information and analysis on internal displacement in some 50 countries. Based on its monitoring and data collection activities, the Centre advocates for durable solutions to the plight of the internally displaced in line with international standards. The Internal Displacement Monitoring Centre also carries out training activities to enhance the capacity of local actors to respond to the needs of internally displaced people. In its work, the Centre cooperates with and provides support to local and national civil society initiatives.