Master Reference

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Öffentliche Anhörung Der Eidgenössischen Medienkommission Zum Service Public

Öffentliche Anhörung der Eidgenössischen Medienkommission zum Service Public Pietro Supino, Verleger und Verwaltungsratspräsident Tamedia AG Bern, 27. Februar 2015 1 Beispielpräsentation Tamedia, Datum, Autor Die medienpolitisch entscheidende Frage muss sein: was würde ohne gebührenfinanzierten Service Public fehlen? Entscheidend ist, welche Informationsangebote zur Verfügung stehen • In der medienpolitischen Diskussion werden zwei Themen vermischt: strukturelle Veränderung im Medienmarkt und die Frage nach dem Medienangebot • Für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Ausgestaltung eines gebührenfinanzierten Service Public muss das bereits bestehende Medienangebot entscheidend sein • Die entscheidende Frage ist deshalb: Was fehlt? Und was würde ohne gebühren- finanzierten Service Public fehlen? Öffentlich-rechtliche Finanzierung der SRG und gute Rahmenbedingungen • Öffentlich-rechtliche Finanzierung sollte sich auf die SRG und Angebote beschränken, die von privaten Anbietern nicht gleich gut oder besser erbracht werden können • Um ihre Leistungen auch künftig in hoher Qualität und Vielfalt anbieten zu können, sind die Medien auf gute Rahmenbedingungen angewiesen; eine direkte Presseförderung ist nicht notwendig Klar ist: das Medienangebot hat sich in den letzten Jahren vervielfacht; von einer Angebotskrise kann keine Rede sein 1980er-Jahre Heute (Auswahl) 3 Klar ist auch: das Radio-, TV- und Online-Angebot der SRG SSR ist in den letzten Jahren 20 Jahren explodiert SRF 1 SRF 2 Kultur Radio SRF 3 SRF 4 News Virus DRS Musikwelle La Première Espace 2 Couleur 3 Option Musique Rete Uno Reto Due Rete Tre Radio Rumantsch World Radio Switzerland Schweizer Radio International Telefonrundspruch «classic» Radio Swiss Pop Telefonrundspruch «light» Radio Swiss Classic Radio Swiss Jazz SRF 1 SF zwei TV SF info RTS 1 RTS2 RTS info LA 1 LA 1 HD Suisse etc. -

Catalogo Dei Provvedimenti Della SRG SSR Idée Suisse

Conferenza stampa, martedì 23 giugno 2009 Catalogo dei provvedimenti della SRG SSR idée suisse Priorità n. 1 Provvedimenti Attuazione Negoziati salariali 2010: effetto zero su stipendi generali e misure 2010 individuali La SRG SSR non si fa più carico del canone per i pensionati 01.01.2010 Verifica della pianificazione degli investimenti immobiliari 2011 Vendita di immobili dal 2011 Riduzione e cancellazione di diversi impegni e media partnership Nessuna realizzazione di RSR-info Spegnimento del trasmettitore OM di Sottens 2011 Ottimizzazione di Swissinfo (in funzione dei risultati della verifica in corso) 2010 - 2011 Vendite delle licenze Telecontrol e Radiocontrol 2010 Ottimizzazione del piano a medio termine di Media Services Riduzione del budget di comunicazione per HD e DAB 2010 RSI; disdetta del contratto FOSI (Orchestra e Coro) dal 2013 Business Unit Sport (BUS) Provvedimenti Valore medio 2010 – 2014 Impatto totale sui posti a tempo pieno ---- Impatto totale sul risultato annuo 24‘514 Impatto totale sui risultati annui, oneri finanziari 30‘514 compresi Impatto totale sull’indebitamento 2014 -336‘172 Impatto totale sull’indebitamento, oneri finanziari -366‘169 compresi 2014 in migliaia di CHF Priorità n. 2 Provvedimenti Attuazione Limitare linearmente la crescita della massa salariale a partire dal 2011 al 2011 – 2014 50% del rincaro La SRG SSR non si fa più carico del canone a partire dal 2013/14 per tutti i 2013 e segg. dipendenti (negoziare l’abolizione dell’articolo CCL) e nemmeno per i membri degli organi Riduzione e cancellazione -

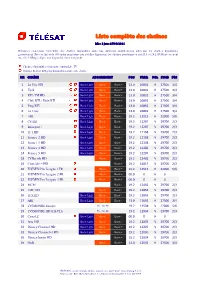

Liste Complète Des Chaînes

Liste complète des chaînes Mise à jour: 2 juin 2020 Retrouvez ci-dessous l'ensemble des chaînes disponibles dans nos différents abonnements ainsi que les chaînes disponibles gratuitement (Free to Air) via la télévision numérique par satellite. Important: les chaînes positionnées sur 23,5 et 28,2 (POS) nécessitent une tête LNB spécifique non disponible dans nos packs. Chaînes disponibles dans notre abonnement Live TV. Options Restart & Replay disponibles pour cette chaîne. NR CHAÎNE ABONNEMENT POS FREQ POL SYMB FEC 1 La Une HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 10930 H 30000 2/3 2 La Deux Basic Light Basic Basic+ 13.0 10930 H 30000 2/3 3 RTL-TVI HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 10930 H 30000 2/3 4 Club RTL / Kidz RTL Basic Light Basic Basic+ 13.0 10930 H 30000 2/3 5 Plug RTL Basic Light Basic Basic+ 13.0 10930 H 30000 2/3 6 La Trois Basic Light Basic Basic+ 13.0 10930 H 30000 2/3 7 AB3 Basic Light Basic Basic+ 19.2 12515 H 22000 5/6 8 C8 HD Basic Light Basic Basic+ 19.2 12207 V 29700 2/3 9 Infosport+ Basic Light Basic Basic+ 19.2 12207 V 29700 2/3 10 TF 1 HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 11 France 2 HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 12 France 3 Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 13 France 4 Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 14 France 5 Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 15 France Ô Basic Basic+ 13.0 12692 H 27500 3/4 18 TV Breizh HD Basic Basic+ 19.2 12402 V 29700 2/3 19 Comédie+ HD Basic+ 19.2 12441 V 29700 2/3 24 MCM Basic+ 19.2 12402 V 29700 2/3 25 TMC Basic Basic+ -

Programmliste Digital (LCN-Reihung) Stand: September 2021

Programmliste Digital (LCN-Reihung) Stand: September 2021 Nr. Art Programm Nr. Art Programm Nr. Art Programm 1 TV ORF eins HD 102 TV ARD alpha HD 342 TV WDR Köln 2 TV ORF 2 V HD 110 TV Phoenix HD 343 TV NDR FS SH 3 TV Servus TV HD Österreich 111 TV Tagesschau24 HD 344 TV MDR Thüringen 4 PTV Puls 4 HD 112 PTV n-tv HD 346 TV hr-fernsehen 5 TV LÄNDLE TV HD 113 TV oe24TV HD 347 TV SR Fernsehen 6 TV ATV HD 115 TV Kika HD 360 PTV Kinowelt TV 7 PTV ProSieben Austria HD 116 PTV Disney Channel HD 363 PTV Romance TV 8 PTV SAT.1 Österreich HD 119 PTV Nick / MTV+ HD 364 TV TELE 5 9 PTV Kabel Eins Austria HD 120 PTV Deluxe Music HD 366 PTV Heimatkanal 10 TV Puls 24 HD 121 PTV MTV HD 390 TV Eurosport D 14 PTV ProSieben FUN HD 122 PTV MTV Live HD 392 TV K19 15 TV ATV II HD 124 PTV Mezzo Live HD 393 TV ORF Sport + 19 TV Schau TV HD 205 PTV Penthouse HD 400 TV DMAX Austria 20 PTV RTL HD Austria 210 TV HSE HD 401 TV Welt der Wunder TV 21 PTV VOX HD Austria 211 TV HSE Extra HD 402 PTV RTL Living 22 PTV RTL II HD Austria 212 TV Juwelo HD 410 TV n-tv Austria 29 TV krone.TV HD 220 TV BBC World News HD 411 TV EuroNews 30 TV Das Erste HD 221 TV CNBC HD 412 TV Phoenix 31 TV ONE HD 222 TV DW English HD 414 TV WELT 35 TV ZDF HD 224 TV Al Jazeera English HD 415 TV N24 Doku 36 TV zdf_neo HD 225 TV RSI LA1 HD 420 TV TLC Austria 38 TV ZDFinfo HD 230 TV France 2 HD 421 PTV History HD 40 TV BR Süd HD 231 TV France 3 HD 422 PTV E! Entertainment 41 TV SWR BW HD 232 TV RTS Un HD 423 PTV auto motor & sport 42 TV WDR HD Köln 233 TV TF1 HD Suisse 424 PTV Bon Gusto 43 TV NDR -

Multiple Documents

Alex Morgan et al v. United States Soccer Federation, Inc., Docket No. 2_19-cv-01717 (C.D. Cal. Mar 08, 2019), Court Docket Multiple Documents Part Description 1 3 pages 2 Memorandum Defendant's Memorandum of Points and Authorities in Support of i 3 Exhibit Defendant's Statement of Uncontroverted Facts and Conclusions of La 4 Declaration Gulati Declaration 5 Exhibit 1 to Gulati Declaration - Britanica World Cup 6 Exhibit 2 - to Gulati Declaration - 2010 MWC Television Audience Report 7 Exhibit 3 to Gulati Declaration - 2014 MWC Television Audience Report Alex Morgan et al v. United States Soccer Federation, Inc., Docket No. 2_19-cv-01717 (C.D. Cal. Mar 08, 2019), Court Docket 8 Exhibit 4 to Gulati Declaration - 2018 MWC Television Audience Report 9 Exhibit 5 to Gulati Declaration - 2011 WWC TElevision Audience Report 10 Exhibit 6 to Gulati Declaration - 2015 WWC Television Audience Report 11 Exhibit 7 to Gulati Declaration - 2019 WWC Television Audience Report 12 Exhibit 8 to Gulati Declaration - 2010 Prize Money Memorandum 13 Exhibit 9 to Gulati Declaration - 2011 Prize Money Memorandum 14 Exhibit 10 to Gulati Declaration - 2014 Prize Money Memorandum 15 Exhibit 11 to Gulati Declaration - 2015 Prize Money Memorandum 16 Exhibit 12 to Gulati Declaration - 2019 Prize Money Memorandum 17 Exhibit 13 to Gulati Declaration - 3-19-13 MOU 18 Exhibit 14 to Gulati Declaration - 11-1-12 WNTPA Proposal 19 Exhibit 15 to Gulati Declaration - 12-4-12 Gleason Email Financial Proposal 20 Exhibit 15a to Gulati Declaration - 12-3-12 USSF Proposed financial Terms 21 Exhibit 16 to Gulati Declaration - Gleason 2005-2011 Revenue 22 Declaration Tom King Declaration 23 Exhibit 1 to King Declaration - Men's CBA 24 Exhibit 2 to King Declaration - Stolzenbach to Levinstein Email 25 Exhibit 3 to King Declaration - 2005 WNT CBA Alex Morgan et al v. -

Zahlen, Daten, Fakten 2009/2010

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 2009/2010 Glaubwürdigkeit Unabhängigkeit Vielfalt Kreativität Fairness INHALT Die SRG SSR auf einen Blick 4 Unternehmensprofil 5 Unsere Radioprogramme 2009 7 Unsere Fernsehprogramme 2009 8 Unser übriges publizistisches Angebot 2009 9 Schweizer Radio DRS 10–11 Schweizer Fernsehen 12–13 Radio Suisse Romande 14–15 Télévision Suisse Romande 16–17 Radiotelevisione svizzera 18–21 Radio e Televisiun Rumantscha 22–23 Swissinfo 24 Swiss TXT 24 HD suisse 25 Quellenangaben 25 Finanzieller Rahmen 2009 26–27 Vereinsstruktur 2010 28–29 Unternehmensstruktur 2010 30–31 Verwaltungsrat 2010 32 Geschäftsleitung 2010 33 Leitbild 34 Leitsätze 35 Rechtliche Grundlagen 36–37 Impressum 38 Zahlen, Daten, Fakten 2009/2010 SRG SSR idée suisse 3 DIE SRG SSR AUF EINEN BLICK UNTERNEHMENSPROFIL Unternehmenseinheiten Die SRG SSR idée suisse ist ein privatrechtlich organisiertes und nach den Grund- sätzen des Aktienrechts geführtes Medienunternehmen, dessen Auftrag auf der Bundesverfassung, dem Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) sowie der Konzession basiert und das dem Service public verpflichtet ist. Als Non-Profit-Unternehmen finanziert sich die SRG SSR zu rund 75 Prozent über Gebühren und zu rund 25 Pro- zent aus kommerzieller Tätigkeit. Sie ist politisch und wirtschaftlich unabhängig. 2009 umfasste die SRG SSR 7 Unternehmenseinheiten; aufgrund des Zusammen- gehens von Radio Suisse Romande (RSR) und Télévision Suisse Romande (TSR) zu Radio Télévision Suisse (RTS) sind es seit 2010 noch 6 Unternehmenseinheiten. Zudem zählt die SRG SSR 5 Tochtergesellschaften. Mit über 6100 Beschäftigten respektive knapp 5000 Vollzeitstellen, einem Jahres- umsatz von rund 1,6 Mrd. Franken, 18 Radio- und 8 Fernsehprogrammen sowie ergänzenden Websites und Teletextdiensten ist die SRG SSR das grösste Unterneh- men für elektronische Medien in der Schweiz. -

Die Herausforderungen Eines Schweizer Medienunternehmens

Die Herausforderungen eines Schweizer Medienunternehmens Serge Reymond, 26. Februar 2013 1 Serge Reymond, 26. Februar 2013 Tamedia verändert sich: Zeitungen als Kerngeschäft; Digital mit wachsender Bedeutung Umsätze 2011 nach Segmenten in Mio. CHF Gesamt Umsatz: 1䇺105 Mio. CHF EBITDA: 226 Mio. CHF Umsatz: 126 Mio. CHF Digital EBITDA: 13 Mio. CHF 11% 48% Print Regional Umsatz: 532 Mio. CHF 40% EBITDA: 98 Mio. CHF Print National Umsatz: 447 Mio. CHF EBITDA: 115 Mio. CHF Serge Reymond, 26. Februar 2013 Sechs Trends beeinflussen die Medienbranche im In- und Ausland und sorgen für einen intensiven internationalen Wettbewerb 1 2 3 Rückgang Leserzahlen Veränderung des Verlagerung abonnierte Zeitungen Medienkonsums Werbeinvestitionen 4 5 6 Verlagerung Rubriken Konsolidierung und Medienkonvergenz ins Internet Internationalisierung Serge Reymond, 26. Februar 2013 Le Matin: Leserschaftsverlust von 31 Prozent seit 2006 Leser Le Matin 2003 bis 2012-2 in Tausend -31% -21% 20032004 2005 2006-2 2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2 Quelle: Mach-Basic 2002-2012-2 Serge Reymond, 26. Februar 2013 Die bezahlten Tageszeitungen verlieren deutlich Auflage….. Entwicklung verkaufte Auflage ausgewählter Tageszeitungen* von 2003 bis 2012 -35% 292.292 -20% 234.518 191.064 -22% 188.602 166.291 129.627 -19% 88.543 71.957 2003 2012 2003 2012 2003 2012 2003 2012 Quelle: Wemf Auflagebulletins 2002 und 2012; *berücksichtigt wurden die vier grössten Bezahl-Tageszeitungen, die im Zeitraum 2003 bis 2012 keine Titel integriert haben 5 Serge Reymond, 26. Februar 2013 …was -

TV Over IP Ch List & IP Adresses

Password for "Unprotected Sheet": upc MySports HD D / MySports HD F The base channel (in FTA groups 15 and 44) Weekly a game of the Swiss League and the National League Individual Bundesliga matches per season Formula E, Swiss handball, beach volleyball, TV over IP Ch List & IP Adresses Football and other sports Customer, [email protected], daqXXXxxx MySports Business DE* / FR* (PayTV) The premium package (only with AppearTV) Address, ZIP City The all-round package for true sports fans. Discover the MySports Pro world below. *inklusiv MySports Business 1 & 2 Selected Services Valid from 2020-10-16, replaces the last version from 2019-03-30. (Subject to change) HDTV Quantity: 0 Total 379 Services. 114 TV HD + 130 TV SD = Total 244 TV Services Radio: 135 Services TV Quantity: 0 HDTV & TV Quantity: 0 Note: bitrate is dependent on program content, and can vary. EPG for DVB-C (UPC Mini Head End) available. Radio Quantity: 0 Average bitrates: TV HD: 11.0 Mbps; TV SD: 4.5 Mbps; Radio: 0.4 Mbps EPG for IP Multicast Stream has to be edited by the customer Note: + = supported languages on many TV services are time and content dependent. himself, the EPG data can be downloaded via FTP access. Total Channel Group 0 E.g.: movies are often in multiple languages. capacity / dimensioning (click for information) Audio Selected Frequenzen Mcast Country Language Group Set TV Channel IP Address SID Type EPG Channel Group for Port ISO 3166-1 ISO 639-1 Name TSID mpeg ac-3 (x) DVB-C SRF 1 HD 239.192.0.82 3791 9038 TV HD CH de, + x x x 0 German SRF zwei HD 239.192.0.83 -

TV-Programme Zur Erfassung GT 1 Per 1.1.2015

TV-Programme zur Erfassung GT 1 per 1.1.2015 Sender- Kurz- Spra- Land Vollständige Bezeichnung ID bezeichnung che Schweiz 11 CH SRF1 SCHWEIZER FERNSEHEN - DRS 1 de 206 CH SRFzwei SRF zwei de 52 CH RTSun TELEVISION SUISSE ROMANDE 1 fr 51 CH RSILA1 RADIOTELEVISIONE SVIZZERA ITALIANA 1 it 207 CH RSILA2 RADIOTELEVISIONE SVIZZERA ITALIANA 2 it 242 CH SRFInfo SRF Info de 836 CH 3+ 3plus de 310 CH Star STAR TV de 208 CH RTSdeux TELEVISION SUISSE ROMANDE 2 fr 1352 CH 4+ 4plus de 1306 CH joiz joiz de 301 CH TZüri TELE ZüRI de 320 CH TTOP TELE TOP - WINTERTHUR de 302 CH TEM1 TELE M1 de 308 CH Tele1 TELE 1 de 307 CH TBärn TELE BAERN de 1134 CH SSF Schweizer Sport Fernsehen de 306 CH TBasl TELE BASEL de 177 CH TVM3 3ème chaîne romande fr 303 CH Cana9 CANAL 9 - SIERRE fr 309 CH,FR CAAL+ CANAL ALPHA + fr 229 CH VIVA VIVA Schweiz de 311 CH LéMan LEMAN BLEU fr 322 CH TOST TELE OSTSCHWEIZ - ST. GALLEN de 1276 CH latélé la télé fr 321 CH TETI TELE TICINO it 317 CH TBiel TELE BIELINGUE - BIEL/BIENNE de 492 CH zürip züriplus de 323 CH TSüdO TELE SÜDOSTSCHWEIZ - CHUR de 1213 CH RouTV Rouge TV de 1432 CH NRJTV Energy TV de 253 CH S5 Schweiz 5 de 319 CH SHf SCHAFFHAUSER LOKAL-TV de 318 CH TRhta TELE RHEINTAL de 1257 CH KAN9 Kanal 9 / Canal 9 de 194 CH maxtv max tv de 1370 CH CHTV CHTV (CH Television GmbH) de 193 CH TNapf Tele Napf de 1254 CH ALPEN Alpen Welle TV de 1433 CH TCFlashD TC Flash D de 1434 CH TCFlashF TC Flash F fr 1072 CH NZeit Die Neue Zeit TV de 196 CH TeleD Tele D de 314 CH Alf AROLFINGER LOKALFERNSEHEN AARAU-ZOFINGEN de 1395 CH TORTele TOR Télévision -

Money Matters – a Cross-National Study of Economic Influences on TV News

Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2010 Money Matters – A Cross-National Study of Economic Influences on TV News Nguyen Vu, Hong Nga Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-77675 Dissertation Published Version Originally published at: Nguyen Vu, Hong Nga. Money Matters – A Cross-National Study of Economic Influences on TV News. 2010, University of Zurich, Faculty of Arts. Money Matters – A Cross-‐National Study of Economic Influences on TV News Thesis presented to the Faculty of Arts of the University of Zurich for the degree of Doctor of Philosophy by Hong Nga Nguyen Vu from Germany Accepted in the spring semester 2010 on the recommendation of Prof. Dr. Frank Esser and Prof. Dr. Heinz Bonfadelli Zurich, October 2010 Acknowledgements First of all, I would like to thank my advisor Frank Esser for his trust, encouragement and advice throughout the years of my Ph.D. He is the most supportive advisor one could ever imagine and a great researcher from whom I have gladly learned to “go comparative.” Further, I would like to thank Thomas Hanitzsch, Michael Bauer and Heinz Bonfadelli for the excellent collaboration in the Foreign News on TV project. I am also grateful to Heinz Bonfadelli for agreeing to co‐examine my thesis. I am greatly indebted to all members of the Foreign News on TV project who have kindly given me permission to use their TV news content data for this thesis and who also helped me gather data on the TV system and TV channels in their countries. -

Liste Des Chaînes Satellite

Liste complète des chaînes Mise à jour: 02/08/2021 Retrouvez ci-dessous l'ensemble des chaînes disponibles dans nos différents abonnements ainsi que les chaînes disponibles gratuitement (Free to Air) via la télévision numérique par satellite. Important: les chaînes positionnées sur 23,5 et 28,2 (POS) nécessitent une tête LNB spécifique non disponible dans nos packs. Chaînes disponibles dans notre option Live TV. Options Restart & Replay disponibles pour cette chaîne. NR CHAÎNE ABONNEMENT POS FREQ POL SYMB FEC 1 La Une HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 2 Tipik Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 3 RTL-TVI HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 4 Club RTL / Kidz RTL Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 5 Plug RTL Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 6 La Trois Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 7 AB3 Basic Light Basic Basic+ 19.2 12515 H 22000 5/6 8 C8 HD Basic Light Basic Basic+ 19.2 12207 V 29700 2/3 9 Infosport+ Basic Light Basic Basic+ 19.2 12207 V 29700 2/3 10 TF 1 HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 11 France 2 HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 12 France 3 Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 13 France 4 Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 14 France 5 Basic Light Basic Basic+ 13.0 11681 H 27500 3/4 18 TV Breizh HD Basic Basic+ 19.2 12402 V 29700 2/3 19 Comédie+ HD Basic+ 19.2 11817 V 29700 2/3 20 ELEVEN Pro League 1 FR Basic Basic+ 19.2 12515 H 22000 5/6 21 ELEVEN Pro League 2 FR Basic Basic+ 00.0 0 H -

Liste Des Chaînes

Liste complète des chaînes Mise à jour: 27/09/2021 Retrouvez ci-dessous l'ensemble des chaînes disponibles dans nos différents abonnements ainsi que les chaînes disponibles gratuitement (Free to Air) via la télévision numérique par satellite. Important: les chaînes positionnées sur 23,5 et 28,2 (POS) nécessitent une tête LNB spécifique non disponible dans nos packs. Chaînes disponibles dans notre option Live TV. Options Restart & Replay disponibles pour cette chaîne. NR CHAÎNE ABONNEMENT POS FREQ POL SYMB FEC 1 La Une HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 2 Tipik Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 3 RTL-TVI HD Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 4 Club RTL / Kidz RTL Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 5 Plug RTL Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 6 La Trois Basic Light Basic Basic+ 13.0 10892 H 27500 3/4 7 AB3 Basic Light Basic Basic+ 19.2 12515 H 22000 5/6 8 C8 HD Basic Light Basic Basic+ 19.2 12207 V 29700 2/3 9 Infosport+ Basic Light Basic Basic+ 19.2 12207 V 29700 2/3 10 TF 1 HD Basic Light Basic Basic+ 19.2 12168 V 29700 2/3 11 France 2 HD Basic Light Basic Basic+ 19.2 12168 V 29700 2/3 12 France 3 HD Basic Light Basic Basic+ 19.2 12168 V 29700 2/3 13 France 4 HD Basic Light Basic Basic+ 19.2 12402 V 29700 2/3 14 France 5 HD Basic Light Basic Basic+ 19.2 12207 V 29700 2/3 18 TV Breizh HD Basic Basic+ 19.2 12402 V 29700 2/3 19 Comédie+ HD Basic+ 19.2 11817 V 29700 2/3 20 ELEVEN Pro League 1 FR Basic Basic+ 19.2 12515 H 22000 5/6 21 ELEVEN Pro League 2 FR Basic Basic+