Il Cardinale Pietro Gasparri Segretario Di Stato (1914–1930)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Byzantine Coadjutor Archbishop Installed at Cathedral Reflection

Byzantine coadjutor archbishop installed at Cathedral By REBECCA C. M ERTZ I'm com ing back to m y home in Pennsylvania, Before a congregation of some 1800 persons. m arked another milestone in the history of the PITTSBURGH - In am elaborate ceremony where I have so many friends and where I've Archbishop Dolinay, 66, was welcomed into his faith of Byzantine Catholics. Tuesday at St. Paul Cathedral, Byzantine Bishop spent so m uch of m y life," Archbishop Dolinay position w ith the traditional gifts of hospitality, "Today we extend our heartfelt congratula Thom as V. Dolinay of the Van Nuys, Calif., said at the close of the cerem ony. bread, salt and the key. tions to Bishop Dolinay," Archbishop Kocisko Diocese was installed as coadjutor archbishop of As coadjutor. Archbishop Dolinay will have the The papal "bulla" appointing Archbishop said, "as we chart the course of the archdiocese the Byzantine Metropolitan Archdiocese of Pitt right of succession to Archbishop Kocisko. The Dolinay was read, and Archbishop Kocisko through the next m illenium .” sburgh. with Archbishop Stephen J. Kocisko, new archbishop, a native of Uniontown, was or recited the prayer of installation, and led A r During the liturgy that followed the installa the present leader of the Pittsburgh Archdiocese, dained to the episcopate in 1976. Before serving chbishop Dolinay to the throne. tion ceremony, Bishop Daniel Kucera, OSB, a officiating. in California, he was first auxiliary bishop of the In his welcom ing serm on. Archbishop Kocisko form er classmate of Archbishop Dolinay's at St. “I'm overjoyed in this appointment because Passaic, N .J. -

Chronology of the Martin and Guérin Families***

CHRONOLOGY OF THE MARTIN AND GUÉRIN FAMILIES*** 1777 1849 April 16, 1777 - The birth of Pierre-François Martin in Athis-de- father of Louis Martin. His baptismal godfather was his maternal uncle, François Bohard. July 6, 1789 - The birth of Isidore Guérin, Sr. in St. Martin- father of Zélie Guérin Martin. January 12, 1800 - The birth of Marie-Anne-Fanie Boureau in Blois (Loir et Cher). She was the mother of Louis Martin. July 11, 1805 - The birth of Louise-Jeanne Macé in Pré- en-Pail (Mayenne). She was the mother of Marie-Louise Guérin (Élise) known in religion as Sister Marie-Dosithée, Zélie Guérin Martin and Isidore Guérin. April 4, 1818 - Pierre-François Martin and Marie-Anne- Fanie Boureau were married in a civil ceremony in Lyon. April 7, 1818 - Pierre-François Martin and Marie-Anne- Fanie Boureau were married in Lyon in the Church of Saint-Martin- Abbé Bourganel. They lived at 4 rue Vaubecourt. They were the parents of Louis Martin. July 29, 1819 - The birth of Pierre Martin in Nantes. He was the oldest brother of Louis Martin. He died in a shipwreck when still very young. September 18, 1820 - The birth of Marie-Anne Martin in Nantes. She was the oldest sister of Louis Martin. August 22, 1823 - The birth of Louis-Joseph-Aloys- Stanislaus Martin on the rue Servandoni in Bordeaux (Gironde). He was the son of Pierre-François Martin and Marie- Anne-Fanie Boureau. He was the brother of Pierre, Marie-Anne, Anne-Françoise- Fanny and Anne Sophie Martin. He was 1 the husband of Zélie Guérin Martin and the father of Marie, Pauline, Léonie, Céline and Thérèse (St. -

Acta Apostolicae Sedis

ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XII - VOLUMEN XII ROMAE TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS MCMXX fr fr Num. 1 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA BENEDICTI PP. XV CONSTITUTIO APOSTOLICA AGRENSIS ET PURUENSIS ERECTIO PRAELATURAE NULLIUS BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Ecclesiae universae regimen, Nobis ex alto commissum, onus Nobis imponit diligentissime curandi ut in orbe catholico circumscriptionum ecclesiasticarum numerus, ceu occasio vel necessitas postulat, augeatur, ut, coarctatis dioecesum finibus ac proinde minuto fidelium grege sin gulis Pastoribus credito, Praesules ipsi munus sibi commissum facilius ac salubrius exercere possint. Quum autem apprime constet dioecesim Amazonensem in Brasi liana Republica latissime patere, viisque quam maxime deficere, prae sertim in occidentali parte, in provinciis scilicet, quae Alto Aere et Alto Purus vocantur, ubi fideles commixti saepe saepius cum indigenis infidelibus vivunt et spiritualibus subsidiis, quibus christiana vita alitur et sustentatur, ferme ex integro carent; Nos tantae necessitati subve niendum duximus. Ideoque, collatis consiliis cum dilectis filiis Nostris S. R. E. Car dinalibus S. Congregationi Consistoriali praepositis, omnibusque mature perpensis, partem territorii dictae dioecesis Amazonensis, quod prae dictas provincias Alto Aere et Alto Purus complectitur, ab eadem dioe cesi distrahere et in Praelaturam Nullius erigere statuimus. 6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Quamobrem, potestate -

Kenneth A. Merique Genealogical and Historical Collection BOOK NO

Kenneth A. Merique Genealogical and Historical Collection SUBJECT OR SUB-HEADING OF SOURCE OF BOOK NO. DATE TITLE OF DOCUMENT DOCUMENT DOCUMENT BG no date Merique Family Documents Prayer Cards, Poem by Christopher Merique Ken Merique Family BG 10-Jan-1981 Polish Genealogical Society sets Jan 17 program Genealogical Reflections Lark Lemanski Merique Polish Daily News BG 15-Jan-1981 Merique speaks on genealogy Jan 17 2pm Explorers Room Detroit Public Library Grosse Pointe News BG 12-Feb-1981 How One Man Traced His Ancestry Kenneth Merique's mission for 23 years NE Detroiter HW Herald BG 16-Apr-1982 One the Macomb Scene Polish Queen Miss Polish Festival 1982 contest Macomb Daily BG no date Publications on Parental Responsibilities of Raising Children Responsibilities of a Sunday School E.T.T.A. BG 1976 1981 General Outline of the New Testament Rulers of Palestine during Jesus Life, Times Acts Moody Bible Inst. Chicago BG 15-29 May 1982 In Memory of Assumption Grotto Church 150th Anniversary Pilgrimage to Italy Joannes Paulus PP II BG Spring 1985 Edmund Szoka Memorial Card unknown BG no date Copy of Genesis 3.21 - 4.6 Adam Eve Cain Abel Holy Bible BG no date Copy of Genesis 4.7- 4.25 First Civilization Holy Bible BG no date Copy of Genesis 4.26 - 5.30 Family of Seth Holy Bible BG no date Copy of Genesis 5.31 - 6.14 Flood Cainites Sethites antediluvian civilization Holy Bible BG no date Copy of Genesis 9.8 - 10.2 Noah, Shem, Ham, Japheth, Ham father of Canaan Holy Bible BG no date Copy of Genesis 10.3 - 11.3 Sons of Gomer, Sons of Javan, Sons -

Huysmans Et L'affaire De L'index (1898-1899)

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL Clermont Université Huysmans et l’affaire de l'Index (1898-1899) Jean-Baptiste Amadieu, Philippe Barascud To cite this version: Jean-Baptiste Amadieu, Philippe Barascud. Huysmans et l’affaire de l'Index (1898-1899). Bul- letin de la Soci´et´eJ.-K. Huysmans, 2007, pp.111-148. <halshs-01315416> HAL Id: halshs-01315416 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01315416 Submitted on 6 Jun 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Open licence - etalab JEAN-BAPTISTE AMADIEU PHILIPPE BARASCUD Huysmans et l’affaire de l’Index (1898-1899) Jusqu’à présent, l’éventuelle mise à l’Index de Huysmans n’avait été étudiée que d’après sa correspondance, les témoignages de contemporains, les articles de presse. Jean-Marie Seillan, dans un article récent sur « Huysmans et les censeurs1 », fait le point, à partir de ces matériaux, sur les menaces de censure qui pèsent sur l’auteur dans un chapitre intitulé « Huysmans censuré ? La Cathédrale et l’Index2 ». Pierre Jourde et Brigitte Cabirol avaient quant à eux étudié l’intervention de la princesse Bibesco, le rôle joué par Mme de Sainte-Foix, les réactions de Cécile Bruyère, dans leur édition de la « Correspondance de Huysmans et de la princesse Jeanne Bibesco, Mère Bénie de Jésus », publiée dans notre Bulletin et précédée d’une riche présentation3. -

TESI Lucacon Margini

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI (IX Ciclo) Tesi di Dottorato Verso il disgelo: Stati Uniti e Santa Sede, 1914-1940 Coordinatore Ch.mo Prof. Antonio Scocozza Tutor Dottorando Ch.mo Prof. Luigino Rossi Luca Castagna Anno Accademico 2009/2010 A Walter, Silvana, Francesco e Rossella … la mia storia. Indice Introduzione I Capitolo Primo 1 Universalismi incompatibili (1914-1920) 1. Neutrali, ma non imparziali 1 1.1 La Santa Sede 1 1.2 Gli Stati Uniti 7 2. Alle origini del “problema” 13 2.1 I rapporti politico-diplomatici 13 2.2 Al limite dell’eresia: Santa Sede e Chiesa statunitense tra fine Ottocento e Grande 23 guerra 23 3. 1916-’18: vani tentativi di dialogo 34 3.1 Wilson, Bonzano e Gibbons 34 3.2 Gli Stati Uniti e la Nota di Benedetto XV 40 4. L’irraggiungibile Versailles 55 5. Un’occasione mancata? 61 Capitolo Secondo 64 Una transizione difficile (1920-1932) 1. Gli Stati Uniti dopo la Grande guerra: il “normale” anti-papismo 64 2. La Chiesa cattolica statunitense tra Benedetto XV e Pio XI: un passaggio tormentato 77 3. Timidi segnali di convergenza lungo l’“asse” Harding-Bonzano 93 4. «Per la S. Sede è opportuno aspettare»: Fumasoni Biondi conosce Washington 108 5. Due “investimenti a medio termine” 121 5.1 Le elezioni presidenziali del 1928 121 5.2 I Patti Lateranensi 127 Capitolo Terzo 134 Una missione comune (1933-1940) 1. Il “nuovo corso” 134 1.1 Roosevelt: l’“apostolo” del riscatto 141 2. -

Vatican Secret Diplomacy This Page Intentionally Left Blank Charles R

vatican secret diplomacy This page intentionally left blank charles r. gallagher, s.j. Vatican Secret Diplomacy joseph p. hurley and pope pius xii yale university press new haven & london Disclaimer: Some images in the printed version of this book are not available for inclusion in the eBook. Copyright © 2008 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Set in Scala and Scala Sans by Duke & Company, Devon, Pennsylvania. Printed in the United States of America by Sheridan Books, Ann Arbor, Michigan. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Gallagher, Charles R., 1965– Vatican secret diplomacy : Joseph P. Hurley and Pope Pius XII / Charles R. Gallagher. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-300-12134-6 (cloth : alk. paper) 1. Hurley, Joseph P. 2. Pius XII, Pope, 1876–1958. 3. World War, 1939–1945— Religious aspects—Catholic Church. 4. Catholic Church—Foreign relations. I. Title. BX4705.H873G35 2008 282.092—dc22 [B] 2007043743 A catalogue record for this book is available from the British Library. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Com- mittee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 To my father and in loving memory of my mother This page intentionally left blank contents Acknowledgments ix Introduction 1 1 A Priest in the Family 8 2 Diplomatic Observer: India and Japan, 1927–1934 29 3 Silencing Charlie: The Rev. -

2010:Frntpgs 2004.Qxd 6/21/2010 4:57 PM Page Ai

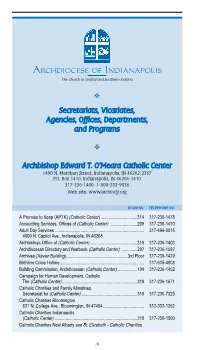

frntpgs_2010:frntpgs_2004.qxd 6/21/2010 4:57 PM Page Ai Archdiocese of Indianapolis The Church in Central and Southern Indiana ✜ Secretariats, Vicariates, Agencies, Offices, Departments, and Programs ✜ Archbishop Edward T. O’Meara Catholic Center 1400 N. Meridian Street, Indianapolis, IN 46202-2367 P.O. Box 1410, Indianapolis, IN 46206-1410 317-236-1400 1-800-382-9836 Web site: www.archindy.org ROOM NO. TELEPHONE NO. A Promise to Keep (APTK) (Catholic Center) ................................314 317-236-1478 Accounting Services, Offices of (Catholic Center) ........................209 317-236-1410 Adult Day Services .............................................................................. 317-466-0015 4609 N. Capitol Ave., Indianapolis, IN 46208 Archbishop, Office of (Catholic Center)..........................................319 317-236-1403 Archdiocesan Directory and Yearbook (Catholic Center) ..............207 317-236-1587 Archives (Xavier Building)......................................................3rd Floor 317-236-1429 Birthline Crisis Hotline.......................................................................... 317-635-4808 Building Commission, Archdiocesan (Catholic Center)..................104 317-236-1452 Campaign for Human Development, Catholic The (Catholic Center) ..................................................................319 317-236-1571 Catholic Charities and Family Ministries, Secretariat for (Catholic Center)..................................................319 317-236-7325 Catholic Charities Bloomington -

LABOUREUR, Francesco by Federico Trastulli - Biographical Dictionary of Italians - Volume 62 (2004)

LABOUREUR, Francesco by Federico Trastulli - Biographical Dictionary of Italians - Volume 62 (2004) The son of Massimiliano, a sculptor originally from Brussels, and of Paola Salomoni, the Laboureur was born in Rome on 11 November. 1767. He was baptized in the parish of S. Lorenzo in Lucina with the names of Francesco, Filippo and Simone (Rome, Arch., Historian of the Vicariate, S. Lorenzo in Lucina, Liber baptizatorum, 32, c 127v); the fact that the Laboureur was better known as Francesco Massimiliano, or "Cavalier Massimiliano" after the conferral of the knighthood of the papal order of the Golden Spur, has generated confusion regarding the news concerning the biography and the works referable to him, to his father and son Alessandro Massimiliano. The Laboureur devoted himself early to sculpture, learning the rudiments in the family; he attended the courses of the Accademia di S. Luca, obtaining the second place at the Clementino Prize of 1783. His fortune in the Roman environment was linked to the figure of the French F. Cacault, minister plenipotentiary in Rome as well as great patron, who already in a letter of 1801 signaled to the Minister for Foreign Affairs, Ch.-M. de Talleyrand, the excellent workmanship of a marble bust of Napoleon who commissioned the sculptor, part of a larger group of works he collected, now at the Musée des beaux-arts in Nantes. There is news about the working of a second bust of Bonaparte in another letter from Cacault, announcing how he had in mind to make the Laboureur also a colossal statue of Napoleon, at the time the first consul. -

Acta Apostolicae Sedis

ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XX. - VOLUMEN XX TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS M • DCCCC • XXVIII i fi f j ! f Annus XX - Vol. XX 10 Ianuarii 1928 Num. 1 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. XI LITTERAE ENCYCLICAE AD RR. PP. DD. PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS, ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS PACEM ET COMMUNIONEM CUM APO STOLICA SEDE HABENTES: DE VERA RELIGIONIS UNITATE FOVENDA. PIUS PP. XI VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM Mortalium animos nunquam fortasse alias tanta incessit cupi ditas fraternae illius, qua - ob unam eandemque originem ac naturam - inter nos obstringimur copulamurque, necessitudinis eum confirmandae tum ad commune humanae societatis bonum transferendae, quantam per nostra haec tempora inoessisse vide mus. Cum enim nationes pacis muneribus nondum plene fruantur, quin immo vetera alicubi et nova discidia in seditiones inque civi les conflictiones erumpant; controversias autem sane plurimas, quae ad tranquillitatem prosperitatemque populorum pertinent, dirimi nequaquam liceat, nisi concors eorum actio atque opera intercedat, qui Civitatibus praesunt earumque negotia gerunt ac provehunt; facile intellegitur - eo magis quod de generis humani unitate iam nulli dissentiunt - quare cupiant plerique, ut, universa eiusmodi germanitate instructae, cotidie arctius variae inter se gentes cohaereant. 6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Bern haud dissimilem in iis, quae invectam a Christo Domino Novae Legis ordinationem respiciunt, efficere quidam conten dunt. Quod enim pro comperto habeant, homines quovis reli gionis sensu destitutus perraro inveniri, idcirco eam in spem in gressi videntur, haud difficulter eventurum, ut populi, etsi de rebus divinis alii aliud tenent, in nonnullarum tamen professione doctrinarum, quasi, in communi quodam spiritualis vitae funda mento, fraterne consentiant. -

Almanacco Romano Pel 1855

AL!IANACCO RO}JANO pd· 1855 COJSTENENTB INDICAZIONJ, �OTIZIE ED INDIRIZZI l'ER LA. CITTÀ DI ROMA ] .. Pa:fti!o ANNO 't DaUa Tipografia di Gaetano Chin�Si Piazza Monte Citorio 119. AI�lUNACCO/ 9'\,.-"\ , ....- - . ROMANO OSSIA D-EI PRUilRI DIGNITARI .E FUNZIONARI INDllUZZI E NOTIZIE DI PUBBLICI STABILIJIJENTI, n' DEl DI SGIENZE, E PRIVATIED TI, PROFESSORI LETTERE AR DEl COMliERCIANTI, A T I TI EC. R S EC. PEL ·J855 ANNO I'Ril\10 ROi\lA CrHASSI MONTE 11� tll'O R:H'i.\ I>JAZZA Dl Ci'J'OI\10 �. Coltti che per semplice cu-riosità o ]Jer l'esi genza de' pr.op-ri affa-ri desiderasse conoscere L'organizzazione di questa nostra metropoli e i diversi rami delle professioni, arti mestieri; e invano avrebbe ricercato un almanacco che a colpo d'occhio e complessivamente avesse rispo sto alle . più ovvie e necessarie ricerche. Quelli che pm· lo innan�i vennero pubbliwti, rigttar davano soltanto delle categorie parzictli, ed in città, ove per le moltiplici giurisdizioni si una centralizzano e si compenetrano gli affari, o ve le agenzie rapp1·esentano i bisogni dì tutte le province, non hanno l1'miti che le separi, sem e pre più si sentiva il bisogno d'una raccolta ge nerale di tutte notizie che ad ogni ceto di per sone potessero recare interesse. Nello scopo di sopper·ire a questo vuoto ven'tamo alla pubblica zione del presente almanacco, nel quale anche olt-re l'organizzazione governativa ed wnmini strativa si sono raccolte le indicctzioni risgHar clanti il clero, la nobiltà, la curia, 1. -

Os Tempos Da Diocese Do Porto”, Desdobrou-Se Por 11 Sessões Mensais, Que Decorreram Entre Janeiro E Dezembro De 2015 E Conheceram Uma Participação Muito Significativa

Adélio Fernando Abreu 25 Luís Carlos Amaral (coordenação) No contexto das celebrações dos 900 anos A coleção Estudos de História Religiosa da restauração da Diocese do Porto e na pretende contribuir para o conhecimento sequência do Colóquio Internacional e compreensão do fenómeno religioso que incidiu sobre o período medieval, o ao longo do tempo, no espaço geográfico Centro de Estudos de História Religiosa A. F. Abreu L. C. Amaral (CEHR) pretendeu dar continuidade (Coord.) português e nos seus círculos de influência, à reflexão, ao debate e à partilha de nas suas várias e diversificadas formas. ideias, conhecimentos e perspetivas de Atualmente, a história religiosa adquiriu análise e de compreensão da história da Dos Homens Diocese, mediante a organização de um peso específico no campo científico, tanto Seminário centrado nas épocas moderna quanto a religião deixou de ser considerada e contemporânea. Com esta iniciativa, foi e da Memória tema “residual” ou em vias de extinção, dada continuidade ao Seminário de História passando a ser perspetivada como fator Religiosa que, de maneira regular e formal, orto Contributos para a história incontornável no estudo das sociedades. tem decorrido no Centro Regional do P Porto da Universidade Católica Portuguesa da Diocese do Porto O manuseamento de nova documentação, desde 2012, dando corpo a uma presença as leituras amplas e interdisciplinares do CEHR no Porto em articulação com o acerca das diversas dimensões do religioso iocese do Gabinete D. Armindo Lopes Coelho. Assim, emória D e da sua articulação com a sociedade, e através de intervenções de especialistas M nas diversas áreas da História e da Teologia, bem como a descoberta de novos temas mas também da Arte e do Património, e problemas, suscitam metodologias recapitularam-se tempos e figuras que abertas e permitem inovadoras visões marcaram a História da Diocese.