Mediendossier Trigon-Film

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

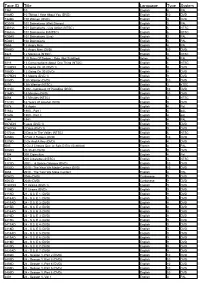

Tape ID Title Language Type System

Tape ID Title Language Type System 1361 10 English 4 PAL 1089D 10 Things I Hate About You (DVD) English 10 DVD 7326D 100 Women (DVD) English 9 DVD KD019 101 Dalmatians (Walt Disney) English 3 PAL 0361sn 101 Dalmatians - Live Action (NTSC) English 6 NTSC 0362sn 101 Dalmatians II (NTSC) English 6 NTSC KD040 101 Dalmations (Live) English 3 PAL KD041 102 Dalmatians English 3 PAL 0665 12 Angry Men English 4 PAL 0044D 12 Angry Men (DVD) English 10 DVD 6826 12 Monkeys (NTSC) English 3 NTSC i031 120 Days Of Sodom - Salo (Not Subtitled) Italian 4 PAL 6016 13 Conversations About One Thing (NTSC) English 1 NTSC 0189DN 13 Going On 30 (DVD 1) English 9 DVD 7080D 13 Going On 30 (DVD) English 9 DVD 0179DN 13 Moons (DVD 1) English 9 DVD 3050D 13th Warrior (DVD) English 10 DVD 6291 13th Warrior (NTSC) English 3 nTSC 5172D 1492 - Conquest Of Paradise (DVD) English 10 DVD 3165D 15 Minutes (DVD) English 10 DVD 6568 15 Minutes (NTSC) English 3 NTSC 7122D 16 Years Of Alcohol (DVD) English 9 DVD 1078 18 Again English 4 Pal 5163a 1900 - Part I English 4 pAL 5163b 1900 - Part II English 4 pAL 1244 1941 English 4 PAL 0072DN 1Love (DVD 1) English 9 DVD 0141DN 2 Days (DVD 1) English 9 DVD 0172sn 2 Days In The Valley (NTSC) English 6 NTSC 3256D 2 Fast 2 Furious (DVD) English 10 DVD 5276D 2 Gs And A Key (DVD) English 4 DVD f085 2 Ou 3 Choses Que Je Sais D Elle (Subtitled) French 4 PAL X059D 20 30 40 (DVD) English 9 DVD 1304 200 Cigarettes English 4 Pal 6474 200 Cigarettes (NTSC) English 3 NTSC 3172D 2001 - A Space Odyssey (DVD) English 10 DVD 3032D 2010 - The Year -

The Genealogy of Dislocated Memory: Yugoslav Cinema After the Break

University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations Dissertations and Theses April 2014 The Genealogy of Dislocated Memory: Yugoslav Cinema after the Break Dijana Jelaca University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2 Part of the Communication Commons Recommended Citation Jelaca, Dijana, "The Genealogy of Dislocated Memory: Yugoslav Cinema after the Break" (2014). Doctoral Dissertations. 10. https://doi.org/10.7275/vztj-0y40 https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2/10 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. THE GENEALOGY OF DISLOCATED MEMORY: YUGOSLAV CINEMA AFTER THE BREAK A Dissertation Presented by DIJANA JELACA Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY February 2014 Department of Communication © Copyright by Dijana Jelaca 2014 All Rights Reserved THE GENEALOGY OF DISLOCATED MEMORY: YUGOSLAV CINEMA AFTER THE BREAK A Dissertation Presented by DIJANA JELACA Approved as to style and content by: _______________________________________ Leda Cooks, Chair _______________________________________ Anne Ciecko, Member _______________________________________ Lisa Henderson, Member _______________________________________ James Hicks, Member ____________________________________ Erica Scharrer, Department Head Department of Communication TO LOST CHILDHOODS, ACROSS BORDERS, AND TO MY FAMILY, ACROSS OCEANS ACKNOWLEDGMENTS This dissertation is about a part of the world that I call “home” even though that place no longer physically exists. I belong to that “lost generation” of youth whose childhoods ended abruptly when Yugoslavia went up in flames. -

Yugoslav Cinema

Egemia, 2018; 3: 31-49 31 TRANSFORMATION OF TRAUMATIC CHARACTERS IN POST- YUGOSLAV CINEMA Ahmet Ender UYSAL* ABSTRACT This study examines the changes Yugoslav cinema realized from the 1980s to the 2000s, and seeks to see the contributions of three important post-Yugoslav directors to the transformation of the cinema characters. The post-Yugoslav states emerged after the disintegration of Yugoslavia, and they underwent political and cultural changes as a result of the collapse of the former Yugoslav socialism and the post-civil war. Post- Yugoslav cinema, which took its share from these changes, experienced crises of national identity and modernization. Examining these changes in cinema with cinematic characters is also very important in terms of visualizing cultural and economic changes in a cinematic sense. The real problem here is where the boundary of this change will be drawn. This is because, although the characters in post-Yugoslavian cinema have been transformed, there is still some cinematic tradition that continues today. Post-Yugoslav cinema will therefore be considered within the period of 1980s. Keywords: Post-Yugoslav cinema, trauma, cinematic characters * Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü / VAN E-posta: [email protected] Makale Gönderim Tarihi: 14.06.2018 – Makale Kabul Tarihi: 16.10.2018 32 Egemia, 2018; 3: 31-49 INTRODUCTION Often, the concept of post-Yugoslavian cinema offers curative effects on rejection of failure and the search for hope, and becomes a common stake of new countries emerging after the dissolution of the former Yugoslavia, which is increasingly adopted in the field of film studies (Šprah, 2015: 184). -

Croatian Films Features, Documentaries & Animation

Croatian Films Features, Documentaries & Animation Released in 2012 Content 2 Features (11) Documentaries (15) • Flower Square | Cvjetni trg by Krsto Papić · 8 • 20 Days in Tibet | 20 dana na Tibetu by Silvestar Kolbas · 36 • Goltzius and the Pelican Company by Peter Greenaway • Bare Island | Goli otok by Darko Bavoljak · 38 (minority co-production) · 10 • Big Day | Veliki dan by Đuro Gavran · 40 • Good to Go | Sretan do kraja by Matevž Luzar (minority co- • Blockade | Blokada by Igor Bezinović · 42 production) · 12 • Bosanoga, an Entirely Accidental Death | Bosanoga (sasvim • Halima’s Path | Halimin put by Arsen Anton Ostojić · 14 slučajna smrt) by Morana Komljenović · 44 • Hives | Košnice by Group of Directors · 16 • Čedo by Nikola Strašek · 46 • A Letter to My Dad | Pismo ćaći by Damir Čučić · 18 • Dr Andrija Štampar, Visionary | Dr. Andrija Štampar, vizionar by • My Beautiful Country | Most na Ibru by Michaela Kezele Mladen Juran · 48 (minority co-production) · 20 • Family Meals | Nije ti život pjesma Havaja by Dana Budisavljević · 50 • Night Boats | Noćni brodovi by Igor Mirković · 22 • The Fine Art of Mirroring - Youth Day 1987 by Toma Bačić · 52 • Sonja and the Bull | Sonja i bik by Vlatka Vorkapić · 24 • From Grain to Painting | Od zrna do slike by Branko Ištvančić · 54 • Vegetarian Cannibal | Ljudožder vegetarijanac by Branko • Hills Village 21000 Split | Brda 21000 Split by Silvio Mirošničenko Schmidt · 26 · 56 • When Day Breaks | Kad svane dan by Goran Paskaljević · 28 • The King | Kralj by Dejan Aćimović · 58 • Zagreb Stories -

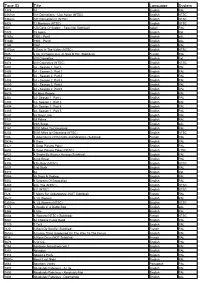

Tape ID Title Language System

Tape ID Title Language System 1375 10 English PAL 0361sn 101 Dalmatians - Live Action (NTSC) English NTSC 0362sn 101 Dalmatians II (NTSC) English NTSC 6826 12 Monkeys (NTSC) English NTSC i031 120 Days Of Sodom - Salo (Not Subtitled) Italian PAL 1078 18 Again English Pal 5163a 1900 - Part I English pAL 5163b 1900 - Part II English pAL 1244 1941 English PAL 0172sn 2 Days In The Valley (NTSC) English NTSC f085 2 Ou 3 Choses Que Je Sais D Elle (Subtitled) French PAL 1304 200 Cigarettes English Pal 6474 200 Cigarettes (NTSC) English NTSC 2401 24 - Season 1, Vol 1 English PAL 2406 24 - Season 2, Part 1 English PAL 2407 24 - Season 2, Part 2 English PAL 2408 24 - Season 2, Part 3 English PAL 2409 24 - Season 2, Part 4 English PAL 2410 24 - Season 2, Part 5 English PAL 5675 24 Hour People English PAL 2402 24- Season 1, Part 2 English PAL 2403 24- Season 1, Part 3 English PAL 2404 24- Season 1, Part 4 English PAL 2405 24- Season 1, Part 5 English PAL 3287 28 Days Later English PAL 5731 29 Palms English PAL 5501 29th Street English pAL 3141 3000 Miles To Graceland English PAL 6234 3000 Miles to Graceland (NTSC) English NTSC f103 4 Adventures Of Reinette and Mirabelle (Subtitled) French PAL 0514s 4 Days English PAL 3421 4 Dogs Playing Poker English PAL 6607 4 Dogs Playing Poker (NTSC) English nTSC g033 4 Shorts By Werner Herzog (Subtitled) English PAL 0160 42nd Street English PAL 6306 4Th Floor (NTSC) English NTSC 3437 51st State English PAL 5310 54 English Pal 0058 55 Days At Peking English PAL 3052 6 Degrees Of Separation English PAL 6389 60s, The (NTSC) English NTSC 6555 61* (NTSC) English NTSC f126 7 Morts Sur Ordonnance (NOT Subtitled) French PAL 5623 8 1/2 Women English PAL 0253sn 8 1/2 Women (NTSC) English NTSC 1175 8 Heads In A Duffel Bag English pAL 5344 8 Mile English PAL 6088 8 Women (NTSC) (Subtitled) French NTSC 5041 84 Charing Cross Road English PAL 1129 9 To 5 English PAL f220 A Bout De Souffle (Subtitled) French PAL 0652s A Funny Thing Happened On The Way To The Forum English PAL f018 A Nous Deux (NOT Subtitled) French PAL 3676 A.W.O.L. -

Inventory to Archival Boxes in the Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division of the Library of Congress

INVENTORY TO ARCHIVAL BOXES IN THE MOTION PICTURE, BROADCASTING, AND RECORDED SOUND DIVISION OF THE LIBRARY OF CONGRESS Compiled by MBRS Staff (Last Update December 2017) Introduction The following is an inventory of film and television related paper and manuscript materials held by the Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division of the Library of Congress. Our collection of paper materials includes continuities, scripts, tie-in-books, scrapbooks, press releases, newsreel summaries, publicity notebooks, press books, lobby cards, theater programs, production notes, and much more. These items have been acquired through copyright deposit, purchased, or gifted to the division. How to Use this Inventory The inventory is organized by box number with each letter representing a specific box type. The majority of the boxes listed include content information. Please note that over the years, the content of the boxes has been described in different ways and are not consistent. The “card” column used to refer to a set of card catalogs that documented our holdings of particular paper materials: press book, posters, continuity, reviews, and other. The majority of this information has been entered into our Merged Audiovisual Information System (MAVIS) database. Boxes indicating “MAVIS” in the last column have catalog records within the new database. To locate material, use the CTRL-F function to search the document by keyword, title, or format. Paper and manuscript materials are also listed in the MAVIS database. This database is only accessible on-site in the Moving Image Research Center. If you are unable to locate a specific item in this inventory, please contact the reading room. -

The New European Cinema: Redrawing the Map (Film and Culture

the new european cinema Film and Culture film and culture A SERIES OF COLUMBIA UNIVERSITY PRESS EDITED BY JOHN BELTON What Made Pistachio Nuts? Early Sound Sound Technology and the American Cinema: Comedy and the Vaudeville Aesthetic Perception, Representation, Modernity Henry Jenkins James Lastra Showstoppers: Busby Berkeley and the Melodrama and Modernity: Early Sensational Tradition of Spectacle Cinema and Its Contexts Martin Rubin Ben Singer Projections of War: Hollywood, American Wondrous Difference: Cinema, Anthropology, Culture, and World War II and Turn-of-the-Century Visual Culture Thomas Doherty Alison Griffiths Laughing Screaming: Modern Hollywood Hearst Over Hollywood: Power, Passion, Horror and Comedy and Propaganda in the Movies William Paul Louis Pizzitola Laughing Hysterically: American Screen Masculine Interests: Homoerotics in Comedy of the 1950s Hollywood Film Ed Sikov Robert Lang Primitive Passions: Visuality, Sexuality, Special Effects: Still in Search of Wonder Ethnography, and Contemporary Michele Pierson Chinese Cinema Designing Women: Cinema, Art Deco, and Rey Chow the Female Form The Cinema of Max Ophuls: Magisterial Lucy Fischer Vision and the Figure of Woman Cold War, Cool Medium: Television, Susan M. White McCarthyism, and American Culture Black Women as Cultural Readers Thomas Doherty Jacqueline Bobo Katharine Hepburn: Star as Feminist Picturing Japaneseness: Monumental Style, Andrew Britton National Identity, Japanese Film Silent Film Sound Darrell William Davis Rick Altman Attack of the Leading Ladies: Gender, -

Moma PRESENTS MAJOR SURVEY of SERBIAN FILMMAKER GORAN PASKALJEVIC Director Known for Such Films As Cabaret Balkan, Someone Else

MoMA PRESENTS MAJOR SURVEY OF SERBIAN FILMMAKER GORAN PASKALJEVIC Director Known for Such Films as Cabaret Balkan, Someone Else’s America, and How Harry Became a Tree Celebrated with Retrospective of Thirteen Features and Two Shorts GORAN PASKALJEVIC January 9–31, 2008 The Roy and Niuta Titus Theaters NEW YORK, December 17, 2007— The Museum of Modern Art presents the first major North American survey of the films of Goran Paskaljevic, one of Europe’s most respected and critically acclaimed directors. The exhibition Goran Paskaljevic comprises new 35mm English-subtitled prints of 13 features and two shorts by the director, presented January 9–31, 2008, in The Roy and Niuta Titus Theaters. The director will be in attendance on January 9 at 7:00 p.m. to introduce his debut feature Cuvar Plaze U Zimskom Peridou (Beach Guard in Winter, 1976). The exhibition is organized by Laurence Kardish, Senior Curator, Department of Film. Paskaljevic (Serbian, b. 1947) spent much of his adolescence at the Belgrade Cinematheque, which his stepfather founded. At the age of 20 he studied cinema at FAMU (Film and TV School of the Academy of Performing Arts), the celebrated film academy in Prague, during the brief, heady period of liberalization in Czechoslovakia, but in 1973, during the early years of the Soviet occupation of Czechoslovakia, Paskaljevic returned to Yugoslavia, where he commenced making short films and documentaries for television. His first feature, Beach Guard in Winter, garnered international critical acclaim, and by the time he had completed The Powder Keg (a.k.a. Cabaret Balkan) 22 years and nine feature films later, he was one of Eastern Europe’s leading filmmakers. -

The Celluloid Tinderbox

Central Europe Review The Celluloid Tinderbox Yugloslav screen reflections of a turbulent decade Edited by Andrew James Horton ______________________________________________________________________________________ 2000 Central Europe Review Ltd All Rights Reserved. May Not Be Copied or Distributed Page 1 Central Europe Review (http://www.ce-review.org/) Central Europe Review Published by Central Europe Review Ltd, UK 2000 Copyright © 2000 Central Europe Review Ltd All rights reserved The respective authors of individual chapters in this volume have asserted their rights under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988 to be identified as the authors of their work. This book is sold subject to the condition that it shall not, by w ay of trade or otherw ise, be lent, resold, hired out or otherw ise circulated w ithout the publisher’s prior consent in any form of binding or cover, electronic or print, other than that in w hich it is published and w ithout a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. Central Europe Review Ltd, Holly Cottage, Ellerdine Heath, Telford, Shropshire TF6 6RP Great Britain ISBN: 1-84287-002-5 Editor: Andrew James Horton Editorial Assistants: Pat FitzPatrick, Julie Hansen, Paul Nemes, Niobe Thompson ______________________________________________________________________________________ 2000 Central Europe Review Ltd All Rights Reserved. May Not Be Copied or Distributed Page 2 Central Europe Review (http://www.ce-review.org/) Central Europe Review Table of Contents Editor’s Note I. Introduction Dina Iordanova II. Who Will Take the Blame? How to make an audience grateful for a family massacre by Péter Krasztev III. Critical Mush The South Bank Show gives Emir Kusturica an easy ride by Andrew James Horton IV. -

MASTERS After a Long Exile, Rahul Returns to His Village in the Himalayas

VICTOR BANERJEE IN A FILM BY GORAN PASKALJEVIC TORONTO INT’L FILM FESTIVAL MASTERS After a long exile, Rahul returns to his village in the Himalayas. It causes commotion amongst the villagers, who have never forgiven him for his sins in the past. He must face the isolated world full of old prejudices, gender inequalities, and caste- based injustices in which women have no right to choose their own destiny. WATCH THE TRAILER CAST Victor BANERJEE Rahul Negi Geetanjali THAPA Shaanti Uttara BAOKAR Priya Raj ZUTSHI Taxi driver V.K. SHARMA Balbir Avijit DUTT Sunder S.P. MAMGAIN Priest Ambar KANT Munna Priya SHARMA Asha Sohaila KAPUR Maya Shalini SUNDRIYAL Darshani Bimal BAHUGUNA Village elder Abhishek BAHUGUNA Priest’s assistant Kunal MALLA Foreman Prabodh BHAJNI Asha’s brother Kiran Deep SHARMA Asha’s mother Vimla DHAUDIYAL Sunder’s wife Urmila KANDWAL Daughter-in-law Pradeep SHARMA Villager D.R. PUROHIT Asha’s uncle Ina PANT Asha’s sister Chirag THAPA Groom CREW Goran PASKALJEVIC Director Goran PASKALJEVIC Writers Victor BANERJEE Milan SPASIC Director of photography Kristina POZENEL Editor Satadal MITRA Art director Neeti JAIN Costume designer Nenad VUKADINOVIC Sound recordist Velibor HAJDUKOVIC Sound mixers Nebojsa ZORIC Zoran CULIC Camera operator and visual effects Nemanja PETKOVIC Focus puller D.R. PUROHIT Research and cultural consultant Ramesh MISHRA Music : traditional (musician – flute) Goran PASKALJEVIC Producer Philip and Madeleine ZEPTER Coproducers Gobindo J.C. ROY Executive producers Jelica ROSANDIC CLICK HERE TO DOWNLOAD PICTURES VICTOR BANERJEE EARLY LIFE Banerjee was born to a Zamindari Bangali Hindu family and He is the only person in India who has won the National is a descendant of The Raja Bahadur of Chanchal and the Award in three separate categories. -

UNIVERSITY of ARTS in BELGRADE Center for Interdisciplinary Studies

UNIVERSITY OF ARTS IN BELGRADE Center for Interdisciplinary studies UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 Faculté d'Anthropologie et de Sociologie UNESCO Chair in Cultural Policy and Management Master thesis: How Eurimages objectives are fulfilled from the action of co-producing Serbian movies? by: Florentina Bratfanof Supervisor: Nevena Dakovic, PhD Belgrade, September 2008 Table of Contents Résumé p. 3 Abstract p. 6 I. Introduction p. 7 II. Eurimages: Description and Programmes p. 26 III. European and Serbian Cultural Policies p. 41 IV. Eurimages in Serbia p. 44 V. Artworks. The movies p. 57 VI. Their impact: national and international p. 69 VII. Future trends p. 73 VIII. Conclusion p. 77 Bibliography 2 Résumé de mémoire How Eurimages objectives are fulfilled from the action of co-producing Serbian movies ? Le thème de mon mémoire est Comment les objectifs d’Eurimages sont accomplis par l’action de co-produire les films Serbe? Tout le long de mes études j’ai devenu intéressée par les films Serbes, en cherchant de voir beaucoup, mais en observant tout de suite l’équipe artistique et technique du certain film. Alors, j’ai observé le fait que le Fond Eurimages a soutenu plusieurs fois la cinématographie Serbe dans les domaine de co-production et distribution. Le but de mon mémoire est de créer une présentation et analyse de l’industrie cinématographique de Serbie, mais non pas l’isoler dans les Balkans, mais essayer de le mettre dans le contexte des autres pays voisinés et d’ajouter des informations qui sont dans une relation continue avec l’Europe et ce monde globalisé. -

Reykjavík! #1 the Thirty Best Icelandic Albums 2006 • the Lonesome Traveller Relives Grettissaga Steingrímur J

Reykjavík! #1 The Thirty Best Icelandic Albums 2006 • The Lonesome Traveller Relives Grettissaga Steingrímur J. Sigfússon: We're All in it Together • Looking Back at 2006 Complete City Guide and Listings: Map, Info, Music, Arts and Events Issue 1 // 12 January - 08 Febuary 2007 P_REYKJAVÍK_GRAPEVINE_ISSUE 01_YEAR_05_JANUARY_1_FEBUARY_08 Articles The Reykjavík Grapevine crew 06 Defending the Welfare System The Reykjavík Grapevine An interview with Steingrímur J. Sigfússon Vesturgata 5, 101 Reykjavík www.grapevine.is 10 A New Worldview [email protected] Trausti Valsson discusses global warming Published by: Fröken ehf. 12 Religion by Numbers Editorial Office A column by Gabriele R. Guðbjartsson +354 540-3600 / [email protected] for inquiries regarding editorial content. 16 Best Most Bizarre News Stories of 2006 The funniest, oddest and most amazing news in 2006 Marketing Office +354 540-3605 / [email protected] 24 Bread Cakes & Heartbreaks for inquiries regarding advertising, marketing, distribution An interview with filmmaker Ísold Uggadóttir and subscriptions. 26 When the Powder Has Dried Publisher’s Office An interview with Serbian filmmaker Goran Paskaljevic +354 540-3601 / [email protected] for inquiries regarding this publication. Features The Reykjavík Grapevine Staff Publisher: Hilmar Steinn Grétarsson / [email protected] 18 The Thirty Best Icelandic Albums of 2006 Editor: Sveinn Birkir Björnsson / [email protected] Assistant Editor: Steinunn Jakobsdóttir / [email protected] Marketing Director: Jón Trausti Sigurðarson