Sic/Zps Nell'anfiteatro Morenico D'ivrea (Ami)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Separations-06-00017-V2.Pdf

separations Article Perfluoroalkyl Substance Assessment in Turin Metropolitan Area and Correlation with Potential Sources of Pollution According to the Water Safety Plan Risk Management Approach Rita Binetti 1,*, Paola Calza 2, Giovanni Costantino 1, Stefania Morgillo 1 and Dimitra Papagiannaki 1,* 1 Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.—Centro Ricerche, Corso Unità d’Italia 235/3, 10127 Torino, Italy; [email protected] (G.C.); [email protected] (S.M.) 2 Università di Torino, Dipartimento di Chimica, Via Pietro Giuria 5, 10125 Torino, Italy; [email protected] * Correspondences: [email protected] (R.B.); [email protected] (D.P.); Tel.: +39-3275642411 (D.P.) Received: 14 December 2018; Accepted: 28 February 2019; Published: 19 March 2019 Abstract: Per and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a huge class of Contaminants of Emerging Concern, well-known to be persistent, bioaccumulative and toxic. They have been detected in different environmental matrices, in wildlife and even in humans, with drinking water being considered as the main exposure route. Therefore, the present study focused on the estimation of PFAS in the Metropolitan Area of Turin, where SMAT (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) is in charge of the management of the water cycle and the development of a tool for supporting “smart” water quality monitoring programs to address emerging pollutants’ assessments using multivariate spatial and statistical analysis tools. A new “green” analytical method was developed and validated in order to determine 16 different PFAS in drinking water with a direct injection to the Ultra High Performance Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) system and without any pretreatment step. -

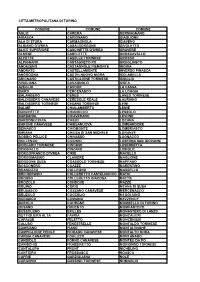

Pagina 1 Comune Sede Torino Sede Grugliasco Sede Orbassano Torino

Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Torino 21388 794 461 Moncalieri 987 51 29 Collegno 958 70 41 Numero di iscritti alle Rivoli 894 79 72 sedi UNITO di Torino, Settimo Torinese 832 22 10 Grugliasco e Nichelino 752 26 27 Orbassano distinte Chieri 713 55 14 Grugliasco 683 94 32 Venaria Reale 683 26 23 Ad es. sono 958 i Pinerolo 600 19 37 domiciliati a Collegno Chivasso 445 22 3 che sono iscritti a CdS San Mauro Torinese 432 21 7 Orbassano 404 27 31 sono 70 i domiciliati a Carmagnola 393 24 5 Collegno che sono Ivrea 381 23 1 iscritti a CdS con sede Cirié 346 14 12 Caselle Torinese 323 17 12 sono 41 i domiciliati a Rivalta di Torino 307 28 29 Collegno che sono Piossasco 292 16 25 iscritti a CdS con sede Beinasco 284 16 23 Alpignano 274 24 11 Volpiano 271 12 1 Pianezza 264 18 3 Vinovo 262 11 14 Borgaro Torinese 243 16 1 Giaveno 238 12 11 Rivarolo Canavese 232 7 Leini 225 10 4 Trofarello 224 18 5 Pino Torinese 212 8 3 Avigliana 189 14 16 Bruino 173 6 16 Gassino Torinese 173 10 1 Santena 161 13 4 Druento 159 8 6 Poirino 151 12 5 San Maurizio Canavese 151 8 7 Castiglione Torinese 149 8 2 Volvera 135 5 7 None 133 7 3 Carignano 130 4 1 Almese 124 10 4 Brandizzo 120 4 1 Baldissero Torinese 119 5 1 Nole 118 5 3 Castellamonte 116 5 Cumiana 114 6 9 La Loggia 114 7 3 Cuorgné 111 5 2 Cambiano 108 9 5 Candiolo 108 7 2 Pecetto Torinese 108 6 2 Buttigliera Alta 102 9 4 Luserna San Giovanni 101 7 8 Caluso 100 1 Pagina 1 Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Bussoleno 97 6 1 Rosta 90 12 4 San Benigno Canavese 88 2 Lanzo Torinese -

Progetto Territoriale Sistema Bibliotecario Di Ivrea E Canavese (To)

Progetto territoriale Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese (To) Referente del progetto : Gabriella Ronchetti – Viviana D’Onofrio Biblioteca Civica di Ivrea 0125/410502 [email protected] Comune coordinatore : Ivrea (To) Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese Centro rete Biblioteca Civica di Ivrea P.zza Ottinetti, 30 – 10015 IVREA Tel. 0125/410309 Fax 0125/45472 Indirizzo e-mail [email protected] Comuni coinvolti: 56 Comuni con le relative biblioteche civiche: Agliè, Albiano, Alice Castello, Banchette, Barbania, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco, Bosconero, Burolo, Caluso, Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Castellamonte, Cavaglià, Chiaverano, Ciconio, Ciriè, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuorgnè, Favria, Forno Canavese, Ivrea, Lessolo, Locana, Mappano, Mathi, Mazzè, Montalto Dora, Nole, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Pavone Canavese, Piverone, Pont Canavese, Pratiglione, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca C.se, Rondissone, Rueglio, Samone, San Giorgio Canavese, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco Vauda Canavese, Vestignè, Vico Canavese, Villareggia Anno 2018 Un primo sguardo ai nostri volontari Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 142 I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL? Sì No X Se tra i volontari indicati SOLO ALCUNI si occupano 7 esclusivamente di NpL, indicare quanti sono sul totale: Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno del progetto. I volontari che non si occupano esclusivamente di NpL si occupano dell’apertura delle biblioteche durante le letture ad alta voce organizzate a cura del Sistema bibliotecario; talvolta sono i volontari stessi a svolgere le mansioni di lettori per i bambini e le loro famiglie o per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. -

Ivrea and the Moraine Amphitheatre Visitami CONTENTS

VisitAMI VisitAMIIvrea and the Moraine Amphitheatre VisitAMI CONTENTS 1. Moraine Amphitheatre of Ivrea - AMI 7 Great care and attention have been put into preparing this guide to ensure its reliability and the accuracy of the information. However, Turismo Torino e Provincia would urge you to always check on timetables, prices, 2. Ivrea 8 addresses and accessibility of the sites, products and services mentioned. 3. MaAM 14 4. Things to see at AMI 18 5. Via Francigena Morenico-Canavesana 40 6. Nature in AMI 42 7. Flavours and fragrances 50 8. Events 52 Project: City of Ivrea. Creativity and design: Turismo Torino e Provincia. Thanks for their help: Ines Bisi, Brunella Bovo, Giuliano Canavese, Alessandro Chiesi, Cristiana Ferraro, Gabriella Gianotti, Laura Lancerotto, Mariangela Michieletto, Sara Rizzi, Francesca Tapparo, Norma Torrisi, Fabrizio Zanotti. Sent to press: 2016. This guide is the outcome of the work begun in 2013, VisitAMIcommissioned by the City of Ivrea, in which institutes and associations worked jointly as part of the ongoing project for promoting the Moraine Amphitheatre of Ivrea-AMI (Anfiteatro Morenico di Ivrea). The AMI is described page after page, making the guide a useful way for visitors to discover the many artistic resources and all the natural scenery made even more attractive when combined with the many outdoor activities available. And then there are details about the extensive offer of wine and food and the many events that, during the year, are able to offer a unique, delightful experience. AMI is all this and much more, whose hidden nooks and marvels can be discovered by tourists in the many routes proposed. -

TESTO COORDINATO DELL'allegato a ALLA DCR N. 563-13414 Del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANIST

TESTO COORDINATO DELL’ALLEGATO A ALLA DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L’INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 31.3.1998 114/98” COME MODIFICATO DALLA DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 E DALLA DCR n. 59-10831 del 24.03.2006 ELENCO COMUNI MINORI PROVINCIA DI TORINO: AGLIE', ALA DI STURA, ALBIANO D'IVREA, ALICE SUPERIORE, ALPETTE, ANDEZENO, ANDRATE, ANGROGNA, ARIGNANO, AZEGLIO, BAIRO, BALDISSERO CANAVESE, BALME, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BOLLENGO, BORGIALLO, BORGOMASINO, BORGONE SUSA, BOSCONERO, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO, BRUZOLO, BURIASCO, BUROLO, BUSANO, CAMPIGLIONE FENILE, CANDIA CANAVESE, CANISCHIO, CANTALUPA, CANTOIRA, CAPRIE, CARAVINO, CAREMA, CASALBORGONE, CASCINETTE D'IVREA, CASELETTE, CASTAGNETO PO, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, CAVAGNOLO, CERCENASCO, CERES, CERESOLE REALE, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO, CHIANOCCO, CHIAVERANO, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI SAN MICHELE, CICONIO, CINTANO, CINZANO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COLLERETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, EXILLES, FELETTO, FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE, FOGLIZZO, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO, GARZIGLIANA, GERMAGNANO, GIAGLIONE, GIVOLETTO, GRAVERE, GROSCAVALLO, GROSSO, INGRIA, INVERSO PINASCA, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LAURIANO, LEMIE, LESSOLO, LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO, LORANZE', LUGNACCO, LUSERNETTA, LUSIGLIE', MACELLO, MAGLIONE, MARENTINO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI -

Elenco Deliberazioni Giunta Comunale Anno 2014 N.Gen

ELENCO DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE ANNO 2014 N.GEN DATA OGGETTO ORE DATA PUBBLIC. 1 16/01/2014 GENERAL VINCENT MARCHING BAND. 18:45 17/01/2014 RICHIESTA PATROCINIO PER EVENTO DEL 6.4.2014 2 20/01/2014 UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL 19:00 23/01/2014 DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO C.SE SANTINON LUCA DA PARTE DEI COMUNI DI CASTAGNETO PO E VICO CANAVESE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 3 30/01/2014 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 19:00 03/02/2014 DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE – ADOZIONE 4 30/01/2014 LEGGE N. 431/98, ART. 11. FONDO 19:00 03/02/2014 NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ESERCIZIO FINANZIARIO 2013). APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO (affitti 2012) 5 30/01/2014 PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO 19:00 03/02/2014 CON LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DEL PIEMONTE E ALTRI SOGGETTI PER LA GESTIONE DEL PERCORSO DI VISITA DELL’ABBAZIA DI FRUTTUARIA – ESAME ED APPROVAZIONE 6 06/02/2014 CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2013 19:00 24/02/2014 – INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 7 06/02/2014 BUONI LAVORO (VOUCHER) PER 19:00 24/02/2014 L’ESECUZIONE DI ATTIVITA’ LAVORATIVE OCCASIONALI ACCESSORIE – DETERMINAZIONI IN MERITO 8 06/02/2014 CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE 19:00 24/02/2014 PER OPERATORI FORESTALI. CONCESSIONE UTILIZZO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E AREE ALL'APERTO. 9 06/02/2014 INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO ED 19:00 24/02/2014 AGLI ASSESSORI COMUNALI – ANNO 2014 10 20/02/2014 COOPERATIVE SOCIALI EX ART. -

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Torre Canavese

COMUNE DI TORRE CANAVESE PROVINCIA DI TORINO STATUTO COMUNALE Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10.10.1991 Pubblicato sul “Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte” 13° Supplemento straordinario al n. 23 del 5 giugno 1992 Modificato a seguito delle Deliberazioni del Consiglio Comunale: - n. 51 del 7 dicembre 1991; - n. 10 del 13 marzo 1995; - n. 16 del 18.06.2014. I N D I C E ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1 Principi fondamentali Art. 2 Finalità Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione Art. 4 Territorio e sede comunale Art. 5 Albo Pretorio Art. 6 Stemma e gonfalone Parte I ORDINAMENTO STRUTTURALE Titolo I – Organi Elettivi Art. 7 Organi Art. 8 Consiglio comunale Art. 9 Competenze e attribuzioni Art. 10 Sessioni e convocazioni Art. 11 Commissioni Art. 12 Attribuzioni delle commissioni Art. 13 Consiglieri Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri Art. 15 Gruppi Consiliari Art. 16 Giunta Comunale Art. 17 Elezioni e prerogative Art. 18 Composizione Art. 19 Funzionamento della Giunta Art. 20 Attribuzioni della Giunta Art. 21 Deliberazioni degli organi collegiali Art. 22 Sindaco Art. 23 Attribuzioni di amministrazione Art. 24 Attribuzioni di vigilanza Art. 25 Attribuzioni di organizzazione Art. 26 Vicesindaco Titolo II . Organi burocratici ed Uffici Capo I – Segretario Comunale Art. 27 Il segretario comunale 3 Capo II – Uffici Art. 28 Principi strutturali ed organizzativi Art. 29 Art. 30 Personale Titolo III – Servizi Art. 31 Forme di gestione Art. 32 Gestione associata dei servizi e delle funzioni Titolo IV – Controllo interno Art. 33 Principi e criteri Art. 34 Revisore dei conti Art. 35 Controllo di gestione Parte II ORDINAMENTO FUNZIONALE Titolo I - Organizzazione territoriale e Forme associative Capo I – Organizzazione territoriale Art. -

COMUNE DI AVIGLIANA (In Piemontese Vijan-A)

COMUNE DI AVIGLIANA (in piemontese Vijan-a) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 – 2017 2 Per la Relazione inerente il periodo in esame, occorre necessariamente evidenziare che l’esercizio 2015 costituisce una fase di transizione nel percorso di armonizzazione contabile, che andrà a regime nel 2016. Per “ARMONIZZAZIONE” si intende il processo di riforma della contabilità pubblica ma non solo contabile (organizzativa, gestionale, tecnologica …) finalizzato a rendere i bilanci delle PP.AA. omogenei, confrontabili, aggregabili e disponibili. La nuova riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 226/2014, comporterà per gli enti locali un radicale cambiamento ai nuovi schemi e allegati di bilancio ma anche ai concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione nonché l’introduzione di nuove poste di bilancio quali il fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa. La contabilità finanziaria continuerà a costituire il sistema contabile principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La stessa continua a rilevare le obbligazioni, attive e passive, gli incassi e i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere dall’amministrazione anche, a differenza del pre -vigente sistema, se non determinano flussi di cassa effettivi (ad es. opere a scomputo, contributi figurativi ecc). Per il 2015 gli strumenti della programmazione, aventi carattere autorizzatorio sono ancora redatti secondo gli schemi di bilancio di cui al Decreto Legislativo 267/2000 ma hanno come allegato obbligatorio, il bilancio triennale 2015/2017 redatto secondo il nuovo schema di cui al Decreto Legislativo 118/2011 integrato dal 126/2014, che avrà finalità puramente “conoscitiva”. -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Rankings Municipality of Torre Canavese

10/2/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Piemonte / Province of Torino / Torre Canavese Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Agliè Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Foglizzo AdminstatAirasca logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Forno Canavese Ala di Stura ITALIA Frassinetto Albiano d'Ivrea Front Almese Frossasco Alpette Garzigliana Alpignano Gassino Andezeno Torinese Andrate Germagnano Angrogna Giaglione Arignano Giaveno Avigliana Givoletto Azeglio Gravere Bairo Groscavallo Balangero Grosso Baldissero Grugliasco Canavese Ingria Baldissero Torinese Inverso Pinasca Balme Isolabella Banchette Issiglio Barbania Ivrea Bardonecchia La Cassa Barone La Loggia Canavese Lanzo Torinese Beinasco Lauriano Bibiana Leini Bobbio Pellice Lemie Bollengo Lessolo Borgaro Levone Torinese Locana Borgiallo Lombardore Borgofranco Lombriasco d'Ivrea Loranzè Borgomasino Luserna San Borgone Susa Giovanni Bosconero Lusernetta Brandizzo Lusigliè Bricherasio Powered by Page 3 Brosso Macello L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Brozolo Maglione Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Bruino MappanoITALIA Brusasco Marentino Bruzolo Massello Buriasco Mathi Burolo Mattie Busano Mazzè Bussoleno Meana di Susa Buttigliera Alta Mercenasco -

Geological Setting of the Pleistocene Placers and Roman Gold Mines of the Ivrea Morainic Amphitheatre (Piedmont, Nw Italy)

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Institutional Research Information System University of Turin GEOLOGICAL SETTING OF THE PLEISTOCENE PLACERS AND ROMAN GOLD MINES OF THE IVREA MORAINIC AMPHITHEATRE (PIEDMONT, NW ITALY). Franco Gianotti 1 1Dipartimento di Scienze della Terra, Torino Corresponding author: F. Gianotti <[email protected]> ABSTRACT: F. Gianotti, Geological setting of the Pleistocene placers and roman gold mines of the Ivrea Morainic Amphitheatre (Piedmont, NW Italy) . (IT ISSN, 039-3356, 2011). Various alluvial gold placers are distribuited along the outer edge of the Ivrea Morainic Amphitheatre (AMI). They were exploited in pre-roman epoch and mainly under the Roman Republic rule, as Strabo and Pliny the Elder reported. The Bessa “ aurifodinae ”, dated to II-I century B.C., are the widest mine dumps (10 km 2) constituted of rounded cobbles and boulders accumulations and anthropic stratified sandy-gravel fans. All the AMI placers are proglacials, but they differ in stratigraphic unit, geomorphologic setting, age and genetic evolution. The mines are differentiable into exploitations with or without water channels, depending on water disponibility and placer wealth. RIASSUNTO : F. Gianotti, Contesto geologico dei placer pleistocenici e delle miniere d’oro romane dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea (Piemonte, Italia NW). (IT ISSN, 039-3356, 2011). Sul margine esterno dell'Anfiteatro Morenico d’Ivrea si distribuiscono numerosi giacimenti alluvionali auriferi (placer) sfruttati in epoca pre-romana e romana repubblicana, attività citata da Plinio il Vecchio e da Strabone. Le "aurifodine" della Bessa sono la miniera principale, unica ad essere datata (fase principale II-I sec.