Annexe Technique 2 : Analyse Des Secteurs 15 À 30

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PGCA Lièvre 2020-2026

PLAN DE GESTION CYNEGETIQUE DEPARTEMENTAL « LIEVRE » 2020/2026 Un plan de gestion cynégétique lièvre existe sur l’ensemble du département du Nord depuis 2009. En 2015, et à partir des cartes d’attributions et de réalisations des 6 premières années d’exercice, la Fédération des Chasseurs du Nord a divisé le département en 20 unités de gestion cohérentes de l’espèce tout en respectant les limites des régions agricoles. Suite aux résultats positifs de ce dispositif de gestion au cours du PGCA 2015-2020 (cf graphique d’évolution des attributions départementales ci-dessous et indicateurs de suivi détaillés dans chacune des unités de gestion ci-après), nous proposons de maintenir ce découpage géographique pour les 6 prochaines années d’exercice. Evolution des attributions de bracelets de lièvres sur le département du Nord 70000 65200 65000 62423 60000 57638 55248 56399 53585 55000 50000 45000 40000 35000 30000 Année Année Année Année Année Année 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 20 unités de gestion lièvres dans le département : - Flandre maritime : UGL1, - Flandre intérieure: UGL2, UGL3, UGL4 et UGL5, - Plaine de la Lys : UGL6, - Région de Lille : UGL7, - Pévèle : UGL8, - Plaine de la Scarpe et de l’Escaut : UGL9 et UGL10, - Cambrésis : UGL12, UGL13 et UGL14, - Hainaut : UGL11, UGL15, UGL16, UGL17 et UGL18, - Thiérache : UGL19 et UGL20. Éligibilité du plan de gestion lièvre Le plan de gestion départemental « Lièvre » décliné sur chaque unité de gestion est approuvé pour six années par un arrêté préfectoral après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS). -

L'assainissement Collectif En Sambre Avesnois

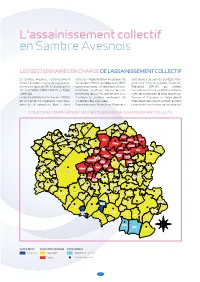

L'assainissement collectif en Sambre Avesnois Les gestionnaires en charge de L’assainissement coLLectif En Sambre Avesnois, l’assainissement partie de l’Agglomération Maubeuge Val sont réunies au sein du Syndicat Inter- collectif est pour une grande majorité des de Sambre (AMVS), qui délègue au SMVS communal d’Assainissement Fourmies- communes (près de 80 %) assuré par le cette compétence. Un règlement d’assai- Wignehies (SIAFW), qui délègue Syndicat Mixte SIDEN-SIAN et sa Régie nissement spécifique s’impose dans les l’assainissement à la société Eau et Force. NOREADE. communes de l’AMVS, permettant ainsi Enfin, les communes de Beaurepaire-sur- SCOTLe Sambre-AvesnoisSyndicat Mixte Val de Sambre (SMVS) d’assurer un meilleur rendement du Sambre et Boulogne sur Helpe gèrent est chargé de la compétence assainisse- traitement des eaux usées. directement leur assainissement en régie Structuresment de compétentes 28 communes, dont et ( 22ou font ) gestionnaires Deux communes, de Fourmies l’assainissement et Wignehies, collectifcommunale, sans passer par un syndicat. structures compétentes et (ou) gestionnaires de L’assainissement coLLectif Houdain- Villers-Sire- lez- Nicole Gussignies Bavay Bettignies Hon- Hergies Gognies- Eth Chaussée Bersillies Vieux-Reng Bettrechies Taisnières- Bellignies sur-Hon Mairieux Bry Jenlain Elesmes Wargnies- La Flamengrie le-Grand Saint-Waast Feignies Jeumont Wargnies- (communeSaint-Waast isolée) Boussois le-Petit Maresches Bavay Assevent Marpent La LonguevilleLa Longueville Maubeuge Villers-Pol Preux-au-Sart (commune -

406 Anor Fourmies Trelon

406 ANOR FOURMIES TRELON Course N° 510 Jours de circulation LMaMeJV Période scolaire Validité oui Vacances scolaires du 01/09/2018 au 31/08/2019 COMMUNE ARRET ACC OHAIN Cheval Blanc 06:55 OHAIN Place Foch 06:57 TRELON La Chapelle 07:00 TRELON Place Jean Jaures Acc 07:02 TRELON Clémenceau 07:04 GLAGEON Passage à Niveau 07:07 GLAGEON Eglise Acc 07:09 GLAGEON Cimetière 07:11 GLAGEON Route de Féron 07:13 SAINS-DU-NORD Gare 07:23 AVESNES-SUR-HELPE La Rotonde Acc 07:29 AVESNES-SUR-HELPE Lycee Jesse De Forest 07:32 AVESNELLES Collège Renaud Barrault 07:35 406 ANOR FOURMIES TRELON Course N° 511 521 523 531 Jours de circulation Me LMaJV LMaJV LMaJV Période scolaire Validité oui oui oui oui Vacances scolaires du 01/09/2018 au 31/08/2019 COMMUNE ARRET ACC AVESNES-SUR-HELPE Lycee Jesse De Forest 12:18 16:25 17:25 18:10 AVESNES-SUR-HELPE La Rotonde Acc 12:22 16:29 17:29 18:14 AVESNELLES Collège Renaud Barrault 12:25 16:35 17:35 18:17 SAINS-DU-NORD Gare 12:35 16:45 17:45 18:27 SAINS-DU-NORD Collège Jean Rostand 12:40 GLAGEON Route de Féron 12:50 16:55 17:55 18:37 GLAGEON Cimetière 12:52 16:57 17:57 18:39 GLAGEON Eglise Acc 12:54 16:59 17:59 18:41 GLAGEON Passage à Niveau 12:57 17:02 18:02 18:44 TRELON Clémenceau 12:59 17:04 18:04 18:46 TRELON Place Jean Jaures Acc 13:01 17:06 18:06 18:48 TRELON La Chapelle 13:04 17:09 18:09 18:51 OHAIN Place Foch 13:07 17:12 18:12 18:54 OHAIN Cheval Blanc 13:09 17:14 18:14 18:56 FOURMIES Gare Acc 13:19 17:24 18:24 19:06 FOURMIES Emile Zola 17:26 18:26 FOURMIES Place Georges Coppeaux Acc 17:29 18:29 WIGNEHIES Rue de -

Wignehies Wignehies Fourmies Aisne 2 N (4 Km - 1 H 20)

à PIED dans le NORD à PIED dans le NORD Les belles plantes ont la santé Avesnois Avesnois o Saveurs N 20 Saveurs Maubeuge Saveurs Saveurs et et Savoir-faire Savoir-faire Helpe Majeure en Sud- en Sud- N 2 Avesnes- sur-Helpe Avesnois Sentier Avesnois D 962 Helpe Mineure D 133 D951 D 42 Etrœungt « Nature et Paysage » Larouillies Wignehies Wignehies Fourmies Aisne 2 N (4 km - 1 h 20) 3 Toutes les informations pratiques mentionnées Sains-du-Nord : L’Helpe Mineure. L’Helpe couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit. Fête du Cidre en octobre (03.27.59.82.24). Plantes et herbes médicinales ont aux fleurs de ronces, de bourrache Activités et curiosités Trélon : Fête de la Saint-Pansard en mars trouvé dans le bocage avesnois et et de guimauve, réglera l’affaire. La Anor : (03.27.57.08.18), Fête de la Saint- ses vertes prairies, un lieu de plai- Reine des prés et ses belles fleurs Découverte des forges disparues sur ren- Laurent fin août (03.27.59.71.02 ou sance idéal. Un ensoleillement et blanches soulageront les migrai- dez-vous (03.27.59.50.97). 03.27.60.66.11). des précipitations satisfaisants, à nes les plus tenaces. Encore faut-il Fourmies : Wallers-Trélon : l’abri des haies, suffisent à leur savoir reconnaître ses antidotes Ecomusée du Textile et de la Vie Sociale Fête de la Pierre en mai (03.27.59.70.17). bien-être. naturels au milieu de ce joli par- (03.27.60.66.11). Wignehies : C’est vers le mois de juin, juste terre ? Le talent des guérisseuses se Ohain : Fête du Printemps en mai Verger biologique (03.27.60.22.19). -

La Grande Boucle

la Plaine de l'Algrain Bois de Chênu la Plaine la Plaine de Lalemache du Menu Bois Bois Communal La Thure Bois de la Carnoye Leugnies Bois de Mesnil Bois de Forêt Bois de Boutigny Solre-St-Géry rève de D Gran Obrechies Damousies D 80 le Fayt Barbençon e ig N40 la Bérelles Répréaux G e d le Calvaire le Mazy Bois de Waremmes u te a n e D a s s m i 2 u le Domaine u 7 o 0 R S 8 D de Waremmes Bois des le Raisie le Cantonnier e la Choisies e d eri Bousagnes au et le Moulin se u is riq les Quatre Vents u b a R la 5 de 5 ois Erpion Lac 1 B Bois des D le Camp la Plaine du Fumont ud Aniaux de la Plaine str Grande Rez d'He de Bérelles Bois 5 • La grande l'Eau Bois de Fumont Hayelle S Collart Ruisseau de d'Heure Lac du Ri Jaune olr amp e Ch la Marmite Solrinnes le Trou Masqué Ri v. la Voie d'Eccles le Gard d an boucleGrandrieu r Eccles de G le Warou D H é u 2 e u i 7 B t R a r R la Plaine des Joncs o o la i y Pla s D 155 in 3 d d e d 6 ' Rau du Village e S 9 e H 80 ar D e Hestrud t B D e r a c ariante plus longue et par conséquent l Vergnies r c o b l Informations la Vaucelle S e e s n Wattignies- ço n Le Fond du Bois a plus difficilela Sablière du circuit « le clocher -la-Victoire l 2 Circuits VTT r le Bois Adam 6 Beautrifontaine i 9 o Ruisse D d au St 45 km r Maurice Longueur o la Thure penché », cet itinéraire continue de t S Bois Dimechaux Bois de Solre les Champs Élysées de la Vignette Borzie laV Bucheuse Fontaine vous emmener vers lesVivéraux petits villages du Ruisseau de Pluscon Fontaine des Malades St-Maurice la Haie du Village 5 heures n Durée a Je Solrézis. -

COORDINATION LOCALE AUTISME Et

Le territoire concerné correspond à la zone de proximité du Sambre Avesnois, définie par l’ARS : Cantons : Avesnes-sur-Helpe / Bavay / Berlaimont / Haumont / Landrecies / Le Quesnoy / Maubeuge / Solre-le-Château / Trélon Aibes Cerfontaine Forest-en-Cambrésis Marbaix Ruesnes Amfroipret Choisies Fourmies Maresches Sains-du-Nord Anor Clairfayts Frasnoy Maroilles Saint-Aubin Assevent Colleret Ghissignies Marpent Saint-Hilaire-sur-Helpe Audignies Cousolre Glageon Maubeuge Saint-Remy-Chaussée Aulnoye-Aymeries Croix-Caluyau Gognies-Chaussée Mecquignies Saint-Remy-du-Nord COORDINATION LOCALE Avesnelles Damousies Gommegnies Monceau-Saint-Waast Saint-Waast Avesnes-sur-Helpe Dimechaux Grand-Fayt Moustier-en-Fagne Salesches AUTISME et TED Bachant Dimont Gussignies Neuf-Mesnil Sars-Poteries Baives Dompierre-sur-Helpe Hargnies Neuville-en-Avesnois Sassegnies Bas-Lieu Dourlers Haut-Lieu Noyelles-sur-Sambre Sémeries - Sambre Avesnois - Bavay Eccles Hautmont Obies Semousies Beaudignies Éclaibes Hecq Obrechies Sepmeries Beaufort Écuélin Hestrud Ohain Solre-le-Château Beaurepaire-sur-Sambre Élesmes Hon-Hergies Orsinval Solrinnes Beaurieux Englefontaine Houdain-lez-Bavay Petit-Fayt Taisnières-en-Thiérache Bellignies Eppe-Sauvage Jenlain Poix-du-Nord Taisnières-sur-Hon Bérelles Eth Jeumont Pont-sur-Sambre Trélon Situation Berlaimont Étroeungt Jolimetz Potelle Vendegies-au-Bois complexe Compléter, Anticiper un Bermeries Le Favril Landrecies Preux-au-Bois Vieux-Mesnil diversifier Bersillies Feignies Larouillies Preux-au-Sart Vieux-Reng changement Bettignies -

Résistance Et Monde Rural En Zone Interdite 1940-1944

Petit Journal de l’Exposition Résistance et Monde Rural en Zone Interdite 1940-1944 Une France occupée et morcelée L'armistice du 22 juin 40 laisse une France divisée en plusieurs zones. Dans la région du Nord Pas de Calais, ratta- chée au gouvernement militaire de Bruxelles, les habitants ont gardé le souvenir de la dure occupation allemande de 14-18 : brimades, travaux forcés, réquisitions, rations de famine, prises d'otages. Sensibles dans un premier temps, à la grande figure et à la belle prestance du Maréchal Pétain, natif de la région, des Anciens de Verdun se détachent de lui après l'entrevue de Montoire : Jules Méresse de Cartignies entraîne sa famille et ses voisins à la lutte contre un gouvernement de trahison. Pour régler le problème du ravitaillement et moderniser l'agriculture, les technocra- tes de Vichy instituent la corporation paysanne. Ce dirigisme irrite les exploitants qui ne supportent pas les contrôles, ne répondent pas aux enquêtes, ignorent délibérément les directives. Jeanne Destombe Tillieu de Bondues déclare de maigres récoltes pour une ex- ploitation de 42 hectares. Le préfet Carles confirme le refus des paysans de se plier à la nouvelle réglementation. Jules Méresse Une résistance précoce L'ombre de Louise de Bettignies, résistante de la 1 ère guerre mondiale, liée à l'Intelligence Service, plane sur notre région. C'est spontanément que les habitants cachent les soldats anglais qui n'ont pas pu rembarquer à Dunkerque en juin 1940. Les images et les tracts de la R.A.F.sont rapidement recueillis, lus, distribués ; c'est ainsi que dans la cuisine de la ferme de Jeanne Destombe Tillieu, le portrait de Churchill voisine avec celui de De Gaulle. -

Direction/Comptabilité Siège Service Mobilité : 2 Rue Alsace Lorraine 9 Place Du Général De Gaulle 2 Rue Des Soigneuses

Direction/Comptabilité Siège Service Mobilité : 2 rue Alsace Lorraine 9 place du Général de Gaulle 2 rue des Soigneuses 59600 Maubeuge 59680 Ferrière la Petite 59212 Wignehies Tél. : 03 27 66 21 37 Tél : 03 27 65 78 89 Tél / Fax : 03 27 64 78 31 Fax. : 03 27 66 20 31 mail : [email protected] mail : [email protected] La centrale d’information, qui renseigne sur les horaires des transports en commun, a été ouverte mi mars 2005. Nous avons informatisé les horaires des réseaux SNCF, STIBUS, Arc en Ciel 4, de notre arrondissement, avec une recherche possible en ligne directe puis avec une ou deux correspondances si nécessaire. Une discrimination des transports est possible dans les recherches (tous transports, uniquement train, uniquement bus), Nous avons reçu 1412 appels en 2010 Répartition chronologique des demandes : Appels 2010 160 140 120 100 80 60 40 20 0 janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc Réalisations du Service Mobilité année 2010 Page 2 sur 12 Rédacteur : Laurent AMISTADI Organismes demandeurs: Organismes Nbre Organismes Nbre Organismes Nbre Particuliers 540 CAMVS 4 Centre de Formation Apprentis Hautmont 1 UTPAS Fourmies 96 Conseil Général du Nord 4 Chantier Ecole Insertion 1 Dispositif Réussite Educative Avesnes 69 PMI Fourmies 4 CLIC Centre Avesnois 1 UTPAS Avesnes 62 ACID Maubeuge 3 Club Age d'Or Fourmies 1 Foyer Le Fennec 37 AFEJI 3 Conseil Municipal Le Quesnoy 1 UTPAS Hautmont 32 Assistante Familiale non précisé 3 COTOREP Lille 1 CSC Fourmies 23 CC Bavaisis 3 CPE Avesnelles 1 AGSS de l'UDAF 21 Maison -

Complexe Écologique De La Fagne Forestière (Identifiant National : 310013726)

Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013726 Complexe écologique de la Fagne Forestière (Identifiant national : 310013726) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 00760000) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC, .- 310013726, Complexe écologique de la Fagne Forestière. - INPN, SPN-MNHN Paris, 45P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013726.pdf Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais Rédacteur(s) :CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC Centroïde calculé : 730428°-2562071° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 13/04/2011 Date actuelle d'avis CSRPN : 13/04/2011 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 31/05/2012 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 7 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 7 7. ESPECES .................................................................................................................................... -

Le Patrimoine Bâti CONTEXTE La Fagne De Solre NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 Le Bâti

Le patrimoine bâti CONTEXTE La Fagne de Solre NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 Le bâti Bousignies-sur-Roc dans son cadre de vie Les cours d’eau, le relief et les bandes forestières sont des éléments représentatifs de la Fagne de Solre. Ils ont été déterminants dans l’organisation du bâti sur le territoire transfrontalier. Le coeur de l’entité, marqué par une forte Cousolre Leval-Chaudeville ruralité, montre une concentration des ensembles bâtis sur les versants. A l’opposé sur les franges, l’adoucissement des pentes, la présence de voies de communication et Leugnies l’exploitation des ressources, ont entraîné un éclatement des formes bâties, plus particulièrement en lisière Bérelles forestière. Du hameau rural en complément du noyau, au bâti isolé près des cours d’eau, en passant par les structures étirées Hestrud dans la trame bocagère, la présentation des différents sous-ensembles bâtis rencontrés sur l’entité permet de Grandrieu montrer la variété des relations entre bâti et paysage qui forgent l’ identité de ce territoire rural. Beaurieux Sautin Sivry Clairfayts Montbliart Noyau Hameau Le noyau de Leugnies, vu depuis le versant opposé. Ecart Isolé Bâti étiré Cordon bâti Extension Un hameau en fond de vallée, Reugnies à Cousolre. Les noyaux des villages La diversité des morphologies villageoises résulte des trois composantes paysagères : l’eau, bâ ti apparte nant au noya u le relief et la forêt. Le réseau hydrographique est l’élément déterminant pour l’implantation des noyaux, qui se sont installés pour la plupart dans les vallées (la Thure, la Hante) ou le long des bâti en dehors du noyau ruisseaux affluents de la Solre. -

Living with the Enemy in First World War France

i The experience of occupation in the Nord, 1914– 18 ii Cultural History of Modern War Series editors Ana Carden- Coyne, Peter Gatrell, Max Jones, Penny Summerfield and Bertrand Taithe Already published Carol Acton and Jane Potter Working in a World of Hurt: Trauma and Resilience in the Narratives of Medical Personnel in Warzones Julie Anderson War, Disability and Rehabilitation in Britain: Soul of a Nation Lindsey Dodd French Children under the Allied Bombs, 1940– 45: An Oral History Rachel Duffett The Stomach for Fighting: Food and the Soldiers of the First World War Peter Gatrell and Lyubov Zhvanko (eds) Europe on the Move: Refugees in the Era of the Great War Christine E. Hallett Containing Trauma: Nursing Work in the First World War Jo Laycock Imagining Armenia: Orientalism, Ambiguity and Intervention Chris Millington From Victory to Vichy: Veterans in Inter- War France Juliette Pattinson Behind Enemy Lines: Gender, Passing and the Special Operations Executive in the Second World War Chris Pearson Mobilizing Nature: the Environmental History of War and Militarization in Modern France Jeffrey S. Reznick Healing the Nation: Soldiers and the Culture of Caregiving in Britain during the Great War Jeffrey S. Reznick John Galsworthy and Disabled Soldiers of the Great War: With an Illustrated Selection of His Writings Michael Roper The Secret Battle: Emotional Survival in the Great War Penny Summerfield and Corinna Peniston- Bird Contesting Home Defence: Men, Women and the Home Guard in the Second World War Trudi Tate and Kate Kennedy (eds) -

Arrondissement D'avesnes Candidatures T2 Communes

Elections municipales et communautaires - second tour - 28 juin 2020 Etat des candidatures régulièrement enregistrées Arrondissement d'Avesnes sur Helpe Communes de moins de 1000 habitants Libellé commune Sexe candidat Nom candidat Prénom candidat Nationalité Amfroipret M ANDRIES Francis Française Amfroipret M BETH Yannick Française Amfroipret F BOURLART Dorothée Française Amfroipret M CUVELIER Albert Française Amfroipret F DEBADJ Yolande Française Amfroipret F DEGHAYE Sylvie Française Amfroipret F DEVLAEMINCK Christelle Belge Amfroipret M DRUART Jérôme Française Amfroipret M DUCOULOMBIER Julien Française Amfroipret M DUPENDANT Alexandre Française Amfroipret F GREVAIN BRISON Sandrine Française Amfroipret M HIOLLE Hervé Française Amfroipret F HOFFMANN Isabelle Française Amfroipret M JOUENNE Rémi Française Amfroipret M PAPART Didier Française Amfroipret M PECQUEREAU Romain Française Amfroipret M SMAL Olivier Française Bérelles M CATRAIN Mathieu Française Bérelles M CITERNE Eric Française Bérelles F CROCHART Elodie Française Bérelles M CROCHART Jean-Michel Française Bérelles M FRANCOIS Yvan Française Bérelles F LEFEVRE Céline Française Bérelles F PAMART Caroline Française Bérelles M POLY Thierry Française Bérelles F ROUYACQUE France Française Bettrechies M BON Ludovic Française Bettrechies F DARRAS Corinne Française Bettrechies M FACQ Emilien Française Bettrechies M GUEDOUAR Mansour Française Bettrechies M GUMEZ Gonzague Française Bettrechies M MICHEL Dominique Belge Bettrechies M MOUSAIN Christophe Française Bettrechies M PERILLEUX Sébastien