A Passo D'uomo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Inclusione, a Fontecchio Laboratori Artistici E Di Cucina Per Il Progetto Arci “Incontri”

| 1 INCLUSIONE, A FONTECCHIO LABORATORI ARTISTICI E DI CUCINA PER IL PROGETTO ARCI “INCONTRI” FONTECCHIO – Dopo gli appuntamenti di Calascio, Barisciano e Castelvecchio Subequo, il progetto “Incontri, culture e tradizioni senza confini”, promosso dall’associazione di promozione sociale Arci L’Aquila, prosegue a Fontecchio (L’Aquila) con la seconda tranche di laboratori iniziati il primo luglio. Realizzato in partenariato con le associazioni di volontariato Auser L’Aquila, Bibliobus L’Aquila e La Ginestra Subequana Onlus, con ben 58 appuntamenti in programma rivolti alle scuole e alle comunità locali, il progetto “Incontri” sta coinvolgendo centinaia di persone in tutto il www.virtuquotidiane.it | 2 comprensorio e va avanti fino a ottobre. In collaborazione con le Cooperative di comunità di Calascio e Fontecchio e Yaw (Young artist workers), a Fontecchio si svolgeranno un’officina di cucina, un laboratorio manuale ed uno artistico nei giorni 12, 13 e 14 luglio. Il progetto si fonda sul coinvolgimento di gruppi eterogenei di persone, che avranno un reciproco vantaggio nelle azioni di dialogo e conoscenza attraverso la valorizzazione del territorio e della tradizione. L’arte e l’artigianato sono protagonisti come strumenti di inclusione sociale, veicolo di dialogo interculturale e di conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale. “Abbiamo iniziato a giugno con i laboratori nelle scuole a Pizzoli, dove abbiamo proposto agli alunni di mettersi in gioco attraverso la conoscenza di sé e dell’altro attraverso il disegno e poi all’interno del territorio e abbiamo trovato una risposta positiva, i ragazzi si sono messi in gioco senza paura o pregiudizi, hanno percepito empatia ed inclusione, l’assenza di un pregiudizio li ha portati a sentirsi liberi”, dice Francesca Chiola, tra i fondatori dell’Associazione Yaw, nata a Calascio lo scorso anno da un gruppo di studenti dell’Accademia di Belle arti dell’Aquila. -

Memorie Di Adriano

Garanzia Giovani SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA TITOLO DEL PROGETTO: Memorie di Adriano SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale Area di intervento: Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi OBIETTIVO DEL PROGETTO: L'obiettivo del progetto è quello di creare un percorso che porti alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, cominciando dal potenziamento di una cultura dell'identità della comunità locale che, incardinata sui luoghi, sulle storie, sulle tradizioni e sulla vita del territorio, porti a un rafforzamento del legame con le origini e alla costruzione di una prospettiva culturale che sia volano per quei territori. Contribuire a dare preminenza alle comunità e a porre particolare attenzione agli elementi identitari per far sì che siano le comunità stesse a divenire artefici delle attività di valorizzazione e promozione del proprio patrimonio culturale, attraverso azioni di riscoperta delle tradizioni locali, articolate in arte, cultura, artigiano e ambiente, e attraverso la creazione di cantieri di legami perché solo dall'incontro con l'altro è possibile dar vita a una identità culturale comune e condivisa: . ampliare la conoscenza e la promozione dei beni culturali, ambientali e delle storie locali dei diversi territori (partendo dalle Chiese, alle Grotte carsiche, ai serpari di Cocullo, alle doline, alla transiberiana d’Abruzzo, allo zafferano DOP oro rosso d’Abruzzo, i reperti archeologici per poi riposarsi in una delle piazze dei piccoli borghi magari assaggiando i confetti di Sulmona); . migliorare la connessione tra i territori finalizzata ad una migliore accoglienza dei “curiosi del Bel Paese” anche attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni; . -

Legenda Tav. E1 – Siti Di Interesse Archeologico E Antropologico

LEGENDA TAV. E1 – SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E ANTROPOLOGICO I siti di interesse archeologico nel Parco Naturale Regionale Sirente - Velino e nelle aree limitrofe NEL TERRITORIO DEL PARCO NELLE AREE LIMITROFE NECROPOLI NECROPOLI 1. Castelvecchio Subequo - loc. Le Castagne 7. Celano- loc. Le Paludi 2. Castelvecchio Subequo - loc. Colle Cipolla 8. Fossa - loc. Casale 3. Castelvecchio Subequo - loc. Macrano 9. Scurcola Marsicana - loc. Piani Palentini 4. Molina Aterno - loc. Campo Valentino 10. S. Benedetto in Perillis - loc. Colle S. Rosa Valle 5. Castelvecchio Subequo - loc. Campo di Moro 11. Caporciano - loc. Campo di Monte 6. Ovindoli - S. Potito loc. dei Santi 12. Celano- loc. Ruscella INSEDIAMENTI INSEDIAMENTI 13. Fagnano Alto - Termine loc. Le Fratte. 43. Ocre - loc. Castello di Ocre 14. Fagnano Alto - loc. Colle di Opi 44. Pescina - loc. Rocca Vecchia 15. Fontecchio- loc. Castellone S. Pio 45. Collarmele - centro storico 16. Fontecchio -loc. Chiesa di S. Vittoria 46. Aielli - centro storico 17. Tione degli Abruzzi - loc. Colle Rischia 47. Celano - Bussi loc. Capo Porciano 18. Tione degli Abruzzi - Villa Grande 48. Celano - loc. Le Paludi 19. Acciano - Beffi loc. La Fonte 49. Celano - loc. Ruscella 20. Acciano- area adiacente al cimitero 50. Massa d’Albe - loc. Alba Fucense/ S. Pietro/Albe 21. Molina Aterno - Campo Valentino Vecchia 22. Molina Aterno - Mandra Murata 51. Fossa - loc. Monte di Cerro 23. Molina Aterno - Colle Castellano 52. S. Demetrio ne’ Vestini - loc. Sinizzo 24. Castelvecchio Subequo - loc. Colle Cipolla 53. Prata d’Ansidonia - S. Nicandro loc. Leporanica 25. Castelvecchio Subequo - loc. Macrano 54. Prata d’Ansidonia - loc. Collemaggiore 26. Castelvecchio Subequo - loc. -

Protezione Civile Regione Abruzzo

Protezione civile - Regione Abruzzo Sede Operativa Protezione Civile Abruzzo scuola di formazione c/o Reiss Romoli, Via G.Falcone, n.25, L'Aquila. - Centralino : Numeri telefonici: 0862.336579 - 0862.336600 Numero verde: 800860146 - 800861016 - Per la ricerca e l’offerta di alloggi : Sala Operativa Regione Abruzzo Numeri telefonici: 0862318603 - 0862314311 - 0862317085 - 0862312725 E-mail: [email protected] - Per informazioni sul rilevamento dei danni degli immobili : Direzione generale Economato Numero telefonico: 0862412470 - Per informazioni sulla valutazione e il censimento dei danni agli immobili: Numero telefonico: 800 324171 Elenco COM Comuni Telefoni e Fax 1. L'Aquila L'Aquila Tel.: Scuola Materna 085 2950155 Indirizzo: Via Scarfoglio Fax: 0852 950143 E-mail: com1aquila@ protezionecivile.it 085 2950112 0852 950143 2. San Demetrio Acciano Tel.: Scuola Elementare Barisciano 0862 810071 Fagnano Alto 0862 810826 Fontecchio Fossa Fax: Poggio Picenze 0862 810897 Prata D'Ansidonia S. Eusanio Forconese E-mail: San Demetrio ne Vestini com2sandemetrio@ San Pio Delle Camere protezionecivile.it Tione degli Abruzzi Villa S. Angelo 3. Pizzoli Barete Tel: Scuola Elementare Cagnano Amiterno 0862 976629 Campotosto 0862 977015 Capitignano 0862 976143 L'Aquila 0862 976122 Lucoli Montereale E-mail: Pizzoli com3pizzoli@ Scoppito protezionecivile.it Tornimparte 4. Pianola Celano Tel.: Centro sportivo L'Aquila 0862 751535 Ocre 0862 751506 Ovindoli Rocca di Cambio Fax: Rocca di Mezzo 0862 751860 E-mail: com4pianola@ protezionecivile.it 5. Paganica L'Aquila Tel: Campo Sportivo 0862 689420 Fax: 0862 68764 E-mail: com5paganica@ protezionecivile.it 6. Navelli Bussi sul Tirino Tel: Istituto Calascio 0862 959142 Comprensivo Capestrano Scolastico Caporciano Fax: Carapelle 0862 959429 Castel Del Monte Castelvecchio Calvisio E-mail: Collepietro com6navelli@ L'Aquila protezionecivile.it Navelli Ofena San Benedetto in Perillis Santo Stefano di Sessanio Villa S.Lucia Degli Abruzzi 7. -

Curriculum Formativo E Professionale

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE Angelo Polito Via Cesare Fabrizi n. 1 67100 - L’AQUILA In possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito il 21 dicembre 1982 presso l’Università degli Studi di Salerno. In servizio presso la Prefettura U.T.G. di L’Aquila con la qualifica di Funzionario economico finanziario (Area III F6). Vincitore di concorso di Vice Consigliere di Ragioneria bandito dal Ministero dell’Interno, assegnato alla Prefettura di L’Aquila il 20 ottobre 1986, sviluppando all’interno dell’Amministrazione la propria carriera fino al raggiungimento della citata posizione Area III F6. Dal 16/8/1997 designato Vice Dirigente dell’allora Settore III (area economico- finanziaria); dal 2 febbraio al 18 marzo 2002 nomino alla temporanea reggenza dell’Area Economico-Contabile; dal 26/1/1989 fino al 2010 Vice Dirigente del Servizio Elettorale; dal 24/7/1997 al 10/8/2005 nominato Responsabile del servizio prevenzione e protezione interno; dal 7/4/2004 al 31/10/2007 designato responsabile dell’Attività Contrattuale; dal 1/12/2010 al 30 novembre 2011 nominato coordinatore di diverse unità organizzative nell’ambito del Servizio Amministrazione Servizi Generali ed Attività Contrattuale; in data 2 aprile 2015 nominato ufficiale Rogante. In occasione del sisma del 6 aprile 2009 lo scrivente avviava ed organizzava sia il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria sia il Servizio Amministrazione Servizi Generali e Attività Contrattuale (esclusa l’attività del personale) nonché curava tutte le attività amministrativo-contabile connesse alle esigenze del Vertice internazionale “G8” in quanto il Dirigente dei citati Servizi fu assente dall’Ufficio, per motivi di salute, dal 4 aprile a 27 giugno 2009 e presso la Prefettura non fu presente alcun Dirigente di II fascia. -

Report Attività Espropriative Aggiornato Al 31/01/2016

U.S.R.A. – U.S.R.C. UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1) Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L’Aquila (AQ) L’Aquila 31 Gennaio 2016 REPORT ATTIVITÁ ESPROPRIATIVE AGGIORNATO AL 31/01/2016 REPORT ATTIVITÁ ESPROPRIATIVE AL 31/01/2016 - Ufficio Centralizzato Espropri U.S.R.A- U.S.R.C –Gennaio 2016 -2 Sommario TABELLA 1 STIMA RISORSE .................................................................................................. 4 ALLEGATI ALL.1/SINTESI PROGETTO C.A.S.E. ALL.2/SINTESI MAP L’AQUILA ALL.3/SINTESI MUSP L’AQUILA ALL.4/SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP ALL.5/ SINTESI AREA CESSIONI ALL.6/SINTESI DEPOSITO INERTI ALL.7/SINTESI G8 REPORT ATTIVITÁ ESPROPRIATIVE AL 31/01/2016 - Ufficio Centralizzato Espropri U.S.R.A- U.S.R.C –Gennaio 2016 -3 Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 31/01/2016 IMPEGNATI PREVISTI PROGETTI 2013/2014 2015 2015 2016 TOTALE CASE € 29.700.986,22 € 3.906.755,20 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 35.700.986,22 MAP AQ € 4.443.340,26 € 2.034.965,21 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00 € 9.443.340,26 MUSP AQ € 5.156.736,61 € 1.633.304,50 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 7.156.736,61 ONERI FISCALI € 269.098,52 € 84.625,25 € 400.000,00 € 600.000,00 € 1.269.098,52 CRATERE ESPROPRI € 9.001.880,17 € 1.765.569,13 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 13.001.880,17 CAVE INERTI € 587.644,39 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 987.644,39 G8 € 1.890.111,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.890.111,95 ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI € 544.386,11 € 403.271,09 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 2.044.386,11 ONERI FISCALI € 1.514.893,37 € 99.771,21 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.514.893,37 TOT € 53.109.077,60 € 9.928.261,59 € 12.400.000,00 € 9.500.000,00 € 75.009.077,60 REPORT ATTIVITÁ ESPROPRIATIVE AL 31/01/2016 - Ufficio Centralizzato Espropri U.S.R.A- U.S.R.C –Gennaio 2016 -4 GENNAIO 2016 PROGETTO C.A.S.E. -

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE N

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ---------------------------------- Sede Legale - Via Saragat – 67100 L’Aquila _______________________________________________________________________________________________ Ufficio Stampa Vittorio Tucceri 333/4647018 Venerdì 12- 7-2014 COMUNICATO STAMPA E’ aperto due lunedì al mese ma è già un successo: valanghe di prenotazioni fino al prossimo anno. PREVENZIONE SENO, A RAIANO DONNE ANCHE DAL PARCO NAZIONALE DUE APERTURE MENSILI E GIA’ 300 VISITE DA MARZO A OGGI. PRENOTAZIONI: AGENDA PIENA FINO A SETTEMBRE 2015. Dr. Bafile: “La nuova attività, avviata nel centro della Valle Peligna, si aggiunge a una Rete di 6 strutture ambulatoriali della Asl 1, attive da anni a Montereale, Capestrano, Barisciano, S. Demetrio, Pizzoli, Tornimparte” RAIANO (Aq) – L’effetto-prevenzione al seno, lanciato dalla Asl 1, valica i confini della Valle Peligna e si spinge fino al cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. L’apertura dell’ambulatorio di senologia della Asl a Raiano, nella sede dell’ex monastero Zoccolanti, ha ridestato nelle donne, con felice prepotenza, il desiderio della prevenzione. Le richieste di controlli, oltreché da Sulmona, Pratola, Raiano e altri centro della Valle Peligna, arrivano adesso anche da paesi come Villetta Barrea e altre località dell’altro Sangro. Con (per ora) due aperture al mese, a partire dal marzo scorso, l’ambulatorio – sotto la direzione del dr. Alberto Bafile, direttore di Senologia dell’ospedale di L’Aquila, affiancato dalla dr.ssa Simona Felici - è già andato oltre ogni aspettativa: ad oggi più di 300 prestazioni che comprendono visite ed ecografie. E l’agenda dell’ambulatorio di Raiano continua a infittirsi di date e appuntamenti: un effetto-valanga che ha già riempito tutte le caselle delle prenotazioni fino al settembre del 2015. -

Ministero Della Salute, Regione Abruzzo Analisi Dell'assistenza

Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Ufficio di Statistica Oggetto: Regione Abruzzo – Analisi dell’assistenza residenziale agli anziani nelle aree interne. Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati sui dati relativi all’assistenza residenziale agli anziani delle aree interne selezionate dalla Regione Abruzzo, rilevati per l’anno 2012 attraverso le seguenti fonti informative - Modelli di rilevazione Decreto Ministro della salute 5 dicembre 2006 STS.11 - Dati anagrafici delle strutture sanitarie; STS.24 – Attività sanitaria semiresidenziale e residenziale. Le informazioni tratte dalle suddette fonti informative consentono di caratterizzare la rete di offerta di assistenza residenziale agli anziani dei Comuni oggetto di analisi, con riferimento alle strutture sanitarie presenti nelle aree interne (Fonte STS.11) e ai relativi posti (Fonte STS.24 – quadro G “Attività residenziale”). L’analisi è stata condotta sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Abruzzo al Ministero della salute, relativamente ai Comuni ricompresi nelle seguenti aree del territorio regionale: BASSO SANGRO – TRIGNO: Borrello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fraine, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Palena, Pennadomo, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccaspinalveti, -

Di-Benedetto-Curriculum.Pdf

Formato Europeo per il Curriculum Vitae Americo Di Benedetto INFORMAZIONI PERSONALI A M E R I C O D I B E N E D E T T O ESPERIENZA AMMINISTRATIVA Dal 2019 Consigliere regionale dell'Abruzzo - XI Legislatura Dal 2014 al 2017 Componente del Consiglio Direttivo di Utilitalia nazionale già Federutility - federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas. Dal 2011 al 2017 Presidente e Amministratore Delegato di Gran Sasso Acqua S.p.A. Dal 2006 al 2011 Presidente della Gran Sasso Acqua S.p.A. Società pubblica totalitaria in house providing, partecipata dalla Città dell'Aquila e dai 35 comuni del comprensorio, gestore del ciclo idrico integrato in 30 Comuni, di cui 28 rientranti nel cratere sismico 2009. Dal 2009 al 2010 Funzioni di coordinamento dei Sindaci del Cratere sismico del 2009. Dal 1999 al 2010 Sindaco di Acciano (Aq). Dal 2005 al 2009 Amministratore Unico di GSA vendita Gas s.r.l. - società dei Comuni Subequani. Dal 2007 al 2008 Componente del Consiglio Superiore delle Comunicazioni - area economia delle comunicazioni. Dal 2006 al 2007 Componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente – Velino. Dal 2003 al 2006 Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gran Sasso Acqua S.p.A. Dal 2000 al 2003 Presidente Assemblea dei Sindaci del Co.Ge.Ri. Consorzio-Azienda speciale per la gestione delle risorse idriche - ex Ferriera. ESPERIENZA PROFESSIONALE dal 2014 al 2018 Presidente del Comitato Promotore della Banca dell'Aquila - oggi Banca del Gran Sasso d'Italia - Credito Cooperativo. -

Ipotesi a Su 2 Anni 9 Celano

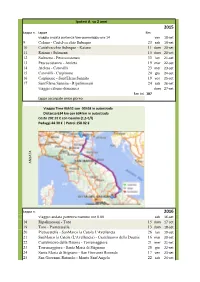

Ipotesi A su 2 anni 2015 tappa n. tappe Km viaggio andata partenza Ven-pomeriggio ore 14 ven 18-set 9 Celano - Castelvecchio Subequo 23 sab 19-set 10 Castelvecchio Subequo - Raiano 11 dom 20-set 11 Raiano - Sulmona 15 dom 20-set 12 Sulmona - Pescocostanzo 33 lun 21-set 13 Pescocostanzo - Ateleta 19 mar 22-set 14 Ateleta - Carovilli 23 mer 23-set 15 Carovilli - Carpinone 20 gio 24-set 16 Carpinone - Sant'Elena Sannita 19 ven 25-set 17 Sant'Elena Sannita - Ripalimosani 24 sab 26-set viaggio ritorno domenica dom 27-set km tot 187 tappe accorpate unico giorno Viaggio Time 06h52 con 05h58 in autostrada Distanza 634 km con 604 km in autostrada Costo 202.32 € con Gasolio (1,5 €/l) Pedaggi 44.30 € | Petrol 158.02 € ANDATA tappa n. 2016 viaggio andata partenza mattino ore 8.00 sab 16-set 18 Ripalimosani - Toro 15 dom 17-set 19 Toro - Pietracatella 13 dom 18-set 20 Pietracatella - SanMarco la Catola L'Avellaneta 26 lun 19-set 21 SanMarco la Catola (L'Avellaneta) - Castelnuovo della Daunia 16 mar 20-set 22 Castelnuovo della Daunia - Torremaggiore 21 mer 21-set 23 Torremaggiore - Santa Maria di Stignano 28 gio 22-set 24 Santa Maria di Stignano - San Giovanni Rotondo 17 ven 23-set 25 San Giovanni Rotondo - Monte Sant'Angelo 22 sab 24-set viaggio ritorno domenica dom 25-set km tot 158 tappe accorpate unico giorno Viaggio Time 07h39 con 06h06 in autostrada Distanza 701 km con 604 km in autostrada Costo 215.25 € totale con Gasolio Pedaggi 43.60 € | Petrol 171.65 € ANDATA Ipotesi B su 3 anni 2015 tappa n. -

Cities Call for a More Sustainable and Equitable European Future

Cities call for a more sustainable and equitable European future An open letter to the European Council and its Member States Tuesday 30th April 2019, President of the European Council, Heads of States and Governments of the European Union Member States, We, the undersigned mayors and heads of local governments have come together to urge the Heads of States and Governments of the Member States to commit the European Union (EU) and all European institutions to a long-term climate strategy with the objective of reaching net-zero emissions by 2050 – when they meet at the Future of Europe conference in Sibiu, Romania on 9 May, 2019. The urgency of the climate crisis requires immediate action, stepping up our climate ambition and pursuing every effort to keep global temperature rise below 1.5C by mid-century, as evidenced by the Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5C. Current energy and climate policies in place globally, set the planet on a global warming pathway of 3°C. We are reminded of the inadequacy of our response to climate change, by the thousands of young people demonstrating each week on the streets of European cities - and around the world. We cannot let the status quo jeopardise their future and those of millions of European citizens. We owe it to the next generation to make more ambitious commitments to address climate change at all levels of government and in every aspect of European policy-making. We acknowledge and support the positions of the European Parliament and of the Commission to pursue net-zero emissions as the only viable option for the future of Europe and the world. -

AVVISO DI CRITICITA' N.7 Del 25 FEBBRAIO 2015

GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE CENTRO FUNZIONALE D’ABRUZZO Via Salaria Antica Est, 27; 67100 L'Aquila Tel.: 0862 314311 - Fax: 0862 362848 AVVISO DI CRITICITA’ N.7 del 25 FEBBRAIO 2015 SEGUITO AVVISO DI CRITICITA’ N. 6 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Da: REGIONE ABRUZZO - CENTRO FUNZIONALE D’ABRUZZO A: Uffici Territoriale di Governo di L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila - Ufficio Tecnico di L’Aquila - Ufficio Tecnico di Teramo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara - Ufficio Tecnico di Chieti - Ufficio Tecnico di Pescara Province di L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo Comuni delle zone di allerta ABRU-A, ABRU-B, ABRUC, ABRU-D1, ABRU-D2 Idrografico e Mareografico Pescara Sala Operativa Regionale L’Aquila Compartimento Regionale dell’ANAS L’Aquila Direttore del CETEMPS L’Aquila Dipartimento della Protezione Civile Roma Assessore alla Protezione Civile Regione Abruzzo Centri Funzionali di Lazio, Marche, Molise, Umbria Commissario Unico Straordinario ex Enti d’Ambito Consorzi di Bonifica Direttore p.t. del dipartimento competente in materia di Protezione Civile Direttore p.t. del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Direttore p.t. del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali Parchi Nazionali e Regionali Presidente della Giunta Regionale Ufficio Stampa Regionale Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali Ferrovie dello Stato - compartimento di Ancona Enti Convenzionati Centro Funzionale – Regione Abruzzo – Uso pubblico Prot. N. RA/ 49658 del 25/02/2015 CODICE DATA EMISSIONE NUMERO DI REVISIONE Il Sistema Qualità del Centro Funzionale PAGINA Mod_A_I MODULO 1.2 d’Abruzzo è certificato conforme 1 3/09/2014 alla norma ISO 9001:2008 GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEI LL.PP.