Diego Echevenguá Borges.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mulheres: Em Busca Da Igualdade De Direitos

Abril - Maio - Junho de 2012 Maio - Junho Abril - FÓRUMRevista da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro - Ano 10 - Número 31 ENTREVISTA Graça Foster, a nova presidente da Petrobras UM OLHAR DE FORA O novo papel da mulher na sociedade, sob a ótica de Maria Tereza Sadek OUVIDORIA AMAERJ O novo canal de comunicação com os associados TURISMO Os encantos de Campos do Jordão Mulheres: em busca da igualdade de direitos PB Revista Fórum Revista Fórum 1 2 Revista Fórum Revista Fórum 3 CAPA 22 Mulheres: em busca da ÍNDICE FÓRUMRevista da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro - Ano 10 - Número 31 igualdade de direitos Coordenadoria de Comunicação Social DIRETORIA EXECUTIVA Antonio José Ferreira de Carvalho Presidente Andrea Maciel Pachá Cláudio Luis Braga dell’Orto stock xchng Gustavo Quintanilha Telles de Menezes OLHAR DE FORA Márcia Regina Salles Souza 1º Vice-presidente O novo papel da 30 Antonio Augusto de Toledo Gaspar mulher na sociedade Editora 2º Vice-presidente Ada Caperuto (Mtb 24082) – [email protected] Paulo Mello Feijó Secretária geral 22 Redação e reportagem Maria Paula Gouvea Galhardo TURISMO Diego Carvalho Milena Prado 1º Secretário 36 Milena Prado Neves Natureza, sabores e cultura Ricardo Alberto Pereira Sarita Yara 2ª Secretária Tainá Ianone Daniela Bandeira de Freitas Flavia Rodrigues 1ª Tesoureira DIRETORIA Gerência de convênios Raquel de Oliveira Ouvidoria da Amaerj dá 40 Amélia Aben-Athar – [email protected] 2ª Tesoureira início às atividades Conteúdo e responsabilidade editorial Eduarda Monteiro de Castro Souza Campos Ricardo Viveiros & Associados - Oficina de Comunicação, empresa filiada à Aberj (Associação Brasileira de CONSELHO Comunicação Empresarial) www.viveiros.com.br Presidente CTP, impressão e acabamento Ana Maria Pereira de Oliveira EDITORIAL 6 Logomarca final 30 Zit Gráfica e Editora Ltda. -

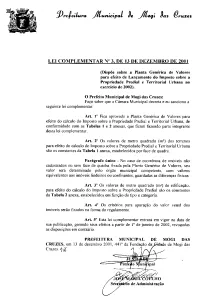

LC 003 2001.Pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES TABELA 1 - VALORES DE METRO QUADRADO DOS TERRENOS POR FACE DE QUADRA VALOR SETOR QUADRA CODLOG LOGRADOURO R$/m² 01 001 00801 R. DR. ANTONIO CANDIDO VIEIRA 135,00 01 001 04811 R. DR. CORREA 135,00 01 001 12361 R. SEN. FEIJO 135,00 01 002 00801 R. DR. ANTONIO CANDIDO VIEIRA 135,00 01 002 04811 R. DR. CORREA 135,00 01 002 11101 R. RANGEL PESTANA 135,00 01 002 12361 R. SEN. FEIJO 135,00 01 003 00801 R. DR. ANTONIO CANDIDO VIEIRA 135,00 01 003 09531 R. NAVAJAS 180,00 01 003 09841 R. OLEGARIO PAIVA 135,00 01 004 00331 R. ALBERTO GARCIA 150,00 01 004 09531 R. NAVAJAS 180,00 01 004 10811 R. PRES. RODRIGUES ALVES 135,00 01 005 02286 R. CAP. MANOEL CAETANO 135,00 01 005 04801 R. DR. CARLOS DA SILVA TUPINIQUIM 135,00 01 005 09531 R. NAVAJAS 180,00 01 005 10221 R. PE. JOAO 135,00 01 006 02286 R. CAP. MANOEL CAETANO 135,00 01 006 04811 R. DR. CORREA 135,00 01 006 11101 R. RANGEL PESTANA 135,00 01 007 00801 R. DR. ANTONIO CANDIDO VIEIRA 135,00 01 007 04811 R. DR. CORREA 135,00 01 007 09531 R. NAVAJAS 180,00 01 007 11101 R. RANGEL PESTANA 135,00 01 008 02751 R. CEL. MOREIRA DA GLORIA 241,20 01 008 04861 R. DR. DEODATO WERTHEIMER 241,20 01 008 05031 R. DR. RICARDO VILELA 450,00 01 008 09531 R. NAVAJAS 180,00 01 008 10811 R. -

Liña Do Tempo

Documento distribuído por Álbum de mulleres Liña do tempo http://culturagalega.org/album/linhadotempo.php 11ª versión (13/02/2017) Comisión de Igualdade Pazo de Raxoi, 2º andar. 15705 Santiago de Compostela (Galicia) Tfno.: 981957202 / Fax: 981957205 / [email protected] GALICIA MEDIEVO - No mundo medieval, as posibilidades que se ofrecen ás mulleres de escoller o marco en que han de desenvolver o seu proxecto de vida persoal son fundamentalmente tres: matrimonio, convento ou marxinalidade. - O matrimonio é a base das relacións de parentesco e a clave das relacións sociais. Os ritos do matrimonio son instituídos para asegurar un sistema ordenado de repartimento de mulleres entre os homes e para socializar a procreación. Designando quen son os pais engádese outra filiación á única e evidente filiación materna. Distinguindo as unións lícitas das demais, as crianzas nacidas delas obteñen o estatuto de herdeiras. - Século IV: Exeria percorre Occidente, á par de recoller datos e escribir libros de viaxes. - Ata o século X danse casos de comunidades monásticas mixtas rexidas por abade ou abadesa. - Entre os séculos IX e X destacan as actividades de catro mulleres da nobreza galega (Ilduara Eriz, Paterna, Guntroda e Aragonta), que fan delas as principais e máis cualificadas aristócratas galegas destes séculos. - Entre os séculos IX e XII chégase á alianza matrimonial en igualdade de condicións, posto que o sistema de herdanza non distingue entre homes e mulleres; o matrimonio funciona máis como instrumento asociativo capaz de crear relacións amplas entre grupos familiares coexistentes que como medio que permite relacións de control ou protección de carácter vertical. - Século X: Desde mediados de século, as mulleres non poden testificar nos xuízos e nos documentos déixase de facer referencia a elas. -

Revista Eletrônica Aerodesign Magazine - Volume 1 - Nº 1 - 2009 - ISSN - 2177-5907 Seção - Artigos Técnicos

Volume 1 - Número 1 - 2009 ISSN - 2177-5907 1 Mulheres Aviadoras, O Pioneirismo de Ada Rogato e Seus Feitos Históricos na Aviação Brasileira Luiz Eduardo Miranda José Rodrigues Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo [email protected] 1 – Introdução Ada Rogato nasceu em São Paulo no dia 22 de dezembro de 1920 e foi uma das pioneiras da aviação no Brasil. Foi a primeira mulher a obter licença como pára-quedista, a primeira a pilotar um planador e a possuir o brevê em avião. Figura 1 – Brevê de paraquedista em 1942. Também se destacou por suas acrobacias aéreas e foi a primeira piloto agrícola do país. Voando em aeronaves de pequeno porte, e ao contrário de outras famosas aviadoras sempre sozinha, sua fama nacional e internacional cresceu a partir da década de 1950, graças à ousadia cada vez maior de suas proezas, que fizeram dela: a) A primeira piloto brasileira a atravessar os Andes, em 1950; b) A única aviadora do mundo, até 1951, a cobrir uma extensão de 51064 km em voo solitário pelas três Américas, chegando até o Alasca; c) A primeira a atingir o aeroporto de La Paz, na Bolívia, o mais alto do mundo até então (1952), com um avião de apenas 90 HP, feito inédito na história da aviação boliviana; Revista Eletrônica AeroDesign Magazine - Volume 1 - nº 1 - 2009 - ISSN - 2177-5907 Seção - Artigos Técnicos 2 d) O primeiro piloto, homem ou mulher, a cruzar a selva amazônica, na época o temido "inferno verde", em um pequeno avião, sem rádio, em voo solitário (1956); e) A primeira aviadora a chegar sozinha à Terra do Fogo, no extremo sul do nosso continente (1960). -

UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DA MULHER NO MERCADO DE AVIAÇÃO CIVIL NO BRASIL Adriane Nascimento Amaral¹ Jairo Afonso Henkes²

UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DA MULHER NO MERCADO DE AVIAÇÃO CIVIL NO BRASIL Adriane Nascimento Amaral¹ Jairo Afonso Henkes² RESUMO Ao longo das últimas décadas, as mulheres têm dominado os ares, pilotando aviões e helicópteros no ramo da aviação e atuando também, no setor de manutenção de aeronaves. Setor este, historicamente, dominado pelos homens, o qual aos poucos se transformam a favor das mulheres. Uma atividade que requer muito foco e atenção, pois se trata da segurança e da vida de milhares de pessoas. No caso das mulheres isso faz parte da natureza delas, ao cuidar da sua família (casa, marido, filhos), ao mesmo tempo lidar com os estudos conciliando tudo isso ao profissionalismo. Nesta pesquisa, busca-se compreender como se dá a representação feminina no setor aeronáutico, especificamente no cargo de piloto e no cargo de manutenção de aeronaves. Profissões que por muito tempo eram consideradas exclusivamente masculina. Daí a importância de melhor compreender como está a inclusão da mulher nesse meio historicamente dominado por homens. Apesar dos avanços femininos, a presença delas no comando e na manutenção de aeronaves ainda é baixa. Percebe-se ainda, que são diversos fatores que influenciam a pouca participação feminina no setor, entre elas, está o desafio em conciliar estudos e trabalho, a prática da profissão e os custos financeiros para sua formação. As Companhias Aéreas e as Escolas de Aviação incentivam o ingresso delas na aviação por meio da troca de experiências com profissionais da área e através de cursos oferecidos para sua formação profissional. Desta forma, verificou-se através das entrevistas realizadas, que estas profissionais têm ido à luta e conquistado seu espaço no mercado de Aviação Civil no Brasil. -

Ada Rogato Um Pássaro Solitário

Ada Rogato Um Pássaro Solitário INSTITUTO HISTÓRICO-CULTURAL DA AERONÁUTICA Rio de Janeiro 2018 FICHA TÉCNICA Ada Rogato Um Pássaro Solitário Edição Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica Editor Maj Brig Ar R/1 José Roberto Scheer Autora Lucita Briza Projeto Gráfico Seção de Tecnologia da Informação Capa 2S Tiago de Oliveira e Souza Impressão F&F Gráfica Editora Rio de Janeiro 2018 Apresentação “A vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador; quando se é piloto e não passageiro; pássaro e não paisagem, cavaleiro e não montaria !” Dalai Lama Quando terminei de ler a história de Ada Rogato, pensei que estava sonhando e jurei que acabara de presenciar uma obra de ficção. Aquilo não era real. Mas, ao “acordar”, tudo era documentado... era verdade... aconteceu... inacreditável, concluí. Como alguém, nos anos 30 e 40, e ainda mulher, num período em que a cultura do “fazer acontecer” pertencia unicamente aos homens, poderia ter realizado tamanhas façanhas verdadeiramente heroicas, ou até mesmo, de certa forma, insanas. Mas fez. Essa incrível mulher, cujos melhores e mais incisivos adjetivos não seriam suficientes para decifrá-la, realizou proezas que hoje, com aviões mais modernos, com tecnologia avançada e utilizando maiores recursos, não seriam nada fáceis de serem concluídas. O seu ideal de ser pássaro, voando com o seu sonho, em busca do novo e do próximo, na pureza do céu, desnuda tudo aquilo que na sua época eram preconceitos, descrenças e impossibilidades. Para Ada tudo era, simplesmente, amor ao excelso voo, e as suas consequências não ensejavam preocupações e nem ansiedades, apenas se resumiam em suaves chegadas e saídas. -

Mulheres Na Aviação: Menos Pose, Mais Ação Women in Aviation: Less Posing, More Action

January-June 2014 • Volume 5 • Number 1 • p. 25-37 ORIGINAL ARTICLE Open Access http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/aviation : http://dx.doi.org/10.15448/2179-703X.2014.1.18536 Mulheres na aviação: menos pose, mais ação Women in aviation: less posing, more action Patrícia Almeida de Rezende1, Thainá Marinho da Silveira2 1 Mestre em Linguística Aplicada. Técnica Administrativa na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. [email protected] 2 Estagiária na na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. [email protected] RESUMO Apesar da participação crescente da força de trabalho feminina na aviação, a representação midiática da mulher nessa área é tendenciosa e utiliza-se de uma linguagem carregada de estereótipos. No presente trabalho são demonstrados alguns recursos imagéticos e linguísticos de manutenção desses estigmas sociais. Os resultados deste estudo evidenciam o uso de uma linguagem que reforça a assimetria na participação de homens e mulheres no mercado de trabalho e favorece determinado perfil profissional em detrimento de outros, bem como de imagens não condizentes com a situação real da mulher atuante na indústria aeronáutica nos tempos modernos. PALAVRAS-CHAVE: Mulher na aviação; Imagens midiáticas; Linguagem e cultura ABSTRACT Despite the growing participation of the female labor force in aviation, the media representation of women in this area is biased and uses a language full of stereotypes. In this paper we demonstrate some imagistic and linguistic resources for maintaining those social stigmas. The results of this study suggest the use of a language that consolidates the asymmetry between men and women in the market and favors certain professional profile at the expense of others, as well as images which are not consistent with the real situation of women in the aeronautical industry nowadays. -

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Sandra Fabiola Estigarribia Salinas Bertulucci Doutorado Em Ciências Sociais

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Sandra Fabiola Estigarribia Salinas Bertulucci MULHERES NO MUNDO DA AVIAÇÃO: QUEM SÃO ELAS? Doutorado em Ciências Sociais SÃO PAULO (SP) 2019 1 SANDRA FABIOLA ESTIGARRIBIA SALINAS BERTULUCCI MULHERES NO MUNDO DA AVIAÇÃO: QUEM SÃO ELAS? Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Ciências Sociais, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Helena Villas Bôas Concone e co- orientação da Prof.ª Dr.ª Silvana Maria Corrêa Tótora, com filiação ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais. SÃO PAULO (SP) 2019 2 Banca examinadora ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 3 Dedicatória Dedico este trabalho a meu querido marido Bertulucci, pelo estímulo e incentivo em todos os momentos. Dedico também as minhas lindas filhas Fabiola e Alzira, e a meus queridos pais, pela companhia silenciosa. 4 Agradecimentos Agradeço a minha querida orientadora Profa. Dra. Maria Helena Villas Bôas Concone pelo apoio até o final desta pesquisa. Agradeço também a minha querida co-orientadora Profa. Dra. Silvana Maria Corrêa Tótora, pelo acolhimento e apoio até a conclusão deste trabalho. Às minhas entrevistadas amigas-aviadoras, sem o apoio incondicional de vocês, não existiria esta tese. Meus agradecimentos aos professores da banca que, sempre solícitos, se mostraram dispostos em me ajudar desde o início desta pesquisa. Fico grata ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais e à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pelo acolhimento e apoio em todos os momentos deste trabalho. 5 Agradeço também à CAPES, sem a ajuda da qual não seria possível a conclusão deste trabalho. -

TV Excelsior.Indd 1 5/10/2010 17:14:21 Glória in Excelsior

TV Excelsior capa.indd 1 5/10/2010 17:16:16 Glória in Excelsior Ascensão, Apogeu e Queda do Maior Sucesso da Televisão Brasileira 2a edição revista e ampliada TV Excelsior.indd 1 5/10/2010 17:14:21 Glória in Excelsior Ascensão, Apogeu e Queda do Maior Sucesso da Televisão Brasileira Álvaro de Moya São Paulo, 2010 TV Excelsior.indd 2 5/10/2010 17:14:21 Glória in Excelsior Ascensão, Apogeu e Queda do Maior Sucesso da Televisão Brasileira 2ª edição revista e ampliada Álvaro de Moya São Paulo, 2010 TV Excelsior.indd 3 5/10/2010 17:14:21 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Governador Alberto Goldman Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Diretor-presidente Hubert Alquéres Coleção Aplauso Coordenador geral Rubens Ewald Filho TV Excelsior.indd 4 5/10/2010 17:14:21 No Passado Está a História do Futuro A Imprensa Oficial muito tem contribuído com a sociedade no papel que lhe cabe: a democratização de conhecimento por meio da leitura. A Coleção Aplauso, lançada em 2004, é um exemplo bem-sucedido desse intento. Os temas nela abordados, como biografias de atores, diretores e dramaturgos, são garantia de que um fragmento da me- mória cultural do país será preservado. Por meio de conversas infor- mais com jornalistas, a história dos artistas é transcrita em primeira pessoa, o que confere grande fluidez ao texto, conquistando mais e mais leitores. Assim, muitas dessas figuras que tiveram importância fundamental para as artes cênicas brasileiras têm sido resgatadas do esquecimento. Mesmo o nome daqueles que já partiram são frequentemente evo- cados pela voz de seus companheiros de palco ou de seus biógrafos. -

E U SPFT Nationals in Carbondale, Illinois and De Queen, Visibility of Our Organization

EU/S OFFICIAL PUBLICATION OK THE INTERNATIONAL WOMEN PILOTS ASSOCIATION OLUME 11 J U N E 1984 NUMBER 5 The 99 NEWS past, present, future ........... Nt \ I HIM I f 2.000,000 People The Inherent A look at the past, present and future of kept in touch with each other through a Characteristics o The Ninety-Nines, Inc., would be incom weekly bulletin, which was put out by a Flier plete without a word about the organiza Curtiss-Wright and edited by Clara. cllmg W aco* Mexico's Airport tion’s publication, The 99 NEWS. The Depression took its toll on this pub > . v Begun shortly after women pilots formed lication; however, first President Amelia Carolina Father* their organization in 1929, the first publica Earhart considered it so important she paid tion produced by, for and about women Clara’s salary for a year, as did President pilots was edited by Clara Trenckmann Margaret Cooper Manser. The publication A u g y . l , 1933 Studer, a non-pilot friend of the 99s. became The 99er, and in the fall of 1934 was In fact, Clara was mainly responsible for expanded into Airwoman, with Clara con the historic first gathering of women pilots at tinuing as editor until 1936. Valley Stream, New York. Inspired by In the ’40s, ’50s and ’60s, contact between Margery Brown, a licensed pilot, who main members was maintained with an eight-plus- tained that women fliers ought to band page monthly newsletter, with various 99s together, Clara rounded up four of them — serving as editor. -

Ideias 53.Pdf

Edição INCAER Editor Responsável Brig Ar R/1 Roberto Ferreira Pitrez Projeto Gráfico e Diagramação de Textos 1S SAD Jailson Carlos Fernandes Alvim 2S BET Marcelo Alencar de Macedo 2S SIN Maurício Barbosa Cavalcanti Filho 2S TCO Tiago de Oliveira e Souza 3S SIN Rafael Alves Barreto 3S SIN Carolline Lins Revisão e Impressões Gráfica Editora F&F Ltda Nossa Capa Republic P-47D Thunderbolt Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica Ideias em Destaque / Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica. v. – Quadrimestral até dez. 2014; a partir, semestral. ISSN 2175 0904 1. Aeronáutica – Periódico (Brasil). I. Instituto Histó- rico-Cultural da Aeronáutica. II. INCAER. CDU 354.73 (05) (81) Os artigos publicados nesta revista são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam, necessariamente, o pensamento do editor de Ideias em Destaque e da Direção do INCAER. É permitida a reprodução, total ou parcial, dos artigos aqui publicados, desde que seja citada a fonte. Apresentação É com imensa satisfação que entregamos aos nossos prezados leitores a edição de número 53 da revista “Ideias em Destaque”, concernente ao 1º semestre de 2019. Diferentemente das primeiras edições, que objetivava “abordar matérias relacionadas exclusivamente com a Aviação”, modernamente, com o objetivo de tornar a nossa revista mais atraente, criativa e de agradável leitura, procuramos contemplar uma ampla gama de temas ligados não só à Aviação, mas também à Geopolítica, Polemologia, Assuntos Estratégicos, Psicologia, -

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Sandra

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Sandra Fabiola Estigarribia Salinas Bertulucci MULHERES NO MUNDO DA AVIAÇÃO: QUEM SÃO ELAS? Doutorado em Ciências Sociais SÃO PAULO (SP) 2019 1 SANDRA FABIOLA ESTIGARRIBIA SALINAS BERTULUCCI MULHERES NO MUNDO DA AVIAÇÃO: QUEM SÃO ELAS? Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Ciências Sociais, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Helena Villas Bôas Concone e co- orientação da Prof.ª Dr.ª Silvana Maria Corrêa Tótora, com filiação ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais. SÃO PAULO (SP) 2019 2 Banca examinadora ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 3 Dedicatória Dedico este trabalho a meu querido marido Bertulucci, pelo estímulo e incentivo em todos os momentos. Dedico também as minhas lindas filhas Fabiola e Alzira, e a meus queridos pais, pela companhia silenciosa. 4 Agradecimentos Agradeço a minha querida orientadora Profa. Dra. Maria Helena Villas Bôas Concone pelo apoio até o final desta pesquisa. Agradeço também a minha querida co-orientadora Profa. Dra. Silvana Maria Corrêa Tótora, pelo acolhimento e apoio até a conclusão deste trabalho. Às minhas entrevistadas amigas-aviadoras, sem o apoio incondicional de vocês, não existiria esta tese. Meus agradecimentos aos professores da banca que, sempre solícitos, se mostraram dispostos em me ajudar desde o início desta pesquisa. Fico grata ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais e à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pelo acolhimento e apoio em todos os momentos deste trabalho. 5 Agradeço também à CAPES, sem a ajuda da qual não seria possível a conclusão deste trabalho.