Pièce I Note De Présentation ———————————— Plan De

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Inondations Haute–Garonne Juin 2013

Inondations Haute–Garonne Juin 2013 Groupement Prévision (Saint Béat) Service ReTour d’EXpérience Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute Garonne Inondations juin 2013 Page 1 Sommaire : 1 Le phénomène générateur : ............................................................................. 4 1.1 La géographie du site : ............................................................................................ 4 1.2 Historique des crues :............................................................................................... 4 1.3 La crue de 2013 : ...................................................................................................... 6 2 Protection- Prévision ...................................................................................... 11 3 Chronologie de l’évènement : ........................................................................ 14 3.1 Historique du début de l’évènement : .................................................................. 14 3.2 Cas particulier de la commune de Fos – Isolement complet : ......................... 14 3.3 Moyens engagés :................................................................................................... 19 4 Les Observations : .......................................................................................... 22 4.1 Stratégie opérationnelle : ....................................................................................... 22 4.1.1 Organisation du commandement : ............................................................... -

Haute Montagne En Haute-Garonne (Identifiant National : 730003064)

Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003064 Haute montagne en Haute-Garonne (Identifiant national : 730003064) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : Z2PZ2061) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Enjalbal Marc (Nature Comminges), .- 730003064, Haute montagne en Haute-Garonne. - INPN, SPN-MNHN Paris, 58P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003064.pdf Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées Rédacteur(s) :Enjalbal Marc (Nature Comminges) Centroïde calculé : 465369°-1767314° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 28/01/2010 Date actuelle d'avis CSRPN : 28/01/2010 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 7 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 7 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 8 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 9 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 9 7. ESPECES .................................................................................................................................... -

Dossier Départemental Sur Les Risques Majeurs De La Haute-Garonne

Dossier départemental sur les risques majeurs de la Haute-Garonne Décembre 2016 Préfecture de la Haute-Garonne, Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile (SIRACEDPC) Scannez-moi ! Accès à la version numérique du DDRM sur la page internet de la préfecture de la Haute-Garonne dédiée aux risques majeurs (http://www.haute-garonne.gouv.fr/risquesmajeurs) Photos de couverture : crues du 18 juin 2013 dans le sud du département, Fans Zone EURO 2016 de football à Toulouse, Centre opérationnel départemental (COD) à la préfecture lors de l’EURO 2016 de football. La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 place le citoyen au cœur du dispositif de sécurité civile. Ainsi, « les citoyens ont droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent »1. Il s’agit de l’information préventive sur les risques majeurs. Et « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires » 2. Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) est une des premières phases de mise en œuvre de l’information préventive, il précise les risques présents dans le département auxquels chacun peut être confronté un jour, et les communes concernées par ces risques. Il permet également de prendre connaissance de la conduite à tenir en cas de danger immédiat pour les personnes, les biens et l’environnement. -

20200807 Récap Modalités Destruction À Tir 2020

MODALITES DESTRUCTION A TIR 16/05/2017 Toute opération de destruction à tir ne pourra s'effectuer que dans le respect des modalités et périodes définies ci-dessous. La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse. Le permis de chasser validé est obligatoire . Dans les départements, cantons et communes où l'espèce est Autres moyens de GROUPE ESPECE Période Formalité Modalité tir classée nuisible sur les territoires suivants : destruction Vison d'Amérique - Du 1er mars à Autorisation I Raton Laveur - Chien Ensemble du département l'ouverture générale individuelle du Préfet Viverin de la chasse Peuvent être déterrés avec ou Sans formalité sans chien toute l'année administrative (délégation Ragondin - Rat (délégation écrite de I Ensemble du département Toute l'année écrite de destruction Musqué destruction obligatoire du obligatoire du propriétaire, propriétaire, possesseur ou possesseur ou fermier) fermier) De la date de clôture Le tir s’effectue à poste fixe spécifique de la Autorisation I Bernache du Canada Ensemble du département matérialisé de main d’homme. Tir chasse de l'espèce au individuelle du Préfet dans les nids interdit 31 mars Autorisation Tir en dehors des zones II Fouine Ensemble du département Du 1er au 31 mars individuelle du Préfet urbanisées Uniquement sur les communes de : Antichan-de-Frontignes, Antignac, Arbas, Arguenos, Argut-Dessous, Arlos, Artigue, Aspet, Bachos, Bagnères-de-Luchon, Baren, Benque-Dessous-et-Dessus, Bezins-Garraux, -

Schema Departemental De Gestion Cynegetique De

SCHEMA DEPARTEMENTA L DE GESTION CYNEGETIQUE DE HAUTE-GARONNE Bilan de réalisation du SDGC 2007-2012 Bilan des consultations partenariales Contextes cynégétiques 2013 3 Table des matières Le mot du Président ............................................................................................................................................................................... 5 Introduction ............................................................................................................................................................................................... 6 1-Contexte national et régional ........................................................................................................................................................ 7 2-Bilan du schéma départemental de gestion cynégétique de la Haute-Garonne de 2006 à 2012 .................. 12 3-Bilan des consultations des activités en relation avec les territoires cynégétiques ................................................... 21 4-Evolution de l’activité cynégétique en Haute-Garonne ....................................................................................................... 23 4.1-Evolutions relatives aux espèces ...................................................................................................................................... 23 4.2-Evolutions relatives aux chasseurs ................................................................................................................................. 30 4.3-Evolutions relatives -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 31 HAUTE-GARONNE INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 31 - HAUTE-GARONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 31-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 31-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 31-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 31-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Bilan Des Sites Classés Et Inscrits De Haute‑Garonne : Lieux De Beauté

juillet 2015 Bilan des sites classés et inscrits de Haute‑Garonne Lieux de beauté, lieux de mémoire Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi‑Pyrénées www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr Le mot du préfet La Haute‑Garonne est le département de Midi‑Pyrénées qui compte le plus grand nombre de sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930. Les pay‑ sages et les sites haut‑garonnais sont ainsi reconnus pour leur beauté et leur authenticité. Qu’ils soient prestigieux, insolites, majestueux ou intimistes, les sites de notre département constituent un patrimoine paysager remarquable. Qu’il s’agisse de paysages de montagne, de sites historiques ou liés au patri‑ moine religieux, de curiosités naturelles, ces sites, dont certains sont inter‑ nationalement reconnus, participent à la notoriété de notre territoire et illustrent la richesse paysagère de la France. Moteur d’une importante activité touristique, ce patrimoine paysager contribue à la qualité de vie des habitants. Depuis plus d’un siècle, l’État est le garant du maintien de l’intérêt patri‑ monial de ces espaces remarquables. C’est le sens des lois de protection des sites, intégrées dans le code de l’environnement. Les transformations, aujourd’hui rapides, des modes d’occupation de l’es‑ pace doivent renforcer la vigilance de tous les acteurs locaux. En effet, les sites sont des espaces de vie qui s’inscrivent dans des territoires en constante évolution ; leur protection et la maîtrise de leur évolution re‑ lèvent de la responsabilité et de l’intérêt de tous. -

Vallée D'oueil Et Soulane Du Larboust (Identifiant National : 730011115)

Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011115 Vallée d'Oueil et soulane du Larboust (Identifiant national : 730011115) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : Z2PZ0024) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Castaing Guillaume (Nature Comminges), .- 730011115, Vallée d'Oueil et soulane du Larboust. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011115.pdf Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées Rédacteur(s) :Castaing Guillaume (Nature Comminges) Centroïde calculé : 451811°-1764202° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 20/05/2010 Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2010 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 6 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 7 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 7 7. ESPECES .................................................................................................................................... -

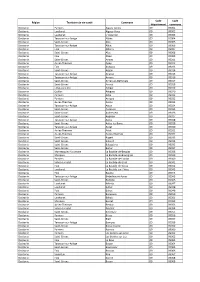

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Occitanie Pamiers Aigues-Juntes 09 09001 Occitanie Lavelanet Aigues-Vives 09 09002 Occitanie Lavelanet L' Aiguillon 09 09003 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Albiès 09 09004 Occitanie Saint-Girons Aleu 09 09005 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Alliat 09 09006 Occitanie Foix Allières 09 09007 Occitanie Saint-Girons Alos 09 09008 Occitanie Foix Alzen 09 09009 Occitanie Saint-Girons Antras 09 09011 Occitanie Ax-les-Thermes Appy 09 09012 Occitanie Foix Arabaux 09 09013 Occitanie Saint-Girons Argein 09 09014 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Arignac 09 09015 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Arnave 09 09016 Occitanie Saint-Girons Arrien-en-Bethmale 09 09017 Occitanie Saint-Girons Arrout 09 09018 Occitanie Lézat-sur-Lèze Artigat 09 09019 Occitanie Quillan Artigues 09 09020 Occitanie Pamiers Artix 09 09021 Occitanie Pamiers Arvigna 09 09022 Occitanie Ax-les-Thermes Ascou 09 09023 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Aston 09 09024 Occitanie Saint-Girons Aucazein 09 09025 Occitanie Saint-Girons Audressein 09 09026 Occitanie Saint-Girons Augirein 09 09027 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Aulos 09 09028 Occitanie Saint-Girons Aulus-les-Bains 09 09029 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Auzat 09 09030 Occitanie Ax-les-Thermes Axiat 09 09031 Occitanie Ax-les-Thermes Ax-les-Thermes 09 09032 Occitanie Saint-Girons Bagert 09 09033 Occitanie Saint-Girons Balacet 09 09034 Occitanie Saint-Girons Balaguères 09 09035 Occitanie Saint-Girons Barjac 09 09037 Occitanie Montesquieu-Volvestre La Bastide-de-Besplas 09 09038 -

Syndicat Mixte De L'eau Et De L'assainissement De Haute-Garonne

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 SM de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA-31) (Siren : 200023596) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte ouvert Syndicat à la carte oui Commune siège Toulouse Arrondissement Toulouse Département Haute-Garonne Interdépartemental non Date de création Date de création 23/12/2009 Date d'effet 23/12/2009 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Nombre de sièges dépend de la population Nom du président M. Sébastien VINCINI Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège ZI de Montaudran Numéro et libellé dans la voie 3, rue André Villet Distribution spéciale Code postal - Ville 31400 TOULOUSE Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe eau Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance assainissement Population 1/11 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population totale regroupée 580 320 Densité moyenne 114,05 Périmètres Nombre total de membres : 247 - Dont 231 communes membres : Dept Commune (N° SIREN) Population 31 Antignac (213100100) 110 31 Arbas (213100118) 271 31 Ardiège (213100134) 372 31 Argut-Dessous (213100159) 23 31 Arlos (213100175) 102 31 Artigue (213100191) 32 31 Aspet (213100209) 949 31 Auriac-sur-Vendinelle (213100266) 1 069 31 Ausseing (213100308) 76 31 Auterive (213100332) 9 963 31 Avignonet-Lauragais -

Le Dossier Départemental Des Risques Majeurs

Comme le prévoit le législateur*, depuis 1987, « les citoyens ont droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent ». La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 place le citoyen au cœur du dispositif de sécurité civile. En complément, un ensemble de mesures appropriées prévues par les services de l’Etat, les pouvoirs publics, les experts, les entreprises privées, les établissements publics et les collectivités permet de diminuer la vulnérabilité face aux risques majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle ou liés aux activités humaines. Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) est une des premières phases de mise en œuvre de l’information préventive, il précise pour chacune des communes du département le ou les risques naturels et technologiques auxquels chacun peut être confronté un jour. Il permet également de prendre connaissance de la conduite à tenir en cas de danger immédiat pour les personnes, les biens et l’environnement. Parce qu’il est difficile de supprimer totalement les effets liés aux différents risques, il est nécessaire pour les citoyens d’acquérir une culture du risque et de s’approprier les réflexes qui lui sont inhérents. Je souhaite que ce DDRM soit accessible à tous et que les risques majeurs deviennent une préoccupation collective pour que nos comportements et nos choix permettent d’y faire face. Pascal Mailhos Préfet de la Région Midi-Pyrénées Préfet de la Haute-Garonne * -

3B2 to Ps Tmp 1..94

1975L0271 — IT — 18.10.1989 — 011.001 — 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni ►B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) (75/271/CEE) (GU L 128 del 19.5.1975, pag. 33) Modificata da: Gazzetta ufficiale n. pag. data ►M1 Direttiva 76/401/CEE del Consiglio del 6 aprile 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Direttiva 77/178/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Decisione 77/3/CEE della Commissione del 13 dicembre 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Decisione 78/863/CEE della Commissione del 9 ottobre 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Decisione 81/408/CEE della Commissione del 22 aprile 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Decisione 83/121/CEE della Commissione del 16 marzo 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Decisione 84/266/CEE della Commissione dell'8 maggio 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Decisione 85/138/CEE della Commissione del 29 gennaio 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Decisione 85/599/CEE della Commissione del 12 dicembre 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Decisione 86/129/CEE della Commissione dell'11 marzo 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Decisione 87/348/CEE della Commissione dell'11 giugno 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Decisione 89/565/CEE della Commissione del 16 ottobre 1989 L 308 17 25.10.1989 Rettificata da: ►C1 Rettifica, GU L 288 del 20.10.1976, pag.