L'accompagnamento Vocale Nel Canto a Tenore

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

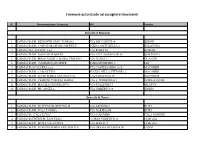

Farmacie Autorizzate Ad Accogliere Tirocinanti

Farmacie autorizzate ad accogliere tirocinanti N° Denominazione Farmacia VIA Località Distretto di Macomer 1 FARMACIA DR. DEMONTIS GIOV. TOMASO VIA DEI CADUTI 14 BIRORI 2 FARMACIA DR. CAPPAI GRAZIANO MICHELE P.ZZA CORTE BELLA 3 BOLOTANA 3 FARMACIA CADEDDU s.a.s. VIA ROMA 56 BORORE 4 FARMACIA DR. BIANCHI ALBERTO VIA VITT. EMANUELE 56 BORTIGALI 5 FARMACIA DR. PIRAS ANGELA MARIA CRISTINA VIA DANTE 1 DUALCHI 6 FARMACIA DR. GAMMINO GIUSEPPE P.ZZA MUNICIPIO 3 LEI 7 FARMACIA SCALARBA s.a.s. VIA CASTELSARDO 12/A MACOMER 8 FARMACIA DR. CABOI LUIGI PIAZZA DELLA VITTORIA 2 MACOMER 9 FARMACIA DR. SECHI MARIA ANTONIETTA VIA SARDEGNA 59 MACOMER 10 FARMACIA DR. CHERCHI TOMASO MARIA VIA E. D'ARBOREA 1 NORAGUGUME 11 FARMACIA DR. MASALA GIANFRANCO VIA STAZIONE 13 SILANUS 12 FARMACIA DR. PIU ANGELA VIA UMBERTO 88 SINDIA Distretto di Nuoro 1 FARMACIA DR. BUFFONI GIUSEPPINA M. VIA ASPRONI 9 BITTI 2 FARMACIA DR. TOLA TONINA VIA GARIBALDI BITTI 3 FARMACIA "CALA LUNA" VIA COLOMBO CALA GONONE 4 FARMACIA EREDI DR. FANCELLO CORSO UMBERTO 13 DORGALI 5 FARMACIA DR. MURA VALENTINA VIA MANNU 1 DORGALI 6 FARMACIA DR. BUFFONI MARIA ANTONIETTA VIA GRAZIA DELEDDA 80 FONNI 7 FARMACIA DR. MEREU CATERINA VIA ROMA 230 GAVOI 8 FARMACIA DR. SEDDA GIANFRANCA LARGO DANTE ALIGHIERI 1 LODINE 9 FARMACIA DR. PIRAS PIETRO VIA G.M.ANGIOJ LULA 10 FARMACIA DR. FARINA FRANCESCO SAVERIO VIA VITT. EMANUELE MAMOIADA 11 FARMACIA SAN FRANCESCO di Luciana Canargiu VIA SENATORE MONNI 2 NUORO 12 FARMACIA DADDI SNC di FRANCESCO DADDI e C. PIAZZA VENETO 3 NUORO 13 FARMACIA DR. -

GIS-Based Landscape Analysis of Megalithic Graves in the Island of Sardinia (Italy) Riccardo Cicilloni 1, Marco Cabras 2

GIS-based landscape analysis of megalithic graves in the Island of Sardinia (Italy) Riccardo Cicilloni 1, Marco Cabras 2 1. Department of History, Cultural Heritage and Territory, University of Cagliari. Via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari, Italy. Email: [email protected] 2. Ph.D. Candidate, Doctorado en Historia y Artes – Arquelogía y Cultura Material, Universidad de Granada. Via Is Mirrionis 119, 09121 Cagliari, Italy. Email: [email protected] Abstract: One of the most important megalithic groups in Western Europe in terms of number and characteristics is the group of over 200 monuments of various types in Sardinia. It now seems to be confirmed that the rise of the megalithic phenomenon was during the culture of San Michele of Ozieri (Late Neolithic, 4000-3300 B.C.E.). The Sardinian dolmen graves, however, had a maximum distribution during the Chalcolithic, as evidenced by most of the finds from excavations. The phenomenon also shows a close relationship beyond Sardinia and especially with the monuments of Catalonia, Pyrenees, non-coastal departments of French-midi, Corsica and Puglia. About 90 dolmen graves of various types have been investigated, namely the simple type, “corridor” type, “allée couverte” type, and others of uncertain attribution, located in central-western Sardinia, and particularly in a significant area of ca. 3500 km2 coinciding with the historical regions of Marghine-Planargia, Middle Valley of Tirso and Montiferru. This includes some 40% of all Sardinian dolmens. Locational trends and relationships with regard to landscape elements were studied with the aid of GIS methodologies such as viewshed and cost surface analysis. -

Graduatoria Idonei - Eta' Superiore a 25 Anni

Unione Europea Repubblica Italiana REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA Fondo Sociale Europeo REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessoradu de su Traballu, Formatzione Professionale, Cooperatzione e Segurantzia Sotziale Assessorato del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO. - DISOCCUPATI/INOCCUPATI- LOTTO N.8 AZIONE "A" PROV. NUORO Selezione Candidati GRADUATORIA IDONEI - ETA' SUPERIORE A 25 ANNI AGENZIA FORMATIVA EVOLVERE POSIZIONE PUNTEGGIO NOMINATIVO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE DI RESIDENZA NOTE GRADUATORIA PROVINCIA DI COMPLESSIVO RESIDENZA (sigla) 1 Sale Loretina 10/10/56 Mamoiada Mamoiada NU 75 2 Ganga Graziano 18/12/57 Nuoro Nuoro NU 70 3 Fele Giovanna Maria 07/09/60 Oliena Oliena NU 70 4 Gioi Anna 27/02/64 Desulo Desulo NU 70 5 Sanna Adriana 23/10/68 Solarussa Ovodda NU 70 6 Sotgiu Antonella 31/05/70 Sorgono Belvì NU 70 7 Zedda Graziella 21/08/71 Tiana Tiana NU 70 8 Picca Enrica 30/09/75 Nuoro Oliena NU 70 9 Moi Milvia 10/01/68 Urzulei Nuoro NU 65 10 Mureddu Tiziana 16/07/74 Austis Austis NU 65 11 Nuvoli Elisa 10/04/76 Nuoro Ollollai NU 65 12 Zoroddu Tonina 24/07/84 Nuoro Ottana NU 65 13 Mura Valentina 11/08/84 Nuoro Silanus NU 65 14 Morittu Giovanna 30/12/84 Nuoro Orotelli NU 65 15 Nieddu Caterina 21/08/72 Dorgali Dorgali NU 61,35 16 Sale Maria Grazia 12/02/81 Nuoro Fonni NU 60,6 17 Manca Grazia 23/05/60 Nuoro Nuoro NU 60 18 Curreli Rosalba 01/03/63 Ovodda Ovodda NU 60 La Croce Battistina 19 16/07/64 Tonara Tonara NU 60 Carmen 20 Carta Anna Rita 14/06/66 -

COMUNE DI ONIFERI Provincia Di Nuoro SERVIZIO TECNICO PIAZZA DEL POPOLO, 4 08020 ONIFERI TEL

COMUNE DI ONIFERI Provincia di Nuoro SERVIZIO TECNICO PIAZZA DEL POPOLO, 4 08020 ONIFERI TEL. 0784 70051 – FAX 0784/70204 – MAIL: [email protected] – www.comune.oniferi.nu.it OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 – Reg. (CE) n° 1698/2005 -Asse 1, Misura 125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura - Azione 125.1 –Infrastrutture rurali: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ONIFERI-OROTELLI”. C.U.P.: H67H10001760006; C.I.G.: 4734468E93; importo € 140.136,81 Verbale di gara L’anno duemilatredici il giorno due del mese di gennaio alle ore dieci presso la sede del Comune di Oniferi si è regolarmente riunita e costituita la Commissione di gara per l’affidamento dei Lavori di “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ONIFERI-OROTELLI.” La Commissione di gara, nominata con determinazione n° 309 del 28.12.2012, è così composta: Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Roberto BANDINU. - PRESIDENTE DI GARA; Dott.ssa Ilaria CADINU – COMPONENTE; Rag. Stefano ORTU – COMPONENTE con funzioni di segretario verbalizzante; Tutti idonei. Premesso che: Con deliberazione della G.M. n° 80 del 20.09.2012 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori, redatto dall’Ing. Antonio PIRAS, modificato dalla determinazione n° 264 del 05.11.2012 dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 137.279,36 per lavori, € 2.857,45 per oneri della sicurezza ed € 59.863,19 per somme a disposizione; Con determinazione n° 282 del 26.11.2012 è stata indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs. -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities

Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

The Case of Sardinia

A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

N. Cognome Codice Fiscale Domicilio 1 Apeddu Jessica

ELENCO CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMM.VO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA CAT. C1 PART –TIME E A TEMPO INDETERMINATO N. COGNOME NOME CODICE FISCALE DOMICILIO 1 APEDDU JESSICA PDDJSC80D58F979K SINISCOLA 2 APPEDDU MARIA LAURA PPDMLR87D49G203E OLBIA 3 ARANGINO BEATRICE RNGBRC63T65A776H TETI 4 ARMINU SIMONE RMNSMN90R20I452S SASSARI 5 ATTENE ANGELA TTNNGL92H42F979N ILLORAI 6 BALDUCCHI CINZIA BLDCNZ75H68B354W CAGLIARI 7 BELLU MATTEO BLLMTT81P06F979W NUORO 8 BELLU SIMONETTA BLLSNT74R66F979U SINISCOLA 9 BERGANTINO STEFANIA BRGSFN86R55D708K SAN TEODORO 10 BONU LAURA BNOLRA68D68G146T QUARTU S.ELENA 11 CABONI PAOLO CBNPLA80C26B354E QUARTU S.ELENA 12 CANU ADALGISA CNADGS78D65E647Q POSADA 13 CARCANGIU MARCELLA CRCMCL81M46B354E SADALI 14 CARDIA MONDINA CRDMDN69E66F979N ALGHERO 15 CARRONE LUCIANO CRRLCN75M06B354G BURCEI 16 CARTA ALESSANDRA CRTLSN78H66E463F CAGLIARI 17 CARTA GIANFRANCA CRTGFR83C62F979I SINISCOLA 18 CARTA VALENTINA OROSEI 19 CARZEDDA PASQUALINA CRZPQL76P41F979F SINISCOLA 20 CATTOGNO CLARA ALGHERO 21 CHERCHI EMANUELE CHRMNL86L25A192R ALGHERO 22 COCCOLLONE RITA CCCRTI78T58B354G CAGLIARI 23 CONCU VALENTINA CNCVNT87A68B745O CARBONIA 24 CURRELI LIANA CRRLNI91M45G203O ONANI’ 25 CURRELI MONICA CRRMNC89C63F979I SINISCOLA 26 DAGA DANIELA DGADNL87E62F979S ONIFERI 27 DE STEFANO MASSIMILIANO DSTMSM67T16I452Y SASSARI 28 DEMELAS DOMENICA DMLDNC83E68F979C TORPE’ 29 DEMELAS LUISA DMLLSU87S48F979Z TORPE’ 30 DESOGUS SILVIA DSGSLV81A56I452V SASSARI 31 DONGU FRANCESCA DNGFNC82S55I452K SANTA TERESA DI GALLURA -

COMUNE DI ONIFERI Provincia Di Nuoro Piazza Del Popolo N.4 – 08020 Oniferi - Tel

COMUNE DI ONIFERI Provincia di Nuoro Piazza del Popolo n.4 – 08020 Oniferi - tel. 0784/70051 – 70284 fax 0784/70204 C.F. 80005410917 - P.IVA 00844880914 e-mail: [email protected] Verbale di gara L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore sedici presso la sede del Comune di Oniferi si è regolarmente riunita e costituita la Commissione di gara per l’affidamento dei Lavori di “COSTRUZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO.” CIG: 1356819275 – CUP: H63C06000050006 1° seduta La Commissione di gara è così composta: • Responsabile del servizio Tecnico Ing. Antonio Piras. - PRESIDENTE DI GARA; • Segretario comunale Dott. Mario Mattu – COMPONENTE; • Geom. Roberto Bandinu – COMPONENTE; Tutti idonei. Premesso che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 13 del 10.03.2011 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 285.000,00 per lavori a base d’asta, € 9.975,00 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 145.025,00 per somme a disposizione; Dato atto che l’avviso di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Oniferi il 10.03.2011 AL N° 59 Reg. Pubbl.; Il Presidente di gara dichiara che sono pervenute nr. 28 (ventotto) buste contenente le offerte per la gara d’appalto in oggetto: N° Denominazione Impresa Sede Prot. N° d’ordine 1 Belli s.r.l. impianti tecnoologici Viterbo 1234 2 Sicil Tecnoimpianti Palermo 1244 3 Brescia impianti s.r.l. Brescia 1308 4 Marras Angelo Galtellì 1324 5 Grillini costruzioni Cave (RM) 1336 6 Cooperativa edile di Orgosolo Orgosolo 1337 7 Barbella Giovanni Angri (SA) 1338 8 2M Costruzioni Villacidro (CA) 1348 9 Marras Nicolino Galtellì 1349 10 Ciro Menotti Ravenna 1350 11 Real Costruzioni s.r.l. -

Pia No C Omunal E Di P Ro Tezion E Civile

COMUNE DI ONIFERI PIANO SPEDITIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE di ONIFERI IANO PEDITIVO OMUNALE P S C DI PROTEZIONE CIVILE ELABORATO “B” MODELLO DI INTERVENTO IL SINDACO TECNICI INCARICATI Dott.ssa Stefania Piras PER LA S.C.A.A.F. Dott. Agronomo Soru Domenico IL RESPONSABILE Arch. Eliana Uras Dott. Agronomo Giovanni Pizzadili IL REFERENTE Agente Franca Mercuriu Dott. Agronomo Antonio Calia PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PROTEZIONE COMUNALE PIANO Gennaio 2018 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE S.C.A.A.F. (Servizi di Consulenza Agricola Ambientale Forestale) Via Alcide De Gasperi 17, 08020 Gavoi (NU) COMUNE DI ONIFERI PIANO SPEDITIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SOMMARIO MODELLO DI INTERVENTO 2 LE FASI OPERATIVE 3 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI 4 STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 8 CENSIMENTO DELLE RISORSE 16 AREE E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE 21 VIABILITÀ DI EMERGENZA - PIANO DEL TRAFFICO 24 STRUTTURE E AREE A RISCHIO (EDIFICI STRATEGICI) 27 SISTEMI DI ALLARME 30 CARTA DEL MODELLO DI INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE 31 SSOCIAZIONE PROFESSIONALE S.C.A.A.F. (Servizi di Consulenza Agricola Ambientale Forestale) Via Alcide De Gasperi 17, 08020 Gavoi (NU) COMUNE DI ONIFERI PIANO SPEDITIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MODELLO DI INTERVENTO Il modello di intervento indica le responsabilità e i compiti assegnati dal Piano di Protezione Civile Comunale, e le procedure operative per la gestione delle varie fasi dell’emergenza. Il suddetto modello è redatto in maniera schematica e separata dal resto del Piano, in modo da renderlo immediatamente consultabile in caso di necessità. Al modello di intervento sono collegate, per ciascun rischio, le procedure operative, documenti indispensabili per la attuazione el costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di Protezione Civile e che consentono l’utilizzo razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati nel territorio e di tutti gli attori coinvolti nelle procedure emergenziali. -

Elenco Speciale

PROV. ELENCO COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA LUOGO DI RESIDENZA INDIRIZZO RESIDENZA RESIDE CODICE FISCALE Data iscrizioneN. ISCRIZIONE SPECIALE NZA 1 ABELTINO ANDREA CAGLIARI 16/12/1967 CAGLIARI VIA DELL'ABBAZIA 33 CA BLTNDR67T16B354G 17/06/2004 603 2 ACCA ALESSANDRO CARBONIA 09/08/1978 NUXIS VIA S'ACQUACALLENTI 9 CI CCALSN78M09B745N 25/07/2007 681 3 AIME MANLIO CAGLIARI 30/05/1965 CAGLIARI VIA MANZONI, 7 CA MAIMNL65E30B354F 31/03/1994 259 4 ALTEA LUIGI SASSARI 19/09/1953 ALGHERO VIA MONTSERRAT N. 7 SS LTALGU53P19I452I 10/05/1983 60 5 ANARDU VENERIO GIUSEPPE BAUNEI 05/11/1972 SETTIMO SAN PIETRO VIA FILIPPO TURATI, 3 CA NRDVRG72S05A722R 08/09/2003 574 6 ANDRISSI GIOVANNI STEFANO MILANO 13/06/1963 CAGLIARI VIA CONTE BIANCAMANO, 19 CA NDRGNN63H13F205G 16/06/1993 153 ES 7 ANEDDA MARIA GRAZIA CAGLIARI 21/05/1965 GERGEI VIA G. MARCONI 5 CA NDDMGR65E61B354B 24/04/1998 385 8 ANGIUS ANTONELLO CAGLIARI 07/06/1961 CAGLIARI VIA ITALIA 143 CA NGSNNL61H07B354Y 10/06/1990 144 9 ANGIUS GISELLA ILBONO 23/01/1966 TORTOLI VIA DEL PESCATORE .S.N OG NGSGLL66A63E283O 21/03/1995 299 10 ANOLFO ALESSANDRO IGLESIAS 23/07/1979 IGLESIAS VIA ADA NEGRI 16 CI NLFLSN79L23E281G 29/10/2010 3 SEZ. B 11 ANTONICELLI STEFANO CAGLIARI 06/06/1967 QUARTU SANT'ELENA VIA ROSAS 12 CA NTNSFN67H06B354X 05/04/2006 651 12 ANTONINI MARIO ALBERTO ADDIS ABEBA 27/09/1969 SASSARI VIA AMENDOLA 51 SS NTNMLB69P27Z315M 26/03/2004 745 13 ARDAU CARLA CAGLIARI 06/07/1967 CAGLIARI VIA DEI COLOMBI 1 CA RDACRL67L46B354W 05/03/2008 687 14 ARESU ALBERTO CAGLIARI 25/02/1964 QUARTU SANT'ELENA VIA A. -

Comune Di Gavoi Provincia Di Nuoro

COMUNE DI GAVOI PROVINCIA DI NUORO Copia DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI N. 178 hDD9h [Lv L5! Lhb9 t99 D9Lhb9 Lb9Dw!! 59L wLCL L w.!bL b9L /ha bL 5L D!hL h[[h[!L [h5Lb9 !w [9 h[ !L hbLC9wL L!b! 9 hwh9[[L /hb L[ L9a! 5LCC9w9b L!h tLbh t9wLh5h D9bb!Lh hh.w9 COMUNE DI GAVOI Provincia Di Nuoro SERVIZI TECNICI DETERMINAZIONE N. 178 DEL 16/10/2015 N. 502 REGISTRO GENERALE OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DI GAVOI, OLLOLAI, LODINE, SARULE, OLZAI, ONIFERI, TIANA E OROTELLI CON IL SISTEMA DIFFERENZIATO SPINTO. PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2015. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che : con atto costitutivo sottoscritto in data 14 Settembre 2007, rep. 25691, i Comuni di Lodine, Gavoi, Ollolai, Olzai, Tiana, Ovodda, Gavoi, Oniferi hanno costituito l’Unione Comuni Barbagia, in conformità allo statuto, allegato all’atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo18/08/2000, n. 267, della Legge Regionale n. 12 del 02 agosto 2005; i suddetti Comuni con proprie deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all’Unione del Servizio di raccolta dei RR.SS.UU., approvando nel contempo il relativo schema di convenzione; con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 07 del 16.5.2008, l’Unione Comuni Barbagia ha accettato il trasferimento del servizio in parola, approvando nel contempo il suddetto schema di convenzione e fissando l’Ufficio di Gestione del Servizio presso il Comune di Oniferi; la convenzione, secondo lo schema di cui sopra, è stata sottoscritta in data 16/05/2008 al N. -

C O M U N E D I O R A

C O M U N E D I O R A N I PROVINCIA DI NUORO ELENCO DEGLI STUDENTI PENDOLARI PROMOSSI CHE HANNO FREQUENTATO GLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI NUORO NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013, AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO. N. COGNOME NOME CODICE FISCALE QUIETANZANTE IMPORTO LUOGO E DATA NASCITA LUOGO EURO INDIRIZZO - ORANI E DATA NASCITA 1. ARGIOLAS NOEMI RGLNMO94B60F979T SIOTTO GIULIANA € 292,00 NUORO 20/02/1994 ORANI 27/06/1971 VIA CADUTI LAVORO, 20BIS STTGLN71H67G084Y 2. BALVIS ALESSANDRA BLVLSN95C71F979T PILIA FRANCA € 292,00 NUORO 31/03/1995 NUORO 10/09/1966 VIA PIERO BORROTZU, 5 PLIFNC66P50F979O 3. BALVIS GIOVANNA BLVGNN97L64F979F NOLI TONINA € 292,00 NUORO 24/07/1997 ORANI 28/08/1966 C.S. “USURTHALA” NLOTNN66M68G084A 4. BANDE ALESSIA BNDLSS94M70F979K PODDA LORENA € 292,00 NUORO 30/08/1994 SAN VITO 16/08/1962 CORSO GARIBALDI, 140 PDDLRN62M56I402S 5. BANDE SALVATORE BNDSVT95D15F979M BANDE MARIO F. F. € 292,00 NUORO 15/04/1995 ORANI 13/02/1952 VIA MASTRU ANGIOI, 43 BNDMFR52B13G084F 6. BASSU GIANLUCA BSSGLC98C02F979F SULIS ANTONIETTA € 292,00 NUORO 02/03/1998 ORANI 16/02/1963 CORSO ITALIA, 120 SLSNNT63B56G084T 7. BORROTZU ELISA BRRLSE94A61F979I NOLI FRANCESCA € 292,00 NUORO 21/01/1994 ORANI 15/03/1965 VIA BALLERO, 9 NLOFNC65C55G084G 8. BRAU CHIARA BRACHR95D64F979A BUSSU FRANCA € 292,00 NUORO 24/04/1995 ORANI 17/06/1962 VIA ROMA, 41 BSSFNC62H57G084H 9. BRUNDU FEDERICO BRNFRC97C09F979E PORCU ANDREANA € 292,00 NUORO 09/03/1997 ORANI 29/11/1961 VIA BALLERO, 3 PRCNRN61S69G084I 10. BRUNDU MARCO BRNMRC97P18F979I BRUNDU PIERO € 292,00 NUORO 18/09/1997 ORANI 30/07/1963 CORSO ITALIA, 161 BRNPRI63L30G084O 11.