Allemagne-En-Provence Approbation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Refilling the Meanders of the Colostre

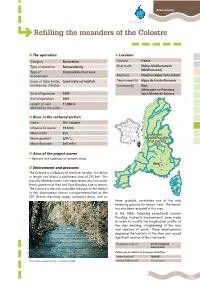

Remeandering Refi lling the meanders of the Colostre ■ The operation ■ Location Category Restoration Country France Type of operation Remeandering River basin Rhône-Mediterranean (Méditerranée) Type of Intermediate river zone environment Region(s) Provence-Alpes-Côte d’Azur Issues at stake (water, Good status of habitats Département(s) Alpes-de-Haute-Provence biodiversity, climate) Commune(s) Riez, Allemagne-en-Provence, Start of operation 1999 Saint-Martin-de-Brômes End of operation 2001 Length of river 11,000 m affected by the works ■ River in the restored section Name The Colostre Distance to source 19.4 km Mean width 4 m Rhône- Mean gradient 0,01 ‰ Mediterranean and Corsica Mean fl ow rate 0.67 m3/s basin ■ Aims of the project owner • Restore the habitats of brown trout. Riez ■ Environment and pressures The Colostre is a tributary of the River Verdon. It is 36 km in length and drains a catchment area of 215 km². This typically Mediterranean river experiences very low water levels upstream of Riez and fl ash fl ooding due to storms. The Colostre is the only accessible tributary of the Verdon in this downstream section (compartmentalised by the EDF [French electricity supply company] dams), and on these grounds, constitutes one of the only breeding grounds for brown trout. The beaver has also been recorded in this area. In the 1960s, following exceptional summer fl ooding, hydraulic improvements were made in order to modify the longitudinal profi le of the river (resizing, straightening of the river and creation of weirs). These developments degraded the habitats of the river and caused signifi cant erosion of the river banks. -

Emergency Landing at High Speed in a Field, Near a Storm

INVESTIGATION REPORT www.bea.aero @BEA_Aero Accident to the KUBICEK BB45Z registered F-HOAX on 7 July 2019 at Puimoisson (Alpes-de-Haute-Provence) (1) Unless otherwise Time Around 07:15(1) stated, all times given in this report Operator B2O Passager du Vent are in local time. Type of flight Sightseeing, commercial Persons on board Pilot and six passengers One passenger severely injured, two passengers Consequences and damage injured This is a courtesy translation by the BEA of the Final Report on the Safety Investigation published in November 2020. As accurate as the translation may be, the original text in French is the work of reference. Emergency landing at high speed in a field, near a storm 1 - HISTORY OF THE FLIGHT Note: The following information is principally based on statements from the pilot and passengers, and photographs taken by the passengers. Having checked the meteorological information at around 04:30, the pilot travelled to the planned take-off location situated in a field near Puimoisson aerodrome (2) They were present (Alpes-de-Haute-Provence) to take six passengers on a commercial sightseeing flight. for a similar flight Three other hot air balloons(2) were also scheduled to take off from the same location. organised by two After inflating the hot air balloon, the pilot took off after two other balloons at 05:50 other companies and by a private (point on the flight path in figure 1) and repeated the safety instructions to the balloonist. passengers. Pushed along by a north-northeasterly wind of 10 to 15 km/h, the hot air balloon travelled in a southwesterly direction. -

Nouveau Territoire D'itinérance

Alpes de Haute-Provence / Provincia di Cuneo nuovo territorio da scoprire - nouveau territoire d’itinérance Produits labellisés Huile d’olive Autoroutes Patrimoine naturel remarquable Olio d’oliva Routes touristiques / Strade turistiche Autostrade Patrimonio naturale notevole Torino Torino Fromage de Banon Carignano Routes principales Espaces protégés Formaggio di Banon Route des Grandes Alpes Asti Strada principale Strada delle Grandi Alpi Aree protette Vins régionaux / Caves / Musées Variante Routes secondaires Sommets de plus de 3 000 mètres Asti Enoteche regionali / Cantine / Musei Pinerolo Strada secondaria Routes de la lavande Montagne >3.000 metri Agneau de Sisteron Strade della lavanda Rocche del Roero Voies ferrées Via Alpina Agnello di Sisteron Ferrovie Itinéraire rouge - Point d’étape Casalgrasso Montà Govone Itinerario rosso – Punto tappa Canale Vergers de la Durance Route Napoléon Ceresole Polonghera S. Stefano Roero Priocca Train des Pignes Strada Napoléon Itinéraire bleu - Point d’étape Faule Caramagna d’Alba Frutteti della Durance Piemonte Monteu Roero Les Chemins de fer Itinerario blu – Punto tappa Castellinaldo de Provence Montaldo Vezza Sommariva Roero d’Alba Magliano Point étape des sentiers de randonnée trekking Racconigi d. Bosco Alfieri Maisons de produits de pays Murello Baldissero Digne-les-Bains > Cuneo Bagnolo Moretta d’Alba Castagnito Points de vente collectifs Piemonte Sanfrè Corneliano Punto tappa dei sentieri di trekking Cavallerieone Sommariva d’Alba Aziende di prodotti locali Perno Digne-les-Bains > Cuneo Rucaski Cardè Guarene Neive Raggruppamento di produttori con vendita diretta Villanova Piobesi M. Granero Torre Monticello Solaro d’Alba 3.171 m Abbazia S. Giorgio Pocapaglia d’Alba Barbaresco Barge Staffarda Castiglione Marchés paysans C. d. -

Alpes De Haute-Provence

Alpes de Haute-Provence Here your desires take over! www.alpes-haute-provence.com 1 Contents A unique and contrasted place Page 3 Three major destinations Page 4 to 6 Haute Provence Luberon Verdon Alpes Mercantour The AHP are natural page 7 The AHP are sensory, fragrance maker pages 8 to 12 The scents and flavours complex The AHP are tasty, full-flavoured pages 13 to 14 The AHP are recreational (loisirs), athletic (sportives) pages 15 to 23 Outdoor activities Winter activities The AHP are rich of their cultural heritage pages 24 to 30 Excursions and Discovery Culture and heritage Festivities page 31 Festivals page 33 8 European « bests » page 35 Practical information & contacts page 36 2 A unique and contrasted Place The Alpes de Haute-Provence are located in the heart of the Provence Alpes Côte d’Azur region, on the Italian border and in the middle of the Marseille-Nice-Grenoble triangle. The « 04 » as it is called, between the Alps and Provence, is rich in spectacular and contrasting landscapes. A splendid light-filled natural environment blessed with an exceptional Provencal climate, three typical touristic areas each with their own features and traditions. It is one of the vastest French departments (6925 Km²) with quite small population density: 160 000 inhabitants. Most important towns are Digne- les-Bains, Manosque, Forcalquier, Sisteron, Barcelonnette, Gréoux-les- Bains, Oraison, Castellane, Moustiers-Sainte-Marie, Saint-André-les-Alpes, or Banon 146 mountain lakes Among them, the well-known Lac d’Allos, the biggest lake in Europe at this altitude (2226 m) as well as a fisherman’s paradise. -

Prefecture Des Alpes De Haute-Provence

Digne-les-Bains, le 8 mars 2017 Liste des personnes habilitées à établir des procurations de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence Le vote par procuration permet à un électeur qui ne pourra pas voter personnellement le jour de l’élection de confier son vote à un électeur de son choix inscrit dans la même commune qui votera à sa place. Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, les procurations peuvent être établies par : les Vices-présidentes du Tribunal d’Instance de Digne-les-Bains ; le directeur des services de greffe judiciaire de ce tribunal ; pour les communes de Colmars-les-Alpes, Allos, Beauvezer, Thorame- Basse, Thorame-Haute, Villars-Colmars, Saint-André-les-Alpes, Allons, Angles, Moriez, La-Mure-sur-Argens, Lambruisse : les officiers et agents de police judiciaire de la communauté de brigades de Colmars-les-Alpes ; pour les communes d’Annot, Braux, Le Fugeret, Méailles, Saint- Benoît, Ubraye, Vergons, d’Entrevaux, Castellet-les-Sausses, La Rochette, Saint-Pierre, Sausses, Val-de-Chalvagne : les officiers et agents de police judiciaire de la communauté de brigades d'Annot ; pour les communes de Barcelonnette, Condamine, Enchastrayes, Faucon de-Barcelonnette, Jausiers, Val d’Oronaye, Saint-Paul-sur- Ubaye, Saint-Pons, Les Thuiles, Uvernet-Fours : les officiers et agents de police judiciaire de la communauté de brigades de Barcelonnette ; pour les communes de Barrême, Blieux, Chaudon-Norante, Senez, Clumanc, Saint-Jacques, Saint-Lions, Tartonne, Beynes, Bras-d’Asse, Chateauredon, Mézel, Estoublon, Saint-Jeannet, -

Fiche Horaire

Fiche Horaire Ligne : BV1 Bis - RIEZ - CASTELLANE SCOL E2 ANSF E1 E2 E1 E1 Itinéraires BV1A2 BV1A1 BV1A2 BV1A1 BV1A1 BV1A1 BV1A1 Commune Coordonnées Code Point d'arrêt lmmjv--- lmmjvsd- -----s-- lmmjvsd- lmmjvsd- lmmjvsd- lmmjvsd- CASTELLANE 6,51259 43,84638 220 Place M Sauvaire 07:35 11:20 12:25 15:50 18:15 6,49368 43,8393 203 Camping du Verdon 07:43 11:28 12:33 15:58 18:23 6,42802 43,83018 206 Chasteuil 07:50 11:35 12:40 16:05 18:30 ROUGON 6,43129 43,82271 953 Clos d'Arémus 07:55 11:40 12:45 16:10 18:35 1449 Pont de Soleil 08:00 11:45 12:50 16:15 18:40 6,43739 43,79606 951 Carajuan 08:05 11:50 12:55 16:20 18:45 6,3983 43,79442 958 Point Sublime 08:10 11:55 13:00 16:25 18:50 LA PALUD SUR VERDON 6,34106 43,77892 828 Village 08:25 12:10 13:15 16:40 19:05 MOUSTIERS STE MARIE 1360 Village 07:25 10:00 6,21956 43,84349 785 Déviation village RD952 09:00 12:45 13:50 17:15 19:40 ROUMOULES 6,12868 43,82479 963 Place du 19 mars 1962 07:40 10:15 6,12661 43,82596 964 RD952 09:15 13:00 14:05 17:30 19:55 RIEZ 6,09151 43,81569 946 Collège / Pré de Foire 07:50 09:20 10:25 13:05 14:10 17:35 20:00 Transporteur VOYAGES SUMIAN RETOUR E1 E2 SCOL ANSF E1 E2 SCOL E1 Itinéraires BV1R1 BV1R1 BV1R2 BV1R2 BV1R1 BV1R1 BV1R2 BV1R1 Commune Coordonnées Code Point d'arrêt lmmjvsd- lmmjvsd- --m----- -----s-- lmmjvsd- lmmjvsd- lm-jv--- lmmjvsd- RIEZ 6,09151 43,81569 946 Collège / Pré de Foire 09:25 10:35 12:15 12:15 13:15 16:15 17:00 19:10 ROUMOULES 6,12868 43,82479 963 Place du 19 mars 1962 12:25 12:25 17:10 6,12661 43,82596 964 RD952 09:30 10:40 13:20 16:20 19:15 MOUSTIERS -

IDR Catalogue 001 J

001 J 001 Mémoire manuscrit sur la Révolution à [s.d après 1793] Sisteron attribué à Noël-Paul Hodoul, juge à Sisteron de 1746 à 1809. 001 J 002 Maure, négociant marseillais : registre de 1773 - 1792 transcription de la correspondance au départ. à noter : nombreux renseignements sur les débuts de la révolution de 1789. 001 J 003 Famille Tardivi, propriété, voyage : actes de 1738 - an VIII propriété et plans (1738-1859) ; ordres de route et laisser-passer, récit de voyage en Italie de Joseph-Marie Antoine Tardivi de Valensole, chef de poste des transports en Italie (ans 7 et 8) ; journal du service militaire (27 brumaire an VII-8 vendémiaire an VIII). 001 J 004 Bernard, de Volonne, capitaine d'infanterie à An VII - 1818 l'état major à l'armée d'Italie puis du Rhin : recueil de la correspondance reçue. 001 J 005 François-Charles Bouche, député des Basses- 1793 - An X Alpes, décédé à Fécamps le 15 nivôse an II, succession : actes et correspondance. 001 J 006 Archives de la Société d'Histoire naturelle de 1952 - 1985 Haute-Provence «Les amis de la nature» : déclaration, statuts, imposition (1952-1975) ; fichier alphabétique des membres (1970-1984) ; comptabilité (comptes, factures, relevés C.C.P., talons de chèques) (1972-1985). 00 1 J 007 Archives de la Société d'Histoire naturelle de 1977 - 1989 Haute-Provence «Les amis de la nature» : commission départementale des sites, convocations, comptes-rendus. 001 J 008 Archives de la Société d'Histoire naturelle de 1977 - 1983 Haute-Provence «Les amis de la nature» : Commission départementale d'urbanisme, convocation-ordre du jour, procès verbaux de réunions. -

Irresistible GB.Indd

PRESS KIT « I’m off now » ALPES DE HAUTE PROVENCE 2020 « The day you set o is the day the sun shines bright ». Jean GIONO The Alpes de Haute Provence is all of these : Health, nature, culture, quality of life and exceptional landscapes : tourism is a key strategic sector for the depart- ment. It generates a large number of jobs, incomes and added value for the other economic sectors. It plays an important role in the spatial planning of the Alpes de Haute Provence. In the heart of the Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur ! We are at a crossroads… less than one hour from the Hiking 6,600 km of marked trails Mediterranean, the French Riviera, Nice, Marseille, Avignon, Briançon and a stone’s throw from Italy…. We are located in the Unesco Heritage Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse and Hautes-Alpes departments ! Luberon Nature Regional Park Haute Provence Geopark And people even like to say that the sky seems so near that we can touch the stars. Thermalism and well-being Vauban fortification heritage Gréoux-les-Bains : 35,000 spa clients Roman bridges in Annot and Céreste Digne-les-Bains : 6,000 spa clients Roman bridges in Lurs and Ganagobie Winter Sports A reference territory for fragrances 9 alpine ski resorts and 6 Nordic skiing sites Cosmetics 16.5 to 18 million Euros ski lift turnover (average over 6925 km£ : one of the biggest departments in France 33 firms, 770 salaried workers and an internationally last 5 years) 162, 000 inhabitants famous leader, L’Occitane en Provence 260 metres : the lowest point, in the Durance valley 3,412 metres : the highest point, in the Alps (Aiguille du Chambeyron) An exceptional natural heritage A reference territory for flavours The largest canyon in Europe, The agri-food industry represents 160 firms and 1,500 2.5 million tourists The biggest high mountain lake in Europe, jobs. -

Detailed Trip File

One Foot Abroad Second Floor, 16/17 Suffolk Street SELF-GUIDED DeDublin 2,tIrealandiled trip file DEEPEST CANYON IN EUROPE (700 M) UK: +44 (0)20 3411 0701 FAMOUS HIKE IN THE CANYON Ireland: +353 (0)1 687 2141 TURQUOISE GREEN WATER USA: +1 916 287 8651 REGIONAL NATURAL PARK France: +33 (0)1 82 88 31 76 [email protected] O Summary A Magnificent and wild landscape characterised by its preserved nature and turquoise waters. Les Gorges du Verdon, also called "Le Grand Canyon du Verdon" or Verdon Canyon, define the border between the département Var and Alpes de Haute Provence. The Verdon River carved a deep canyon into the limestone cliffs here for about 21 km. It is much smaller than the Grand Canyon but it's Europe's deepest. This is a nature conservation area, the Parc Naturel Regional du Verdon. The Parc Naturel Régional du Verdon was inaugurated in 1997 finally recognising and officially protecting the special nature of the region. Les Gorges du Verdon is not only an exceptional natural site, we find a lot of beautiful typical villages through the Verdon River. Villages and towns of character such as Riez-la-Romaine, Moustiers-Sainte-Marie, Castellane, Entrevaux or Annot ( the villages ranked as "villages et cités de caractère") unfold on the hills covered with oaks, vineyards and orchards. La Palud sur Verdon is heaven on heart for climbers from all over the world, Castellane is an exceptional site, overlooked by Notre- Dame-du-Roc or Entrevaux, a medival town, has kept its ramparts and its citadel built by Vaudan. -

Commission Implementing Decision of 14 May 2019 On

C 177/2 EN Official Journal of the European Union 23.5.2019 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 14 May 2019 on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for approval of an amendment, which is not minor, to a product specification referred to in Article 53 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council for the name ‘Banon’ (PDO) (2019/C 177/02) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (1), and in particular Article 50(2)(a) in conjunction with Article 53(2) thereof, Whereas: (1) France has sent an application for approval of an amendment, which is not minor, to the product specification of ‘Banon’ (PDO) in accordance with Article 49(4) of Regulation (EU) No 1151/2012. (2) In accordance with Article 50 of Regulation (EU) No 1151/2012 the Commission has examined that application and concluded that it fulfils the conditions laid down in that Regulation. (3) In order to allow for the submission of notices of opposition in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 1151 /2012, the application for approval of an amendment, which is not minor, to the product specification, as referred to in the first subparagraph of Article 10(1) of Commission Implementing Regulation (EU) No 668/2014 (2), including the amended single document and the reference to -

Installation D'un Nœud De Raccordement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le Vernet, 01 juin 2021 LaFibre04 : Installation d’un Nœud de Raccordement Optique à Le Vernet Installation du NRO à Le Vernet XpFibre (ex-SFR FTTH) continue de progresser sur le territoire Bas-Alpin avec aujourd’hui l’installation d’un Noeud de Raccordement Optique (NRO) supplémentaire, sur la commune de Le Vernet Un NRO est, dans un réseau de desserte par fibre optique, le point névralgique du réseau fibre où se concentre l’ensemble des fibres optiques FTTH (« Fiber to the Home » ou Fibre jusqu’à l’abonné) desservant les lignes des abonnés dans un rayon jusqu’à 23 km autour de l’armoire. Cet équipement stratégique dans le déploiement de la fibre optique, permet d’alimenter les armoires de rue réparties en tous points dans une commune pour desservir ensuite les foyers et locaux professionnels. En complément, des sous-répartiteurs optiques, également appelés Points de Mutualisation (PM) ou armoires de rue, seront également installés pour contribuer à ce déploiement sur l’ensemble des communes concernées. Le NRO déployé sur la commune desservira plus de 2 500 logements et locaux professionnels situés sur 6 communes : Auzet, Barles, Beaujeu, Le Vernet, Seyne, Verdaches. Il sera raccordé à 9 armoires de rues (Point de Mutualisation) positionnées sur les communes de Barles, Beaujeu, Le Vernet et Seyne afin d’assurer la distribution en fibre optique jusqu’à chaque logement et local professionnel. La Fibre 04 : 100% des Bas-Alpins raccordés au Très Haut Débit Le réseau LaFibre04 déployé par XpFibre (ex-SFR FTTH) dans le cadre de cet Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL) initié par la Région Sud et le Département des Alpes-de-Haute-Provence vient compléter les déploiements des opérateurs en Zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement). -

Le Département Et Vous 02 Sommaire

Le Département et vous 02 Sommaire Le département des Alpes de Haute-Provence ...P4 Un territoire provençal entre montagnes et plateaux Panorama économique Missions et compétences du Conseil départemental ....P7 Les solidarités Les collèges et la restauration scolaire Les routes Fibre optique L’environnement et le développement durable La culture, le sport et le tourisme Le Conseil départemental et ses élus ..............P16 Les élections Le Président L’Assemblée départementale Nos élus par canton Des agents et des services dans tout le département...P20 Infos pratiques 03 Le département des Alpes de Haute-Provence Le département en quelques chiffres (Source INSEE) La population > 163 915 habitants > densité moyenne : 24 habitants au km2 • 59% en milieu rural • 33% a + de 60 ans • 30% a - de 30 ans Organisation administrative > 4 arrondissements : Barcelonnette, Castellane, Digne-les-Bains, Forcalquier > 15 cantons © ADT04 > 198 communes (185 de moins de 2 000 habitants) • les montagnes alpines, au nord-est, couvrent 1/4 • Chef-lieu : Digne-les-Bains Un territoire provençal du territoire. Leurs reliefs sont plus hauts • Sous-préfectures : (jusqu’à 3 000 m) et plus accidentés. Barcelonnette, Castellane, entre montagnes et Forcalquier • Villes principales : plateaux… Manosque (22 992 hab.), Digne-les-Bains (17 329 hab.), Sisteron (7 697 hab.), Géographie Château-Arnoux-Saint- Au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Auban (5 248 hab.), Forcalquier (5 103 hab.), et en bordure de l’Italie, les Alpes de Haute-Provence Pierrevert (3 938 hab.), proposent une grande diversité de paysages : Les Mées (3 778 hab.), • les collines et plateaux de Haute-Provence, au Villeneuve (3 881 hab.), sud-ouest, sont séparés en deux par la Durance.