SALVINI, LEILA.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

TESE Thaisa Francis César Sampaio Sarmento.Pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE DESIGN PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN Thaisa Francis César Sampaio Sarmento MODELO CONCEITUAL DE AMBIENTE DE APRENDIZAGEM ADEQUADO A PRÁTICAS COM BLENDED LEARNING PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO Recife 2017 THAISA FRANCIS CÉSAR SAMPAIO SARMENTO MODELO CONCEITUAL DE AMBIENTE DE APRENDIZAGEM ADEQUADO A PRÁTICAS COM BLENDED LEARNING PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO Tese apresentada à Coordenação do Programa de PósGraduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco, para a obtenção do grau de Doutor em Design, sob orientação da Prof.ª Drª Vilma Villarouco e do coorientador Prof. Dr. Alex Sandro Gomes. Recife 2017 Catalogação na fonte Bibliotecário Jonas Lucas Vieira, CRB4-1204 S246m Sarmento, Thaisa Francis César Sampaio Modelo conceitual de ambiente de aprendizagem adequado a práticas com blended learning para escolas de ensino médio / Thaisa Francis César Sampaio Sarmento. – Recife, 2017. 261 f.: il., fig. Orientadora: Vilma Villarouco dos Santos. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação. Design, 2018. Inclui referências e apêndices. 1. Ambiente de aprendizagem. 2. Ergonomia do ambiente construído. 3. Design de interiores. 4. Design Science Research. I. Santos, Vilma Villarouco dos (Orientadora). II. Título. 745.2 CDD (22.ed.) UFPE (CAC 2018-29) UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA DE DEFESA DE TESE DE DOUTORADO ACADÊMICO DE Thaisa Francis César Sampaio Sarmento "MODELO CONCEITUAL DE AMBIENTE DE APRENDIZAGEM ADEQUADO À PRÁTICAS COM BLENDED LEARNING PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO." ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Planejamento e Contextualização de Artefatos. A comissão examinadora, composta pelos professores abaixo, considera o(a) candidato(a) Thaisa Francis César Sampaio Sarmento _APROVAD(A)__. -

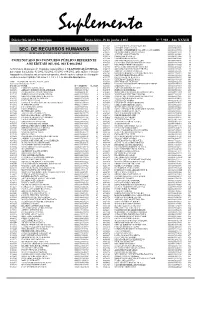

Sec. De Recursos Humanos

Suplemento Diário Oficial do Município Sexta-feira, 28 de junho 2.002 Nº 7.968 - Ano XXXIII 0177624 LUCIANO DOS SANTOS PALMEIRA 00000348735856 87 0140648 LEANDRO JOSE TALASSI 00000323069010 88 SEC. DE RECURSOS HUMANOS 0127137 CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS CAVALLERO 00000088875596 89 0148535 JOELSON COHEN PARANATINGA 00000003871833 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 0123484 ALEX DE ASSIS VITORATO 00000291635003 91 0112376 HELIO JOSE DA SILVA 00000263011288 92 0151964 LEANDRO DE OLIVEIRA 00000346038200 93 COMUNICADO DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE 0180246 ANTONIO FRANCISCO MACEDO 00000060940046 94 0149623 CASSIO RICARDO GOMES DOS SANTOS 00000275492734 95 AOS EDITAIS 001, 002, 003 E 004/2002 0100911 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA 00000014841655 96 0141960 DENIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 00000252018448 97 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL, 0104525 OSVALDO VALERIO DIAS FERREIRA 00000303199428 98 nos termos dos Editais, 01/2002, 02/2002, 03/2002 e 04/2002, após análise e decisão 0183089 ADRIANO MENDES BINDELLA 00000293402735 99 0141942 HENRIQUE RIBEIRO FALIVENE DE SOUSA 00000297733291 100 terminativa referentes aos recursos interpostos, obedecendo o critério de desempate 0106054 CLAYTON MARQUES DA SILVA 00000298921388 101 estabelecido no Capítulo VII, itens 3.1, 3.2 e 3.3 do Boletim Informativo. -

Universidade Federal De Santa Catarina Centro De Filosofia E Ciências Humanas Programa De Pós-Graduação Em Antropologia Social

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL CAROLINE SOARES DE ALMEIDA “BOAS DE BOLA”: Um estudo sobre o ser jogadora de futebol no Esporte Clube Radar durante a década de 1980. Florianópolis 2013 2 CAROLINE SOARES DE ALMEIDA BOAS DE BOLA”: Um estudo sobre o ser jogadora de futebol no Esporte Clube Radar durante a década de 1980. Dissertação submetida ao Programa de Pós Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Mestre em Antropologia Social. Orientadora: Profª. Dra. Carmen Silvia Rial. Florianópolis 2013 3 4 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL “BOAS DE BOLA”: Um estudo sobre o ser jogadora de futebol no Esporte Clube Radar durante a década de 1980. CAROLINE SOARES DE ALMEIDA Dissertação Apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em Antropologia Social BANCA EXAMINADORA ____________________________________________ Profª. Dra. Carmen Silvia Rial. (PPGAS/UFSC – Orientadora) ___________________________________________ Dra. Margarete Fagundes Nunes (FEEVALE) ____________________________________________ Dr. Fernando Gonçalves Bitencourt (IFSC) ____________________________________________ Dr. Rafael Victorino Devos (PPGAS/UFSC) ____________________________________________ Dra. Maria Regina Azevedo Lisbôa (PPGAS/UFSC - Suplente) ____________________________________________ Dr. Alex Vailati (PPGAS/UFSC) Florianópolis, 11 de março de 2013. 5 6 AGRADECIMENTOS Uma pesquisa é fruto de um processo coletivo o qual procuramos atribuir palavras quando sentamos para escrevê-lo. Dessa forma, os agradecimentos são muitos. Primeiramente, gostaria de agradecer as pessoas que fizeram parte da história do Esporte Clube Radar, que se dispuseram simpaticamente a sair de suas rotinas e me encontrar para as entrevistas, emprestando, assim, suas lembranças, arquivos e carinhos daquela época. -

Seleção Feminina Nos Jogos Olímpicos 25 Women’S National Team in the Olympic’S Cidades-Sede | Host-Cities 26

ÍNDICE SUMMARY インデックス COORDENADORa DE SELEÇÕES FEMININAS 03 Duda Luizelli | Women’s National Teams Coordinator TÉCNICA PIA SUNDHAGE | Head Coach 04 jogadoras | Players 06 numeração | Team Jersey numbers 12 Comissão Técnica | Coaching Staff 13 Caminho para Tóquio 2020 | Road to Tokyo 2020 14 Fase de Grupos Tóquio 2020 | Group Phase 18 CHAVEAMENTO | Knockout Phase 24 Seleção Feminina nos Jogos Olímpicos 25 Women’s National Team In the Olympic’s Cidades-Sede | Host-Cities 26 Curiosidades | Trivia 33 Redes Sociais | Social 35 2 ”35 ANOS DEDICADOS AO FUTEBOL FEMININO ” Ex-atleta da Seleção Brasileira Feminina, Duda Luizelli é a primeira mulher a liderar a Coordenação das Seleções Brasileiras Femininas. Anunciada em setembro de 2020, a contratação da gaúcha de 49 anos faz parte de um novo momento do futebol feminino na CBF, que conta com maior participação das mulheres. São 35 anos dedicados à modalidade, desde os tempos de atleta até a coordenação das Seleções Femininas Principal, Sub-20 e Sub-17. O despertar como jogadora foi aos 14 anos no Internacional-RS. Foi no duda luizelli clube colorado que a meia ganhou notoriedade e chegou à Seleção Brasileira. A estreia com a camisa Canarinho foi aos 20 anos. No total, COORDENADORA DAS SELEÇÕES foram oito anos vestindo o uniforme verde e amarelo, tendo no BRASILEIRAS FEMININAS currículo a conquista do bicampeonato Sul-Americano, em 1995. Na década de 90, Duda foi uma das primeiras brasileiras a atuar no futebol internacional. Com a camisa do Milan e do Verona, da Itália, a meia brilhou no campeonato italiano por duas temporadas. Ao retornar ao Brasil, voltou a vestir a camisa 10 do Internacional, e foi com o time colorado que encerrou a carreira aos 30 anos, somando conquistas importantes, como o pentacampeonato do Campeonato Gaúcho, o tricampeonato da Copa Sul e o Torneio de CIVATE (Itália). -

Zona Capão Do Leão

Zona Capão do Leão - Alunos e S Nome ABEL GERONIMO DE FIGUEREDO LOGRADO ABNER LUAN SILVA DE MATOS ACHYLEY MONIQUE ARCE LEIVAS ADAILTON ROJAHN SIAS ADALBERTO MUNHOZ MACHADO ADAN JOSE MOLINA LEMES SILVEIRA ADAO LUIZ DOMINGUES SILVEIRA ADÃO PAGANI JUNIOR ADELINE BOGO MADRIL ADÉLIO ZECA MUSSALAMA ADEMAR FONSECA ADHLEI DE SOUZA PIRES ADILSON CAMPOS MATIAS ADILSON FURTADO DA SILVA ADILSON JAUER ADREANO GOMES SPESSATO ADRIAN RODRIGUES AIRES ADRIANA ALMEIDA DO AMARANTE Adriana Carvalho Figueiredo ADRIANA CASTRO PINHEIRO Adriana da Silva Carvalho ADRIANA DA SILVA GONCALVES ADRIANA DILLENBURG MEINHART Adriana Giselle Mereles Acosta ADRIANA KARAN DE FREITAS ADRIANA LOURENCO DA SILVA ADRIANA MACHADO ROSADO ADRIANA NUNES TORMA Adriana Regina Tramontini da Silva ADRIANA SELENA ENRIQUEZ CARMEN ADRIANE DALLA COSTA DE MATOS Adriane Esteves Teixeira ADRIANE LEITES STROTHMANN ADRIANE MARINHO DE ASSIS ADRIANE MEDEIROS NUNES ADRIANE RÖEDEL HIRDES ADRIANO HIRSCH RAMOS ADRIANO OLIVEIRA SCHMITT Adriano Revelante Fagundes Adriano Udich Bester Adriel da Silva Alves ADRIEL MATEUS VACHHOLZ BRAATZ ADRIEL SOMAVILLA ULIANA ADRIELE ALVES DE AGUIAR ADRIELE DE AVILA SOARES ADRIELE FIGUEIREDO CARDOSO Adriele Ortiz dos Santos ADRIELLE DE ANDRADE MUNSBERG ADRIELLE SALDIVIA ACOSTA ADRYA VANESSA LIRA COSTA ADRYO NOBRE TAVARES AGATA FERNANDES JUSTIN Page 1 Zona Capão do Leão - Alunos e S AGATA NATASHA SABINO SILVA Ágatha Decroix Cordeiro AGUIMAR DA SILVA LIMA FILHO Aguinaldo Francisco da Silva AIRAN DE QUEVEDO FERNANDES AIRTON SINOTT CARVALHO ALAN BRUNO FERREIRA ALAN SANTOS -

Sissi, a Imperatriz: Entrevista Com Sisleide Lima Do Amor

FuLiA / UFMG, v. 4, n. 1, jan.-abr., 2019 – ENTREVISTA Sissi, a Imperatriz: entrevista com Sisleide Lima do Amor Silvana Vilodre Goellner Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre/Brasil Doutora em Educação, UNICAMP [email protected] RESUMO: Entrevista com Sissi realizada na cidade de Concord, Estados Unidos, no dia 27 de novembro de 2015, abordando aspectos de sua trajetória esportiva, jogadora fundamental da Baiana, nascida no dia 02 de junho de 1967, Sisleide Lima do primeira geração de futebolistas depois de revogado o Decre- to-Lei 3.199 que proibia a participação de mulheres em várias Amor é um ícone do esporte mundial. Iniciou no futebol aos modalidades esportivas. Detentora da Camisa 10 é reconheci- sete anos participando de algumas peladas na companhia do da como a Imperatriz do futebol brasileiro, sendo a única bra- sileira a integrar o FIFA Legends. irmão e do pai, que também era jogador de futebol. Em 1979, essa história começou a mudar: diferente de Esplanada onde PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Mulheres; Gênero; Memória; Histó- ria Oral. jogava com meninos, Sissi encontra outras meninas aficionadas pelo esporte e a organização de uma equipe na escola na qual estudava, em Campo Formoso, proporcionou a participação em jogos na região e o reconhecimento de seu talento e habilidade. eISSN: 2526-4494 DOI: 10.17.851/2526-4494.4.1.117-133 FuLiA / UFMG – [...] entrevista com Sisleide Lima do Amor Em um campeonato disputado na cidade de Senhor do Bom Bahia, Saad, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Vasco. Sissi Fim, chamou a atenção da proprietária do Grêmio Futebol Clu- também atuou no futebol de salão, um modo de permanecer be, que a convidou para integrar a equipe. -

COVID-19, Women, Girls and Sport: Build Back Better

Photo: pcruciatti / Shutterstock.com COVID-19, Women, Girls and Sport: Build Back Better Introduction Over the past year, women in sport have gained centre and address their specific needs in response unprecedented attention. Events like the Women´s and recovery plans. World Cup, the Cricket T20, record attendance at The impacts of COVID-19 are already being felt harder women’s games and the expectations for Tokyo Olympic by women and girls in many areas of life due to Games to achieve gender parity raised awareness and gender inequalities, i and we see this mirrored in sport. mobilized action around women´s participation and This brief is informed by the Sports for Generation leadership in sport, equal pay, safeguarding policies, Equality Frameworkii, launched by UN Women and representation in the media and incentives for girls the International Olympic Committee in March 2020. to play. The pandemic of COVID-19 now threatens to It focuses on the impacts of COVID-19 on women and erase this momentum as the sport world has been girls in sports in five areas: Leadership, Gender-Based forced to cancel or postpone events, schools have Violence, Economic Opportunities, Media Participation closed, and people are staying home. Existing gaps and Representation, and Girls Participation in Sport. It between women and men, girls and boys in both elite presents key recommendations to different actors in the and grassroots sport may widen if governments, sport sport ecosystem that go beyond mitigating the impact of organizations, sponsors, civil society, athletes, media the crisis on women and girls, and create a future in and and UN agencies do not put women and girls at the through sport that builds back better. -

World Scientists' Warning of a Climate Emergency

Supplemental File S1 for the article “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency” published in BioScience by William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Phoebe Barnard, and William R. Moomaw. Contents: List of countries with scientist signatories (page 1); List of scientist signatories (pages 1-319). List of 153 countries with scientist signatories: Albania; Algeria; American Samoa; Andorra; Argentina; Australia; Austria; Bahamas (the); Bangladesh; Barbados; Belarus; Belgium; Belize; Benin; Bolivia (Plurinational State of); Botswana; Brazil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Cambodia; Cameroon; Canada; Cayman Islands (the); Chad; Chile; China; Colombia; Congo (the Democratic Republic of the); Congo (the); Costa Rica; Côte d’Ivoire; Croatia; Cuba; Curaçao; Cyprus; Czech Republic (the); Denmark; Dominican Republic (the); Ecuador; Egypt; El Salvador; Estonia; Ethiopia; Faroe Islands (the); Fiji; Finland; France; French Guiana; French Polynesia; Georgia; Germany; Ghana; Greece; Guam; Guatemala; Guyana; Honduras; Hong Kong; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Iran (Islamic Republic of); Iraq; Ireland; Israel; Italy; Jamaica; Japan; Jersey; Kazakhstan; Kenya; Kiribati; Korea (the Republic of); Lao People’s Democratic Republic (the); Latvia; Lebanon; Lesotho; Liberia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Macedonia, Republic of (the former Yugoslavia); Madagascar; Malawi; Malaysia; Mali; Malta; Martinique; Mauritius; Mexico; Micronesia (Federated States of); Moldova (the Republic of); Morocco; Mozambique; Namibia; Nepal; -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Francielle

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Francielle Toniolo Nicodemos Furtado de Mendonça GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM IDOSOS: EDUCAÇÃO PERMANENTE COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA UBERABA/MG 2015 Francielle Toniolo Nicodemos Furtado de Mendonça GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM IDOSOS: EDUCAÇÃO PERMANENTE COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Dissertação apresentada ao programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro como requisito parcial para obtenção do título de mestre. Linha de pesquisa: atenção à saúde das populações. Eixo temático: Saúde do adulto e idoso. Orientador: Prof. Dr. Álvaro da Silva Santos. UBERABA/MG 2015 FRANCIELLE TONIOLO NICODEMOS FURTADO DE MENDONÇA Grupos de educação em saúde com idosos: Educação permanente com profissionais da atenção primária Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro como requisito parcial para obtenção do título de mestre. Uberaba, 27 de novembro de 2015. Banca Examinadora ________________________________________________ Profo Dro Álvaro da Silva Santos – Orientador Universidade Federal do Triângulo Mineiro ________________________________________________ Profa Dra Leiner Resende Rodrigues Universidade Federal do Triângulo Mineiro ________________________________________________ Profa Dra Vânia Del’Arco Paschoal Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto Dedico esse trabalho à minha mãe Denise, ao meu irmão Tiago e aos meus avós Maria e João, pelo amor e carinho com que sempre cuidaram de mim, e pelo incentivo e apoio aos estudos. Dedico também ao meu marido Marcelo, companheiro nesta jornada, que constantemente me incentiva a estudar mais e mais, e está sempre ao meu lado, oferecendo seu carinho, apoio e paciência em todos os momentos, principalmente naqueles em que eu mais precisei. -

Edital 250421-1103

113200 - DEER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM – MG Edital de Notificação da Penalidade de Multa 250421-1103 O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER/MG na qualidade deAutoridade de Trânsito, com fulcro no artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, Resolução 619/16, doConselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, torna público a relação dos veículos multados nas rodovias sob circunscrição deste órgão, cujas notificações foram enviadas através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e notifica osproprietários dos veículos das respectivas penalidades, concedendo-lhes o prazo de 30(trinta) dias contados destapublicação, para interporem recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DEER/MG - JARI-DEER/MG e/ou procederem ao pagamento da multa por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo artigo 284 do C.T.B. Data de emissão: 25/04/2021 Notificação de Penalidade de Multa Período de emissão: 16/04/2021 a 16/04/2021 Nome Valor Placa AIT Infração Data Abidnego Jose Ribeiro 130,16 DIJ-8505 AI02225679 745-50 20/12/2019 Abilio Acacio Luciano 195,23 QPX-3975 AI02228281 746-30 21/12/2019 Abilio Xavier Souza 880,41 JEJ-4128 AC01577612 501-00 14/12/2019 Abilio Xavier Souza 880,41 JEJ-4128 AC01577613 511-80 14/12/2019 Abilio Xavier Souza 195,23 JEJ-4128 AC01577615 518-52 14/12/2019 Abilio Xavier Souza 293,47 JEJ-4128 AC01577614 659-92 14/12/2019 Abraao Luiz Carneiro 195,23 HJX-0563 AI02228025 746-30 21/12/2019 Ac Marques De Oliveira -

Mulheres E Futebol: Um Estudo Sobre Esporte E Preconceito1

190 MULHERES E FUTEBOL: UM ESTUDO SOBRE ESPORTE E PRECONCEITO1 Marcelo Victor da Rosa2 Carlos Igor de Oliveira Jitsumori 3 Andrey Monteiro Borges4 Maria Elizia de Melo Ribeiro5 Resumo: Esta pesquisa teve por objetivo identificar preconceitos vividos por mulheres praticantes de futebol. As informações foram obtidas por meio de um questionário respondido por 47 praticantes do esporte. O preconceito acontece de forma direta e indireta, sendo proferido pela família das atletas e até mesmo pelas próprias jogadoras. Por isso, surge a necessidade de mais estudos e discussões acerca do futebol feminino, para que este seja visto como um esporte para todos/as e para que a mulher não necessite passar pelo constrangimento de ter sua sexualidade questionada simplesmente por gostar e jogar futebol. Palavras-chave: Futebol; Mulheres; Gênero. Abstract: This research has the aim to identify prejudices lived by female soccer players. The information was gathered from a questionnaire answered by 47 female soccer players who play soccer. The prejudice happens in a direct and indirect way, being delivered by the families or even by the soccer players themselves. That’s why the need of more studies and discussion about female soccer arises, so that it should be considered as a sport for all, and the woman doesn’t need to go through the awkwardness of having her sexuality questioned just because she likes and plays soccer. Keywords: Soccer; Women; Gender. Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição- NãoComercial 4.0 Internacional. 1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 001. -

Atleta, Substantivo Feminino: As Mulheres Brasileiras Nos Jogos Olímpicos

Atleta, substantivo feminino: As mulheres brasileiras nos jogos olímpicos. Sandra Bellas de Romariz* Fabiano Pries Devide** Sebastião Votre*** Resumo: O livro Atleta, substantivo feminino: As mulheres brasileiras nos jogos olímpicos, publicado em 2006 por Oscar Valporto, reúne contos das histórias de vida de vinte atletas olímpicas brasileiras construídas a partir de relatos pessoais que descrevem as suas trajetórias desde sua pri- meira participação, em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, até a conquista da tão sonhada primeira medalha olímpica, em Atlanta, 1996. Os contos da obra relatam as carreiras esportivas, ressaltando as barreiras sociais trans- postas por cada uma dessas atletas pioneiras. O livro se divide em quatro partes: inicia com as trajetórias das pio- neiras do esporte nas modalidades natação e atletismo e finaliza com as atletas da primeira geração que conquistou medalhas olímpicas. As mulheres referenciadas como pio- neiras são: Maria Lenk e Mary Dalva – natação; Wanda e Aída dos Santos – atletismo. O autor segue destacando as atletas olímpicas Maria Elisa (natação), Isabel (vôlei); Luisa Parente (ginástica olímpica) e Soraia (judô). O livro ain- da retrata as rainhas da areia: Jackie, Mônica, Adriana, Sandra, Adriana Behar e Shelda; e se encerra com as mu- lheres que conquistaram as medalhas nos esportes coleti- vos: Paula e Janeth (basquete), Leila e Virna (vôlei de qua- dra) e Pretinha e Marta (futebol de campo). A obra está direcionada aos amantes do esporte nacional e da histó- ria, e, ainda que não apresente um texto no formato aca- dêmico, tem seu mérito por ser pioneira em resgatar tais trajetórias, oferecendo aos profissionais de educação físi- ca a possibilidade de realizar debates relevantes sobre as questões de gênero na escola.