YESCA 31 (2019) Sumario

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2020 World Championship Cheese Contest

2020 World Championship Cheese Contest Winners, Scores, Highlights March 3-5, 2020 | Madison, Wisconsin ® presented by the Cheese Reporter and the Wisconsin Cheese Makers Association World Cheese Contest ® Champions 2020 1998 1976 MICHAEL SPYCHER & PER OLESEN RYKELE SYTSEMA GOURMINO AG Denmark Netherlands Switzerland 1996 1974 2018 HANS DEKKERS GLEN WARD MICHEL TOUYAROU & Netherlands Wisconsin, USA SAVENCIA CHEESE USA France 1994 1972 JENS JENSEN DOMENICO ROCCA 2016 Denmark Italy TEAM EMMI ROTH USA Fitchburg, Wisconsin USA 1992 1970 OLE BRANDER LARRY HARMS 2014 Denmark Iowa, USA GERARD SINNESBERGER Gams, Switzerland 1990 1968 JOSEF SCHROLL HARVEY SCHNEIDER 2012 Austria Wisconsin, USA TEAM STEENDEREN Wolvega, Netherlands 1988 1966 DALE OLSON LOUIS BIDDLE 2010 Wisconsin, USA Wisconsin, USA CEDRIC VUILLE Switzerland 1986 1964 REJEAN GALIPEAU IRVING CUTT 2008 Ontario, Canada Ontario, Canada MICHAEL SPYCHER Switzerland 1984 1962 ROLAND TESS VINCENT THOMPSON 2006 Wisconsin, USA Wisconsin, USA CHRISTIAN WUTHRICH Switzerland 1982 1960 JULIE HOOK CARL HUBER 2004 Wisconsin, USA Wisconsin, USA MEINT SCHEENSTRA Netherlands 1980 1958 LEIF OLESEN RONALD E. JOHNSON 2002 Denmark Wisconsin, USA CRAIG SCENEY Australia 1978 1957 FRANZ HABERLANDER JOHN C. REDISKE 2000 Austria Wisconsin, USA KEVIN WALSH Tasmania, Australia Discovering the Winning World’s Best Dairy Results Wisconsin Cheese Makers Association was honored to host an international team of judges and an impressive array of samples of 2020 cheese, butter, yogurt and dairy ingredients from around the globe at the 2020 World Championship Cheese Contest March 3-5 in Madison. World Champion It was our largest event ever, with a breath-taking 3,667 entries from Michael Spycher, Mountain 26 nations and 36 American states. -

CHEESE Or FROMAGE

CHEESE or FROMAGE Cheese is a solid derivative of milk. It is produced by coagulating the protein (CAESIN) in milk so that it forms curds - usually by adding RENNET (outer agent used to seperate the milk protein) - and draining off the liquid (WHEY). Cheese then undergoes a ripening process, during which it changes in taste, texture and appearance and each variety takes on its own particular characteristics. Some cheeses develop veining during ripening, while other form holes or 'EYES'. Veining is caused by a bacteria in the cheese, which may occur naturally, or may be introduced. All cheeses develop a rind or crust of some sort, or are given one artificially such as red wax rind of EDAM. Some cheeses, such as BRIE & CAMEMBERT, develop a mould on the outside surface which produces enzymes which help ripen the cheese from outside towards the center. Most cheese is made from 'EWES' milk with a small amount made from 'COWS' or `GOATS' milk. The type of milk and the different techniques used to seperate the curds and whey and ripen the cheese result in the many different types of cheese. Climate, vegetation and seasonal changes can also influence the finished cheese, which means that some varieties can only be produced in a certain area and cannot br produced in large quantities or under factory conditions. CHEDDAR, however lends itself well to factory techniques. Although CAESIN makes up 78% of the milk protein, there are other proteins present in smaller quantities, but they are soluble and are drained out with the WHEY. The whey may be then processed to curdle the remaining protein and used to make low fat cheese such as RICOTTA - a moist, unsalted Italian cheese. -

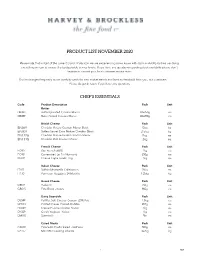

Copy of Product List November 2020

PRODUCT LIST NOVEMBER 2020 Please note that in light of the current Covid-19 situation we are experiencing some issues with stock availability but we are doing everything we can to ensure the best possible service levels. If you have any questions regarding stock availability please don't hesitate to contact your local customer service team. Our list changes frequently as we carefully watch for new market trends and listen to feedback from you, our customers. Please do get in touch if you have any questions. CHEF'S ESSENTIALS Code Product Description Pack Unit Butter DB083 Butter Unsalted Croxton Manor 40x250g ea DB089 Butter Salted Croxton Manor 40x250g ea British Cheese Pack Unit EN069 Cheddar Mature Croxton Manor Block 5kg kg EN003 Butlers Secret Extra Mature Cheddar Block 2.5kg kg EN127G Cheddar Mature Grated Croxton Manor 2kg ea EN131G Cheddar Mild Croxton Manor 2kg ea French Cheese Pack Unit FC417 Brie French (60%) 1kg ea FC431 Camembert Le Fin Normand 250g ea FG021 Chevre Capra Goats' Log 1kg ea Italian Cheese Pack Unit IT042 Buffalo Mozzarella Collebianco 200g ea IT130 Parmesan Reggiano 24 Months 1.25kg kg Greek Cheese Pack Unit GR021 Halloumi 250g ea GR015 Feta Block - Kolios 900g ea Dairy Essentials Pack Unit DS049 Full Fat Soft Cheese Croxton (25% Fat) 1.5kg ea DC033 Clotted Cream Cornish Roddas 907g ea DC049 Crème Fraîche Croxton Manor 2kg ea DY009 Greek Yoghurt - Kolios 1kg ea DM013 Buttermilk 5ltr ea Cured Meats Pack Unit CA049 Prosciutto Crudo Sliced - Dell'ami 500g ea CA177 Mini BBQ Cooking Chorizo 3x2kg kg 1 HBX Chocolate -

Use of Iodised Salt in Cheese Manufacturing to Improve Iodine Status in the UK

Use of iodised salt in cheese manufacturing to improve iodine status in the UK by Suruchi Pradhan A thesis submitted in partial fulfilment for the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Central Lancashire November/2019 1 STUDENT DECLARATION FORM Type of Award Doctor of Philosophy in Nutrition School School of Sports and Health Sciences Sections marked * delete as appropriate 1. Concurrent registration for two or more academic awards *I declare that while registered as a candidate for the research degree, I have not been a registered candidate or enrolled student for another award of the University or other academic or professional institution 2. Material submitted for another award *I declare that no material contained in the thesis has been used in any other submission for an academic award and is solely my own work. Signature of Candidate ______ ________________________________________________ Print name: Suruchi Pradhan ____________________________________________________________ 2 Abstract Iodine is an essential trace mineral. Iodine deficiency during pregnancy can lead to adverse postnatal consequences such as impaired mental development, reduced intelligence scores and impaired motor skills in the offspring of the deficient women (Khazan et al., 2013, Rayman et al, 2008). There is growing evidence in the UK of low dietary iodine intakes and potential iodine deficiency in vulnerable populations (pregnant women and women of child bearing age group) (Rayman and Bath, 2015, Vanderpump et al., 2011) and a paucity of information on the iodine content of food products. In developing countries where iodine deficiency is widespread, salt has successfully been used as a vehicle for iodine fortification, however iodised salt is not widely available in UK supermarkets and there are valid health concerns about promoting salt intake. -

45 Fromages, 3 Beurres, 2 Crèmes. Appellation D

45 FROMAGES, 3 BEURRES, 2 CRÈMES. APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE LES AOP, PREUVES DE GARANTIES ET PROTECTIONS FORTES Origine de toutes les étapes de fabrication. Une fabrication dans la zone de production (production du lait, transformation et affinage), c’est la re1 garantie apportée par une AOP. Protection contre les usurpations. Un produit bénéficiant d’une appellation ne peut être copié ! Ainsi, il ne peut exister de reblochon qui ne serait pas AOP ! De même, tous les cantals sont AOP et ainsi de suite, il ne peut en être autrement ! Préservation des savoir-faire. Parce que n’importe qui ne peut pas faire des AOP n’importe comment, toutes les étapes d’obtention d’une AOP sont strictement définies dans un cahier des charges rigoureusement contrôlé par un organisme certificateur indépendant. Participation à l’économie de nos territoires. Les AOP dynamisent l’activité économique de régions souvent contrai- gnantes pour la production agricole. Transparence totale. Dans les AOP, rien n’est caché, tout est écrit net, sans ambiguïté dans le cahier des charges. Diversité des saveurs. Choisir un fromage, beurre ou crème AOP, c’est choisir parmi 50 produits eux-mêmes diversifiés dans leurs saveurs, à l’image de la richesse des hommes et du terroir de chacun des produits. Ne pas proposer des goûts standardisés, c’est aussi une promesse des AOP. 1 11 RÉGIONS DE PRODUCTION DES FROMAGES, BEURRES ET CRÈMES AOP 7 11 5 4 3 8 10 2 9 1 6 2 SOMMAIRE Valeurs AOP p. 1 7 NORMANDIE 1 AQUITAINE MIDI-PYRENÉES • Camembert de Normandie p. -

Overview on Annatto and Other Colours, Colour Removal, Analysis

1 Journal 2 Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 3 Title 4 Colorants in cheese manufacture: Production, Chemistry, Interactions and Regulation 5 6 7 Authors 8 9 Sharma, P.1,2, Segat, A.1,2, Kelly, A. L.3, and Sheehan, J.J.1 10 11 1 Teagasc Food Research Centre, Moorepark, Fermoy, Co. Cork, Ireland 12 2Dairy Processing Technology Centre (DPTC), Ireland 13 3School of Food and Nutritional Sciences, University College, Cork, Ireland 14 15 16 17 18 1 19 ABSTRACT 20 Colored Cheddar cheeses are prepared by adding an aqueous annatto extract (norbixin) to 21 cheese milk; however, a considerable proportion (~20%) of such colorant is transferred to 22 whey, which can limit the end use applications of whey products. Different geographical 23 regions have adopted various strategies for handling whey derived from colored cheeses 24 production. For example, in the USA, whey products are treated with oxidizing agents such 25 as hydrogen peroxide and benzoyl peroxide to obtain white and colorless spray-dried 26 products; however, chemical bleaching of whey is prohibited in Europe and China. 27 Fundamental studies have focused on understanding the interactions between colorants 28 molecules and various components of cheese. In addition, the selective delivery of colorants 29 to the cheese curd through approaches such as encapsulated norbixin and micro-capsules of 30 bixin or use of alternative colorants, including fat- soluble/emulsified versions of annatto or 31 beta-carotene, have been studied. This review provides a critical analysis of pertinent 32 scientific and patent literature pertaining to colorant delivery in cheese and various types of 33 colorant products on the market for cheese manufacture, and also considers interactions 34 between colorant molecules and cheese components; various strategies for elimination of 35 color transfer to whey during cheese manufacture are also discussed. -

Cheese Selections

PAGE ONE CHEESE SELECTIONS ITEM SOLD BY LB. ORDER ea VERMONT B&C FRENCH CRÈME FRAICHE 8 OZ $6.99 ea VALBRESO FRENCH FETA 7 OZ $5.99 ea BELGIOI MASCARPONE CHEESE 8 OZ $3.99 ea BELGIOI MOZZARELLA OVOLINI CHEESE 8 OZ $4.99 ea BELGIOI MOZZARELLA CILIEGINE CHEESE 8 OZ $4.99 ea BEL GIO MOZZARELLA PEARLS 8 OZ $4.99 ea BEL GIO MOZZARELLA SLICED 16 OZ $6.99 ea BEL GIO MOZZARELLA LOG FRESH 16 OZ $7.49 ea BEL GIOIOSO BURRATA 8 OZ $5.79 ea BEL GIOIOSO PARMESAN CHEESE 8 OZ $5.99 ea BEL GIOIOSO ASIAGO CHEESE 8 OZ $5.99 ea BEL GIOIOSO FONTINA CHEESE 8 OZ $6.49 ea RENY-PICOT BRIE CHEESE 8 OZ $5.49 ea LGH COW MINI BABYBEL ORIG RED 4.5 OZ $5.79 ea LAUGHING COW MINI BABYBEL LIGHT 4.5 OZ $5.79 ea LAUGHING COW BABYBEL GOUDA 6PACK 4.5 OZ $5.79 ea LAUGHING COW ORIGINAL 6 OZ $3.99 ea LAUGHING COW GARLIC/HERB LIGHT 6 OZ $3.99 ea LAUGHING COW MINI BABYBEL WHITE CHED 4.2 OZ $4.99 ea ATHENOS FETA REDUCED FAT 5 OZ $5.99 ea ATHENOS FETA CRUMBLES 8 OZ $5.29 ea ATHENOS FETA CHUNK 8 OZ $5.29 ea MICELI'S RICOTTA CHEESE TRADITIONAL 15 OZ $4.99 ea MICELI'S RICOTTA CHEESE LOW-FAT 15 OZ $4.99 ea POLLY-O MOZZARELLA WHOLE MILK 16 OZ $8.49 ea TILLAMOOK COLBY JACK CHEESE 8 OZ $4.99 ea TILLAMOOK SHARP CHEDDAR CHEESE 8 OZ $5.49 ea TILLAMOOK MONTEREY JACK CHEESE 8 OZ $4.99 ea TILLAMOOK PEPPER JACK CHEESE 8 OZ $4.99 ea TILLAMOOK XTRA SHARP CHED 8 OZ $5.99 ea TILLAMOOK VINTAGE WHITE SHARP 2 YR 8 OZ $5.99 ea TILLAMOOK MED CHED KOSHER 8 OZ $4.99 ea TILLAMOOK SLICED MED CHED 12 OZ $7.99 ea TILLAMOOK SLICED SHRP CHEDDAR 12 OZ $7.99 ea TILLAMOOK SLICED SWISS CHEESE 12 OZ $7.99 ea TILLAMOOK SLICED PEPPERJACK 12 OZ $7.99 ea LE CHATELAIN CAMEMBERT 8 OZ $7.99 ea CABOT XTRA SHARP SPREAD CHEDDAR 8 OZ $5.99 ea CABOT VT SHARP CHEDDAR CHEESE 8 OZ $5.99 ea CABOT XTRA SHARP WHT CHEDDAR 8 OZ $5.99 ea CABOT SERIOUS SHARP WHT CHEDDAR 8 OZ $5.99 ea CABOT HOT HABANERO CHEDDAR 8 OZ $5.99 ea CABOT CHEDDAR CHEESE RF 8 OZ $5.99 PAGE TWO lb RAW MILK GOAT CHEDDAR $9.99 lb MT. -

Wedding Proposal Butler Passed Hors D'oeuvres

JANUARY 7, 2016 WEDDING PROPOSAL BUTLER PASSED HORS D’OEUVRES (Please Select 8 Items) COLD Toasted Crostini strawberry, basil, honey & ricotta Burrata artichoke, pine nuts, currants & mint pesto Parmesan Crisps truffle scented goat cheese Lobster Spring Roll mango, mint & cucumber Grilled Octopus white bean, preserved lemon Tuna Taco radish slaw, wasabi aioli Crab BLT lollo rosso, tomato & bacon Scottish Smoked Salmon crème fraîche, hackleback caviar & potato straw cake Foie Gras Mousse mountain huckleberry marmalade 1/7/2016 Page 1 of 12 HOT Aged Jack Cheese Profiteroles Parmesan Phyllo Roll asparagus, prosciutto Pizzette with Roast Pears maytag blue, wild flower honey & balsamic Barbecue Shrimp Bacon, cider glaze Wasabi Shumai Fish and Match Sticks black truffle remoulade Petit Crabcake creole sauce Lobster and Vanilla Cappuccino Crispy Pork Belly Sliders asian barqecue sauce and apple jicama slaw Korean Barbecue Beef Short Rib pickled cucumber on steamed rice bun Tandoori Chicken mango-mint chutney Petit Vegetable Spring Rolls Sweet Thai Chili Sauce 1/7/2016 Page 2 of 12 BUFFET SELECTIONS (Please Select 3 Stations) Taste of Italy Roast Fennel, Orange, Red Onion Salad Fire Roasted Peppers, Black Olives, Garlic, Anchovies, and Capers Grilled Radicchio, White Beans Alla Toscana with Extra Virgin Olive Oil & Vin Cotto Grape Tomato, Ciliegine, Basil, and Sea Salt Rosemary Roasted Portabello Mushroom, Shaved Parmeggiano Reggiano, White Truffle Oil Mountain Gorgonzola Parmeggiano Reggiano Bel Paese Prosciutto Di Parma, Soppressata Grilled -

Irish Farmhouse Cheeses

YOUR GUIDE TO Irish Farmhouse Cheeses Growing the success of Irish food & horticulture www.bordbia.ie Foreword Irish farmhouse cheese plays a fundamental role in the growth and development of Ireland’s artisan dairy sector. From its beginnings over thirty years ago, the sector has grown to encompass 47 producers and over 127 individual cheese types. The sheer breadth of cheese produced signifies the innovation and ingenuity this group of entrepreneurs has to offer. Research conducted by Bord Bia in 2010 identifies opportunities for farmhouse cheese on the domestic and export markets. Even in the toughest trading environments, farmhouse cheese fulfils specific consumer needs. Throughout our research programme for farmhouse cheese, we have uncovered drivers of brand choice, market segmentation, and consumer purchase processes. The purpose of this guide is to give you information on the cheeses and cheesemakers our artisan sector has to offer. Incorporating these products into your product portfolio will not only enhance your range; it will provide a basis from which consumers will identify your retail or foodservice credentials. Our strategy to assist small businesses is delivered through our Bord Bia Vantage platform. We encourage you to visit our relaunched site, www.bordbiavantage.ie, to see what’s on offer and find out more about our other small food business sectors. Your Guide to Irish Farmhouse Cheese First published in 2010 by Bord Bia Aidan Cotter 1st Edition Copyright © Bord Bia Chief Executive Bord Bia All rights reserved. The purpose of this guide is to provide a comprehensive catalogue of Irish farmhouse cheesemakers and their extensive range of cheese products. -

Party Catering to Collect Autumn/Winter 2015/2016

PARTYPARTY CATERING CATERING TO COLLECTTO COLLECT AUTUMN/WINTERSPRING/SUMMER 2015/2016 2013 wwwww.athomecatering.co.ukw.athomecatering.co.uk CONTENTS BREAKFAST MENU (Minimum 10 covers) Contents Page PASTRY SELECTION £4.75 per person Miniature Croissant Miniature Pain au Raisin Breakfast menu 1 Miniature Pain au Chocolat Overstuffed sandwiches & sweet treats 2 - 3 CONTINENTAL £7.50 per person Freshly made salads 4 - 7 Miniature Croissant Miniature Pain au Raisin Fresh home made soups 8 Miniature Pain au Chocolat Baguette with Butter & Preserves Luxury soups, stocks & pasta sauces 9 Seasonal Fruits Cocktail/finger food 10 - 11 Freshly squeezed Orange Juice Starters & buffet dishes 12 - 13 EUROPEAN £9.50 per person Miniature Croissant Quiches & savoury tarts 14 Miniature Pain au Raisin Frittatas & savoury items 15 Miniature Pain au Chocolat Baguette & Focaccia with Butter & Preserves Chicken dishes 16 - 17 Serrano Ham with Caperberries & Olives Manchego cheese with Cherry Tomatoes & Cornichons Beef dishes 18 - 19 Muesli with Greek yogurt, Honey & Almonds Freshly squeezed Orange Juice Lamb dishes 20 - 21 Pork 22 AMERICAN £11.50 per person Miniature Croissant Duck & game 23 Miniature Pain au Raisin Miniature Pain au Chocolat Fish & seafood dishes 24 - 25 Lemon, Honey & Poppy seed Muffins Vegetarian dishes 26 Blueberry Muffins Poppy seed Bagels with Smoked Salmon, Cream cheese, Lemon & Chives Vegetable side dishes 27 Maple Cured bacon & Tomato rolls Fruit salad with Fromage Frais Whole puddings 28 - 29 Freshly squeezed Orange Juice Individual -

Microbiological Risk Assessment of Raw Milk Cheese

Microbiological Risk Assessment of Raw Milk Cheese Risk Assessment Microbiology Section December 2009 MICROBIOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF RAW MILK CHEESES ii TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................................. VII ABBREVIATIONS ............................................................................................................. VIII 1. EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................. 1 2. BACKGROUND ................................................................................................................... 8 3. PURPOSE AND SCOPE ..................................................................................................... 9 3.1 PURPOSE...................................................................................................................... 9 3.2 SCOPE .......................................................................................................................... 9 3.3 DEFINITION OF RAW MILK CHEESE ............................................................................... 9 3.4 APPROACH ................................................................................................................ 10 3.5 OTHER RAW MILK CHEESE ASSESSMENTS .................................................................. 16 4. INTRODUCTION .............................................................................................................. 18 4.1 CLASSIFICATION -

Allergy List For

Allergy Lists Dear Customer, In developing our products, we always avoid the use of allergenic ingredients wherever possible. Wherever we can, we provide choice within our ranges for customers who wish to avoid particular ingredients (e.g. specific gluten free products). To help with this, we provide comprehensive and clear on-pack information indicating the presence of the common allergens. This information appears in both the ingredients list (e.g. Soya lecithin, lactose (from cows’ milk)), and the Contains box : Any product containing peanuts or other kinds of nut (or nut oil), carries the nut warning logo next to the ingredients list. Where products themselves are potential allergens and the presence of the allergen is clear from the product description, for example; milk, mustard sauce, peanut butter, pre-packed celery, we do not include a contains box as our customers have told us that this information is not valuable to them. Comprehensive and regularly updated lists of products that are prepared to recipes that exclude allergens are available from our stores, on-line and via our Customer Service team (0845 302 1234). The following standard lists are available; Egg Milk and Lactose Gluten Nut Soya Added Yeast and Yeast Extract Sesame For customers with more complex requirements, our Customer Services team can provide specific individual reports. This product has been made in a factory that uses nut ingredients. This product has been made in a factory that uses sesame ingredients. This product has been made in a factory which uses nut and sesame ingredients. Page 1 of 27 UPDATED: 17 November 2009 Gluten PLEASE NOTE: This list relates to Marks and Spencer products only and was correct on the day of printing, however recipes may change from time to time and therefore, we advise that you check the ingredient list on the product at the time of purchase.