Emergences Endémiques De Fièvre Jaune Dans La Région

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Spatio-Temporal Analysis of the Impact of Rainfall Dynamics on the Water Resources of the N'zi Watershed in Côte D'ivoire

Spatio-temporal analysis of the impact of rainfall dynamics on the water resources of the N'zi watershed in Côte d'Ivoire ABSTRACT This study aims to analyze impacts of rainfall dynamic on the water resources (surface water and groundwater) of N'zi watershed in Côte d'Ivoire. It justifies use of monthly average climatological data (rainfall, temperature) and hydrometric data of the watershed. The methodology is to interpolate by kriging rainfall, to highlight relationship between the spatial variability of rainfall and the surface water flow, and to evaluate groundwater recharge of fractured aquifers in the watershed. At the end of the study, it appears that the ten-year average rainfall of the N'zi watershed has decreased significantly. From 1233 mm during the decade 1951-1960, it lowered to 1074 mm during the decade 1991-2000. During the decades 1961-1970, 1971-1980 and 1981-1990, average rainfall is estimated at 1213 mm, 1068 mm and 1050 mm, respectively. From a spatial point of view, decrease in rainfall intensity was strongly felt in the central and northern localities, as in those located in the south of the watershed. Evolution of stream flow and rainfall is similar in the upper and middle N'zi, with maximum flow period in september corresponding mainly to the period of high rainfall. However, two peaks of different amplitude and a slight shift are observed between the peaks of rain and those of flow mainly in low N'zi. Water quantity streamed in the N’zi watershed during the period of 1972 to 2000 is of 40.7 mm. -

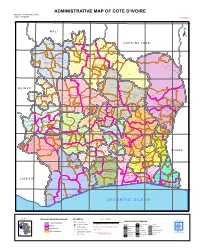

ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition

ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

République De Cote D'ivoire

R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

Côte D'ivoire

AFRICAN DEVELOPMENT FUND PROJECT COMPLETION REPORT HOSPITAL INFRASTRUCTURE REHABILITATION AND BASIC HEALTHCARE SUPPORT REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE COUNTRY DEPARTMENT OCDW WEST REGION MARCH-APRIL 2000 SCCD : N.G. TABLE OF CONTENTS Page CURRENCY EQUIVALENTS, WEIGHTS AND MEASUREMENTS ACRONYMS AND ABBREVIATIONS, LIST OF ANNEXES, SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS BASIC DATA AND PROJECT MATRIX i to xii 1 INTRODUCTION 1 2 PROJECT OBJECTIVES AND DESIGN 1 2.1 Project Objectives 1 2.2 Project Description 2 2.3 Project Design 3 3. PROJECT IMPLEMENTATION 3 3.1 Entry into Force and Start-up 3 3.2 Modifications 3 3.3 Implementation Schedule 5 3.4 Quarterly Reports and Accounts Audit 5 3.5 Procurement of Goods and Services 5 3.6 Costs, Sources of Finance and Disbursements 6 4 PROJECT PERFORMANCE AND RESULTS 7 4.1 Operational Performance 7 4.2 Institutional Performance 9 4.3 Performance of Consultants, Contractors and Suppliers 10 5 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACT 11 5.1 Social Impact 11 5.2 Environmental Impact 12 6. SUSTAINABILITY 12 6.1 Infrastructure 12 6.2 Equipment Maintenance 12 6.3 Cost Recovery 12 6.4 Health Staff 12 7. BANK’S AND BORROWER’S PERFORMANCE 13 7.1 Bank’s Performance 13 7.2 Borrower’s Performance 13 8. OVERALL PERFORMANCE AND RATING 13 9. CONCLUSIONS, LESSONS AND RECOMMENDATIONS 13 9.1 Conclusions 13 9.2 Lessons 14 9.3 Recommendations 14 Mrs. B. BA (Public Health Expert) and a Consulting Architect prepared this report following their project completion mission in the Republic of Cote d’Ivoire on March-April 2000. -

Cas Du Département De Katiola, Région Des Savanes De Côte D'ivoire

Répartition spatiale, gestion et exploitation des eaux souterraines : cas du département de Katiola, région des savanes de Côte d’Ivoire Talnan Coulibaly To cite this version: Talnan Coulibaly. Répartition spatiale, gestion et exploitation des eaux souterraines : cas du départe- ment de Katiola, région des savanes de Côte d’Ivoire. Sciences de la Terre. Université Paris-Est, 2009. Français. NNT : 2009PEST1034. tel-00638690 HAL Id: tel-00638690 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00638690 Submitted on 7 Nov 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université Paris Est Université d ’Abobo-Adjamé France Côte d ’Ivoire Université Paris Est THÈSE pour obtenir le grade de Docteur de l ’Université de Paris Est Spécialité : Sciences de l ’Information Géographique Présentée et soutenue publiquement par Talnan Jean Honoré COULIBALY le 09 juillet 2009 Répartition spatiale, Gestion et Exploitation des eaux souterraines Cas du département de Katiola, région des savanes de Côte d ’Ivoire Jury : Qualité Nom et Prénoms Grade, Organisme d ’appartenance Lieu d ’exercice label Labo, adresse DEROIN Jean-Paul Professeur, EA 4119 G2I Directeurs de Thèse Univ. Paris-Est Marne la Vallée Univ. Paris-Est Marne la Vallée (France) SAVANE Issiaka Professeur, Géosciences & Environnement Univ. -

The Regions of Sikensi and Dabakala

DOCUSENT',RESUME ; sp 140 501 BA 009 605 AUTHOR Hallak, J..vAnd Others 7ITLE/ Les sous-Trefeciures de Sikensi et Dabakala, Cote-PIvoire. (The Regions of Sikensi'an& Dabakala, Ivory Coast.) Method de preparation de la carte scolaire: etudes de bas 9. IMSTITUTION United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Paris (France). International Inst. for Educational Planning. pus DATI 76 , 4 S. s NOTA- 105p.; Some pages may be-marginally legible due to sball type; The text is in French AVAILABLE }Top'MP Publications, 7-9 rue Eugene-Delacroix, 75016 Paris, Fiance e00.00 francs) EDirs PRICE - MF-.$0.83 Plus Postage. HC NSt Available from EDRS. DEseRTPTORS Cdiriculum Design; Curriculum Planning; *Educational Olahning; *EducationarResdarch; *Educational Television;, *Elementary Education; Feasibility Studies;;Tableg (Data) 'IDENTIFIERq *Ivory Ce4st V .ABSTRACT ° - r This volume,contains the results of the first study ' .cf the pro6leis associated -with usini; educational television in curriculum plAnAing in the Ivory Coast: The study vas conducted in tvo.districA of this African country, one relativaly developed and situated ih the southern part of the country, and the other more characierisic of the poorer regionsot ths Ivory'Coast. The authors developed a methodology particularly suited to studying the geographic,-e6Onomicdemographic, and educational conditions ; characteristic of most of tropical Africa. ThiS methodology Can.be 'applied generally to the whole Ivory Coast without\great-difficulty. It makes it possible to test the.reAlism of the objectivc:s of the .,plan for universal elementary education And the feasibility of the general applicability of educational television. (Author/DS) , Documents acquirdd by ERIC include many informal uripublished * materials.not availabfe from other sources. -

Côte D'ivoire

Côte d’Ivoire Risk-sensitive Budget Review UN Office for Disaster Risk Reduction UNDRR Country Reports on Public Investment Planning for Disaster Risk Reduction This series is designed to make available to a wider readership selected studies on public investment planning for disaster risk reduction (DRR) in cooperation with Member States. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Country Reports do not represent the official views of UNDRR or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the author(s). Country Reports describe preliminary results or research in progress by the author(s) and are published to stimulate discussion on a broad range of issues on DRR. Funded by the European Union Front cover photo credit: Anouk Delafortrie, EC/ECHO. ECHO’s aid supports the improvement of food security and social cohesion in areas affected by the conflict. Page i Table of contents List of figures ....................................................................................................................................ii List of tables .....................................................................................................................................iii List of acronyms ...............................................................................................................................iv Acknowledgements ...........................................................................................................................v Executive summary ......................................................................................................................... -

Region Hambol.Pdf

REGION DU HAMBOL LOCALITE DEPARTEMENT REGION POPULATION SYNTHESE SYNTHESE SYNTHESE COUVERTURE 2G COUVERTURE 3G COUVERTURE 4G ALLASSO NIAKARAMADOUGOU HAMBOL 306 ANGOLOKAHA NIAKARAMADOUGOU HAMBOL 1208 ARIKOKAHA NIAKARAMADOUGOU HAMBOL 1233 ATTIENKAHA KATIOLA HAMBOL 999 ATTISSA DABAKALA HAMBOL 479 BABADOUGOU DABAKALA HAMBOL 391 BADIKAHA NIAKARAMADOUGOU HAMBOL 4932 BADIOKAHA NIAKARAMADOUGOU HAMBOL 1374 BAKORO SÉOULA DABAKALA HAMBOL 374 BAKORO SOBARA DABAKALA HAMBOL 1139 BALA DABAKALA HAMBOL 692 BALANZIÉ DABAKALA HAMBOL 2039 BAMBARASSO DABAKALA HAMBOL 141 BANGOLO DABAKALA HAMBOL 900 BASSAWA DABAKALA HAMBOL 2033 BESSÉDOUGOU DABAKALA HAMBOL 49 BIDIALA-SOBARA DABAKALA HAMBOL 725 BINDOLO WASSÉGBOGO DABAKALA HAMBOL 780 BOBOSSO DABAKALA HAMBOL 690 BOBOSSO DABAKALA HAMBOL 841 BOGODOUGOU DABAKALA HAMBOL 217 BOKALA NOUMOUSSO DABAKALA HAMBOL 1205 BOKALA-NIAMPONDOUGOU DABAKALA HAMBOL 1688 BONIÉRÉDOUGOU DABAKALA HAMBOL 3002 BOROYARADOUGOU DABAKALA HAMBOL 780 BOUNADOUGOU DABAKALA HAMBOL 1125 REGION DU HAMBOL BROUBROU DIOULASSO DABAKALA HAMBOL 464 BROUBROU SOKOURA DABAKALA HAMBOL 376 DABAKAKRO DABAKALA HAMBOL 1531 DABAKALA DABAKALA HAMBOL 14134 DARAKOKAHA KATIOLA HAMBOL 5966 DARALA DABAKALA HAMBOL 1315 DENDJOUGOUDOUGOU DABAKALA HAMBOL 236 DIAMAKARA DABAKALA HAMBOL 358 DIAMONO DABAKALA HAMBOL 75 DIARADOUGOU DABAKALA HAMBOL 1525 DIEMBRESSÉDOUGOU DABAKALA HAMBOL 1980 DIENGUESSO DABAKALA HAMBOL 1489 DINGASSO DABAKALA HAMBOL 253 DJAKORA DABAKALA HAMBOL 480 DJOLO DABAKALA HAMBOL 318 DOUADIORI DABAKALA HAMBOL 521 DOUSSOULOKAHA NIAKARAMADOUGOU HAMBOL 825 DYENDAGANA -

Côte D'ivoire Living Standards Survey (Cilss) 1985-88

The World Bank/ Institut National de la Statistique, Côte d'Ivoire CôTE D'IVOIRE LIVING STANDARDS SURVEY (CILSS) 1985-88 Basic information for users of the data August 6, 1996 c:\wp51\doc\cilss\cilss3.mv, js Contents I. Introduction .................................................................... 1 II. CILSS Questionnaires ........................................................... 3 The Household Questionnaire ................................................. 3 Community Questionnaire ................................................... 15 The Price Questionnaire ..................................................... 18 Health Facility Survey, 1987 ................................................. 21 III. Sample Design and Selection .................................................... 22 Sampling Procedures for Block 1 Data .......................................... 22 Sampling Procedures for Block 2 Data .......................................... 23 Bias in the Selection of Households within PSUs, Block 1 Data ...................... 23 Problems Due to Inaccurate Estimates of PSU Population ........................... 24 Classification of Clusters by Geographic Location ................................ 24 Non-Response and Replacement of Households ................................... 30 Selection of the Respondent for the Section on Fertility ............................ 31 IV. Survey Organization and Fieldwork .............................................. 32 Field-Testing of the Questionnaires Prior to Survey Implementation .................. -

CÔTE D'ivoire.Ai

vers BOUGOUNI 8° vers BOUGOUNI É 6° vers v. BOBO-DIOULASSO B KOLONDI BA SIKASSO a o g a CÔTE D'IVOIRE u GARALO in b BADOGO l f a é i l n é a k B n B a a K f KADIANA i 4° vers DIÉBOUGOU vers NANDOM n M A L I i BANFORA LAWRA u vers BOLGATANGA MANDIANA o B M HAN g a SINDOU é O g É B U R K I N A Z GOUA U D o MANANKORO é KOUÉRÉ H Tengréla O U É Pogo NIANGOLOKO GAOUA N Kanakoro MISS NI Kimbirila-Nord É ( LOROP NI V vers KANKAN B i Sa Tienko n O n a Niellé a L kar b é a o a T ni ndi É Kaouara o KAMPTI u FOLON ha BAGOU A l a m WA é Sianhala Minignan M Mbengué Diawala o N 10° Goulia K GALGOULI 10° O Barrage de É Kouto Ouangolodougou É I MALINK É É BATI R Farakoungouanan D E N G U L Kasséré MANGODARA E L Samatiguila Gbon ) é Doropo Kaniasso 848 Kolia S A V A N E S r Kimbirila- Bag a LOBI GA Gbéléban Sud oé Niofoin ba G Madinani PORO ï Sinématiali Ouango-Fitini Téhini Varalé a b Tiémé ur a Korhogo o n Seydougou 913 Ferkessédougou Kafolo K h Karakoro a Boundiali É Nassian PARC la Sirana Odienné S NOUFO Séguélon Komborodougou Tioroniaradougou 635 NATIONAL Bouna SOKOURALA 893 KABADOUGOU TCHOLOGO a Sirasso Napié b Guiembé c DIOULA DE LA C C n HA HE Bako m a e 824 l Kong G U I N É E i Dikodougou B T COMOÉ a BOUNKANI 1009 Morondo m Tafiré BOLE Dioulatiédougou a u d È vers BANDA NKWANTA S NKO Dianra o KOULANGO Booko n g 560 a a in o Djibrosso B 643 r Mont B Tortiya I B HAMBOL Boutourou BEYLA Borotou ou Tagadi WORODOUGOU Foumbolo Kotouba rédougo Koro Niakaramandougou Gansé Fé uba W O R BO B A a É Kani n Sarhala V A L L E D U B A N D A M A Z A N Z A N É -

Security Council Distr.: General 27 April 2011

United Nations S/2011/272 Security Council Distr.: General 27 April 2011 Original: English Letter dated 20 April 2011 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d’Ivoire addressed to the President of the Security Council On behalf of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d’Ivoire, and in accordance with paragraph 11 of Security Council resolution 1946 (2010), I have the honour to transmit herewith the final report of the Group of Experts on Côte d’Ivoire (see annex). I would appreciate it if the present letter and its annex were brought to the attention of the members of the Council and issued as a document of the Council. (Signed) Maria Luiza Ribeiro Viotti Chair Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d’Ivoire 11-27120 (E) 280411 *1127120* S/2011/272 Letter dated 17 March 2011 from the Group of Experts on Côte d’Ivoire addressed to the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) The members of the Group of Experts on Côte d’Ivoire have the honour to transmit herewith the final report of the Group, prepared in accordance with paragraph 11 of Security Council resolution 1946 (2010). (Signed) Ilhan Berkol (Signed) James Bevan (Signed) Omayra Bermúdez-Lugo (Signed) Joel Salek (Signed) Manuel Vazquez-Boidard 2 11-27120 S/2011/272 Report of the Group of Experts on Côte d’Ivoire pursuant to paragraph 11 of Security Council resolution 1946 (2010) Contents Page I. -

Côte D'ivoire Administrative Map UNHCR, Global Insight Digital Mapping © 1998 Europa Technologies Ltd

FF II CC SS SS Field Information and Coordination Support Section Sources: Côte d'Ivoire Administrative Map UNHCR, Global Insight digital mapping © 1998 Europa Technologies Ltd. UNJLC - UNSDI-T As of November 2010 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Cote_Ivoire_Admin_A3PC.WOR ((( BougouniBougouni FaragouaranFaragouaran ((( SikassoSikasso Bobo-Dioulasso ((( ((( Orodara MALI ((( ((( Diébougou LoulouniLoulouni BURKINA FASO T KadianaKadiana ((( ((( Banfora ((( Lawra ZegouaZegoua ManankoroManankoro TENGRELATENGRELATENGRELATingrela ZegouaZegoua Kanakono ((( Gaoua MisséniMisséni ((( Tienko ((( Niangoloko Nielle Minignan Goulia M'bengue ((( Kouto Ouangolodougou Wa ((( Diawala Gbon Kaniasso Samatiguila Kolia Kassere Tehini Dropo Madinani Ferkessedougou Odienne Korhogo BOUNDIALI Tieme BOUNDIALIBOUNDIALI SAVANESSAVANES Niofoin ((( Seydougou Sinematiali ((( FERKESSEDOUGOUFERKESSEDOUGOUFERKESSEDOUGOU ((( Boundiali ((( KorhogoKorhogo FERKESSEDOUGOUFERKESSEDOUGOUFERKESSEDOUGOU ((( OdiennéOdienné KorhogoKorhogo OdiennéOdienné KORHOGOKORHOGO Karakoro ((( Koumbala DENGUELEDENGUELE Boundiali Tioroniaradougou Komborodougou ODIENNEODIENNE Kérouané Seguelon ((( Bouna Guiembe Tafiere Kong Bouna LainéLainé Dioulatiedougou Sirasso Bako Dianra BoleBole Napieoledougou BOUNABOUNA Booko Morondo Djibrosso Niakarmadougou Dikodougou ((( Tortiya Foumbolo ((( KATIOLAKATIOLA GUINEA Borotou Koro Kani Dabakala ZANZANZANZAN TOUBATOUBATOUBA Sarhala BAFINGBAFING CÔTE