Cátedra UNESCO Miguel De Cervantes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

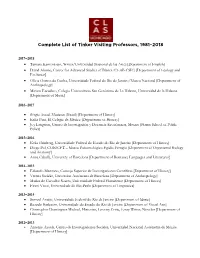

Complete List of Tinker Visiting Professors, 1981–2018

Complete List of Tinker Visiting Professors, 1981–2018 2017–2018 • Tamara Kamenszain, Writer/Universidad Nacional de las Artes [Department of English] • David Alonso, Center for Advanced Studies of Blanes (CEAB-CSIC) [Department of Ecology and Evolution] • Olívia Gomes da Cunha, Universidade Federal do Rio de Janeiro/Museu Nacional [Department of Anthropology] • Miriam Escudero, Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, Universidad de la Habana [Department of Music] 2016–2017 • Sérgio Assad, Musician (Brazil) [Department of History] • Erika Pani, El Colegio de México [Department of History] • Joy Langston, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mexico [Harris School of Public Policy] 2015–2016 • Keila Grinberg, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro [Department of History] • Diego Pol, CONICET – Museo Paleontológico Egidio Feruglio [Department of Organismal Biology and Anatomy] • Anna Caballé, University of Barcelona [Department of Romance Languages and Literatures] 2014–2015 • Eduardo Manzano, Consejo Superior de Investigaciones Científicas [Department of History] • Verena Stolcke, Universitat Autónoma de Barcelona [Department of Anthropology] • Mariza de Carvalho Soares, Universidade Federal Fluminense [Department of History] • Evani Viotti, Universidade de São Paulo [Department of Linguistics] 2013–2014 • Samuel Araújo, Universidade Federal do Rio de Janeiro [Department of Music] • Ricardo Basbaum, Universidade do Estado do Rio de Janeiro [Department of Visual Arts] • Christopher Domínguez Michael, Historian, -

10/2020 Curriculum Vitae MARIA ROSA OLIVERA-WILLIAMS

1 10/2020 Curriculum Vitae MARIA ROSA OLIVERA-WILLIAMS UNIVERSITY OF NOTRE DAME DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES AND LITERATURES NOTRE DAME, IN 46556 (574) 631-7268 E-MAIL: [email protected] 2013 PROFESSOR OF LATIN AMERICAN LITERATURE, Department of Romance Languages and Literatures, University of Notre Dame. 1988-present FACULTY FELLOW, Helen Kellogg Institute for International Studies. 2004-present FELLOW, Nanovic Institute for European Studies. EDUCATION Ph.D. Latin American and Peninsular Literatures (Presidential Award) The Ohio State University M.A. Latin American and Peninsular Literatures The Ohio State University, March B.A.S. Spanish (Magna Cum Laude) University of Toledo, Toledo, Ohio PUBLICATIONS Books Humanidades al límite: posiciones desde/contra la universidad global. Introduction and compilation. Co-edition with Cristián Opazo. Santiago, Chile: Cuarto Propio (2021 forthcoming). This volume studies from different perspectives and geographies the roles of Catholic universities to face the crisis of the Humanities in the midst of the challenges and opportunities offered by globalization. The volume reunites the work of distinguished historians, philosophers, literary and cultural studies colleagues at different stages in their careers. El arte de crear lo femenino: ficción, género e historia del Cono Sur. Santiago, Chile: Cuarto Propio, 2012. 257pp. https://www.cuartopropio.com/libro/el-arte-de-crear-lo-femenino/ The book is a theoretical and applied study of women’s social movements and fiction narratives during the second half of the twentieth century in the Southern Cone countries of Latin America, focusing on the post- suffragist period and the military dictatorship and post-dictatorship period. Reviewed by: Magdalena López. -

Diálogo De La Lengua. Blanca Berasategui Y Jorge Edwards Sobre

w Wl^' Blanca Berasategui nació en Vitoria y Jorge Edwards nació en Santiago de Chile estudió la carrera de Periodismo en y está considerado uno de los grandes Madrid. Ha ejercido gran parte de su escritores en lengua española. Fue Premio vida profesional en la sección de cultura Nacional de Literatura en 1994 y Premio del diario español ABC donde, a partir Miguel de Cervantes en 1999. Estudio de 1980, fue responsable de sus páginas derecho y filosofía y fiíe miembro del literarias. En 1991 creó ABC Cultural, Servicio Exterior chileno desde 1958 hasta publicación que recibió bajo su direc el golpe de Estado de 11973. Es autor de ción numerosos galardones. Blanca cuentos, novelas, ensayos, memorias y ha Berasategui ha trabajado también en sido profesor visitante en diversas universi espacios culturales de radio y televisión, dades europeas y norteamericanas. Su ha dirigido durante dos años la revista de principales novelas son El peso de la noche. pensamiento Cuenta y Razón y es autora Los convidados de piedra. El museo de cera, del libro Gente de palabra. Ha obtenido El anfitrión. La mujer imaginaria. El origen el premio de periodismo Luca de Tena y, del mundo. El Sueño de la Historia, la polé en 2004, el Javier Bueno al mejor perio mica Persona non grata, sobre Cuba, Adiós dismo especializado, que concede la poeta., una evocación de Neruda, que Asociación de la Prensa de Madrid. mereció el premio Comillas, y El inútil de Desde 1999 dirige la revista El Cultural. la familia, de reciente aparición. Durante que aparece todos los jueves en el perió la dictadura de Pinochet fue presidente del dico español El Mundo. -

Bibliografía De Jorge Edwards

BIBLIOGRAFÍA DE JORGE EDWARDS LIBROS Adiós poeta. Barcelona: Tusquets, 2004 Anfitrión, El. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1985 Casa de Dostoievsky, La. Barcelona: Planeta, 2008 Círculos morados, Los. Barcelona: Lumen, 2013 Círculos morados, Los. Barcelona: Lumen, 2012 Convidados de piedra, Los. Barcelona: Círculo de Lectores, [1993] Convidados de piedra, Los. Barcelona: Seix Barral, 1978 Convidados de piedra, Los. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1985 Convidados de piedra, Los. Madrid: Cátedra, [2001] Cuentos completos. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1990 Descubrimiento de la pintura, El. [Barcelona]: Lumen, 2013 Desde la cola del dragón. Barcelona: Dopesa, 1977 Diálogos en un tejado. Barcelona: Tusquets, 2003 Fantasmas de carne y hueso. Barcelona: Tusquets, 1993 Gente de la ciudad. [Santiago de Chile] Editorial Universitaria [1961] Inútil de la familia, El. [Madrid]: Alfaguara, [2005] Inútil de la familia, El. Madrid: Punto de Lectura, [2006] Máscaras, Las. Barcelona: Bruguera, 1981 Máscaras, Las. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España Alcalá de Henares: Ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 2000 Mujer imaginaria, La. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1985 Muerte de Montaigne, La. Barcelona: Tusquets, 2011 Museo de cera, El. [Barcelona]: Bibliotex, [2001] Museo de cera, El. [Santiago de Chile]: Seix Barral, 1985 Instituto Cervantes. Departamento de Bibliotecas y Documentación. Página 1 Museo de cera, El. Barcelona: Bruguera, 1981 Museo de cera, El. Barcelona: Planeta, 2000 Museo de cera, El. Barcelona: Tusquets, 2000 Origen del mundo, El. [Barcelona]: Orbis, [1997] Origen del mundo, El. Barcelona: Tusquets, 1996 Patio, El. Santiago de Chile: Ganymedes, 1980 Persona non grata. Barcelona: Debolsillo, 2013 Persona non grata. -

The New Essential Guide to Spanish Reading

The New Essential Guide to Spanish Reading Librarians’ Selections AMERICA READS SPANISH www.americareadsspanish.org 4 the new essential guide to spanish reading THE NEW ESSENTIAL GUIDE TO SPANISH READING: Librarian’s Selections Some of the contributors to this New Essential Guide to Spanish Reading appeared on the original guide. We have maintained some of their reviews, keeping the original comment and library at the time. ISBN 13: 978-0-9828388-7-7 Edited by Lluís Agustí and Fundación Germán Sánchez Ruipérez Translated by Eduardo de Lamadrid Revised by Alina San Juan © 2012, AMERICA READS SPANISH © Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) © Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Sponsored by: All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner. This is a non commercial edition and is not for sale. For free copies of this book, contact the Trade Commission of Spain in Miami at: TRADE COMMISSION OF SPAIN 2655 LeJeune Rd, Suite 1114 CORAL GABLES, FL 33134 Tel. (305) 446-4387 e-mail: [email protected] www.americareadsspanish.org America Reads Spanish is the name of the campaign sponsored by the Spanish Institute for Foreign Trade and the Spanish Association of Publishers Guilds, whose purpose is to increase the reading and use of Spanish through the auspices of thousands of libraries, schools and booksellers in the United States. Printed in the United States of America www.americareadsspanish.org the new essential guide to spanish reading 5 General Index INTRODUCTIONS Pg. -

Cultura Y Política En Los Primeros Años De La Revolución Cubana: El Caso Padilla

Cultura y política en los primeros años de la Revolución Cubana: el caso Padilla Por Carlos TELLO DÍAZ* Cultura y revolución en Cuba N LA LITERATURA Y LAS ARTES el triunfo revolucionario produjo “Ela espontánea celebración de la mayoría de los creadores cubanos de todas las ideologías y generaciones”, afirma el histo- riador cubano Rafael Rojas.1 Antes de 1959 muchos de los más grandes artistas cubanos simpatizaban con las posturas del Partido Socialista Popular, que era el nombre del partido comunista: el pintor Wifredo Lam, el poeta Nicolás Guillén, el escritor Raúl Roa, el novelista Alejo Carpentier. “Entre 1959 y 1961, sin embargo, aquel consenso comenzó a quebrarse como resultado de la radi- calización comunista y nacionalista de un proyecto inicialmente democrático y moderado”.2 El desencuentro que simbolizó esa primera etapa surgió en torno al semanario Lunes de Revolución, el suplemento cultural que publicaba el diario Revolución, órgano del Movimiento 26 de Julio. Lunes era lúdico, irreverente y sub- versivo. Dirigido por Guillermo Cabrera Infante, amigo de Carlos Franqui, publicó en él un manifiesto de protesta por la censura del cortometraje P.M., prohibido por mostrar la vida nocturna en los bares populares de La Habana, en vez de exaltar los valores de la Revolución. El manifiesto, defendido por Franqui, fue condenado por Alfredo Guevara, entonces a cargo de la industria del cine en Cuba. Durante tres sábados de junio de 1961 (o tres viernes según Cabrera Infante, o tres domingos según Franqui) alrededor de cuatrocientos escritores se reunieron con el comandante Fidel Castro para discutir el tema de la libertad en la sala de conferencias de la Biblioteca Nacional de La Habana. -

Ficciones Autobiográficas. a Propósito De Adiós, Poeta ... De Jorge Edwards

FICCIONES AUTOBIOGRÁFICAS. A PROPÓSITO DE ADIÓS, POETA ... DE JORGE EDWARDS MARÍA DEL PILAR VILA Universidad Nacional del Comahue Adiós, poeta ... (1990), relato de corte memorialista, tiene como eje central a Pablo Neruda. Texto de homenaje, pero también de despedida, es un lugar privilegiado para leer la historia literaria de Jorge Edwards, por cuanto, más que la biografía del poeta, encierra su propia biografía literaria. Adiós, poeta ... (1990), a memorial story, has Pablo Neruda as central character. It is not only a homage text, but also a farewell one; and it is a privileged place to read Jorge Edwards’ literary history, as it is more his own literary biography than the poet’s biography. El peligro de la máscara es que, a semejanza de las aventuras en los bailes de carnaval, el doble puede transformarse por hipóstasis en el personaje real y yo, quiera o no, me siento afincado en una sola identidad desde que decidí asumir las falsas seguridades de ser escritor chileno. Germán Marín’ LA ENVOLTURA CARNAL DE LA LITERATURA ¿Por qué Jorge Edwards elige el formato autobiográfico/testimonial para hablar de su historia política y de su historia literaria? ¿Crea un yo que sin estos textos no existiría? ¿Intenta construir su figura de intelectual al margen de la ‘academia’? o en su defecto, ¿busca apartarse deliberadamente de todo aquello que lo lleve al encasillamiento en determinadas líneas narrativas en las que no quiere caer?, io busca combinar la retórica original o ‘adánica’ con la voluntad de matar al padre? ’ “Excusas” en Conversaciones para solitarios. Santiago: Sudamericana, 1999: 14. -

Salvador Allende- Notes on His Security Team: the Group of Personal Friends (Gap-Grupo De Amigos Personales)

STUDY SALVADOR ALLENDE- NOTES ON HIS SECURITY TEAM: THE GROUP OF PERSONAL FRIENDS (GAP-GRUPO DE AMIGOS PERSONALES) Cristián Pérez This article describes the formation and development of the first strictly revolutionary institution of the Socialist President Salvador Allende: his security team, known as the Group of Personal Friends or GAP, from its origins in 1970 to the fight at the Presidential Palace (La Moneda). In it I intend to trace the different phases of the organisation, the diversity of its functions and its intimate rela- tionships with, on the one hand, the parties and movements of the Chilean Left and, on the other, with Cuba. CRISTIÁN PÉREZ is studying for his Master´s degree at the University of Santia- go in Chile. Estudios Públicos, 79 (winter 2000). 2 ESTUDIOS PÚBLICOS “Salvador always goes everywhere with his personal bodyguards” (Laura Allende)1 INTRODUCTION2 A t one o´clock in the morning of Tuesday September 11th, the 20 young men who were on guard at the President´s rest house, known as El Cañaveral, in the upper class area of Santiago, were finishing their traditio- nal game of pool when they heard the voice of “Bruno”, the head of the President´s security team, who ordering them to go to their dormitories. The news that he brought about the national situation did not cause any undue anxiety, because over the past few months rumours of a coup against the Government had become almost routine, especially after June 29th, the day of the tanks or el tancazo as it was known.3 At the same time, some kilome- tres towards the centre of the capital, in the house at Tomas Moro No. -

Palabras En El Acto Del Doctorado Honoris Causa

1 PALABRAS EN EL ACTO DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN, SEDE VALDIVIA 3 de noviembre de 2016 Dr. Fernando Galván Sr. Rector, Sres. Vicerrectores, Sr. Secretario General, Sr. Decano de la Facultad de Derecho, Restantes autoridades académicas, Miembros de la Junta Directiva, Miembros del Claustro Universitario, Autoridades civiles, militares y eclesiásticas, Señoras y señores: Estar hoy con ustedes aquí, volver a esta antigua ciudad de Valdivia, este año Capital Americana de la Cultura, provoca numerosas emociones placenteras en mi espíritu, hoy tan conmovido y agradecido ante la extrema generosidad que tiene conmigo la Universidad de San Sebastián, y tras escuchar especialmente las palabras tan amables y cariñosas del Prof. Dr. Rafael Rosell, Decano de la Facultad de Derecho de esta Universidad. 2 La naturaleza feraz de esta tierra hermosa, cuya frondosa vegetación y paisajes llevo impresos en la memoria desde hace años me conmueve y admira, como lo hacen las aguas del río Calle-Calle, del Cau-cau, del Valdivia y del Cruces, en cuyo entorno se ha levantado esta ciudad, que ha tenido la desgracia de caer, pero también la fortaleza de volver a levantarse, con nuevos bríos, en más de una ocasión. Todo ello no puede por menos que traer a mi memoria aquellos versos con los que Neruda inicia su poema dedicado a Ercilla (XXII) en su Canto General, en los que narra el encuentro de aquel español de mitad del siglo XVI con la fuerza portentosa de la naturaleza: Piedras de Arauco y desatadas rosas fluviales, territorios de raíces, se encuentran con el hombre que ha llegado de España. -

Fulbright Distinguished Teacher Award 2016-2017

Fulbright Distinguished Teacher Award 2016-2017 Daria Pizzuto WAMS • Funded by the Department of State • Students, scholars, teachers, artists, and scientists • study, teach and conduct research • Merit based: academic and professional achievement, and leadership • The Program operates in over 160 countries worldwide. • 45 U.S. citizens will travel abroad through the Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program in 2016-2017. Chile • Robust literary tradition • “Land of Poets” • Nobel prize winners: Gabriela Mistral and • Pablo Neruda. • Miguel de Cervantes Prize: Jorge Edwards (1998), and the poets Gonzalo Rojas (2003) and Nicanor Parra (2011). • Tremendously rich children’s literature tradition The Adventures of Juan the Little Asparagus - Teaching Spanish through Authentic Literature • true middle grade books are something of a rarity • it is challenging to find a true authentic middle grade novel written in Spanish by a native Spanish- speaking author. Purpose • • to thoroughly examine and analyze Chilean children's literature and use it as a foundation to create an innovative, literature-based Spanish curriculum to be used in American schools. • novels, poems, fables, short stories, graphic novels and songs • identify the best suited books • identify key culture components • explore grammatical/vocabulary possibilities, • create a meaningful, authentic middle school Spanish curriculum. Literature Review • significant differences in the students' communicative performance, in favor of literature- based instruction. (Bataineh, Rabadi, & Smadi, 2013) • Helps students acquire their life skills besides communication skills • incidental vocabulary learning through reading for meaning comprehension (Ahmad, 2011) • beneficial for low and intermediate learners, as it allows them to increase vocabulary gains (Restrepo, 2015). • Culturally authentic materials: Books, tapes, videos, games, and realia that have been produced for use by native speakers of the target language (World Languages, 2014). -

La Experiencia De Los Novelistas

LA EXPERIENCIA DE LOS NOVELISTAS JOSE MIGUEL OVIEDO: Vamos a comenzar nuestra iltima sesi6n con los novelistas invitados: Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards. El tema de esta mesa es muy amplio, segtn indica el titulo: "La novela en espafiol, hoy: la experiencia del escritor". La idea es muy simple; es la de provocar un dialogo, la de intentar un ejercicio de afinidades y contrastes entre la experiencia artistica y humana del escritor a uno y otro lado del Atlintico. No hemos querido plantearla en un plano te6rico, ni que ellos hagan una especie de resumen o conclusi6n de lo hasta aqui expuesto, sino que, en un piano muy concreto, testimonial, y personal, nos expliquen que es lo que significa escribir novelas en esta lengua, en Espaia o en Hispanoambrica. Para tratar de precisar un poco mas el dialogo, voy a sugerir, meramente sugerir, algunas perspectivas a los novelistas aqui presentes como punto de partida para el dialogo. Carlos Fuentes, como todos saben, ha dedicado un libro y una larga devoci6n a Cervantes y 6se podria ser quizA un buen motivo para su intervenci6n hoy dia, puesto que ayer en alguna ponencia se habl6 de la relaci6n entre Terra Nostra y el libro de Fuentes sobre Cervantes. Y tambien quizts le interese hablar a Carlos sobre la Espaia, una Espaia mas imaginaria que hist6rica subraya el, que aparece en Terra Nostra. Jorge Edwards ha vivido largos afios en Espafia, especialmente en Barcelona, y es un testigo privilegiado y un activo protagonista de la vida intelectual catalana, sobre la cual nos puede decir mucho en la epoca de Franco y la que le sigue. -

LÓPEZ-CALVO, IGNACIO. Written in Exile. Chilean Fiction from 1973-Present

MESTER, VOL. XXXII (1003) 211 LÓPEZ-CALVO, IGNACIO. Written in Exile. Chilean Fiction from 1973-Present. New York: Routledge, 2001. 232 pp. The radical changes that took place in Chile after Salvador Allende's rise to power, along with the military coup carried out by General Augusto Pinochet had an undeniable impact on the collective conscience of Latin America. In fact, Pinochet's dictatorship caused the exile or inner exile of a great number of writers and intellectuals. In Written in Exile. Chilean Fiction from 1973-Present., Ignacio López-Calvo studies "the novelistic representation of Chilean reality" (6) during the last thirty years of the twentieth century. The theo- retical approach of the book takes into account both the discourse of exile and "the interconnection between the Chilean novel and the liberation thought" (4), conceived as a dialectic alternative that confronts the hegemonic official discourse. The first chapter points out the limited number of criticai studies that have analyzed the influence of Liberation Theology on Latin American literature. As López-Calvo explains, liberation thought is a phenomenon that emerged in the sixties in Latin America and was endorsed by Pablo Richards, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Paulo Freire, and Leopoldo Zea, among others. Notwithstanding the reprimands, censorship, and excommunications exercised by the Vatican, the work of these thinkers was fruitful and had important religious and sociopolitical implications. As the author maintains, "in the same manner that Erasmus' books generated an important literary reaction, the texts by liberation thinkers stimulated an important cul- tural production in Latin America" (37). In his extensive analysis López-Calvo compares novéis originated in exile, including some works written abroad after the electoral defeat of General Pinochet in the plebiscite of October 5, 1988, with those created in Chile during the same dictatorial period.